【ニッポンの世界史】第18回:1960年代の新動向—「明治百年」・反戦・『岩波講座世界歴史』

昭和元禄と明治百年:政治から経済へ

学習指導要領が告示された1960年は、日米安保をめぐる闘争が、条約の締結と岸信介内閣の退陣という幕引きをみた年でもありました。

岸を引き継いだ池田内閣は、防衛費をおさえつつ経済成長に力を入れ、ここから「政治」の時代は「経済」の時代に様変わりします。1964年には東京オリンピックが開催され、国民の生活水準も全体として着実に上向いて行きました。「豊かさ」がそこかしこにひろがり、1968年には「昭和元禄」という言葉も聞かれるようになりました。もちろんその影では、さまざまなしわよせもあったわけですが。

さて、この1968年は、政府が明治百年記念行事を国家的行事として開催にこぎつけた年でもあります。

戦後20年を経て、戦前の起点として「明治国家」の建設が明るいノスタルジーを持って呼び戻されたのです。

政府のキャンペーンを受けて、日本各地で明治百年行事がもりあがりました。

他方で、民間の歴史科学協議会、歴史学研究会や歴史教育者協議会は抗議運動をおこなっています。

当時まだ戦後20数年にすぎず、戦争はそこかしこに痕跡を残していました。そんな中、同時代のものとして戦前・戦中を経験した世代と、戦争を知らない世代とのあいだには、深い溝が広がっていました。

若者は上の世代を戦争に加担した世代とみなし、同時代の世界でグローバルに広がっていた反戦運動に身を投じます。

一方、占領期には口をつぐんでいた戦前・戦中の世代も、1960年代になると戦後の民主主義的な行き方とは別の仕方で、さまざまなメディアを通して歴史を参照するようになっていました。

たとえば前にも紹介した司馬遼太郎は、不合理な日本軍のアンチテーゼとして、開明的で合理的な『竜馬がゆく』(1963〜66)を配置します。大岡昇平の『レイテ戦記』(1967〜69)にしろ小田実の『現代史』(1968年)にしろ、歴史を語ることが、現在を論じることとつながっていた時代でした(成田龍一)。

明治百年」は冷戦体制のただなかで、高度経済成長に邁進する日本がアイデンティティを探り、その出発点を「維新」に求めるという姿勢によっていました。それなりのリアリティがあり、それゆえにこそ反対派もいきりたち、歴史意識の対抗が見られました。

ただ、アジアの民族運動をどのようにとらえるかという点には、革新勢力・保守勢力両者のあいだには、一種のねじれのような関係もあります。

たとえば中国文学者の竹内好(1910〜77)や歴史学者の上原専禄は、安保闘争を日本国民の民族的・主体的な運動とみて、アジアの民族運動と重ね合わせた見方をしていました。

しかし、アジアとの連帯を叫び平和を叫ぶことは、安保闘争の文脈では、ナショナルなものを肯定する回路とつながりうるものでもあります。

竹内好は当初は明治百年式典を支持していましたが、のちに批判に転じます。健全なナショナリズムを通り越して、悪しきウルトラ・ナショナリズムに転化しているのではと感じたのです。

竹内は1950年代末から1977年に亡くなるまで、梅棹忠夫や鶴見俊輔といった論壇人と関わり、世界史の構想に関わる発言を多く残しました。詳しくは次回ふれることにします。

戦後「世界史」の否定

1960年代には戦後まもなく生まれた「社会科世界史」に対する批判的な論調も聞かれるようになっていました。

たとえば、高校教師らにより執筆され1963年に初版が刊行された『世界史の理解』という参考書の冒頭では、つぎのような戦後「世界史」批判が展開されています。

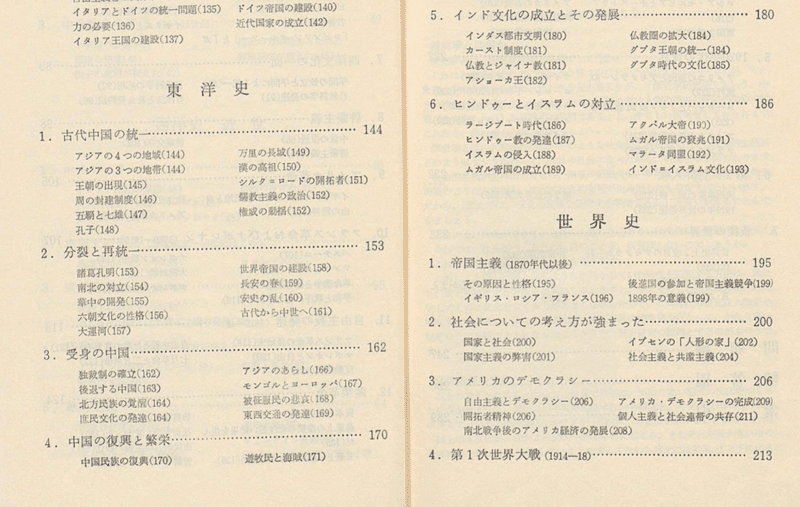

「東洋と世界が1つの社会になって、世界史が成立するのは、せいぜい最近100年間のことにすぎない。それ以前は、東は東、西は西と、別々の発展を遂げていて、両者の間に、かならずしも有機的必然の関係は認められない。西洋人の考えるWorld Hisotory や Weltgeschichite」は、まったくわれわれの言う西洋史にあたる。新制高等学校で世界史を教えるようになったのは、歴史とくに国史の授業時間を少なくさせる目的で進駐軍の要望から出たものであって、その後も、授業時間の便宜上その方針を続けているものであると了解する。学問的には全く無稽のことであって、現に、日本の大学では今日なお、世界史講座を設けている大学は無い。高等学校の教授要目[筆者注:学習指導要領を指すとみられる]が、両世界を緊密に結びつけて、西洋の歴史と東洋の歴史とを頻繁に相互交替させているのは、時間的関連を訓練させる以外に、意義を認めがたい。よって本書は、あえて教授要目に拠らず、帝国主義時代になるまでは、西洋と東洋とを、各別に纏めて述べる方法をとった。

共著者らは、旧宮城県女子専門学校や仙台高等学院で歴史授業の教鞭をとっていた教員とあります。世界史導入が「進駐軍の要望から出たもの」と参考書において大っぴらに主張できるようになったことには時代の空気の変化を感じさせます。

これは突飛な例というわけではなく、「世界史」という科目ができたあとも、おそらくこのように東洋史と西洋史を実際にはつぎはぎするように教えていたという証言は多く見られます。氷山の一角というべきか、珍しいことではなかったのでしょう。

「世界史」以前と以後の間:『岩波講座世界歴史』

世界史が「帝国主義=1870年代以降」からはじまるという認識は、戦前の京都学派の議論を彷彿とさせるものですけれども、世界史の時間軸に、どこかに一本線を引いて、それ以降を「世界史」とする方向性は、なにも特異なものではありません。

実は当時の歴史学界の世界史構想においても見られたものなのです。

たとえば、1969年に刊行された『岩波講座世界歴史』(第1期(注))では、従来のような古代→中世→近代(現代)のようにヨコ割りにする発展段階的な図式を否定し、古代・中世・近代・現代を独自に再定義する形で「ヨコ割」を維持し、世界各地の伝統的社会が、西洋の支配を受ける過程で「多様な諸要素を重層的に包摂・統合」しながら、「世界史の全体に巻き込まれていく」さまを描き出されています。

そうやって世界史を「世界史以前」と「世界史以後」に分けようとするなら、次のようなことが問題になります。

(1) 各地の文明がどのようにむすびついて「世界史」といえる状態になるのか、(2) 「世界史」といえる状態になる前の各地の文明は、どのような状態だったのか、(3) 各地の文明は「世界史」が生まれたことによってどのような変化をこうむるのか、といった点です。

これについて、序言にはこうあります。

こうして、近代以前の伝統的社会と諸地域社会の在り方をはなれて近代以後の世界史はありえず、また逆に、近代以後の世界史をはなれて近代以前の歴史研究はありえない。

ようするに、「世界史」成立以前の諸地域の文明は「伝統的社会」という名のもとに一括され、「世界史」成立以後の近代世界との対応関係に重点を置いて扱われているわけですね。

その結果、次に述べられているように、ヨーロッパ以外の地域における「近代」は、ヨーロッパの進出を受けてはじめて始まることになってしまう。

古代・中世における諸地域間の交流の意義は決して過小評価すべきではないが、やはり、相互間の交渉面には留意されつつも諸世界はそれぞれ個別的な発展として配列されている。また、そのような個別的発展としてたどりうるかぎりそれを継続的に扱うことにしたので、ヨーロッパ以外の諸世界については、比較的に新しい時期まで第Ⅱ期(注:近代以前の「中世」)で扱うことになった。これはヨーロッパ資本主義に制覇されるにいたる内的条件を、従前の体制との連続において明らかにすることになろう。

もちろん画期的な面も多くあります。

もともとマルクス主義的唯物史観では、アジアの前近代は「アジア的停滞」といわれる進歩の遅れによってを説明されてきました。これを、「アジア」内部や諸地域それぞれの社会の複雑さや多様性に注目することでのりこえようという意図にはうなずけます。

江上波夫『騎馬民族国家—日本古代史へのアプローチ』(中公新書)が1967年に話題になったこともあり、編集委員に護雅夫(1921〜2006)を加え、内陸アジア世界の形成と展開が古代と中世にそれぞれ章立てされている点も画期的です。

第1期の『岩波講座世界歴史』は、全体の編集方針としては、西洋と東洋を乱暴にひとくくりにするのを戒め、ヨーロッパ中心主義的なマルクス主義の発展段階論から距離をとるものだったのです。

序言にある、世界史を「何らかの先験的な歴史哲学的図式の論証としてではなく、日本国民の主体的な問題意識を基底としながら、具体的な研究成果に立って記述しなければならない」という箇所からは、上原専禄や吉田悟郎の主張の影響も読み取ることもできます。

また、なにより昭和20〜30年代(1945〜1965年)あたりまでの日本の世界史研究の粋をあつめた『岩波講座世界歴史』は、戦後20年の歴史学の到達点の高さを示すものでもあります。

ヨーロッパに生まれた歴史学を明治時代に輸入して約1世紀のあいだに、原典資料をよみこむ歴史学者を各地域の分野に輩出し、そのレベルも戦後の20年のうちに高いレベルにまで到達していました。講座世界史の刊行は、その証左でもあります。

しかし、個々の論文の水準は別として、その世界史全体の構成に関していえば、結局のところ西洋が主導する「近代社会」の成立に画期をみとめるあまり、19世紀以前の非西洋地域が「伝統的社会」として(うちに複雑な要素をはらみつつも)平板化されたものとなっている点はいなめません。これでは前近代の非西洋地域が、大きな俯瞰的枠組みによって回収されるだけの存在になってしまいます。

世界史における「鳥の目」と「虫の目」

歴史叙述にとって大切なことは、「大きな俯瞰的枠組み」(鳥の目)と「日本国民の主体的な問題意識」(虫の目)です。

こと世界史について考える際には、細かな実証的な研究だけで、この両者を担保できることにはなりません。

反対に、魅力的な大きな理論(グランド・セオリー)が現れたときにも、「これさえあれば一刀両断、世界史を説明できる!」と錯覚してしまいがち。しかし、どちらだけでもよいというわけでもない。両者のバランスはまことに難しいものです。

というわけで次回は、マルクス主義への対抗馬として1960年代に日本人をとらえたもう一つの「鳥の目」である、「アメリカの近代化論」のインパクトについて、アジアとの「虫の目」に基づく関係をとらえながら、みていくことにしたいと思います。

(注)岩波講座世界歴史。のち1990年代に第2期、2020年代に第3期が刊行され、それぞれの時代における歴史学界が総力を結集して編んだ「世界史」観が披露される場となっています。

(続く)

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊