晩夏と夜の海

一日外に出なかった。夜九時すぎ、海まで散歩に行った。海のそばに住んでいても夜に行くことはあまりない。夜の海は身ひとつで近づくには少しこわい。はげしく打ちつける波を見つめていると、あと一歩で吸い込まれそうになる。そのうち空まで海の真似をしはじめるから、闇に打ちはさまれておそろしくなる。それでも、ごくたまに行きたくなる。命をたしかめるように。

海についた。堤防に座る。少しもしないうちに、昼間の酷暑の尾を引いた生ぬるい潮風があたまから足の先までべっとりまとわりつく。

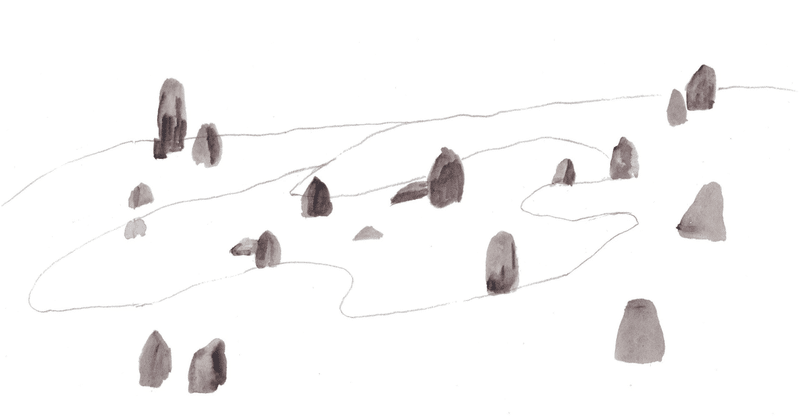

左側に、近いようで遠い三浦半島が黒々と横たわっている。その山腹に町のあかりが点々と灯る。その上を、星の海をゆく飛行機が何機も南をめざして光の粉を撒いていく。なぜあんなにまっすぐ飛ぶんだろう。暗闇を引き裂こうとして。

右側に、伊豆半島が寝転がっている。その上に重たそうな赤い半月が張り付いている。息をすることを忘れてしまったみたいにどんどん赤くなっていく。やがてまばたきをゆっくり五つするあいだに、山にかかる雲のむこうに沈んでいった。

まっすぐ伸ばした人さし指の先に、大島の灯台がぽつんとのる。たったひとつまみでつぶれてしまう光を今、だれかが心ぼそくめざしているかもしれない。長い昼寝からさめた海はあちこちの波を踊らせ、今にも空をのみ込もうと荒れ狂っていく。はじまった。夜だ。たしかに夜だ。この闇をだれも追い払えない。

空が、海につられてどんどん荒れてくる。海はさらに空を追い込み、自分は黙りこもうとする。海は空の、空は海の鏡として、この夜を生きている。なにもかもが一夜限りなのに、永遠にも似ている。星たちに、どんな気持ちで私を見下ろしているか聞いてみたい。ひょっとするとこの世界はあなたたちの後悔でこんなに煌めいているのですか。

こわくなる。それからほっとする。

生きているあいだに起こることはどれも、つねにかなしくも、痛々しくも、うれしくも、さみしくもあり、どれかひとつに片寄ることはない。いつだって全部が、きれいにすこしづつあり、かと言ってうまく混ざりあうことはない。言葉を交わすことのない、あるいは互いの言語を知らないせいで言葉を交わすことのできないたまたま隣りあっただけの寡黙な隣人たちのように、いつもそっと肩を寄せている。

ほっとする。それからこわくなる。

ただ苦しいだけということも、ひたすらしあわせでしかないということも、今までもこれからもきっと私には起こらないだろう。それゆえに私はつねになにもかもから認められたかのように安心し、それゆえに到底制御などできない不安におそわれつづける。

それでも、今生きているというそのことが、私の苦しみやしあわせよりはるかにずっとだいじなことだということを知っている。あきらめるものか。それは私にとっての数少ないほんとうの癒しや慰めのひとつであり、最後の最後まで抱えていく孤独でもあり、命そのものなのだから。回復とは回復しつづけていくこと。そう思ってきたけれど、その先を私は今は歩きはじめている。回復とは、回復を超えていくこと。生きるとは、希望を超えて生きていくこと。

だから夜の海には吸い寄せられても、飛び込んだりはしない。宇宙は見上げてもめざしはしないように。私は踵をかえして、家に帰る。

お読みいただきありがとうございました。 日記やエッセイの内容をまとめて書籍化する予定です。 サポートいただいた金額はそのための費用にさせていただきます。