Photo by

tomekantyou1

『聞く力』を読んで ー会話は生ものー

こんにちは。二日目ですね。今日読み終わった本について、またそこから考えたことを書いてみようと思います。

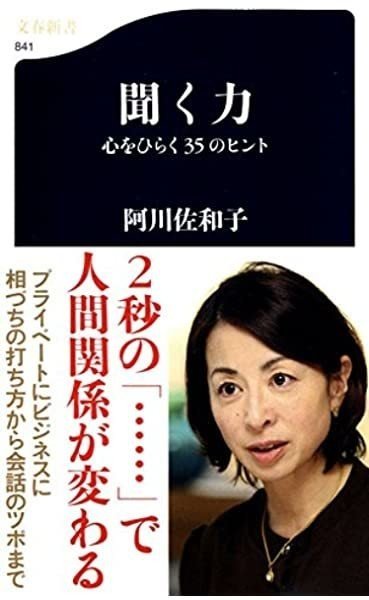

その本とは、こちら

阿川佐和子さんの『聞く力』 有名な本ですよね。

この本を買ったのは、後々もっと話すことになるかもしれませんが、

いろんな人と仲良くなりたい!→会話って大事!→聞くことについて学ぶ!

ってなったからです、ざっくりいうと、いろんな人の話を聞きたい!て感じです。今では会話そのものの魅力も感じているんですけどネ。余談余談。

長年インタビューアーとして活躍さてれている阿川さんが、自身の経験をもとに、人の話を聞くときの姿勢やご自身が意識してらっしゃること、また失敗談なんかをとても自由に書かれている本です。

序文でも述べられますが、新書ではあるもののエッセイのような語り口で、内容も文体もとても読みやすいものでした。いろんな人にお勧めしたいです。

人間の不確定性と言葉

この本の主題からはずれるかもしれませんが、

もし人が、「常に同じもの」を、演奏や舞台や料理に望むなら、それはコンピューターやロボットに任せればいいはずです。そんなことを誰も望まないのは、もちろん技の魅力もあるでしょうけれど、それより以前に、うつろいやすい人間の本質を味わいたいからです。

という箇所がとても印象に残りました。

これは、「トークは生もの」であるという文脈で出てきたものですが、至極その通りだと思います。

トークや言葉というものは、人間の移ろいやすさ、言い換えれば、不確定なものを孕んでいるものなのではないでしょうか。

文法という決められたルールの中、自分の思いをいかに単語を紡いで表現していくか、この表現の自由さ=不確定性こそが、阿川さんのおっしゃる「うつろいやすさ」なのではないでしょうか。

ここから派生して書きたいことたくさんありますが、長くなりそうなので続きはまた明日。ばあい。

昨日の記事はこちら!

よろしければぜひ