不機嫌そうなタモリこそタモリ。誰も書けなかった本当のタモリ論

死ぬまで好きなあの人❸

「老害」という言葉に過剰に反応してしまう。ボヤキと言われないよう細心の注意を払いながら原稿を書いている。

迷編集者アワジマは大先輩の編集者・須田がそんなふうに言うのを聞いて少し寂しくなる。誰もがいつかは通る道。老いることを楽しんで欲しい。老害上等でぶっ放して欲しい。そんな投げかけに、シルバーライターは、40年間封印していたタモリへのインタビュー記事を渋々読み直した。あらゆるところで論じられてきたタモリだが、実は見落とされている視点がまだある。気を遣いながらの愛に溢れたボヤキをぜひご一読ください。

■40年ぶりに37歳のタモリと<再会>

黄ばんでしまった古雑誌の再読もエゴサ(ーチ)なのかな、と須田タケルは独りごとを言う。たしかに自己愛全開タイムであることに変わりはない。彼は老後の愉しみという気分にさえなる。

その退行現象で気づくのは、須田自身の伸びしろの小ささについてである。いちインタビュアーとしての限界露呈原稿であったのと同時に80年代前半時点での奇妙な熟し方についても思い至る。

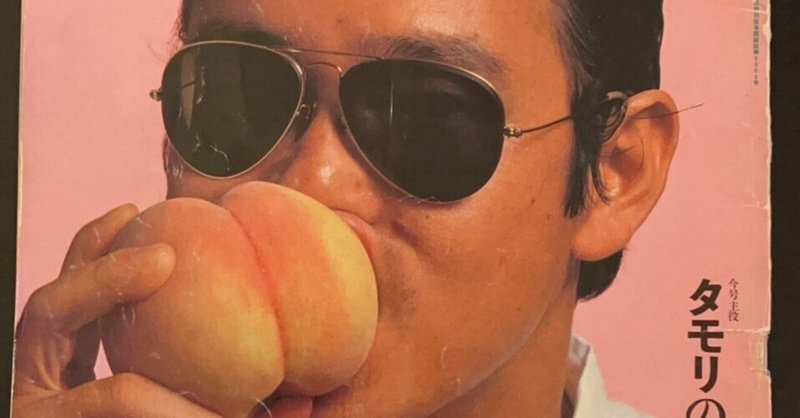

29歳の年に須田はタモリに一期一会のロングインタビューをした。40年間でただの一度も読み直さずにきた理由は、同時期の岳父病没の記憶が蘇るせいなのか、と今もなおさまざまな思いが混ざり合う。葬儀と不釣り合いだった不謹慎な表紙や気を遣ってくれた副編集長の面ざし。もちろん当該1982年11月号の完成度の問題もある。だが気を重くさせてきた理由がいまひとつ定まらない。

意を決して須田は37歳当時のタモリ氏と会うことにした。背中を押してくれたのは今回もまた編集担当のアワジマである。

タモリのメジャーデビューは、1976年、31歳の年とされる。遅咲きといわれればそうだし、満を持してのデビューともいえる。もっといえば、結構いい加減な成り行きでのデビューである。

業界内でタモリはいち早く伝説の人になっていた。坂田栄一郎による撮影セッションと須田の編集長インタビューは本格デビューから数年後のことで、共著も足せばタモリは既に10数冊は出していた。二番手、三番手として後塵を拝すような人選を本来なら須田のかかわる非メジャー系インタビュー雑誌としては避けたい。細かな事情は忘れたが、その辺もまた再読にノレない理由としてあった。

須田の仕事柄、書籍の記憶については正確でいられた。ところがアルバムについては誤差がある。齢を重ねたことで時系列が微妙に狂い出しているのだ。76年に始まるアルバム『タモリ』の3部作は、2度の発売中止と改訂、延期の憂き目に遭い、4枚目の LP『ラジカル・ヒステリー・ツアー』(CBSソニー)がインタビューの前年にリリースされている。須田はその辺の事情をもっと後のことと勘違いしていた。レコードに関する箇所では、こんなやりとりがあった。

タモリ テレビがまた始まるし、今またレコード作りますしね。ゆっくり、ゆっくりね。

──名盤『タモリ3-戦後日本歌謡史-』は不幸な結果に終わったけど、今度のは大丈夫ですか。

タモリ ま、バッチャンバッチャンやってます。CBSソニーのスタジオに六時間も入って、結局は三十分ぐらいしか録らなかったりして。よく怒られないと思うね。まー、年内に出ないってことだけはたしかでしょうな。(後略)

──それにしても『タモリ3』のテープは、頻繁に出回りましたねー。

タモリ あれは元祖貸しレコード屋ですよ。(お店に)出ないもんだからテープのコピーばっかり出て。中にはテープを売っている奴までいたんですからね(笑)。

『タモリ3』は、前の年の81年4月に『オールナイトニッポン』で全曲放送が実行され、翌82年9月に新星堂チェーンでのみ限定発売という複雑怪奇な道のりがあった。4枚目の本格ソロ・ボーカル・アルバム『ラジカル・ヒステリー・ツアー』の発売もまた81年4月のことである。

幸いにもそれら曰く付きの LPレコードを今ではYouTubeで簡単に聴くことができる。

インタビューに出てきたレコーディングの話は、幻といわれる5枚目のアルバムに関するものの可能性が高い。須田たちの雑誌が本屋の店頭に並んでいた頃は、超の付く長寿番組となる『森田一義アワー「笑っていいとも!』(フジテレビ)や今も続いている『タモリ倶楽部』(テレビ朝日)のスタート時期と重なる。

■なぜタモリだけが世代を超えてこれほど愛されるのか?

光陰の矢に須田が嘆息をもらしていると、アワジマが寝ぼけ眼でオンライン上に顔を出した。礼儀正しいアワジマは捨てずにいるアベノマスクをしての登場だ。

「仕事とワールドカップの夜ふかしでヘロヘロな中を……」と須田は型通りの詫びを入れた。

世代超えの笑いという点ではタモリがお笑いビッグ3の中でもピカ一と須田は踏むが、トランペッターを目指すために入った早大モダンジャズ研や山下洋輔トリオのジャズ人脈から出てきた人特有の分かりづらさもあるのではないかとすでに伝えてある。

「タモリのアルバム、どうだった?」と聞く須田にYouTube視聴を押し付けられたアワジマが答える。

「あー、どうも、須田さん。こんなレコードがあったことを知らず大変衝撃的でした。 YouTube視聴のべ4時間弱。ワールドカップの時差ボケをさらに加速させましたけど、聴けてよかったです。自分は1978年生まれなので、タモリさんと言えば司会の人というイメージばかりが強くて、どんなお笑いをやっていたのかさえよく知らなかったんです。でも、今聴いても斬新で面白かったです。知性を感じさせながらも、バカなことをやろうとする心意気が存分に伝わって来ました。いちばんハマったのはやはり『アフリカ民族音楽ソバヤ』ですね。『CMブラジャー・ミシン』もすごいです。デタラメなのにまったくそう聴こえないのが最高でした。ハイブローなレコードやラジオ番組を聴いているような気がしてくるのも不思議なことですね。初めて聴いたときの須田さん世代がどんな気持ちだったのかが気になります」

なるほど、そう来るのか、とアワジマの心模様を忖度したが、須田はレコ倫と通称されるレコード制作基準倫理委員会なるものの石頭ぶりがメディア関係者の仲間内意識を掻き立てたと解釈している。それは熱心な深夜ラジオのリスナーたちにも同じことが言える。コード逸脱の発禁感がこたえられなかったのだ。物分かりの良くなった衛生的な時代は逆に笑いの毒がなくて不幸なのかもしれない。そんな思いが須田の胸中に涌き上がってくる。

そうこうするうちに、またしても須田たちは下ネタ解放区時代ならではの箇所を見つけてしまう。自業自得ならぬ自笑自得。40年後にも笑っている自分は馬鹿かと妙に誇らしげなのである。タモリの性生活をひとしきり聞いたあとのこのやりとりが彼にはたまらない。

──タモリ氏自身、子供さんは今後も作らない方針なんですか?

タモリ (唸るように)できないんですよ! えー。できても別にねぇ。どっちが悪いか今、お互いに責任のなすりつけ合いをしてるんですが。

──アレは調べる時に病院で……。

タモリ 病院でオナニーしなけりゃならないんでしよ。なんか愉快にオナニーさせてくれる病院があればいいんだけどね。看護婦が脱いでくれるとか(笑)。

──オナニー、最近やりました?

タモリ オナニーはいいですね。でも、最近そっちの方まで手が回らなくてね(笑)。

わざわざ読み上げる須田につられ笑いのアワジマが加わる。

「<収録された記事の中には、今日では使用されない言葉や差別的表現が用いられているものもあります。当時の社会的、文化的な背景を知っていただくため……>云々では、ちょっともう逃げきれないのではないかと(笑)。とくにテレビは無理でしょうね。さんまさんに春画を描かせたり、たけしさんには「淋病なおれ!」と表紙に書かせたりで、もう無茶苦茶ですけど、逆にその分、じっくりホンネを引き出していますよ。この時はどのくらいテープを回していたのでしょうか」

須田が老眼に目薬を挿して数えると、文字量に関しては、全体で1万4千字ほどだった。400字詰め原稿用紙換算では33枚。ドラマ台本のように1分400字強と考えれば、40分程度でしかないが、いわゆるベタ起こしをそのまま載せて最小限のレタッチを施す方針だった。むしろスタジオ撮影に重点を置き1時間は確保していた。足せばトータルで1時間40分。当然移動の時間もある。取材のハシゴをしていたにしてもタモリ・サイドにとっては結構な時間になる。「たしかによく協力してもらえたものだ」と今になって須田が思うのは、アワジマがこう続けたからである。

「飛ぶ鳥を落とす勢いのトップスターのロングインタビューを毎号のようにどうやって取ったのかが気になります。原稿チェックに対してはどう対応していたのか。謝礼はいくらぐらい払っていたのか。忖度と調整の煽りで、無味乾燥なものにあふれた今の雑誌メディアでは考えられないことです。いや、それどころかインタビューを取りにすら行こうとしない。それが現実です」

その種の難題には、いつも頬杖をつきっぱなしの須田だが、唸らせるような答えを出せない自信だけがあった。しかし何かしらの法則性については言える。媒体に魅力があれば、どんな相手であっても出てくれるということだ。厄介なのはそうではないマイナーな状況にいることがほとんどであることだ。須田の場合は、人選と依頼の能力を編集長時代に身につけた訳ではない。それは学校の授業では得られない道楽や恋愛で培われたものに違いなかった。基本はやはり口説く力にある。どうにもならない時にはmailではなく肉筆のラブレターを書く。築いてきた人脈をフルに使う。ひと角のライター、作家、編集者は、今でもそれを怠らないのではないか。人たらしといわれて名誉に思えない人には向かない仕事なのだ。

数年前までは『芸能手帳 芸能界紳士録』のような七つ道具の一つが毎年出ていた。だがその便利ツールもインターネットの検索機能とホームページの拡充で用済みとなり発行元が倒産している。須田が愛した当時の提携誌『アンディ・ウォーホルズ・インタビュー』も『スタジオボイス』も、あるいはまたハード・インタビューに最も意欲的だった『月刊プレイボーイ』もとうの昔に命運が尽きた。「東京の芸人に手厳しい大阪でもタモリさんは愛されています。いろんな大物が死んでいきますけど、タモリさんだけはその日を想像したくない」と語ったアワジマだが、須田からすれば、「大物の登場にふさわしい大物の雑誌のほうが先に世を去った」──となる。そして SNSの便利さと引き換えに作用反作用の法則よろしく人と人との距離がどんどん広がっていった。

■タモリの笑いは凡て樹海に通ず

タモリの魅力解剖はやはり須田にとっての難手術だった。長年月にわたって気を重くさせてきた理由の一つが漸く少しだけ見えてきた。

だけどジャズ評論家の旧友、油波芳富ならきっとお見通しのはず。60年代生まれ以下には分かるはずのない「日本人の笑いをドリフターズがダメにした」説を須田は油波に聞いて欲しかった。同世代同士にしか分かりえぬ感覚を期待してのことなのである。

二人にとってはやはりハナ肇とクレージーキャッツの『シャボン玉ホリデー』(日本テレビ)の影響が大きい。小中学校時代にジャズのスタンダードナンバーを毎週当たり前のように耳にしていたことと結びつくのだ。それすなわちダンディで色っぽく、なおかつスマート。洒落のめした<タキシードの笑い>と言ってもよかった。鉄は熱いうちに打たれたのだ。

「そりゃあそうだよ、番組のエンディングが(ホーギー・)カーマイケル、(ミッチェル・)パリッシュの『スター・ダスト』。〽︎ Beside a garden wallと若い頃の江利チエミばりに歌い上げるザ・ピーナッツの間にハナ肇さんがお邪魔して、二人は狸だなんだとからかって肘鉄食らうでしょ。それでウウッと口膨らませながら脇に去る度に、ああ、また明日から学校かよと悲しくなったものですよ」

声の主は油波である。二人は新宿の老舗ジャズバーで落ちあっていた。店のオーナーは元より、地下に引っ越す前の建物の内装を手掛けたイタリア帰りの建築家からして須田の古い知り合いという歴史的な場所である。誘われたアワジマは、アベノマスクの効果で喉の痛みを訴え、急遽欠席となっている。

須田は、バナナの皮で滑って転んで大笑い的なドリフの席巻をいまだに苦々しく思っている。クレージー(キャッツ)がせっかく切り拓いた都会派の笑いをぶち壊してくれたアドリブのアの字もないいかりや長介一派が性懲りも無く天敵なのだった。

衝撃が走ったのは須田たちがまだティーンエイジャーだった1970年頃のことである。狭すぎる了見とは思いながらも寸止めが効かない。須田の脳内で『全員集合』の、あの忌まわしいエンディング曲「ビバノン音頭」が激しく鳴り出した。そして思わず、

「いや、あの時はホントびっくりした。何が『風邪引くなよ』だ。『御飯食べたか』『勉強しろよ』とかの合いの手まで入れて、まったく余計なお世話だっていうの。盆踊りは夏だけにしろ!って何度テレビに怒鳴ったことか。てことはあなた自身も見てたんじゃないのとなりそうだけど、73年以降は、ほっといても聞こえてくるんだからね。それほどすごい勢いだったわけだよ」

うん、うんと頷く油波はビッグボス新庄が好きなあまりに、この夜も真紅のジャケットに白の超ハイカラーシャツ姿である。いにしえのボトックス注入が祟って、今はビッグボスと同じく顔面崩壊中だ。皺と突っ張りがひどい上での仏頂面と掠れ声が老・森進一を彷彿とさせるが、会話には気をつかうタイプだ。その笑いの焼け野が原に復興の植樹をした人物こそがタモリなのだという須田説に理解を示しながらこう語る。

「何冊かあるタモリの研究書ではジャズメン系列の笑いであることがさほど強調されていない。世代の差かもしれないな。冗談音楽の王様、スパイク・ジョーンズの影響は、ハナ肇とクレージーキャッツの原型ともいえるフランキー堺とシティ・スリッカーズへと及んだわけですよ。デビューの大恩人でもある漫画家の赤塚不二夫さんの名前は出てきても、中村誠一や坂田明のいた山下洋輔トリオや言葉遊びのハナモゲラ(語)や冬にないのは不当差別だと怒る「全日本冷やし中華愛好会」(*略称・全冷中。77年当時、会員にとっての元号は令和ならぬ冷中だった)の話は案外少ない。ハナモゲラでピンときた人は、花柳界遊びの報いで梅毒になって鼻が落ちるほど爛れた話を知っているということでもあったよね。言わずもがなのハナモゲラなんだけどさ。で、もっと遡ると、ジョージ川口の有名なホラ話の数々も凄かったらしい。69年頃のパイロット萬年筆のテレビ・コマーシャルで「みじかびのキャプリてとればすぎちょびれ、すぎかきすらのはっぱふみふみ」なんて言ってた司会の大橋巨泉だってアドリブと逆さ読み重視のジャズ人脈系だよね。サックスを吹く作家の筒井康隆もタモリ人脈の重要人物です。でも本質に迫ろうとすればするほど遠ざかるのが優れてJazzyなタモリという人物なんじゃないかな。まさに意味の深みは樹海に通ずなんだよ。武田鉄矢は福岡県人同士のよしみで逃げ切れたけど、あの頃のタモリが日本のフォーク系歌手をしきりに挑発したのは、意味性に頼るしかないスキル不足のジーパン小僧が少しも粋に見えなかったからなんじゃないかな。タモリのからかいの対象だったさだまさしや小田和正はそもそもタキシードが似合うタイプじゃないでしょ(笑)」

須田がこのとき想い起こしたのは、去年不定期で始まった特番『タモリステーション』の有りさまだった。須田が油波に言う。

「春頃ウクライナ戦争を議論した時もタモリは番組終了2分前に、<こうしている間も、大勢の人がウクライナで亡くなっているわけですね、というより殺されているわけですから。いろいろとありますけど、一日も早く平和な日々がウクライナに来ることを祈るだけですね>——と言っただけ。ほかの時間帯はひたすら不機嫌そうな表情を貫くだけで、終了間際に生まれた日を聞かれて、<終戦1週間後です>と答えたぐらいだった」と須田。

それを受けた油波が締め括りに入る。

「タモリの冠で釣られて見た人はガッカリでも、あれこそがタモリだ、と私は思ったね。デタラメ外国語や形態模写に象徴される往年の密室芸をいきなりやり出しそうな気配が漂って見ていて怖かった。冷めきった知性で考えれば、前線兵士の匍匐前進もタモリがかつて模写したイグアナも人類の愚行という点ではほぼ似たようなもの。今ではNHKの『ブラタモリ』ですっかり屋外芸の人なんだけど、それでも彼の興味はちゃんと〝密地質〟の方に向かっている」

密室芸と地質を結びつけた結論には相当無理がある。でも仲間内の油波が言うのならと、須田はなんだかそれでも良いような気がしてきた。仲間内はやはり人生の基本なのだ。

極めて重大だが、極めてどうでもいい一瞬の自我崩壊。その笑いの神髄を生きてきたタモリは、独特の地位と雰囲気を保ち続けている。同じ町内の調剤薬局に現れるというが、須田はその姿をまだ一度も見たことがない。

(*今回の記事が20スキ以上の場合は次回に続きます。20スキ以上になりますように、と《スキ乞い中》のアワジマです)

文/佐山一郎(さやま・いちろう)

作家・編集者。1953 年 東京生まれ。成蹊大学文学部文化学科卒業。『スタジオボイス』編集長を経てフリーに。2014年よりサッカー本大賞選選考委員。著書に『東京ファッション・ビート』(新潮文庫)『「私立」の仕事』(筑摩書房)、『闘技場の人』(河出書房新社)、『雑誌的人間』(リトルモア)、『VANから遠く離れて──評伝石津謙介』(岩波書店)、『夢想するサッカー狂の書斎 ぼくの採点表から』(カンゼン)、『日本サッカー辛航紀 ──愛と憎しみの100年史──』(光文社新書)など。これまでインタビューした人物は1000人を超える。

編/アワジマ(ン)

自称、迷える編集者。淡路島生まれ。陸(おか)サーファー歴22年のベテラン。

本づくりの舞台裏、コチラでも発信しています!

Twitterシュッパン前夜

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?