文豪たちへの誘い(北村薫の「円紫さんと私」シリーズ)

長らく読書をしていると、好みも少しずつ変わってくるので、昔、読んだ本の印象が、がらっと変わることもあります。

私にとって、印象が変化した作品の一つが、北村薫さんの「円紫さんと私シリーズ」なんです。

このシリーズの第1作目、『空飛ぶ馬』がリリースされたのが1989年ですから、自分が20代になった頃です。

当時は、綾辻行人さんをはじめとした "新本格" ムーブメントまっただ中で、次々と新人作家さんがデビューしてた時代ですね。

そんな中、この『空飛ぶ馬』を自分も読んでるのですが、当時は、まったく魅かれず!、その後、読書量を増やし始めた40代半ばになるまで、シリーズを読むことはなかったのです。

今回は、その「円紫さんと私シリーズ」について "note" していきたいと思います。

+ + + + + +

◆当時、魅かれなかったのは…

この「円紫さんと私シリーズ」は、いわゆる<日常の謎>を扱ったシリーズです。

主人公は日本文学を学ぶ大学2年生の "私"、そして、ふとしたことから知り合った落語家の"春桜亭円紫"さんです。

"私"の身の回りで起きた疑問や謎を、話を聞いた"円紫"さんが解き明かしていくというのが基本的なスタイルとなります。

自分が20代の頃は "新本格" が中心で、「魅惑的な謎の館」、「そこで起きる不可能犯罪」、「そして驚天動地の結末!」みたいな話が好みだったんですよね~。

そういう趣向でしたから、「円紫さんと私シリーズ」みたいな<日常の謎>系統には全く魅かれなかったというわけなのです。

ただ、そういうの外連味たっぷりの作品ばかりだと、やっぱ食傷気味になるんです。

30代になると、もっとコージーなミステリーも読むようになるのですが、そこで読む作家さんたちに影響を与えたのが、やっぱ北村薫さんだったりするんですよね。

なので、いつか再挑戦してみたい作家さん・シリーズだったのです。

2015年に久しぶりのシリーズ新刊がリリースされたことを契機に、少しずつシリーズを読み始めたのですが、20代の頃とは違って、とても面白く読めました。

落語家さんが探偵役で、"私"も文学部なんで、「落語」の話が随所に出てくるんですが、20代の頃は読み飛ばしていた「落語」の部分が、今となっては興味深く感じるのが不思議なんです。

これが、年齢を重ねたということなんでしょうね。

◆シリーズの楽しさ

「円紫さんと私シリーズ」は、これまで6冊がリリースされています。

『空飛ぶ馬』(1989年3月) 短編集

『夜の蝉』(1990年1月)短編集

『秋の花』(1991年2月)

『六の宮の姫君』(1992年4月)

『朝霧』(1998年4月)短編集

『太宰治の辞書』(2015年3月)短編集

最初の4冊は1年ごとのリリースですが、次の5作目の『朝霧』までに6年、6作目の『太宰治の辞書』までに17年!と、長く書き継がれているシリーズなのです。

長いシリーズなので、作品世界の中で、主人公たちが少しずつ変化していくことも楽しい部分です。

実際、1作目『空飛ぶ馬』では大学2年生だった"私"の学生生活と共にシリーズは進んでいくのですが、4作目の『六の宮の姫君』では、最終学年となり、卒論にまつわる話が中心となります。

そして、5作目の『朝霧』では、ついに卒業することになり、就職し、社会人となった"私"が描かれます。

その後、刊行時期として17年の期間が空いた6作目の『太宰治の辞書』では、物語世界でもかなりの期間が経っていて、ずっと大人になり、結婚し、母となった"私"が描かれているのです。

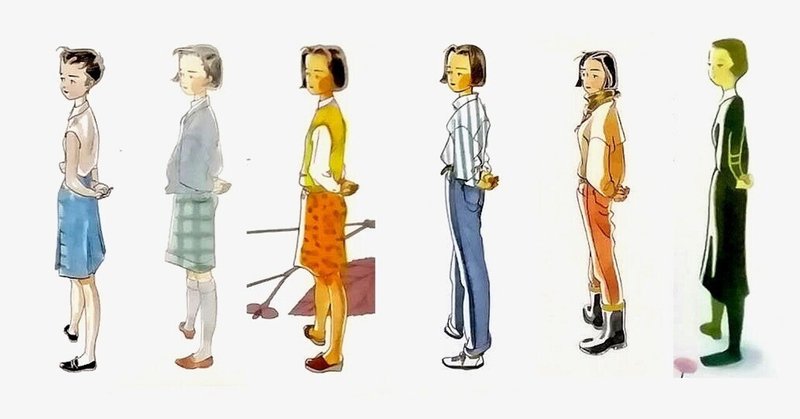

カバー画の"私"の変化を見てもわかりますが、特に5作目と6作目の変化は大きくて、当初からシリーズを追いかけている方々からすると、とまどった部分もあるんじゃないかと思います。(6作目が刊行されてから読み進めてきた自分でもとまどいましたから??)

ただ、お馴染みの登場人物たちのその後や、大真打ちとなっている"円紫師匠"との関係性の変化も丁寧に描かれていて、さすが、北村薫さん!って感じなのです。

季節の移り変わりの描写が美しい北村薫さんなんですが、この時間の移り変わりの部分でも素敵な表現が多くて、けっして長くない本なんですが充実した読書にしてくれるのです。

◆日本近代文学への誘い

6作目まである「円紫さんと私シリーズ」ですが、実は、前半3作と後半3作とでは、少し、趣が異なります。

後半は、日常の謎というよりも、本に関する探求が中心になっていくんですよね

4作目の『六の宮の姫君』は、タイトル自体も芥川龍之介の短編から取られていて、龍之介の「六の宮の姫君」を巡る謎を、当時の書物から導き出していくストーリーになっています。

なので、当時の日本文学界の文壇の様子や作家さん、著書がたくさん出てくるのです。

もう<日常の謎>って感じでもなくなっていってるんですが、これがまた面白いんですよね~。

多分、20代の自分だったら読まないし読めなかったと思うのですが、50代の自分にとっては、前半3作よりも面白かったりするのです。

正直、読書好きといってもSFやミステリーが中心の私にとって、日本の近代文学はもっとも縁遠いジャンルなんです。

そんな自分でも、なんか、日本の近代文学を読んでみたい気にさせられるんですよね。

また、6作目の『太宰治の辞書』も、タイトル通り、太宰治が愛用していた辞書は何だったのかという話で、ふとしたことから連想が広がって、本と本を旅していくって感じの連作集なんです。

もう、ほとんど作者の北村薫さん自身の研究ルポルタージュと言ってもいいような内容なんですが、その探偵行が面白いんです。

太宰治とか、なんか暗いイメージしかなくて、「斜陽」や「走れメロス」ぐらいしか読んだことないんですが(しかも高校時代w)、俄然、太宰の短編とかを読みたくなってしまったのです。

なんか、こういう自分に変化を与えてくれる本って嬉しいですよね。

この「円紫さんと私シリーズ」の後半は、日本の近代文学を読んできた人はもちろん、自分みたいに、ちょっと手が出せなかった人にとっても、有意義な読書になるのではないかと思います。

自分も、もう少し日本の近代文学を読んでみてから、いつかシリーズを読みなおしてみたいと思うのです。

*