ポール・オースターに至る過程と『NY三部作』の考察に関する備忘録

Paul Auster's『The New York Trilogy』

自分の好きなアメリカの現代作家のひとりが、”ポール・オースター” だったりします。いや、ほんとに好きで、急がず全作読破に取り組んでいるところでもあります。

そもそも、私がこのポール・オースターを知ったいきさつは、次のような感じなのです。

① 村上春樹さんの小説が好き。

↓

② 村上さんの翻訳もの(サリンジャーやアーヴィング)も読み始める。

↓

③ 翻訳家、柴田元幸さんを知る。

↓

④ ポール・オースターを知る。みたいな

村上春樹さんから出発してオースターにたどり着いたわけですが、自分と同じような経緯でオースターを知った人も意外といるんじゃないかと思うんですがどうでしょう。

村上春樹ファンが100万人いるとすれば1%ぐらいはいそうな気がしますね.....

* * *

P・オースターと言えば、代表作である『ムーン・パレス』の他、初期のニューヨークを舞台にした三部作が有名です。私も、この四冊を読んで、どっぷりはまってしまいました。

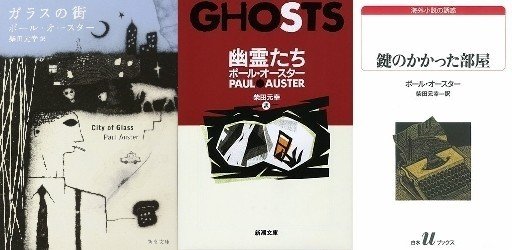

ニューヨーク三部作と呼ばれているのは『ガラスの街』と『幽霊たち』、『鍵のかかった部屋』の三作なんですが、どれも200頁ぐらいの中編なので、手に取りやすく面白いのです。ただ、内容はとらえどころない話だったりするんですよね。

そのため、自分用のメモとして、今回、この三部作について考察してみようと思います。

*以下、考察等(ネタバレを含みます。)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

『ガラスの街』(1985)

「そもそものはじまりは間違い電話だった」。深夜の電話をきっかけに主人公は私立探偵になり、ニューヨークの街の迷路へ入りこんでゆく。

『ガラスの街』は、主人公である推理作家クインのところに、私立探偵ポール・オースターあての間違い電話がかかってくることから始まります。

クインは、この電話に興味を持ち、探偵ポール・オースターのふりをして依頼を受け、調査を始めるのですが......みたいな感じです。

(登場する名前)

ダニエル・クイン:推理作家

ピーター・スティルマン(息子):依頼主

ヴァージニア・スティルマン:ピーターの妻

ピーター・スティルマン(父):研究家、作家

ポール・オースター:作家

オースターの友人:本書の語り役....らしい。

電話をかけてきたピーター・スティルマン(息子)は、自分の父親であるピーター・スティルマン(同名の父)が退院したため、自分に危害を与えるのではないかと妄信していて、クインは、ヴァージニアから、父親を見張ってほしいと依頼されます。

ある日、クインはスティルマン(父)を見失い、事件の悪い予感から、本来依頼を受けるはずだった探偵のポール・オースターを訪ねるのですが、そこには小説家のポール・オースターが住んでいて....という展開です。

同じような名前が入り乱れて混乱させられるんですが、主人公目線で読んでいると、だんだん現実感がなくなって自分が誰だかわかんなくなる時があるのです。

この感覚って、どこかで味わったよな〜と考えてみたら、そうそう、P・K・ディックの小説に出てくる現実崩壊に近い感覚なんです。混乱させられるけど、その違和感が楽しいやつです。

最終的に、この物語自体、クインが調査の中で記録していた "赤いノート" をもとに書かれた作品であることがわかって、物語を包括する構造が広がって終わります。

『幽霊たち』(1986)

私立探偵ブルーは奇妙な依頼を受けた。変装した男ホワイトから、ブラックを見張るように、と。真向いの部屋から、ブルーは見張り続ける。だが、ブラックの日常に何の変化もない。彼は、ただ毎日何かを書き、読んでいるだけなのだ。ブルーは空想の世界に彷徨う。ブラックの正体やホワイトの目的を推理して。次第に、不安と焦燥と疑惑に駆られるブルー…。

二作目の『幽霊たち』は、もっと淡々とした物語です。

登場人物たちには名前はなく、色の名前で呼ばれています。

物語は私立探偵のブルーが、ホワイトからブラックの監視を依頼されることから始まります。

(登場する名前)

ブルー:私立探偵

ホワイト:ブルーの依頼主

ブラック:依頼された監視の対象、作家

ブラウン:ブルーの元ボス

未来のミス・ブルー:ブルーの恋人

ブラックの監視を始めてみたものの、何も起きない日々が続いていくため、耐えきれず、ブルーはブラックと接触したり、部屋に忍び込んだりと、監視以上の行動に出ます。その中で、そもそも依頼主のホワイトとブラックが同一人物という事実を知るのです。

実はブラックは作家であり、自分を主人公とした小説を構想し、自分を監視させて、その報告書をもとに自分の小説を書いていたのです。

もちろん、書いている本というのは、本書『幽霊たち』なんですが、ブルーが書いてる報告書を基にブラックが書いてるんだから、ほぼ一体的ですよね。なので、こちらも徐々に小説と現実の境い目があやふやになっていって、最後にブルーはブラックと対決し、ブラックが書いていた小説を読み終えた後、街に消えて物語が終わります。

『鍵のかかった部屋』(1986)

幼なじみのファンショーが、美しい妻と小説の原稿を残して失踪した。不思議な雰囲気をたたえたこの小説の出版に協力するうちに、「僕」は残された妻ソフィーを愛するようになる。だがある日、「僕」のもとにファンショーから一通の手紙が届く――

三作目の『鍵のかかった部屋』は、前二作とは、ちょっと趣向が異なっていて、主人公を現実につなぎ止める家族がいたりするので、普通に物語として読むことができます。

(登場する名前)

僕:批評家

ファンショー:僕の友人、失踪

ソフィー:ファンショーの妻、後日、僕と結婚

エレン:ファンショーの妹

クイン:ソフィーが最初に雇った探偵

ピーター・スティルマン:僕がパリで出会った男

ヘンリー・ダーク:ファンショーの偽名

主人公の僕は、失踪した友人ファンショーの妻から、ファンショーの書いた原稿を読んで、価値があれば出版してほしいと依頼を受けます。

その依頼に協力しているうちに、二人は魅かれ合うようになります。

ある日、僕のところに、「僕を探さないでほしい」という内容の手紙が届き、ファンショーは生きてるということを知るのですが、その頃はソフィーを愛するようになっていたため、手紙の通り、ファンショーはいないこととして、ソフィーと結婚することにするのです。

その後、ファンショーの本が出版され、一定の評価を得ると、僕にファンショーの伝記を執筆してほしいとの依頼があります。

逡巡するものの、依頼を受けた僕は、ファンショーの人生を追いかけることになり、ここからは同様の展開になっていきます。調査していくうちに、僕はファンショーに自分を重ねていくようになり、やがて、自分を見失い始める......という物語です。

最後は、ファンショーから託された赤いノートのページを一枚一枚破り捨ててしまうところで物語は閉じるのです。

◎三部作の考察

三部作といっても、直接的なつながりはなく、それぞれ独立した作品なのですが、三作を通じて読むと、そのテーマや登場人物の名前等にリンクがあることが見えてくるのが面白いところです。

物語はどれも、主人公が依頼を受けるところから始まり、ある人物を調査していくうちに、主人公のアイデンティティーが揺らいでいくという展開で、書き方は違っていても、プロットは共通しています。

「三作の関係性について」

三作目の『鍵のかかった部屋』では、けっこう『ガラスの街』や『幽霊たち』と、関連した記述が出てきます。

例えば、ソフィーが夫を探すために雇ったのが、”クイン” という私立探偵(『ガラスの街』の主人公と同じ名前)であるだけでなく、後半、クインとファンショーが互いを見張り合ったりしてることや、ファンショーが僕と家族を監視していたことなどは、『ガラスの街』や『幽霊たち』のプロットを想像させます。

また、僕がファンショーの人生を追う中でパリで出会った生きずりの男は ”ピーター・スティルマン” という名前(『ガラスの街』の依頼者)だったし、ファンショー自身が使った偽名は ”ヘンリー・ダーク” (スティルマン(父)が創作した歴史上の人物)だったりします。

他にも『ガラスの街』の中では、ピーター・スティルマン(息子)が、自分について「僕の本当の名前はピーター・ラビット。冬には僕はミスター・ホワイト、夏にはミスター・グリーン。」と語る場面があったり、『鍵のかかった部屋』にはグリーンという人物が出てきたり、主人公の僕が著作の登場人物を考える時に色の名前に言及したりして『幽霊たち』との関連が見え隠れします。

「語り手と赤いノート」

三作とも、その物語の語り手が誰なのかということが大事だったりするんですよね。その時に、重要なアイテムとして作中に登場するのが ”ノート” なのです。物語は ”ノート” と密接に関係していて、逆に言えば、最終的な ”ノート” の持ち主が語り手という風に考えることもできるのです。

まず、『ガラスの街』では、主人公のクインが、調査記録を記入していたのが ”赤いノート” です。最終的にクインが消えた後、残された ”赤いノート” はオースターの友人の手に渡り、その友人(名前は出ない)が語り手となっていることが最後に明かされています。

『幽霊たち』では、主人公のブルーが、ブラックの監視記録をこまめに ”ノート” に書き込んでいます。『幽霊たち』の語り手は少し難しいのですが、物語はブルー視点の3人称で語られているので、街から消えた後、ブルーがどこかで書いた物語なのではと想像されます。ただ、作中 ”ノート” の所在が明らかにされてないので、ブルーが持ったままなのか、それとも違う者が手にしているのかは謎のままです。

『鍵のかかった部屋』では、失踪していたファンショーが、最後に主人公の僕に託すのが ”赤いノート” です。僕は ”赤いノート” を読み終えた後、1ページずつ破り捨てていくのですが、僕が語り手であることは、以下のように物語中盤に言及されています。

しかしその結末だけは僕にとってもはっきりしている。それは忘れていない。これは幸いなことだと思っている。なぜなら、この物語全体が結末において起こったことに収斂しているからだ。その結末がもしも僕の内側に残っていなかったら、僕はこの本を書きはじめることもできなかっただろう。

この本の前に出た二冊の本についても同じことが言える。『ガラスの街』、『幽霊たち』、そしてこの本、三つの物語は究極的にはみな同じ物語なのだ。ただそれぞれが、僕が徐々に状況を把握していく過程におけるそれぞれの段階の産物なのだ。

このくだりは、本文中からの引用なのですが、『鍵のかかった部屋』の主人公の僕が、『ガラスの街』『幽霊たち』を含めて、3つの物語すべての作者であることが述べられています。

少しメタな展開を見せるのが、この三部作の特徴でもあるのですが、ストレート過ぎてビックリしてしまいました。しかも、最後ではなくて、途中で明かされることにも驚きです。まあ、それだけ”赤いノート”を破り捨てるシーンを三部作の最後にしたかったのかもしれませんね。

* * * * * * * * * *

なんか考察にもならず、単なる自分用のメモになってしまいました。

『NY三部作』は、ポストモダン的で実験的な側面を持っていて、ハードルが高い印象があるかもしれませんが、すぐに世界に引き込まれるぐらい読みやすく、面白いんですよね。

『ガラスの街』は当初ミステリー(探偵小説)としてジャンル分けされていたことに違和感を感じたのですが、確かに何かミステリアスなことが起きてるので、そのジャンル分けもあながち間違いじゃなかったなと、今では、そう思ったりもします。

三部作を通して読んでみると、オースターの投げかける不思議な謎かけがより楽しめることは間違いないで、読むときは一気読みをお薦めします。(今回の ”note” に関係して再読したのですが、やっぱり面白かったです。)

*