戦前にもあった炎上ビジネスーー「近代日本メディア議員列伝」シリーズ創刊記念対談②

国会議員がこぞってSNSで発信し続ける現代政治に、私たちはどう向き合うべきか?

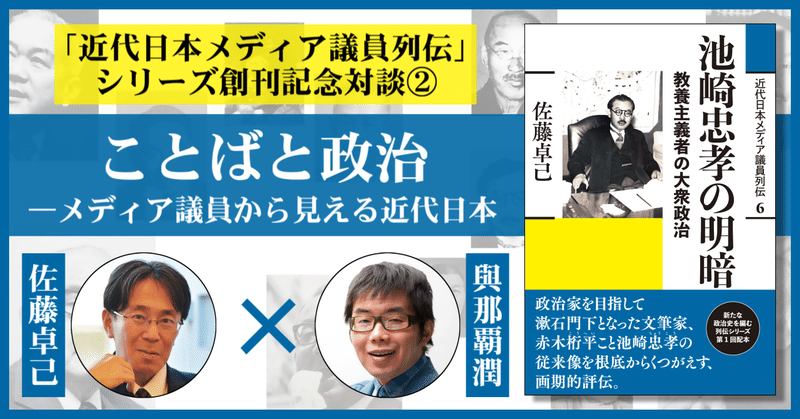

明治から戦後にかけて、〈政治のメディア化〉を体現したメディア議員たちを取り上げ、一人につき一冊まるごと割り当てて深掘りする人物列伝、「近代日本メディア議員列伝」シリーズが創刊いたしました。

本シリーズの開始に際して、立ち上げ人の佐藤卓己氏と、評論家である與那覇潤氏の対談イベントを2023年7月3日に開催しました。

本noteでは全3回にわけ、その対談の一部を公開いたします。

現代の政治状況のなか、自ら言葉を発することのできたメディア議員の足跡を振り返ることで、「書くこと」と政治の本質的な関係に光を当てる対談です。

「検閲と世論」の関係はSNSと同じ?

佐藤 実は『言論統制―情報官・鈴木庫三と教育の国防国家』(中公新書・2004年)を書いている時には、検閲というのが実際どういうふうに行われているのか、私はまだよく分かっていなかったんですよ。でも最近、検閲研究が凄く進んでいます。例えば金子龍司さんの『昭和戦時期の娯楽と検閲』(吉川弘文館・2021年)で、放送とかレコードの検閲が中心に取り上げられています。

そこで明らかになっているのは、検閲官の仕事がどういうものだったかという問いです。日本放送協会や情報局に大量の投書が、何でこんな曲を放送するんだ、こんなレコードを許していいのかという非難というかタレコミというか、殺到するわけですね。

與那覇 戦時下の検閲と聞くとおどろおどろしいけど、意外に今日まで「連続」している側面もあるわけですね。今なら「このポスターの表現はけしからん」「そんな展示企画に公金を使うな」といったクレームをTwitter(X)で発信し、みんなで電凸(抗議電話)する。そうした民間からの圧力が、事実上の「検閲」として機能しがちです。

しかし戦前の場合は、「そうした密告、受けつけます」という公的な部署として情報局があったので、みんなそこに投書していたと。単にそれだけの違いとも言えてしまう。

佐藤 例えば、情報官の鈴木庫三少佐ですが、大学でも勉強したり軍隊で教官として働いたりしていました。日記を見ても、もの凄く忙しい生活をしています。娯楽小説なんかを読んでいた形跡などありません。「こんな女々しいのは駄目だ」とか「こんなもの書くのはけしからん」と鈴木少佐に叱られたという作家の証言はありますが、鈴木少佐がそんな娯楽雑誌を読んでいる姿はちょっと想像できません。レコードの検閲官と同じことで、基本的には一般読者からこの作家のこの小説にこんなけしからん部分があるぞと告発するハガキが来るわけでしょうね。

結局、情報官とは送り手と受け手の間に立って調整をする係で、その意味で言えば大衆から作家を守っているような役割もある。金子さんが先ほどの著書で述べているように、レコードの検閲官は音楽芸術について知識があり、教養も非常に高く、制作者にそんな乱暴な批判はしない人たちでした。むしろ芸術を理解しない一般庶民の無茶な要求、今で言えばSNSの書き込みなどから送り手を守っているような側面はやはりあったのでしょうね。

鈴木庫三の場合は雑誌の検閲ですが、同じようなことだと思います。彼は政治や思想の記事なら読んだかもしれないけど、娯楽小説なんて読むようなタイプの人間ではない。だから、「このような告発が来てるけど、あんたのとこはどう対応するつもりだ」と伝えて、積極的に調整役を買って出たというのが情報局での仕事の実情だったんだろうと思います。検閲研究に関してはいろいろ新しい資料が出てきて、何となく見えてきた部分が多くありますね。

與那覇 民間団体としての「映倫」(現在の正式名称は映画倫理機構)が公開前にフィルムの内容をチェックする、戦後の表現規制のあり方とも、内実として重なる部分もあると。映倫の発想とは、電凸が止まらないくらい過激なエロやバイオレンスの描写を野放しにすると、最後は国が出てきて「公的に検閲します」ということになるから、そうならないよう事前に自主規制しようということです。

そうした自主規制はしばしば過剰な忖度を生むので、映倫が「作家を抑圧している」と批判されるケースもある半面、「きちんと映倫と協議しつつ公開したのだから」ということで、実際に国による取り締まりから製作者が守られた例もある(『黒い雪』訴訟判決、1969年)。戦前の場合は最初から国が内容をチェックしたわけですが、「審査はパスしてるじゃないですか」が表現者の免罪符として機能した点では、意外に検閲と自主規制の境界は曖昧だということですね。

佐藤 さらに言えば、戦前戦中の検閲官や嘱託の人数を見ても、全ての刊行物をチェックできるような体制ではないわけです。やはり今も昔も「世論の反映」という風に言ってしまえばそこまでですけど、大衆の声の力というのは非常に大きいわけですね。

もう一つ、私はこのメディア議員研究をやりながら、「歴史学者廃業記」(『歴史がおわるまえに』亜紀書房・2019年所収)を書かれた與那覇さんにコメントをお願いしたいなと思っていました。というのは、メディア議員は新聞や雑誌に記事を自らも書くわけだから言葉が残るわけです。歴史家として、彼らが過去に書いたもの、いま書いているもの、やがて書くものを並べると、そこに文脈が見えるし、当然そうあるべきなんです。

しかし、池崎忠孝のものを見ると、日米戦をやった場合「攻めたほうが負け」ということは繰り返し何度も書いているけれども、ついつい「やらねばならぬ」とか威勢のいいことを講演でも言うし、そうした文章も残っている。そこには文脈的なつながりが消えているわけです。

私がTwitterを自分でやらないのは、まさに文脈から切り離された言論空間が怖いからなんですけど、そうした脱文脈的なSNS時代の萌芽のようなものが戦前のメディア議員にも見えるわけです。実際、世論を反映するというか、大衆の感情を言葉にして提示するのを売りにしていると、自分が書いてきた文脈から切れてしまうということが起こりうると思います。

だから、その意味では文脈的に切れている―與那覇さん風にいえば歴史喪失の―部分もちゃんと切れているという形で残しておかないと、歴史というものは書けないのではないか。そんなことを色々考えながら、歴史が困難になっている現状を深刻にとらえて活動しておられる與那覇さんには、ぜひとも読んでもらいたいなと思った次第です。

與那覇 歴史学者がなにもしないせいで(苦笑)、社会学者である佐藤先生にご負担をおかけし、恐縮です。SNSは検索機能と組み合わさった結果、もはや完全な「歴史の抹消ツール」になっていますね。わっと大衆的な熱狂が起きたとき、「こんな発言をしてたヤツがいるぞ」「それを言うならアイツも」と、文脈を切断した形で攻撃したい相手を放り込むことで、自分の影響力を拡大しようと。そうした場所になってしまっています。

この点でも池崎忠孝は大変なクセ者で、元々は文芸評論家として用いた「赤木桁平」のペンネームで知られていたんですよね。夏目漱石の十大弟子のひとり、みたいな扱いで、文壇でも高く評価されていた。しかし佐藤さんの解釈では、池崎の本音は「政治家になるために、知名度や人脈を獲得すること」だから、そもそも赤木時代から目立つことが目的で、実は文学は二の次だったんじゃないかと思われる節もある。まさに今のSNS社会での、一部の学者アカウントのふるまいを見るようだなと感じました。

「批評で炎上をしかける」のが政治の原点

與那覇 そもそも「赤木桁平」が有名になったきっかけは、大正前半の1916年に「遊蕩文学撲滅論」を東京帝大(ただし法学部)に在学中から始めたと。自分はまだ学生で、駆け出しだからこそ「忖度なしでけしからん表現を叩きます、ぶった斬ります」みたいな態度で世の中に出てきた。ブログやYouTubeなど発信者の自由が利く媒体を活かし、世間でメジャーな作品を「酷評」するスカッと感で売り出す物書きがネット時代には増えましたが、その走りとも言えますよね。

「遊蕩文学撲滅論」とは耽美派と呼ばれた、水商売の風俗等も含めて女性美や性愛をデカダンスっぽく描く小説は、文壇でウケていようが「政治的に正しくない」んだと。要はその程度の話です。ところがこれに、すでに演劇界で名声のあった小山内薫がムキになって反論したものだから、かえって「赤木桁平は注目のレビュアーだ」ということになった。佐藤さん自身、「炎上ビジネス」という用語も使って分析されていましたが(140頁)、まさに今の時代を思わせるものがあります。

佐藤 その遊蕩文学撲滅論争と言われるものとワンセットになるのが対抗的に白樺派を推し出した自然主義前派論争ですね。池崎は白樺派の理想主義的な真面目さが遊蕩的な不真面目よりも評価されるべきだと主張し、大正期文学が構造転換する一つのきっかけを作っていきます。文学史研究ではそのように評価されてきたし、いまもその視点から赤木桁平の評論を評価する文学研究者はいるにはいますね。

そうした遊蕩文学批判が、師匠の夏目漱石の思いをどこまで反映しているのかいないのか、私は漱石研究者ではないのでよく分からないのですけれど、漱石も赤木の遊蕩文学攻撃を真面目に止めようとはしないぐらいには内心応援していたんじゃないかなという感じはするのですけどね。

與那覇 「君、あの言い方は敵を作るよ」くらいにはたしなめるのだけど、はっきり「やめろ」と否定はしなかったと。当時の白樺派は新興勢力で、当然「遊蕩文学」の書き手よりだいぶ若いわけですが、赤木は彼らの素朴な理想主義の方が健全な文学なんだといって推していく。このあたりも「Z世代の『意識高い』活動ならなんでも褒めます」みたいな、今日の有識者を連想してしまいました。

白樺派に対しては当初から、恵まれた階層に生まれて世の中をなにも知らないお坊ちゃんが、頭の中で作った「ぼくの最強の理想」を振り回しているだけのおめでたい人たちだとする批判があり、武者小路実篤はあえて自ら居直って『お目出たき人』という小説も書きました(1911年)。家族が没落して苦労し、酸いも甘いも嚙み分けた上で政界入りを狙っている池崎が、白樺派のナイーブさに気づかないはずはない。だけど、自分の勢力を伸ばすためなら「こいつらは使える」として全面支持の姿勢をとる。Z世代をおだてた方が「フォロワーが増える」「メディアが取材してくれる」といったマーケティングと同じです。

むしろ『池崎忠孝の明暗』で描かれた白樺派をめぐる挿話では、神近市子の事例が目を惹きました。神近は「近代日本メディア議員列伝」が採り上げる政治家のうち唯一の女性(戦後に社会党衆院議員)ですが、赤木桁平が遊蕩文学を叩きだすのと同じ1916年に日陰茶屋事件で大杉栄を刺し、入獄することになります。アナーキストの大杉はいまでいうポリアモリー(複数愛主義)で、正妻と伊藤野枝と神近の3人と同時に交際していたのですが、うまくいかなかった。

「進歩か反動か」で言えば、大杉や神近はこの頃いちばん「進んだ」人たちで、ブルジョワ的な市民道徳に留まる白樺派よりも遥かに「先を行っていた」わけです。けれども入獄前に発表した文章で、神近は性愛や遊蕩をいたずらに誇る風潮を批判し、「むしろ武者小路さんのような作家が信頼できる」との旨を書く。いまも軽々しくアナーキストを名乗り、「性のあり方は自由であるほどよい」と唱える人がいますが、「それはもう大正時代に試して、大杉栄ほどの人ですら失敗したんですよ」と。そんな思いも新たにしました。

佐藤 そもそも大杉と伊藤野枝が住んでいた本郷菊富士ホテルに池崎も下宿していたわけで、もちろん大杉とも伊藤とも直接の面識がありました。だから「市井の一瑣事のみ――伊藤野枝・大杉栄問題」(『新潮』1916年6月号)など非常に辛辣な批評も書いています。一方で大杉の文章を池崎が丁寧に読んでいたのもまた事実です。「大杉氏の文章には一種の潜熱と、一種の弾力とがある。そして文章の全体の上に頴脱(えいだつ)した才気が溢れてゐる。併し、何れの点に於いても、到底故幸徳秋水氏の敵ではない」と「最近の評論家」(『文章世界』1916年9月号)では書いています。

意外だったのは、池崎が若い頃に幸徳秋水にいかれちゃっていたという話です。太平洋戦争中でも幸徳秋水の文章なら暗記していると自慢して、酒に酔うと吟じてしまうというのですから、ちょっと衝撃的ですね。

與那覇 幸徳をめぐるエピソードには大変驚きました。他にもプロレタリア作家の貴司山治(小林多喜二の友人だった)が治安維持法で弾圧されると、身元引受人をやってあげたり。池崎は選挙には無所属で立つのですが、下馬評では「無産政党から出るのでは」との噂も多く、当選後は同じ会派に属した最左派の加藤勘十(のち人民戦線事件で検挙)を労働者の味方としていちばん高く評価したと。単純に、敗戦後にA級戦犯容疑者となったから「右翼だ」とは言えないわけですよね。

佐藤 少なくとも池崎と一緒に大日本育英会の創設に尽力した護国同志会の議員の多くが、社会党の議員となっていますからね。

與那覇 敗戦後に保守ではなく革新陣営を選んだ人は、池崎が文部参与官を務めた第一次近衛内閣の要人にも複数見られますよね。内閣書記官長(今日の官房長官)だった風見章、途中から外相に就いた有田八郎。また池崎の追悼文集に序文を寄せている岸信介も、戦後は最初、社会党からの立候補を模索したことで知られます。

佐藤 そういう意味では、池崎の場合、思想的な部分ではかなり左翼的な要素が強いですね。父親が三菱との訴訟に敗けて一家離散となったという意味では、親の仇としての反財閥という感情もあるし、学資を得るために池崎家の養子となった自身の経歴も国家的奨学金制度の確立にこだわった理由ですが、いずれにせよ平等主義であったことは否定できないと思いますね。

與那覇 ロシア革命が1917年で、ソビエト連邦の発足は22年ですが、それ以降になると「同じ路線をめざすのか、否定するのか」で左と右がはっきり分かれてしまう。逆にいうとそれより前に社会的な問題意識に目覚めて、「正しい世の中とはなんだ?」と考えた世代の思想や人脈には、後から見たときの左も右も混じったまま、ごく自然に同居しているんですよね。池崎はその象徴かなという気がします。

池崎が赤木桁平のペンネームで売り出す頃の選挙として、著名なものに1915年の第12回衆議院選挙があります。本書でも描かれる通り、当時は第2次大隈重信内閣で、大隈の演説を吹き込んだレコードが人気を博すなど「日本初のポピュリズム選挙」と呼ばれることもあります。

今回拝読して初めて知ったのですが、この選挙に落選とはいえ馬場孤蝶と与謝野鉄幹が出ていて、池崎の師だった夏目漱石も応援に関わっている。「まずは文壇で名前を売り、人脈を作った後に政界へ」という池崎が狙ったコースは、必ずしも突飛なものではなかった。普通選挙法が通った後に菊池寛が無産政党から立候補した例(1928年、落選)は有名で、普選時代の「大衆社会化」の典型ともされますが、実はだいぶ前からそこに至る芽があった。それもまさに、メディア議員という切り口での「連続論」が開いてくれる視野だと感じました。

【「近代日本メディア議員列伝」シリーズ創刊記念対談】

①「政治のメディア化とは何か」

③「総力戦体制とメディアの受け手の責任」

【登壇者】

佐藤 卓己(サトウ タクミ)

1960年、広島県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。東京大学新聞研究所助手、同志社大学文学部助教授、国際日本文化研究センター助教授などを経て、現在は京都大学大学院教育学研究科教授。専攻はメディア史、大衆文化論。2020年にメディア史研究者として紫綬褒章を受章。著書に『大衆宣伝の神話』(ちくま学芸文庫)、『現代メディア史』(岩波テキストブックス)、『『キング』の時代』(岩波現代文庫、日本出版学会賞・サントリー学芸賞受賞)、『言論統制』(中公新書、吉田茂賞受賞)、『八月十五日の神話』(ちくま学芸文庫)、『輿論と世論』(新潮選書)、『ファシスト的公共性』(岩波書店、毎日出版文化賞受賞)、『負け組のメディア史』(岩波現代文庫)など多数。

與那覇 潤(ヨナハ ジュン)

1979年生。東京大学教養学部卒業、同大学院総合文化研究科博士課程をへて、2007年から15年まで地方公立大学准教授として教鞭をとる。博士(学術)。在職時の講義録に『中国化する日本』(文春文庫)、『日本人はなぜ存在するか』(集英社文庫)。その他の著作に『翻訳の政治学』(岩波書店)、『帝国の残影』(NTT出版)、『歴史なき時代に』(朝日新書)、『平成史』(文藝春秋)、『過剰可視化社会』(PHP新書)、『長い江戸時代のおわり』(池田信夫との共著、ビジネス社)、『危機のいま古典をよむ』(而立書房)、『ボードゲームで社会が変わる』(小野卓也との共著、河出書房新社)など著書多数。