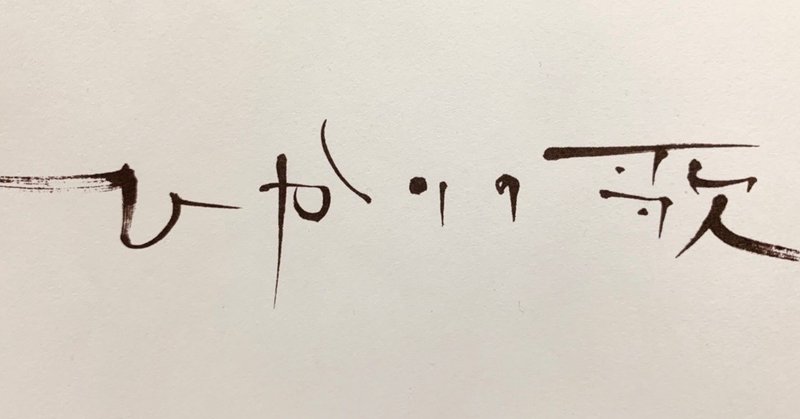

『ひかりの歌』のやさしさに包まれたなら

映画館を出ると、ふわふわしていた。

それはもう、ふわふわとしか言いようがないほどふわふわしていた。

何が、と聞かれれば、ぜんぶが、と答える。

ぜんぶとは呼んで字の如く、目の前に広がる景色全て。

日が沈みつつある町の喧騒、家路を急ぐ人たちが持つスーパーのビニール袋、行き交う足音、ロータリーから発車するバスのエンジン音、飲み会に向かうであろう若者のはしゃぎ声、煌々と灯る居酒屋チェーン店の看板。

五感を通して感じるもの全てが朧げになって、周りよりも10センチだけ浮いて歩いているような、そんな感覚に襲われる。

映画館のスクリーンが両の目の水晶体にべったりと張り付いてしばらく取れなかった。

でもそれはコンタクトレンズがゴロゴロする気持ち悪さとは違って、できることならそのままずっと張り付いて、自分の目で見ている現実を上書き保存してほしいと思えるような、そんな景色だった。

自分が生きている今と物語が一体化するときの快感を、どう形容すればいいのだろう。

油は水に溶けない。かき混ぜても時間が経つと二層に分かれてしまう。そんな風に、映画の世界と私が生きる世界は劇場の中だけでしか交わることが出来なくて、一歩外に出れば日常が「おかえり、どうだった?」と聞いて私は「ただいま、めっちゃよかったよ」と返しながら家路に着くのがいつものお決まりごと。明確に分断されている。

だからこそ劇場を出た後に、物語の続きを見ているように思えたこと、現実との境界が曖昧になってくれたことは喜びそのものだった。あの人たちが生きていた世界は紛れもなく自分も今生きている世界に違いないのだと嬉しくなった。

『ひかりの歌』が私にとって最高な映画だったのは、「娯楽」としての役割が当たり前だと思っていた映画の在り方に、新たな選択肢を提示してくれたからだ。

劇中に登場する人物は、誰一人として叫ばないし怒らない。瞬間的に感情が高ぶるシーンがない。それはつまり、物語にハリがなく冗長だという印象を与えるかもしれない。けれども目に見える感情などたかが知れている。本当はもっと奥底にある、言葉にならない気持ちを伝えられたらいいと誰もが願う。何も起きていない、喋っていない時にこそ、体の内側ではたくさんの感情が渦巻いて暴れている。だから劇中では、人と人が対峙しながらも無言のシーンが多かったりする。

歩く、走る、ご飯を食べる、キャッチボールをする、電車に乗る、仕事をする、コーヒーを飲む、見つめる。

ありとあらゆる行為に宿る、不器用ながらも誰かを「おもう」気持ちが光に包まれるように暖かい。私たちはそのひかりにいつの間にか救われて今日まで生きてきた。やさしいね。そんな一言で表せるほど、優しさは単純じゃなかった。

相手が目の前にいてもいなくても、言葉を交わさなくても、人は互いをおもい合う。目には見えないやさしさこそが、自分の、自分以上に誰かの力になってきたのだと、この映画は教えてくれる。

その在り方は「娯楽」ではなくまるで「伴走者」だ。

視覚障害のマラソンランナーのそばについて走り、走路や給水所の位置を知らせ、安全にゴールまで寄り添う導き手。同時に、ゴールの瞬間に共に喜びを分かち合える存在でもある。

『ひかりの歌』は、進む先が見えなくなったり、これから先に漠然とした不安を抱える私たちの日常を包み、肯定し、そっと背中を押す。もちろん私たちの日常に決められたゴールはない。だから寄り添ってくれるのは映画を見ている時間だけ。でも不思議と、エンドロールの後には自分の進む道が少しクリアになる。きっと大丈夫だと今を信じられる。力が湧いてくる。いつか来るゴールのとき、きっと私はこの映画を思い出す。

ずっと待ち望んでいた気がする。こんな作品を観たかったと。

映画はエンターテイメントであり楽しむもの。現実を忘れ日常を忘れ、自らを投影しながら物語に没入する。その中でいくつもの感情の煌めきと出会うことで泣いたり笑ったり喜んだりできる。希望を見出せる瞬間がある。それこそが大前提であると同時に不変の姿だと思っていた。

でもまだまだ、映画が示せる希望の形はあったのだ。

時々、どうして自分は映画を観るのだろうと問いかける時がある。そんなに毎週映画館に通ってどうするの。もっとやるべきことはあるんじゃないのと。でもハッキリと言える。

私が映画を観続けるのは『ひかりの歌』のような作品にたくさん出会うためだと。

一生かけてもこの世にある全ての映画を観ることは出来ない。だから選ぶ。探す。砂漠の中で一粒のダイヤを見つけるために、これからも私は映画館に通い続けるのだろう。

8月12日の東京最終日を以て、『ひかりの歌』は全国での上映をほぼ終了する。

これを書いている段階(8月4日)で決まっているのは北海道でと仙台での特別上映のみ。

上映が終了した作品は3〜4ヶ月後にはDVDになっていつでも自宅で鑑賞できるようになるのが常だが、『ひかりの歌』は円盤化も配信も考えていないそう。

このことを知った時、最初はショックを受けたけれど、

今はむしろそれでいい、それがいいと思っている。

伴走者はずっとそばにはいてくれない。走りながら、先が見えない時にだけ進むべき方向を示してくれる特別な存在だ。同様に、作品をずっと手元に置いておける状態は、伴走者とは呼べない。私が『ひかりの歌』を観たのは何かの縁で、今が然るべきタイミングだったからだろう。自分に起きる出来事は全て何かのお告げだと思っているからこそ、私がまた道に迷ったときにも、『ひかりの歌』はスクリーンで待っていてくれる気がするのだ。だから大丈夫、きっと。

いつかまた会えるその時まで。

さようなら、『ひかりの歌』

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?