父親が夜いるのも大事だけど、赤ちゃんの夜泣きが少ないに越したことはない。

ブロガーで作家の”はあちゅう”さんが先日noteで以下のような記事を書かれていました。

まだ0歳で「夜になると泣き止まなくなる息子」さん。

「22時半には帰る」と思っていたパートナー(しみけんさん)は24時になろうかというのに帰らず。

一人、泣き止まない赤ちゃんを抱え、「腕も肩も手首も腰も集中力も限界?__旦那と交代しないと精神的な死を迎えてしまう」…という状況。

世のお母さま方なら多くの共感を得る状況でしょうか。

実際、ツイートへの投稿への反応では、多くの共感のコメント。

「主夫な八百屋」と名乗りつつ、第1子の長女のころは、東京のサラリーマン生活で、酔って帰ってつわり中の女房に気持ち悪いと言わせたり、出産時に腰をさすれと言われたのに気づけば一人寝てしまったり、出産後は終電や午前様帰りでやっと寝かしつけた娘を帰宅時に起こしたり、いやはやほんとどうしようもない父親で(汗)。

そんな私にすれば、はあちゅうさんの話は改めて反省しきりなのです。

その一方で、単に「子どもが3歳になるまでは父親も夜は家にいるようにする。周りも夜誘わないようにする」だけで収めていい話じゃないなと思いまして。

事の起こりで言うと、はあちゅうさんの息子さんの「夜泣き」が状態化していなければかなり生活は楽なわけです。

上記のように、どうしようもないダンナ(私)はアテにならず、はじめての子育てに苦労し、かつ「夜泣き」がボディーブローのように効いていた我が女房がたどり着いた方法が以下です。

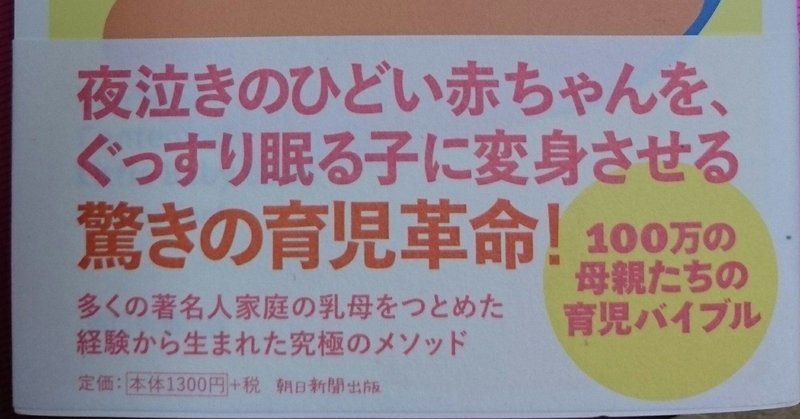

帯にあるのが「夜泣きのひどい赤ちゃんを、ぐっすり眠る子に変身させる驚きの育児革命」との文句!

でもこれ、一概に誇張ではありません。

第1子の長女は途中からだったので、完全にとはいきませんでしたが、ずい分夜泣きが減りました。第3子の次男は誕生後からかなり気を付けて生活リズムを作ったら、乳幼児期に夜22時に寝て朝5時までノンストップで寝るようになりました。(ごくたまにおむつ替えで起きる日があるくらい)

概要は上のリンク先を見てもらうといいのですが、せっかくなので、少し詳しく書いてみようかなと思います。

大きくいうと、

1.寝かしつけの環境を整える

2.1日の生活リズムを整える(成長に合わせ)

「1.寝かしつけの環境を整える」ですが、赤ちゃんに限らず子ども全般眠くなると機嫌が悪くなるものです。

「なんともけだるく意識がもうろうとして、でも寝るに寝れない気持ち悪い感じ」を経て寝るのですが、きっと繊細な赤ちゃんほど、最初のこの気持ち悪さを表現するのに大泣きしてなかなか寝付けないと。

で、どうするかというと、「真っ暗な部屋でおくるみでミノムシのように包んで寝かせる」んです。頭は出した状態で、肩周りから包んで足先もすっぽり。少々動いても身動き取れない感じに。

「真っ暗な部屋」で視界として気が散るものをなくす。そのために、窓を遮光カーテンでしっかり覆い、光がもれるのを防ぐ。(我が家の場合、赤ん坊の寝室用の部屋の窓をダンボールでふさいで暗室にしていました)

「ミノムシのように包む」のは、眠気による気持ち悪さで動き回って、寝つきが悪くなるのを防ぐためです。

最初慣れないと、5~10分泣いているかもしれませんが、そこはガマンです。「眠い気持ち悪さから、そのまま睡眠」を覚えるようになると、そのうち自然と一人で寝るようになります。

「真っ暗な部屋でミノムシのように包んで寝かす」。まずはお試しを。

「2.1日の生活リズムを整える」は、生活の中で、「食事の時間」「遊ぶ時間」「寝る時間」をある程度決めて、生活のリズムを作るのです。

赤ちゃんが泣くのは、「眠い」か「おなかがすいた」か「遊んでほしい」か「なんらか機嫌が悪い(おむつが汚れてるなど)」のどれかです。

で、夜泣くということは、「おなかがすいた」か「おむつが汚れている」可能性が高いです。あと「寝るに寝れない(なんとなく眠いけど、イマイチ寝付けない)」。興奮しすぎたり疲れすぎるとそういう傾向が。

昼間、寝るべき時間に寝て、飲めるだけしっかり飲んでお腹がいっぱいで、かついっぱい遊んでいると、結構夜寝てくれます。

そのために、生活リズムが必要なのです。ちゃんと寝てないと、飲むべき時に途中で眠くなって飲めず、一度寝たけど途中でお腹が減って起きるなんてことが起こります。昼間寝過ぎて、夜寝つけないもありますね。

0歳児は月齢(生後1か月・2ヶ月…)で言ったりしますが、1年での成長度合いはとてつもなく。だって、生まれて1年でつかまり立ちできるまでになるんですよ!!

よくネコだと、最初の一年で20歳くらいになる、といったりしますが、人間も最初の1年の成長度合いは急激なので、月齢ごとに1日に飲む母乳やミルクの量が変わりますし、運動量も変わります。結果、どれだけの時間寝るのが適正かも変わってくるのです。

だから、成長に合わせて、睡眠・食事・遊びの時間をどうとるかが大事になりますが、そこらへんの知恵は全然共有されてません。

上記の本には、成長時期ごとの生活リズムの変化を細かく書いてあるので、めちゃ参考になります。(細かすぎて合わせるのがムリ!、と思う場合は適当にどうぞ。1人1人成長が違いますし、あくまで参考に)

あと翻訳本だからか、原本の文章からしてそうなのか、ちょっととっつきにくいところがあります。そういう意味で、概要を押さえた上で読んだ方が理解しやすいかなと思います。

で、ある程度生活リズムができると、赤ちゃんが少々ぐずっても対応が簡単になります。

そろそろ食事の時間なら、「あっ、お腹減ってるんだな」って思いますし、寝る時間が近ければ、「あっ、眠いんだな」と思えます。

それ以外なら、まずは「おむつが汚れてるのかな?」ですし。おむつでなければ、「遊んでほしいのかな?」だったり、「(出かけたから)ちょっと疲れたかな?」とか、他の理由が浮かびやすくなるかと。

そして、リズムができてくると昼寝も夜寝もしっかり寝てくれるので、親に余裕ができます。

だまされたと思って、ぜひぜひお試しくださいな。

そうだ、「だっこ寝・添い乳」の弊害について。

「だっこしてあやしながら寝かしつける」と、布団に下ろすとギャン泣きされると、これも、上記の「真っ暗な部屋でしっかり包んで(自分で)寝る」習慣ができれば解決します。

そして、「添い乳」。一緒に添い寝しつつ、母乳を上げているうちに赤ちゃんが寝る、という究極の方法で、「女性は母乳が出ていいなぁ」と主夫は思ったこともありましたが、これ、「母乳を飲んでいる途中に寝てしまう」ため、お腹が減って起きる原因にもなっちゃうんです。

だから、「飲む時は飲む」。「寝るときは寝る」で集中させた方が後々ぜったい楽です。

夜泣きは「しょうがない」でなく、「そのうちなおる」でもなく、「なくせる」可能性が大きいです。

応援しています。主夫な八百屋より

参考図書:カリスマ・ナニーが教える赤ちゃんとおかあさんの快眠講座

【追伸】第2子・第3子に関しては主夫としてがっつり育児しましたが、上記の方法を見つけたのは完全に女房の功績です。偉そうに書いてますが(汗)。

#主夫 #子育て日記 #主夫な八百屋の子育て日記 #夜泣き #治せる #おすすめ本 #ダンナは夜は家にいた方がいい #育児 #応援

サポートしたいと思ってくれた方へ 八百屋ですので、来店いただけたり、宅配セット「店主の勝手にセレクトセット」を注文いただけるとうれしいです。