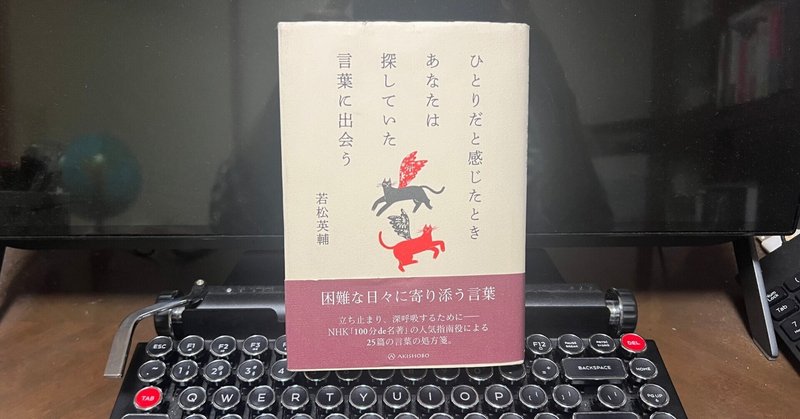

「ひとりだと感じたとき あなたは探していた言葉に出会う」若松英輔著

随筆家、批評家、詩人で、カソリック信者でもある若松さんの近著(亜紀書房刊)です。

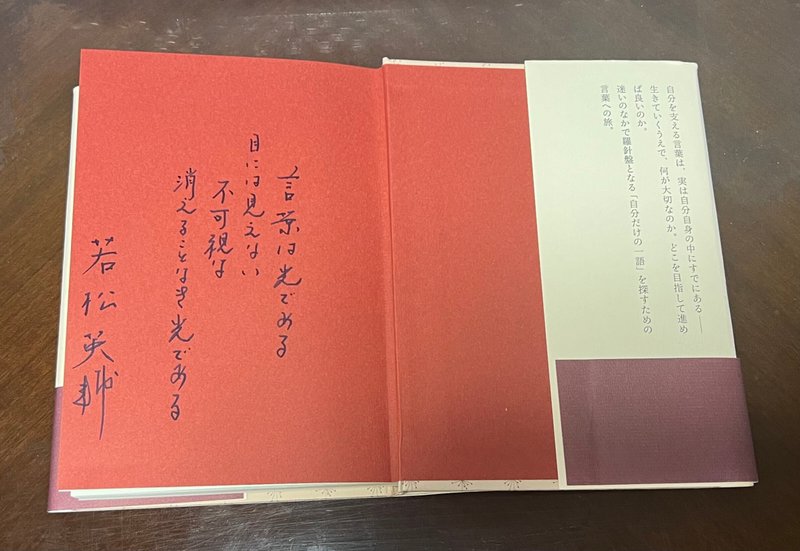

ことば、いのち、かなしみ(悲しみ、哀しみ、愛しみ、美しみ)、いのち、祈りなどをを巡り、いつも、ラジカルで、“言葉は光、目には見えない消えることのない光”との視座で書かれ、ハッとしつつ、目から鱗が落ちるような思いで読むのですが、この本も新たな癒しに浸されつつ読みました。

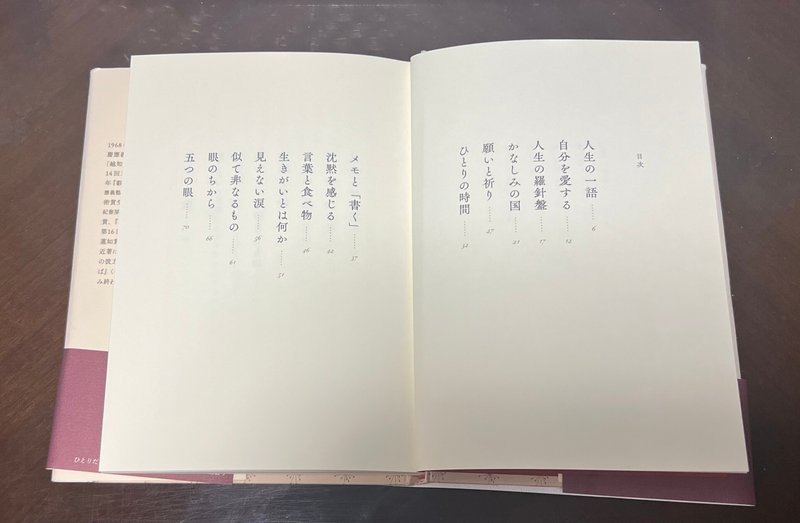

目次↓

かなしみが、何かを愛したところに生まれるものであるなら、生きるとは、かなしみを育むことである。人生が深まれば、かなしみも深まっていく。かなしみこそが人生のものさしであると石牟礼道子さんはあるところで書いている。そして、美しいものはすべて、どこかにかなしみを伴っているともいう。

愛は、好き嫌いを超えて働く。愛するためにその対象を好きになる必要はない。愛することは、好悪の感情を超えてそれを受け入れることだからである。

随筆家・イタリア文学者・翻訳家の須賀敦子の「人生には、肉体の季節、たましいの季節、そして精神、すなわち霊の季節がある」との言葉を引きつつ、詩人永瀬清子の詩にふれ、誰もが冬としか感じられないような時節は春の到来を告げ知らせており、人生の冬とは、約束された人生の序曲でもあると仰っています。

心の奥にある「たましい」は、喜びや慰めよりも、「かなしみ」という糧によってこそ豊かに育まれる。永瀬清子ならそういうだろう。

かなしみの国に雪が降り積む

かなしみを糧として生きよと雪が降り積む

失いつくしたものの上に雪が降り積む

かなしみにこもれと

地に強い草の葉の冬を越すごとく

冬を越せよと

その下からやがてよき春の立ちあがれと雪が降り積む

無限にふかい空からしずかにしずかに

非情のやさしさをもって雪が降り積む

かなしみの国に雪が降り積む

(『永瀬清子詩集』思潮社)

祈るとは、願いを鎮め、彼方からの声に耳をかたむけること、無音の言葉を聞くことなのではないだろうか。それは、心に静寂の時空を招き入れることのようにも感じられる。

無教会主義の内村鑑三の影響を受けたクリスチャン詩人で29歳で亡くなった八木重吉の詩の一つについて、

つまらないから

あかるい陽のなかにたってなみだを

ながしていた

これで全文なのだが、詩というよりも、斬新な現代短歌のようにも感じられる。この作品を目にしたとき、これこそが祈りの光景だと思った。

「思い」を「おもい」と書かれ、

「おもい」とひらがなで書いたのは、書くという行為が、単に思考されたことの表現には終わらないからだ。「おもい」という漢字は、優に十種を超える。思い、恋い、顧い、惟い、念い、すべて「おもい」と読む。(中略)そこには思いをはるかに超えた「おもい」のちからが渦巻いている。

と「おもい」の深さについて仰っています。

修行者に考え合わせ、

俗世で生きる者には荒行は必要ない。しかし、言葉を刻む習慣は手放さない方がよい。誰も助けてくれない、そう感じるようなときも、胸に刻まれた言葉が私たちを導いてくれることは少なくないのである。

人間のその一番深い奥の方にある気持ちの動きは、ほんとうは言葉では表せない。

人は、神仏に言葉を受けとめられることによって、どうにか生きているのではないだろうか。私はここに入信を超えた宗教と人間の関係を見るおもいがする。神がいるとすれば、ふと呼びかけた人間の声を聞き逃すことはけっしてないように感じられるからである。

「生きる」ことの意味が変われば、「生きがい」も姿を変じる。

(中略)人間が最も生きがいを感じるのは、自分がしたいと思うことと義務とが一致したときだと思われる。

(中略)生きがいに生かされる、矛盾しているように感じるかもしれないが、これほど大きな希望はないかもしれない。苦しみながらでも生きている。この現実が、生きがいが存在することを確かに告げ知らせているからである。

人は、悲しいときにだけでなく、心の底から喜びを感じるときにも泣く。さらにいえば、悲しみの底にいながら幸せをかみしめることもある。

詩、言葉、そして自分への「手紙」ということ。

詩を書こうなどと思わなくてよい。祈りをそのまま言葉にする。切なるものを求める姿をそのまま素直に言葉にする。そこに生まれ出るものは世に二つとない自分への「手紙」となり、その言葉は、自ずと詩になっているのである。

貴い営みとしての死。

人はいつか死ぬ。むしろ、必ず死を迎える。さらにいえば、日々、私たちは止まることなく、死に向かって歩みを進めているとすらいえる。だが、死は、不可避な出来事であるだけでなく、ある意味では人生におけるもっとも貴い営みなのかもしれない。

詩を書くこと。

詩を愛読はしているが、書くとなるとむずかしい、そう感じる人も多いかもしれない。けっしてそんなことはない。大切なのは、語れることを 文字にするのではなく、言えないことを感じながら言葉をつむぐことだ。それがほとんど唯一の詩のおきてだといってもよい。

人の尊く、厳粛な姿。

曹洞宗の禅僧・沢木興道の『沢木興道聞き書き』(講談社学術文庫)から。

どんな人間でも、一ばん尊いのは、その人が真剣になったときの姿である。どんな人間であろうと、ギリギリの真剣な姿には、一指も触れることのできない厳粛なものがある。

ある宗教関係者の講演を若松さんが聞かれ、思い起こされたという「新約聖書」の言葉。

キリスト教の「新約聖書」の「マタイによる福音書」には、「善い木は善い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ」ということばがある。ここでの「木」は「宗教」を意味し、「実」は、それを信じる者を指していると読むこともできる。

本居宣長の「姿ハ似セガタク、意ハ似セ易シ」の言葉から。

言葉は真似できる。しかし、響きを真似することはできない。祈りの言葉を口にするのは容易である。だが、言葉を真実の祈りと化すのに人は生涯を賭さねばならないのかもしれないのである。

亡き両親から受け継いだ“人の良さ”が災いしてか、思いがけない人権侵害、ハラスメントを受け、メンタル不調の身には、若松さんの言葉は“福音”であり、帯とご署名のお言葉のとおり「人は、言葉というよりも、言葉に宿る無音の響きによって、遠くにいる人とつながっている、と実感することすらある」「困難な日々に寄り添う言葉」--目には見えない、消えることのない“光りの言葉”をいただいた思いでありました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?