支援を押し付けない、対話するソーシャルワークとは | DoingからBeingへ | Vol.4

自主ゼミ企画「DoingからBeingへ~福祉社会学者とともに、SOCIAL WORKERS LABを探究する~」は、さまざまな領域で活躍するソーシャルワーカーを招いて、その仕事や生き方について学び、参加者と対話を重ねるオンラインゼミです。2020年秋の開講後、全国の学生・社会人にクチコミで広まった人気ゼミのエッセンスを紹介します。

第4回のゲストは生活困窮者の自立支援に従事しながら、法政大学で福祉の講義を行う山岸倫子さん。福祉社会学者の竹端寛とSWLABディレクターの今津新之助が、山岸さんの活動について話を伺います。

山岸 倫子(やまぎし りんこ)

法政大学非常勤講師

北海道生まれ。東京都立大学社会科学研究科社会福祉学修士課程修了。ソーシャルワーカー、社会福祉士、法政大学非常勤講師。社会福祉協議会で地域活動支援センター指導員補助。生活保護の面接相談員を経験した後、東京都内の社会福祉法人に勤務。主に生活困窮者の自立支援に従事。共著に『ソーシャルワーカーになりたい~自己との対話を通した支援の解体新書』。

『ソーシャルワーカーになりたい』を書いた理由

竹端先生:山岸さんは生活保護や困窮者支援の現場で仕事をしながら、大学の講師として教壇に立ち、本の執筆もされていますね。

山岸さん:あっ!本!!持ってくるの忘れました!自宅に戻る時間が無くて、いま貸会議室から話しているので用意できてなくてすみません!

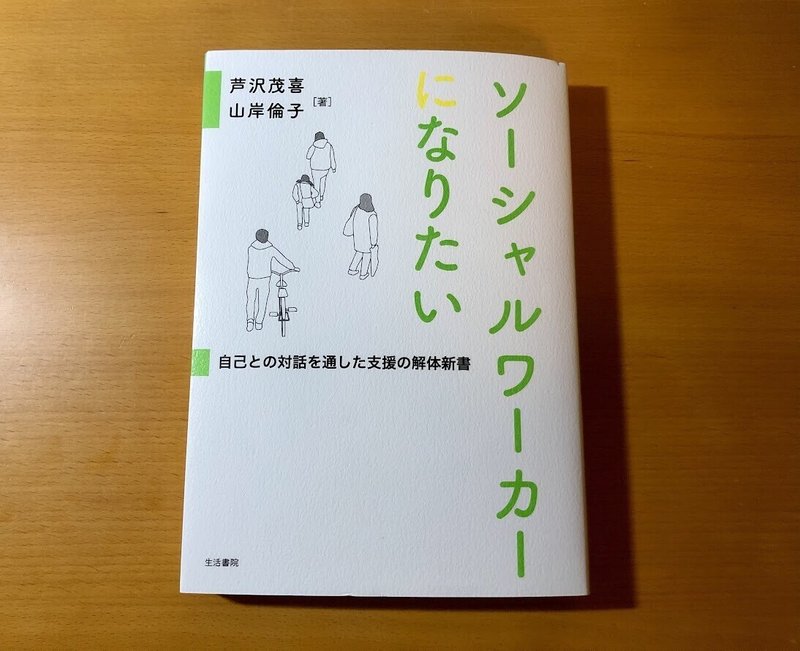

今津さん:ぼくが持ってきたので大丈夫です(笑) 山岸さんの『ソーシャルワーカーになりたい~自己との対話を通した支援の解体新書~』(生活書院)を読ませてもらいました。この本を書いた経緯について聞いてみたいです。

山岸:ソーシャルワークがどんな仕事なのか。正直、わかりにくいと思いませんか?自分の親からも「いったい何の仕事をしているの?」と言われます。私のソーシャルワークの現場はゴミ屋敷やネコ屋敷の訪問、アルコール依存症のひとの対応、家庭内暴力(DV)から逃げてきたお母さんと子どもの相談支援などです。現場で働きながら大学で教えている私だからこそ、ソーシャルワークについて突き詰めて考えたいと思って書きました。

竹端:山岸さんにとって、ソーシャルワークとはどういうものでしょうか?

山岸:いきなり難しいことを聞きますね…。私は「寄り添う人」 「出会う人」だと考えています。そして「人とキチンと出会う人」がソーシャルワーカーです。

竹端:「人とキチンと出会う人」がソーシャルワーカー。その心は?

山岸:「人とキチンと出会う人」って、実はとても少ないと思っています。社会的弱者といわれるひとが孤立しやすいのは、友達や家族以外に人との出会いや関わり少ないからです。2020年11月に「渋谷ホームレス女性殺害事件」が起きたことは覚えていますか?

竹端:ホームレス状態にあった60代の女性が、バス停のベンチにいたところを近隣住民の男性に撲殺された事件ですね。

山岸:被害者の女性はスーパーの試食販売の仕事に従事していて、ほそぼそと生活をしてきた人です。しかし、コロナの影響で仕事と収入を失って、所持金8円で野宿をしていたところを46歳の男性に殺されてしまった。

社会的弱者に貼られたラベルは何を語るか

山岸:私は生活に困窮した人と出会い、その人の生活に関わる仕事をしてきました。殺された女性にも生きてきた軌跡や生き様があります。ホームレスというラベルを張り付けてしまうと、その人が見えなくなります。そのことは福祉の対象になるすべての人に通じることです。

竹端:山岸さんはラベルを貼らないで関わっているのですか?

山岸:ラベルを貼ることもありますが、ラベルに対して「だからなんなの?」と思っています。

竹端:ラベルには偏見やスティグマ(社会から望ましくないみなされるラベル・烙印)がついて回ります。例えば、アルコール依存というラベルは「お酒を我慢のできない、ろくでもない人」というイメージを想起させるでしょう。そういったラベルにひっぱられないよう、山岸さんはどんな勉強や知識を身につけてきましたか?

山岸:私がアルコール依存について肌感覚でわかるようになってきたのは現場に入ってからです。見るからにアルコール依存症だなと思う人も、アルコール依存のことも含めて闘いながら生きてきた軌跡があります。キチンと出会って関わると「この人って、こういう人なんだ!」とわかる瞬間があるので、それがこの仕事の面白さであり醍醐味だと思っています。

それに、アルコール依存だけが特別な症状ではなくて、程度の違いはありますが、ストレスと連動した行動は誰もが体験していることですよね。私だってストレスがたまると暴食するし、部屋も汚くなります。

自分の中の清貧幻想をぶっ壊す

竹端:人とキチンと出会うことがソーシャルワークだとおっしゃっていましたが、山岸さんは出会いを面白いと感じていますか?

山岸:不謹慎かもしれないけど、面白いと思っています。福祉の現場に関わり始めて、生活保護の面接相談員としてホームレス状態の人の担当になって、自分の中の清貧幻想はぶっ壊されました。

言い方は難しいのですが…「お金がないだけ」なんです。お金がないのは大変なことなんですが、それまでに生きる闘いを詰んできている人たちなので、50代や60代の人は海千山千という感じです。生きる強さを見せつけられると憧れのような気持ちが湧きます。

竹端:その清貧幻想は、現場で働く中でどう変わりましたか?

山岸:純粋に「相手のことを知りたい」と思うようになって変わりました。支援する・されるの関係ではなくて「どういう風に世界がみえているのか」「どんなことが好きなのか」「どうして今の状態になっているのか」知りたいなと。

竹端:「知りたい」でいいんですか?助ける仕事じゃないんですか?

山岸:助けようと思っても、助けられないことの方が多いですから。引っ張り上げるような支援って、対象者が支援者に合わせてくれていることが多いので、どこかで無理が生じます。

竹端:上から目線の恩着せがましい支援の在り方をパターナリズム(父権主義)とも言いますね。支援者が対象者に合わせるのではなく、対象者が支援者にあわせるって本末転倒では?

山岸:対象者と支援者の間には絶対的な権力の差があるので「嫌です」と言えなくさせる何かがあると思っています。そのことは支援者の側が意識しなければいけません。

例えば、家庭内暴力(DV)から逃げてきたばかりの女性に「離婚した方がいい」と助言するのはセオリー通りの対応です。けど、逃げ出したばかりの本人からすれば「(まだそこまで考えられない…)」という段階でしょう。権力を帯びた支援者に対して「わかりました」と言わされても、心の底のひっかかりは傷になり、その傷が消化できないものになると連絡をしなくなり、支援者の前から突然消えてしまうことがあります。

周囲の顔色をうかがう子どもだった私

竹端:「わかりました」が本心からなのか、言わされているのかはどうやって見極めるのでしょうか?

山岸:相手の表情や声色をみています。私は子どもの時から大人や周囲の顔色をうかがう子どもだったし、中学校時代に空気を読まないといけない状況にあったので、そういった力が研ぎ澄まされているのかもしれません。

あとは、相手の立場になって考えてみること。暴力から必死に逃げてきたばかりのひとが「いますぐ離婚しなさい」といわれても「わかりました」とはなりませんよね。

竹端:「離婚しなさい」「働きなさい」のように「~しなさい」と指導するのが自分の仕事だと思いこんでいる支援者もいますが、それはソーシャルワークと言えるのでしょうか?

山岸:自らをソーシャルワーカーだと名乗っていたとしても、私はそうは思いません。「~しなさい」タイプの支援者は、心の底では「出会いたくない」「出会う必要は無い」と頑なに思っているのではないでしょうか。人と出会うことで自分が揺らぐことを避けたいのか、自分を正当化したいのかもしれません。

竹端:その話、もう少し聞かせてください。「揺らぐことを避けたい」っていうのは対象者のことが怖いからですか?対象者に出会うことで自分が揺らぐことが怖いのでしょうか?

山岸:怒鳴られることも多い仕事なので、相手の態度や反応が怖いのもあるはずです。それよりも、自分が信じてきたものが揺らぐことが怖いから出会いたくないんだと思います。支援者って真面目に努力してきたタイプが多いし…。

支援者は「自分の価値観が揺らぐこと」を怖れる

竹端:自分の信じてきたもの…。例えば「社会のルールに従う」とか、「禁止薬物は使わない」とか、「結婚したら1人のひとを愛し続ける」とか。社会の中で正しいと言われる規範。その規範を従順にまもってきたひとが、そうではない人に出会うことで価値観が揺らぐのが怖いということでしょうか?

山岸:私は子育て世帯のお母さんからの相談が苦手です。苦手だけど一番得意でもあります。私も子供を育てる母親なので、私なりの子どもとの向き合い方がありますが、それとは全く違うやり方をみると揺らぎが生じます。その揺らぎによる葛藤は対象者には関係のないことなので、私が葛藤していることを伏せるのに疲れるから苦手なんです。

竹端:ぼくも大学教員として反省する部分でもあるのですが、学生指導がうまくいかないときや自分の価値観が揺らぐときに「君が悪いんだ!」と言いたくなってしまう。そういうことですか?

山岸:そうですね。支援者側の価値観は守られると気分的には楽になるし、支援者としてのアイデンティティは揺らがずに済みます。

竹端:うちの3歳の娘に「ちゃんとしなさい!」と言ってしまうのも、そういうことかなぁ…。

山岸:ふふふ。笑 支援する・されるの権力関係がある場合には、そのことを戒めてくれる人と出会うのがむずかしくて、唯一戒めてくれるのは怒ってくる対象者の存在です。怒られて初めて「あそこの対応で失敗したな」とか「あの人への関わり方は適切ではなかった」と振り返ることができます。そこで気がつけるといいんですけど。

どうすればゴミ屋敷の住人と対話ができるか

竹端:ぼくは介護支援専門員(ケアマネジャー)に向けた研修の講師をすることがあります。現場で経験を積んできたケアマネさん達に「困難事例について教えてください」と質問すると、ゴミ屋敷の話は必ず出てきます。山岸さんはゴミ屋敷やネコ屋敷の住人とどのように出会い、関わっているのですか?

山岸:そうですね…。ゴミ屋敷の場合は、本人や家族ではなく近隣住民からの連絡で「なんとかしてほしい」と行政に繋がることが多いです。異臭がしたり、虫が湧いたりして近隣住民は迷惑かもしれませんが、ゴミ屋敷のなかにも生活があるので、それを大事にしないと心理的な不法侵入になってしまいます。心の不法侵入をして相手の尊厳を傷つけると、対話をしてもらえなくなります。

竹端:心理的な不法侵入について、詳しく聞かせてください。

山岸:私が行ったゴミ屋敷の住人のAさんはフィギュアを集めています。腰の高さまでゴミが積もった家の中で、集めたフィギュアはゴキブリの糞やヘドロにまみれていますが、Aさんにとっては宝物のようです。私には汚いゴミに見えても、フィギュアに囲まれた生活はAさんの心の支えだったりするわけです。「汚いから捨てましょう!」は、心の中に土足で入り込んでいるのと同じことです。

最初に訪問した時は家に入らせてくれなかったので「あなたの大事にしているものを壊さないし捨てません」と手紙を渡して、やっと家に上がれるようになりました。ひっぱっても動くわけではないので、会話を続けながら本人の変化を待ちます。

竹端:不法侵入や強権発動ではないやり方で、その人と出会うのですね。

自分のものさしを横におけば、相手と出会える

山岸:若い頃は自分の生き方・考え方に自信がもてなくて、自分が自信を持つために他者を必要とする時期もありました。いまは、自分の世界は自分の世界としてあって、他人には他人の世界があるとわかってきて、その部分は揺らがなくなりました。自分の価値観やものさしを大事にすることと、それをいったん横におくことは両立します。

竹端:人とキチンと出会うことで、山岸さんはソーシャルワーカーとして何をなしえていますか?

山岸:「私はなにもしていないんじゃないか」と思うことがあるくらい、関わった人みんなに強さがあると思います。私がなにかを変えたとか、なしえたとか、そういうのはありません。止まっていた時計を動かしたり、どうしても解けなかったものを解くことに、ちょっとだけ関与しているかなと思います。その人自身の幸福やウェルビーイングにむかって、ちょっとだけ後押しするのが私のソーシャルワークです。

* * *

山岸さんの著書

* * *

【自主ゼミ2020】「DoingからBeingへ~福祉社会学者とともに、SWLABを探究する~」とは

SWLAB自主ゼミ企画「Doing から Being へ ー 福祉社会学者とともに、SOCIAL WORKERS LABを探究する ー」では、正解なき時代を生きる私たちが他者や世界と向き合っていくために、ソーシャルワーカーとしての生き方・働き方、魅力や可能性をともに探索していく場にできればと思っています。

ホスト役は、SWLABディレクターである今津新之助と、福祉社会学者である竹端寛。ゲストは福祉・医療分野を問わず、さまざまな分野・領域からのゲストをお招きします。

狭義のソーシャルワーカーの枠をはみ出したゲストの方々、そして参加者の皆さんと対話・共話を重ねることで、ソーシャルワーカーとは何かを問い直し、深めていく時間にできればと思います。20年10月から21年3月までの半年間、全10回開催のゼミナールです。

* * *

SOCIAL WORKERS LABで知る・学ぶ・考える

私たちSOCIAL WORKERS LABは、ソーシャルワーカーを医療・福祉の世界から、生活にもっと身近なものにひらいていこうと2019年に活動をスタートしました。

正解がない今という時代。私たちはいかに生き、いかに働き、いかに他者や世界と関わっていくのか。同じ時代にいきる者として、その問いを探究し、ともに歩んでいければと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?