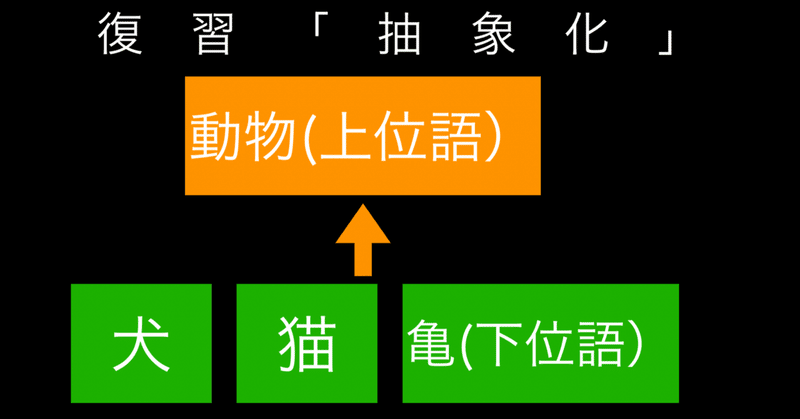

抽象度の高さを捉え直す

“「犬」や「猫」、「馬」…その共通点は「動物」であることだ。“

この思考過程を「抽象化」という。中学生が国語科で学習する知識である。

この位置関係から考えると「動物」が上位語であり抽象概念である。逆に「犬」は動物の具体と捉えていることがわかる。

しかし、「犬」は本当に具体と言えるのだろうか。当たり前のことだが、犬にもたくさんの種類がある。柴犬もいれば、シェルティドッグもいる。これらの細かい犬種から見ると、「犬」が抽象概念であることがわかる。

つまり、「具体と抽象」は、相対的な見方だと言えるだろう。

こうした「具体と抽象のもつ相対性」の視点に立つと、仕事や教科指導、生徒指導に至るまで様々な見方が変わってくる。

少しずつ具体的な話をしよう。A先生とB先生は同じ学年に所属する教員である。A先生は学年主任だ。

ある日、A先生は「生徒Cには●●のような関わり方をしていきましょう」とB先生に伝える。B先生はその方針を理解し、指導にあたっている。

しかし、それから少しして、A先生が打ち合わせで「今日は生徒Cには◎◎のような関わり方をしていきませんか」と全体に提案する。ここで、B先生は困惑する。「A先生はこの前は●●と言っていたのに、今日は◎◎と言い始めた…どうすれば」といった調子だ。要するに、「一貫性がなくて困る」という類の困惑である。

若いうちはこうした困惑は少なくない。

しかし、実際に「A先生」の視点からしたら、指導の手立て●●も◎◎も、どちらも一貫した指導なのだ。

例えば、●●には「積極的に話しかけてみよう」という手立てが入り、◎◎には「見守る姿勢でいよう」という手立てが入るとしたら、どうだろう。確かに、指導には一貫性がないようにも見える。

しかし、A先生には一貫した指導方針がある。「生徒Cには、状況に応じた適度な距離感を学ばせよう」とか「大人の手が必要なければ積極的に見守る姿勢をとろう」といった大きな方針をもつ場合、それら●●も◎◎もその方針を体現するための手立ての一つにしか過ぎなくなる。

具体と抽象の視点をより深く広く持てる人間とそうでない人間とでは、見えている世界も成し遂げられる仕事も違ってくる。

だとしたら、若手教員にはスキルや手立てを教えることも大切だが、それ以上に見方や考え方を身につけさせる、もっと言えば考えさせることこそが上司として大切なのだろう。

私自身も、具体と抽象の視点をこれからも点検し続けたいものです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?