音楽というアート|坂本龍一氏のトリビュート展

東京・新宿のICCでは、昨年の3月に亡くなった坂本龍一氏のトリビュート展が開かれています。いちミュージシャンとしての活動域を超えた氏の作品を観てみれば、音楽の本質を探ろうとする、本来のアーティストとしての態度に気付くと思うのです。

坂本龍一氏はミュージシャンとして知られている。代表曲である「Merry Christmas Mr.Lawrence(戦場のメリークリスマス)」(1983)や「energy flow」(1999)のピアノの旋律を聴いたことがない人は少ないだろう。実際、東京藝術大学で作曲を学び、大学院で修めた氏はいわゆる正統な音楽家である。一方でその活躍は音楽の枠に収まっていない。映画『戦場のメリークリスマス』、『ラストエンペラー』(1987)への俳優としての出演は傍に置いたとしても、レコードレーベルを立ち上げ、出版社を興せば自ら編集長をつとめ、近年はアクティビストとしての影響力を発揮した。一貫して表現者なのである。だから、これまで多くのアーティストと交流を持ち、共に作品を作ることにも積極的だった。今、改めてその一部に触れることができる。

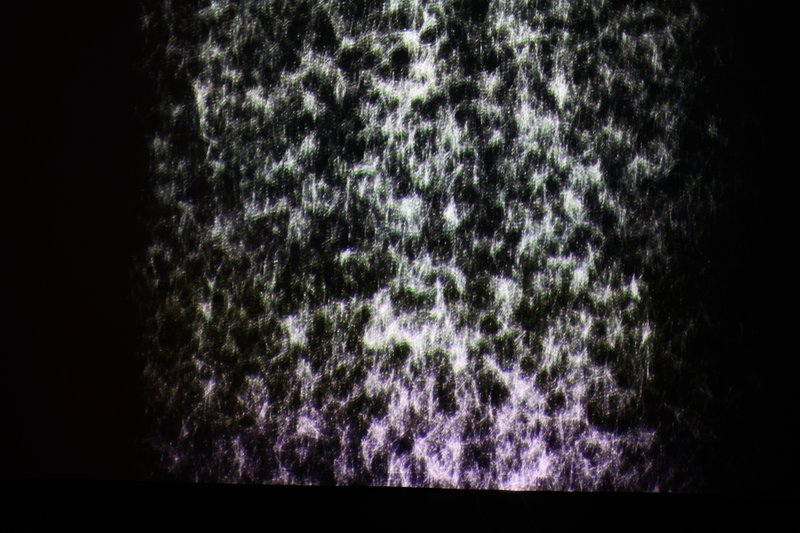

東京・新宿のICC(NTTインターコミュニケーション・センター)では、坂本龍一氏のトリビュート展が開かれている。場所柄、展示されている作品はメディアアートに分類されるものが多い。キュレーターの一人であるRhizomatiks・真鍋大度氏をはじめ、Dumb Typeや、アルヴァ・ノト(Alva Noto)ことカールステン・ニコライ(Carsten Nicolai)氏らとコラボレーションを観ることができる。氏はどの作品にも音を軸として関わってきた。ただ、必ずしも音楽とは限らない。例えば、真鍋氏との「センシング・ストリームズ 2023-不可視,不可聴」(2014/23)では、私たちが普段感じることのできない、身の回りの電磁波の流れをビジュアルと共に音で表現されているけれど、それはノイズにしか聞こえない。一切のメロディも、リズムも、ハーモニーも感じることができないのだ。

自身を「もの派」に例える坂本龍一氏は、時に楽器や楽典という人工物から離れて、自然物が発する音を作品に取り込む。2017年にアルバム『async』を作る頃には、雨などの身近なものの音を録り続けていたというし、晩年を過ごしたニューヨークの家の庭には朽ちていくピアノが置かれていた。まるで自然のもののように馴染む人工的な電磁波を可聴化させようとする試みは、この裏返しと捉えることもできるだろう。だからなのか、「もの派」の本流、李禹煥(Lee Ufan)氏とも親交が深かったようだ。展示会場には、最後のアルバム『12』のジャケットに使われたドローイングと、ペアになる様にもう一枚、個人的に贈られた作品「祈り」(2022)が飾られている。

「このdrawingは時計まわりと反対に描いたものです」、「従って見る時も左回りに目を回しながら見ます」。李氏が坂本龍一氏の回復を祈って描いた作品は、始まりと終わりが区別できない円を成している。なるほど、それは自然を表している様にも感じられる。地球上では水も、生態系も、すべてが循環している。この過程で発生する音を本質的な音と捉えれば、無期限に鳴り続けるといえるだろう。一方で、人工的な音はそうもいかない。隣に展示されたDumb Typeの「Playback 2022」(2022/23)では、円形のアナログレコードに坂本氏の集めた世界各地の音が収められているけれど、ぐるぐると回って針が外周から内周まで走り終えた後には、再び先頭まで戻してあげる必要がある。その間おそらく30分足らず。どんな音楽も有期的なのだ。円盤を地球に擬えて、B面に描かれた世界地図がこの対比を際立たせるだろう。

毛利悠子氏が今回のために再構成した「そよぎ またはエコー」(2017/23)は、自動演奏ピアノの上に垂れ下がる幅広な紙テープがオルゴールの紙ストリップを想わせる。それは端と端が結ばれ、循環しているから、記録された坂本龍一氏の演奏がいつまでも続く様に表現されている。そう、誰もがずっと聴いていたいと思っている。しかしこれはただの繰り返しでしかない。言うまでもなく、自然とは変化を伴うものだ。この作品ではピアノに結ばれたチャイムが非同期に発する金属音がせめてもの自然を演出する。だとしたら、私たちは自然に勝る音を生み出すことはできないのだろうか。私たちが長年に亘って学問体系にまで整備してきた音楽とは何なのだろうか。この大いなる問いを、誰よりもこれを追求していたのが坂本龍一氏だったのかも知れない。

坂本龍一氏はasyncの頃に「S(サウンド)」と「N(ノイズ)」と「M(ミュージック)」という視点で語っている。書籍『坂本龍一のメディア・パフォーマンス』(フィルムアート社、2023)から、松井茂氏による当時のインタビューを引いてみれば、「音を収集し、S(サウンド)やN(ノイズ)──かつて両者は対立項だったけど、いまは一緒になっちゃったと言ってもよいと思いますが──を聴いていると、Mが、ミュージックが足りないということに気がついたのです」と述べてる。そして、「Mっていうのは、僕自身にも定義があるわけじゃないんです。ただ、Mまでいかないと、ただの知的操作で終わっちゃう気がする」と。

すなわち、私たちが自然や日常の中で常に耳にしているサウンドやノイズは、誰もが当たり前のものとして聞き流してしまっている。これを心に響くように加工したものがミュージック(=音楽)だとすれば、なるほど分かりやすい。人の一生は短い中で、まさか無期限に演奏を聴き続けることはできないし、西洋の理論に従えば、音楽はメロディとリズムとハーモニーで構成されている必要がある。しかし一方で、必ずしもこれに制限される理由もない。例えば、世界中の多くの土着音楽は12音階以外で作られている。だから「もの」に立ち返り、人間の演技や言葉を参照しながらも、普遍的な音楽を探していたのが坂本龍一氏だったのだと気付くのだ。残念ながら解は示されていない。一方でこのプロセス自体をアートと呼ぶことができるのではないだろうか。ひたむきに真理を探求し、その時々の断面を様々な作品として表現してきた坂本龍一氏。この生き方こそが本来のアーティストだと思うのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?