幸せなアイドル ~阿部菜々実の214日~

3歳から始まった芸能人生。

20歳で下した決断は、積み上げてきたキャリアに

一旦ピリオドを打つことだった。

ステージで歌って踊ることが生き甲斐と語る彼女が

なぜこの選択をするまでに至ったのか。

迷いながら、戸惑いながら、葛藤しながら、

新たな可能性を示したあの214日を振り返る。

プロローグ

空気に冬の気配が混じり始めていた。

2022年10月30日、ハロウィンの祝祭的な高揚感に溢れている大阪。私が道頓堀近くのドン・キホーテで仮装グッズを購入したのは、賑やかな街で騒ぐためではなく、別の理由があった。

1st ALBUM Release Tour「ユメノカケラ」。全曲の作詞・作曲を阿部菜々実自身が手掛けた1stフルアルバムを引っ提げ、全国6都市を巡るリリースツアーが、この日大阪で幕を開けようとしていた。

6月から始動したソロ活動では、仙台や東京の会場でイベントが開かれることがほとんどで、全国のファンにとっては待望のツアーになった。それでも私は、近所のテニスコートに行くような感覚で会場に向かっていた。ライブでは最高のパフォーマンスを堪能し、特典会に参加。終演後には同志たちと夜の街に繰り出す。そんな“いつも通りの日常”がずっと続くと思っていたからだ。そして、阿部の魅力がこのツアーを起点により広がっていく。そんな輝かしい未来をファンたちは想像していたはずだ。私もその一人だった。

ついに、ツアーがスタートした。会場の「OSAKA MUSE」は、縦長なつくりのライブハウスだったが、ステージは高く見えた。阿部が歌い踊れば、近所のテニスコートもウィンブルドンのセンターコートのように不思議と思えてくる。しかもこの日の阿部の歌声は、一つひとつの所作には、いつも以上の感情が込められているように感じられた。それは成長の証なのか、それともツアー初日特有の気持ちの高ぶりによるものなのか。この推測はどちらも外れていた。阿部はある決意をもって、このステージに立っていたのだ。

冒険の夜明けにふさわしい、圧巻のパフォーマンスだった。どうやらツアーでは、アンコールの演出があるらしい。興奮冷めやらぬ会場でファンが手拍子を重ねていく。響きわたる熱い音に応え、ステージに再登場した阿部。やけに神妙な面持ちだった。悪い予感がした。

「一度足を止めて、自分と向き合いたいと思った」

年内での活動休止と事務所退所。使い古された言葉ではなく、自らの考えを形にして、その想いは伝えられた。青天の霹靂──。誰もが言葉を失っていた。迷いが一切感じられない表情と将来的な復活を示唆してくれたことだけが救いだった。終演後の会場は、まるでファンの気持ちを代弁しているかのように静まりかえっていた。驚きと悲しみが入り交じったような雰囲気で、なぜかBGMも流れず、ただしんみりとした時間が特典会になっても続いていた。

誰もが驚く発表のあとだ。とにかく訊きたいことがたくさんあった。ただ、私にとって特典会とは、いわば壮大なアイスブレイクだった。真面目な話はなるべくせずに、ひたすらふざけ倒す。逆にオンライントークのような長尺の会話ができる機会では、真剣な話をする。このバランスを保つことを何より重視していた。

この日はハロウィン前日だった。当然、アホのような仮装をする予定だった。想定していなかった雰囲気での仮装は、渋谷に馴染んでいない予備校生のように浮いていたが、普段の足取りでチェキ撮影へ向かう。あまり笑いが起きなかったのは、会場の静けさのせいではなかった。

帰りの新幹線。流れる景色をひたすら眺めていた。週明けに襲い掛かってくる仕事の山や、私の悲願だったオリックス・バファローズの日本一などは、もはやどうでもよかった。くだらねぇあいつが今日もふざけてる、そして大好きなあの子が笑っている。そんな “いつもの風景”が、もうすぐ見られなくなるらしい……。

タイムリミットを迎えてしまう前に、どうしてもやらなければならないことがあった。生涯アイドルを掲げていた阿部が、なぜ活動休止という選択を取ったのか。これまでの歳月をもう一度振り返り、思い巡らす。そして、訊きたいことは後悔のないように尋ねる。それが自分にとっても、一つの区切りになると思った。

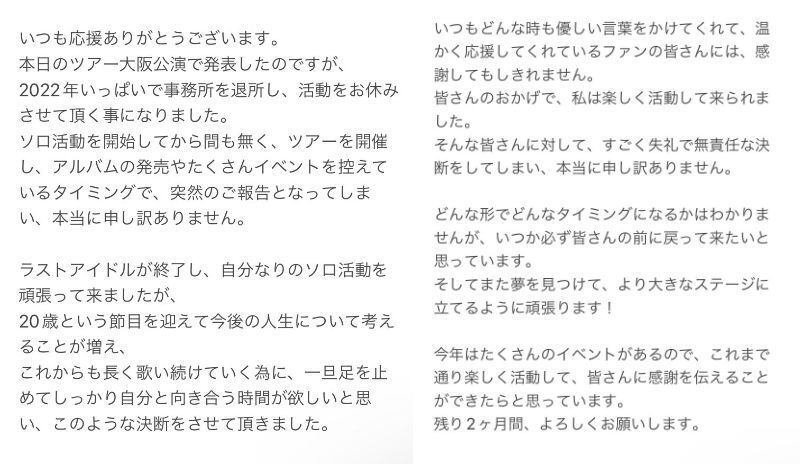

阿部の公式Twitterをはじめ、

さまざまなSNSでも告知が行われた

第1章 リスタートと違和感

「あの切り取られ方だと、もう売れなくていい、諦めましたみたいな捉え方をされるなと思って……」

『ラストアイドル』の活動終了が迫っていた2022年の春、Webメディアを中心にさまざまなインタビュー記事が掲載された。阿部のコメントは、グループのセンターとして、そして一人のアイドルとして、当時の心境を答えていく内容がほとんどだった。その発言の中でファンの心をざわつかせたのが「有名になりたいとか、売れたいという気持ちはもうなくなった」という旨の発言。

「究極のアイドルグループ」のブレイクを誰よりも願い、その活動に全てを捧げてきた少女だからこそ至った境地なのか。だが、その真意は少し違った。

「今までみたいに“売れるためなら何でもする”というスタンスはラスアイで終わりにしようと思って。ただ、自分のぺースでやりたいことに取り組んで売れるならベストだし、 “私の好き”を評価してもらえるのは本当にうれしいから、それは頑張りたい」

『ラストアイドル』のアイデンティティとも言える過酷な挑戦の数々は、夢見る少女の心を確実にすり減らしていた。それでもステージで歌って踊ることはやめたくない。心身の負担が大きいグループでのアイドル活動からは一旦離れ、ソロで新たな道を歩むことが、当時の最適解だった。

所属事務所の代表は、阿部が中学生の時から『パクスプエラ』のマネジメントを手掛けてきた石井修平。事務所名のアルクトスは、ギリシャ語で北斗七星を意味する。名付けたのは阿部だった。LaLuce(ラストアイドル)が歌う『風よ吹け!』の歌詞をベースに、当時『パクスプエラ』のメンバーだった中村妃那と石井が生まれ育った七ヶ浜町の「七」、阿部菜々実の「菜々」のニュアンスが込められたお洒落な掛詞である。遊び心あふれるネーミングの裏側には、確かな絆が見える。まるで自宅のように、気負わず自分らしさを発揮できる舞台。選んだ新天地には、そんなあたたかさがあった。

20歳の新しい挑戦は『ラストアイドル』の活動終了翌日からスタートした。

「グループにいる私が好きだった方もいると思うし、皆に忘れられたくないから急がなきゃと思って」

一瞬にして環境が大きく変わったことにより、阿部は焦燥感に駆られていた。当面の目標にしていたのは、7月2日の1stライブを成功させること。当初の予定では、これまでも行われてきた生誕祭やバレンタインライブのような位置付けのイベントになるはずだったという。それを自ら作詞・作曲した楽曲を全て披露する場にしたのは、誰でもない阿部自身の意志だった。ソロとしての「阿部菜々実 」を象徴するようなライブにしたい──。『ラストアイドル』の活動と並行して励んだ曲作りも決して苦ではなかった。むしろ楽しみの一つになっていた。忙しくも充実した日々の中で魂の14曲は生まれた。全てひっくるめて自分の世界を表現する。新生・阿部菜々実の初舞台には並々ならぬ思いが込められていた。

そして迎えた7月2日、1stライブ当日。いつになく阿部は緊張していた。足が震えて、安定しない。「いつもはステージに立ったら大丈夫なんですけど、この日はファンの顔を見ても、なかなか緊張が解けなかった」と珍しい感覚に陥ったことも、このライブにかける思いの強さを表していた。それでも満員の新宿ReNYで彼女は躍動。想像を遥かに超えてきた。

「良かった点は大きなミスを起こさずにやり遂げられたこと。でも、余裕がなさすぎて……」

収穫と課題が見えた1stライブ。今後もさらに進化を遂げ、大きなステージで輝いていく。きっと誰もがあの夢の先を想像していた。それから約1ヶ月が経過した8月7日。暦の上では立秋を迎えていた。ソロとして活動したこの2ヶ月間、阿部はどんな手応えを掴み、次はどんな夢を思い描いているのだろうか。この日開催されたオンライントークのテーマは決まっていた。

──これまでの期間を振り返ってみて、イメージ通りに進んでいる実感はある?

最初に投げかけた問い。最大の目標を無事にクリアできたことから、きっとポジティブな答えが返ってくると、勝手に予想していた。しかし、阿部が紡いだ言葉は意外なものだった。

「思い描いていたところまで到達していないというか……。次は何を頑張ろうと思っていて。自分は何をしたいんだろうってずっと考えてる」

阿部が夢を語れない違和感……。この言葉に隠された意味に気づくことができたのは、活動休止が発表された後だった。

臨んだ1stライブは成功裏に終わった

第2章 進化と変化

記録的な猛暑が続いた2022年。茹だるような暑さがまだ残る9月に、1ST DEMO SINGLE『ラブソング』を引っ提げたワンマンライブが開催された。

7月以来の大舞台に掲げたテーマは「余裕を持ち、楽しむこと」だった。真夏の準備期間。幸いなことに配信ライブなど、場数を踏む機会はたくさんあった。

「やっぱり慣れてきたことが大きい。少しずつ自分の曲が馴染みはじめてきた」と振り返るように、対バンイベントでは、出演者の系統に合わせて表現の仕方を変えられるまでのレベルになっていた。

9月24日、「赤羽ReNY alpha」に立った阿部の姿には、非の打ち所がなかった。感情を込めた歌声に、軸のブレない立ち姿と踊り。客席を見ながら、笑顔を振りまくアイドル・パフォーマンス……。ソロ活動始動から約4ヶ月。驚異的なスピードで、阿部はすでに一つの到達点に達しているように見えた。努力を証明するとともに、どこか吹っ切れたような清々しさも感じられる。堂々とした立ち振る舞いが印象に強く残るライブになった。

ようやく秋風が立つようになった10月。日タイのアーティスト50組以上が出演する「タイ・ジャパン アイコニック ミュージックフェス2022(Thai-Japan Iconic Music Fest 2022)」が、バンコク西岸のアイコンサイアムで3日間開催された。このイベントが、阿部の海外デビューとなった。

10月のタイはまだ雨季だった。それでも蒸し暑く、まるで日本の真夏の気候のように感じられた。タイ国内の大きな河川の一つ、チャオプラヤー川沿いのクローンサーン地区に会場のアイコンサイアムは位置する。 総店舗面積525,000 m2を誇る大型複合施設は、バンコクのランドマークのように思えた。

昨今の情勢の影響もあり、日本から駆けつけたファンは数えるほどだったが『LAST IDOL THAILAND』の現地ファンが大いに会場を盛り上げてくれた。ライブや特典会で彼らの様子を見ていると、阿部への強いリスペクトをひしひしと感じる。実際に交流する機会もあったが、言語は違えど、通じ合える何かがあった。それは、同グループでセンターを担うトンナムも同じだった。タイ滞在中に通訳も含めたチーム阿部とトンナム家で行われた食事会では、いつまでも会話が止まなかったという。

このフェスの目玉の一つは、何と言っても日・タイのラストアイドルによるコラボだった。夢の共演は『バンドワゴン』と『ラスアイ、よろしく』の2曲で実現した。大型フェスにふさわしい巨大なステージかつ、当時の日本ではあまり見られない歓声OKの条件で“伝説の楽曲”を披露する姿に心が躍らないわけがなかった。観客は爆発的に盛り上がり、阿部は充実感に満ちた表情をしている。妙に熱く感じるノスタルジー。アイドルの「あるべき姿」がそこにはあった。

特別な時間が終わった後、私は祭りの余韻に浸りながら、外貨両替場を探していた。その途中で偶然、現地マスコミの取材を受ける彼女たちに遭遇。その場にいた石井に思わずライブの感想を伝えると「このために来たみたいなものだから」と、いつも以上に熱を帯びた言葉が返ってきた。

例えるなら、ラストアイドル時代に置いてきた忘れ物を取りに来たような感覚だったのだろうか。そういえば、私も忘れかけていたことがあった。阿部には、華やかなステージとグループのセンターが似合うことを。

その実力を海外ファンに見せつけた

第3章 あるアーテイスト

「え、聞いてた話と違う!」

10月30日、大阪にて、阿部の活動休止を初めて聞かされたのは、ファンだけではなかった。

言葉の主は、鳥谷部天水。阿部が出演するイベントにて、物販販売や特典会の進行を支えていたスタッフの一人であり、自身も仙台を拠点とする『schaden.』のボーカルとしてアーティスト活動を行っている。赤髪もしくは金髪が印象的なチェキスタッフと言えば、ピンとくる阿部ファンも多いかもしれない。

福島県に生まれ、青森県で育った鳥谷部の幼少期は、野山をよく駆け回る活発な少女だった。ありあまるエネルギーは、次第に芸術にぶつけられるようになる。母は日本舞踊とピアノをたしなみ、父はジャズマン。両親が芸事百般に通じており、自宅にエレクトーンやシンセサイザーが置いてあるという音楽が身近な環境で育った。だが、小学生の時に志したのは、漫画家やイラストレーターのような、いわゆる「絵を描く人」だった。

その熱意は本物だった。中学受験をしてまで、唯一近隣で美術部が活動していた学校に入学。「美大に行く」というプランもすでに立てていた。運命が変わったのは、中学3年生時の文化祭。「あの時がはっちゃけのピークだった」と振り返るほど、楽しいことが好きで仕方なかった鳥谷部は、「何かやりたいね」という友達の誘いからバンドを組み、後の相棒となるギターと出会った。当時の心境をこう説明する。

「ギター自体にはハマらなかったんですよ。でも聴く音楽の幅が広がって……」

当時、深夜アニメや二次創作コンテンツなどがインターネット内で大流行していた時代。それまではアニソンやVOCALOID曲がプレイリストの大半を占めていたが、ギターを手にしたことにより、J-POPをはじめ、さまざまなジャンルの音楽を聴くようになった。カッコいいと思うバンドや歌手もできた。憧れの存在ともっと上手くなりたいという向上心。そして、鳥谷部は走り出したら止まらない最高級のエンジンを搭載していた。

「もっと自由に生きたいな、やりたいことだけ特化していきたい気持ちが爆発してましたね」

この頃、鳥谷部は自由になりたかった。いわゆる中二病ではない。美術部での挫折や敷かれたレールへの葛藤……。思い悩んだ夜があったからこそ、たどり着けた朝があった。15歳の少女は傷つきながらも、自分の道を自ら決断できるほどに強くなっていた。

「最悪でした!」

芸術科目を学べる高校に進学した鳥谷部は、過ごした3年間をそう統括する。青森を離れ、はじまった仙台での一人暮らしや個性豊かなクラスメイトとの交流、そして周囲との音楽的レベルの差……。

それでも、決して心は折れなかった。無力感に身を浸すことだけはしたくなかった。

「実力不足が悔しすぎて、もう負けないぞって。この学校でいちばんを獲ることだけを考えていました」

ボーカルコースに進んだ鳥谷部は、ボイストレーニングやアンサンブル、作詞作曲のノウハウをプロの講師から学び、ボーカリストとしての礎を築く。週に5日、学校に通いながらアルバイトにも励んだ。高校生が親元を離れ、生きていく。極めてハードな学生生活がイメージできるが「そこまで苦労はしなかった」と鳥谷部は笑い飛ばしていた。それだけ音楽に、夢中だった。

恩師との出会いも高校時代に訪れる。

「お前どうすんの?」

高校3年生、人生の岐路である。大学または音楽系の専門高校への進学、それともフリーターとして音楽活動に集中するか。鳥谷部も、将来の進路に頭を悩ませる若者の一人だった。

「お世話になっていたギターの先生に声をかけてもらって。『木になる』とか、ふざけた進路の選択肢が入ったあみだくじをやる流れになったんです」

おかしなあみだくじのゴールは、「木になる」に到達した。まるで何かに導かれるように。

「『もう、木になるしかねぇな』って笑いながら話している時に、ああ、この先生がいるところに行こうって思ったんです」

当時の彼女に必要だったのは、ロジカルな“鶴の一声”ではなかった。思わず笑ってしまうような“恩師のあみだくじ”だったのだ。

かくして、仙台市の専門学校に進学した鳥谷部は、飛躍の時を迎える。

「それまで自分のこと、ずっと底辺にいると思っていて、高校3年間でちゃんと上に行けていたことに気づけていなかったんですよね」

劣等感ばかりだった高校生活でも、学校内でいちばんを獲るという目標に向けて、ひたむきに努力を続けた。最下層から見上げていた景色は、少しずつ変わっていった。新しい春がくるたびに、それは鮮やかに、美しくなっていった。

まだ見ぬ逸材を発掘するため、学内では定期的にオーディションが開催される。当然、大手レコード会社や音楽制作プロダクションが関わっていることも多い。規模が大きいと競争率も高くなる中、応募した全てのオーディションで一次審査を突破していたのが鳥谷部だった。快進撃を続けるスーパールーキーを学校は高く評価した。

「CD出す?全国流通する?」

思いがけない学校関係者からの提案。2018年の6月には初のアルバム『結露』をリリースするなど、弾き語りのスタイルでアーティスト・鳥谷部天水の物語が始まった。

「貴重な経験を積めたし、ミュージシャンとして名前を売るためには必要な時間だったと思います。でも、自分が本当にやりたいことではないよなって気持ちがずっとあって……」

順風満帆に見えた弾き語り活動の裏には、もどかしさがあった。専門学校入学時、鳥谷部はバンドとしての活躍を夢見ていたのだ。その願いが叶ったのは、専門学校生活の後半。自身の活動と並行して、メンバー集め等の準備に奮闘した成果が実を結んだ。

バンド名は『schadenfreude』※後に『schaden.』へ改名。由来はドイツ語で「他人の不幸は蜜の味」の感性を意味する哲学用語だ。ギターとドラム、2人の仲間を加えた3ピースバンドで有名になる──。とびっきりの夢を思い描いて、新たなステージに場を移した。バンドに全てを注ぐために、自分宛に届いていた東京の事務所からの誘いも断った。妥協だけはしたくないから、鳥谷部はいつでも本気だった。

若きトリオは勢いに乗っていた。2019年にミニアルバム『右だけじゃ飛べない』をリリースし、同アルバムを引っ提げたリリースツアーを東北各地で開催するなど、 着実にその名を知らしめていた。しかし、バンドには解散や活動休止、メンバーの脱退がつきものである。ちょっとした負い目や譲れないこだわり……。ほんの少しのボタンの掛け違いが綻びを生む。

最初の変化は、ギターのメンバーの脱退。人数が減ったことにより、制作の負担が増えたことが、鳥谷部にとって大きな転機となった。

「アレンジにより深く携わるようになったので、どういう音楽がやりたいのか、どんな世界観をつくろうか、いろいろなアーティストの楽曲を聴いて勉強するようになったんです。そうしていくうちに、カッコいいと思えるサウンドが、今のバンドとは違うものになってしまったんです」

バンドサウンドからの脱却──。それは同時に現体制の終了を意味していた。やりたい音楽に嘘はつけない。鳥谷部は一人で活動を続ける道を選んだ。それでも『schadenfreude』の冠は捨てなかったのは、彼女のプライドである。

「学校を卒業した時に、このバンドでやっていこうと決めたので、それをなくしてしまうのは嫌でした。それと、弾き語りの『鳥谷部天水』には戻りたくなかったんです」

“女性”シンガーソングライターとして見てもらうより、一人のアーティストとして評価してもらいたい──。この譲れない思いが、自らを奮い立たせる原動力になっていた。

しかし、思いの強さだけで夢が現実になるほど、世の中は甘くない。事実、鳥谷部も一気通貫の音楽活動に難しさを感じていた。主にキャパシティの面である。その状況を案じた周囲からは、楽曲制作における一部の工程を外注することを勧められたこともある。だがそれは、鳥谷部の美学と反していた。

「それだと私の世界観も定まらないし、アーティストとして在り続けるために、私の仲間として引き入れないとダメだなと思って」

白刃の矢が立ったのは、専門学校時代の知り合いでトラックメイクのスキルを高く評価されていたseaである。卒業後も作曲活動を続けていたという同級生は、その勧誘に快く応じた。別れもあれば、出会いもある。これもまた、音楽が繋いでくれた縁だった。

同時期、鳥谷部は映像クリエイターを目指す友人から声をかけられたことをきっかけに、YoutubeやTikTokでの活動を本格化させていた。「売れるためには、こうあるべきとか、プラン立てをちゃんとする子だった」というその友人は、動画制作メンバーとして加入。少しでも知ってもらうため、有名になるため、売れるため……。野心に満ち溢れた取り組みも、誰もが通ってきた道だと思い、受け入れた。というより、自分を無理やり納得させた。

その先には、時間もキャパシティも有限なのに、動画制作にかかる負担が少しずつ大きくなり、音楽活動に時間を割けられなくなる現実が待ち受けていた。もどかしい毎日のなかで、救いとなっていたのは、seaと音楽の構想を練る時間だった。

「二人とも思考が一緒なんです。自分のやりたいことや世界観を失わずに活動していくことが第一で。もちろん、売れはしたいんですけど、たくさんお金を稼ぎたい!とかはなくて、好きな音楽だけで生活していきたいなと」

新コンビの波長には、とにかくブレがなかった。それだけに、不満が募る時間が浮き彫りになっていく。熱量の違いがはっきりと見える取り組みをこれ以上続けても、互いが不幸になるだけだった。広がった溝を埋めるための話し合いは、リセットボタンを押すための時間になった。両者が納得した形での動画投稿チームの解散。一旦区切りをつける必要があった。

遠回りはしたが、ただ無意味な時間を過ごしたわけではない。無駄を削ぎ落とすために、自分自身を見つめ直した。その過程を経て、ようやく気づけたことがある。

「この体制になるまでは、何としても有名になりたいとか、メジャーを目指さないとみたいな考えに陥っていたこともあったんですけど、私は、自分がやりたいことができないとダメなんだなって」

自分を突き動かす情熱の源泉を大切にする──。ありのままに生きていくために、生活も変えた。長く続けてきた仕事を辞め、ライブハウスの受付など、音楽に関われることを仕事選びの第一条件に定めた。

「やっぱり音楽をやりたいから、それ以外のことに力を注ぐのはもうやめようって」

原点回帰の決意表明。表現者としてステージに立つのは、自分ひとりになったことで、演奏のスタイルも一新した。

昔から「普通じゃつまらない」という感覚で生きてきたという鳥谷部。ソロでの表現方法を考えているとき、シンプルに音源を流して歌うだけでは、ただのカラオケになると危惧したことが、新スタイルの根底にはある。

MacBookやMIDIコントローラーなどの機材が設置されたスタンドの後ろに立つ姿は、さながらDJのように見える。だが、彼女は歌を歌う。届けるのは、音だけではない。奏でるメロディーには、物語が添えられている。

たとえば、宝探し。「宝」と聞いて、人は何をイメージするだろうか。どのような道のりを経て、その宝物を探し当てたのだろうか。その十人十色の解釈に秘められたストーリーに、『schaden.』は優しく寄り添っていく。舵を取る鳥谷部は、こう説明する。

「うまく説明できない感情や普段口には出さない言葉。でも誰もが確かに感じたことがあるシーンを描けば、ワンフレーズだけでも共感してくれることってあると思うんですよ。私自身もそうなんですけど、ネガティブな言葉に感情を揺さぶられることもあるので、決してポジティブではないけど、負けたいとは思っていない。そんな繊細な感情に寄り添えたらなって」

聴いた人が、ほんのちょっとでも幸せになってほしい──。慈悲にあふれた世界観をより広げているのがライブ中の曲間。次曲予告のようなBGMが、聴く者のイマジネーションを掻き立てる。時折聞こえてくる、サンプリングされた自然音は、香りや色、さまざまな情景を呼び起こしてくれる。

『schaden.』のつくる楽曲とパフォーマンスには、人生まだまだ捨てたものじゃないなと思わせてくれる力がある。負けて、挫けて。それでも、歯を食いしばらないといけない。そんなときに、肩をポンとやさしく叩いてくれる存在がどれだけありがたいか……。深く理解しているからこそ、表現することができる。どんな汚れでも磨き続ければ、宝石になることを鳥谷部は知っているのだ。

新しい日常にも慣れてきた2022年の夏。ある知り合い経由で、こんな話が舞い込んできた。

「菜々実ちゃんのマネージャー的な、付き人的な、女性の明るい人を探しているって話をいただきました」

2人で活動中の『schaden.』。

最新情報は各種SNSよりチェック!

Twitter:https://x.gd/JRrhl

Instagram:https://x.gd/KsnMH

Youtube:https://x.gd/1jGZT

第4章 アイドルorアーティスト?

男女問わず、アイドルのファンは異性で構成されることが一般的である。その認識を覆えされるほど、阿部のファン層はとにかく女性が多い。その象徴とも言えるイベントがツアーの東京公演だった。なんと会場の半分近くが女性ファンで埋め尽くされていた。同性として憧れを抱いている者もいれば、自分の子のように成長を見守っている層もいる。共通しているのは、阿部が好きで、応援しているということだ。女性スタッフのリクルートは、このファン層が背景にある。阿部陣営による“より良い現場”をつくるための采配の一つだった。

「自分の音楽活動を優先していいという条件で進めていただいたので、お受けすることにしました」と、懸念事項をクリアし、申し出を受け入れた鳥谷部。スタッフの一員になる以前から阿部の存在は、専門学校時代のボイストレーナーから武勇伝のように伝えられていたという。

「菜々実ちゃんも同じ先生から教わっていたらしく、発声のトレーニングをしていると『ラストアイドルのセンターはここまで出るよ!』とか、そんな感じで聞いていました」

スタッフとしての稼働は、まず物販販売や撮影の手伝いからスタート。初対面の印象はまだ鮮明に残っているようだった。

「下調べもしていたんですが、思った以上に背が高くて驚きました。あと、普通にかわいいなって(笑)」

当然、阿部とは会話を交わす機会もある。4つ下の人見知りアイドルとの距離感は、試行錯誤が必要だった。

「石井さんからは事前に言われていたんですよ。菜々実ちゃんはあまり人と喋らないって。でも、採用条件が明るくて元気がある方だったので、無理にでも盛り上げないといけないのかなって、謎のプレッシャーを感じていました(笑) 」

鳥谷部自身も幼少期から人見知りをするタイプだったことから、ある結論を導き出した。

「沈黙が続いても気まずくない人っているじゃないですか?そのタイプだとすると、積極的にグイグイはいけないなって(笑) でも質問すると、ちゃんと答えてくれるんですよ!」

心地良い距離感でスタッフとしての役割を遂行していった鳥谷部。それでは、アーティストの目線から見た阿部はどのように映っていたのだろうか。

「初めてパフォーマンスを見たときは、まず歌が上手だなというのが一番。あとは、すごく華があるなって。やっぱりアイドルグループのセンターをやるような人は違うんだなって思いました」

アイドルとして磨き上げた歌唱力の高さと天性のスター性を感じつつ、阿部自身が作詞作曲する楽曲にも興味を持った。

「私は歌詞を重視して聴くタイプなんですけど、もう何十曲以上も書いてるんじゃないかって感じるくらいのフレーズがあって、すごく作り込まれてるなって思いました。自分の感情というか、経験を織り交ぜて、伝えたいことがあるんだろうなぁって」

鳥谷部も自ら作詞作曲を手掛けるアーティストである。同じ表現者だからこそ、どこか重なる共通点があった。「私もフィクションは書いてもいいけど、嘘はつきたくなくて。事実はわからないですけど、そういうところも意識しているのかな」と分析するように、阿部の楽曲に込められたこだわりは、長年応援し続けているファンだけではなく、出会ってまだ日が浅いアーティストの心にも確かに伝わっていた。

ソロ活動を始めてから阿部の肩書きは、何とも明確ではなかった。2022年9月27日、スポニチアネックスに掲載されたインタビューでは、以下のように語っている。

「自分としては、アイドルでも、アーティストでもないです。肩書は決まってない。ただ、ちょっと大人になった感覚、一つステップアップした感覚はあります」

アイドルとして、築き上げた土台があるからこそ、さまざまな表現を行うことができる──。「アイドルは歌って踊るから、音源と被せることが多いイメージがありますけど、菜々実ちゃんは断固として、生歌で披露している。すごくかっこいいなと思いました」と、その異彩を感じ取っていた鳥谷部は、アイドルをこう定義する。

「曲が提供されている、誰かにプロデュースされている、『こうやりなさい』って上に立つ大人がいる。そんなイメージですかね」

その観点で見ると、ソロ活動中の阿部は、アイドルの領域を遥かに凌駕していた。鳥の翼をつけた白馬のように、空を自由に飛んでいるようだった。そんな彼女をカテゴライズするのは野暮だが、あえて表現するなら“唯一無二のアイドル”がふさわしいだろうか。

鳥谷部の阿部菜々実スタッフとしての日々は、予想外のタイミングで終了を迎えることになった。

「私もファンのみなさんと同じタイミングで、その知らせを聞いて。でもライブの後に、石井さんが丁寧に詳細を説明してくれたので。ああ、そうだったんですねー、わかりました!みたいな(笑)」

あとは終わりに向けて、走り抜くだけだった。ツアー期間中は、阿部や石井とともに、新幹線や車で移動することがほとんど。もちろん、仕事の話や世間話をすることもあったが、沈黙を受け入れられる3人だからこそ、不思議と無言の時間も心地良く感じた。過ごす時間が長くなるほど、阿部との距離感も自然に縮まっていく。ある日の夕食。両者ともに愛する酒の話に花を咲かせることもあった。そして、もう一つ印象に残っている事がある。

「アーティスト活動もそうですけど、自分の情報を菜々実ちゃんにほぼ話したことがなくて。でも石井さん曰く、新潟で「天水さんって何歳なんですか?」って質問してきたらしくて」

興味関心がなければ、阿部は主体的に疑問をぶつけるタイプではない。じつは、石井からも同じ話を聞いたことがあった。ほぼ同様の内容だったが、マネージャー目線の追加エピソードが添えられていた。

「そのとき思ったんだよ。ああ、この子がスタッフで入ってきてくれて良かったなって」

約2ヶ月のツアー帯同を経て、夢が一つ増えたという鳥谷部。

「私も、全国を巡ってライブをしてみたいなって思いました」

夢を語るその目線の先には、彼女にしか探すことのできない「たからばこ」が見えているようだった。

男女ともに多くのファンが来場した

第5章 20歳の肖像

突然の活動休止の発表。残された時間は、約2ヶ月だった。11月に入り、新潟と山形でツアーが行われた。明確な終わりを意識するようになったファンとは異なり、阿部は"いつも通り"だった。ステージに立てば、観る者の想像を超えていく。進化し続けるスターの姿は、どんな時でもかっこよかった。だからこそ、私自身もスタンスを崩すことはしなかった。活動休止の件を深掘りするならば、特典会よりもオンライントークが適切だと思った。

11月23日にその機会は訪れた。告知のツイートには「#年内最後かも」と書かれていた。つまり、背水の陣である。制限時間の中で、気になることを全て聞き取る。断固たる決意を持って、臨むしかなかった。

まず訊きたかったのは「生じたズレ」についてだった。"自分のペースでやりたい活動を行っていく"ソロ活動を始めるにあたって、思い描いていたビジョンは、全て実現できていたように見えた。それなのに、なぜ活動休止の決断を下すまでに至ったのか。それが知りたかった。

「そうなんですよ。やりたいことはできていたんです」と、記憶を呼び起こしながら、さらに言葉を続けた阿部。

「7月2日が終わってから、次は何かできるかなって考えていて。あの時ってソロとしての夢や目標を聞かれても、答えられなかったじゃないですか?」

そう自虐的に切り返してくるほど、阿部にとって、夢を語れないことは異常事態だった。3歳からスタートした芸能生活。カリスマになる、グループとして有名になる、華やかなステージで歌って踊る……。アイドルとして歩んできた人生は、つねに夢と共にあった。

「一人になってから、夢がなくなってしまった事実が自分の中では大きくて。何とかしようと考えるんだけど、今の状況で何になれるのか、わからなくなってしまって。大丈夫か、自分?って思いました」

自ら作詞作曲した曲をファンの前で披露する。大型イベントにも出演。アルバムも出した。好戦的なアイドルグループで約5年間闘い続けた報酬であるかのように、新たに選んだ道は綺麗に整備されていた。だが、生粋の夢想家の視界は、もっと壮大な世界を捉えていた。あの日見た夢の先には、まだ続きがあることを、彼女は知ってしまっていたのだ。甲子園大会の優勝旗が初めて白河の関を越した頃には、すでに「活動休止」の4文字にマーカーが引かれていた。

リスタートから2ヶ月超。まるで避けられないイベントが訪れたように、この選択肢が浮上したのは、もう一つ理由があった。

「5月に20歳になって。そう、年齢的なものもあり……。また大きなところに挑戦したりできるのって、あと数ヶ月しかないなって思ったんですよ」

アイドルにとって20歳は、決して若い年齢とは言えない。芸能生活が長い阿部だからこそ、そのことを深く理解していたのかもしれない。

次の言葉を発する前、目線を外しながら、阿部は唇を少し舐めた。

「ハタチ……、20歳までのオーディションってよくあるじゃないですか」

この言葉には、おそらく、比喩以上の意味があった。

決断の背景には、家族の存在も外せない。「最初はLINEで伝えたんですけど」と振り返るように、阿部が"その考え"を家族に打ち明けたのは、ある話の流れからだったという。

「モチベーションが上がらないことは前々から相談していたので。私が悩んでいることは家族もわかっていたんですよ。それで『ウチらはもう、今の私を見てもワクワクしない』って言われたことがあって」

最大の理解者からのメッセージは、厳しくも思わずハッとさせられる内容だったが、「自分自身もそう思っていましたから」と、自然に受け入れられる言葉だった。

以前、阿部に"自分らしさ"とは何か?と訊いてみたことがある。『君は何キャラット?』の活動期間中だった2021年の春だった。

「その時はずっとメンタルやられていて。練習もしたくなかったし、家でパパとママにもう無理って言うくらいでした」

立ち位置1番の重圧──。発売されるシングルの数字が積み上がるごとに、身も心も押し潰されそうになった。何事にも終わりがある。ひたすら耐えることで、状況が好転するのを待つしかなかった。結果的にこの表題曲では、センターを外れることになった阿部。いつもとは違うポジションで突入した制作期間で、ようやく心が躍るような感覚がよみがえってきた。そこに"自分らしさ"のヒントがあった。

「何をしていても楽しくなければイヤなんですよね」

あれから、1年以上の月日が経った。再び自分を見つめ直すときがきたのだ。今の自分は心から楽しめているのか。本当にやりたいことは何なのか。このままだと後悔しないか。

もちろん"決断"により起こり得る経済的な変化や周囲にもたらす影響については、何度も考えた。それでも家族は「やりたいようにやりな」と背中を押してくれた。

そして、この波乱で最も影響を受けたのがマネージャーの石井であろう。驚異的なスピードで各イベントへの出演やアルバムの発売、リリースツアーが実現したのは、間違いなく彼の手腕が大きかった。まさに飛ぶ鳥を落とす勢いだったからこそ、その差し響きは到底計り知れないものがある。

ただ、ある時ポツリとつぶやいた一言に、真情が見えたような気がした。

「言ってしまえば、今の活動って10年後にもできることだから......」

石井は、阿部をある野球選手に例えたことがある。高校時代から確かな実績を残してきたその野手は、走攻守の能力が高く、容姿端麗。間違いなくスターになり得る素質があった。大学入学後も1年春から結果を残し、ドラフト候補に名を連ねていたが、大学からはプロの門を叩くことができなかった。

たとえ総合力が高くても、何か一つ突き抜けるものがなければ上の世界では評価されない──。思い描いた道を歩めなかった逸材を、どこか阿部の姿と重ねていた。

おそらく2022年以降も含めた"突き抜けるためのプラン"はあったはずだ。荒地を耕し、種をまく。未来に花を咲かせることを静かに狙っていた。そして同時に、そのルートが最短距離ではないことも理解していたのだろう。待ち望んでいる「いつか」は、この道を進んでいけば、必ず訪れるのだろうか?その可能性が100%ではない限り"今だからできる挑戦"を完全に否定することはできなかったのかもしれない。

この物語は決して綺麗事だけでは説明できない。だが端から眺めてみると、おおぐま座の一部に連なる北斗七星のように、美しく見えてくるのはなぜだろう。それは、誰よりも近くで大器の覚醒を待ち望んでいたマネージャーがいたからなのかもしれない。

「逆にこの決断をしなければ、あと2、3年もてばいいかなくらいで……」

この日のオンライントークの終盤。阿部は活動休止を「本当に終わらせないための休み」と表現した。立ち止まるというよりは充電。ずっとステージに立ち続けたいという思いは、少しもブレていない。要は選択肢の幅が広がっただけなのだ。

人生を左右するような決断をしても、阿部の根底にあるものは全く変わっていなかった。一つだけ変化を挙げるとしたら、芽生えてきた気持ちに正直になり、自分の人生を一番に考えられるようになっただけだった。

まだまだ底知れぬポテンシャルを秘めている

第6章 スペシャル・ワン

人生で一番最高の晴れ舞台を──。池袋にある未来型ライブ劇場「harevutai」には、その名にふさわしいテーマが掲げられている。だが『ラストアイドル』のファンにとって、この地は"戦場"というイメージが強いのではないだろうか。参加メンバー32名が1対1のパフォーマンスバトルを全496試合繰り広げる狂気の沙汰としか思えない企画・ラスアイサバイブの本戦は、 最新の設備が揃うこのライブ劇場が舞台となった。

また、声出し禁止のレギュレーションもこの会場から解除されることに。国内では初となるコール可能現場にファンは沸いた。ステージに立つ阿部に対して、最大限の熱量でファンが応えていく。この"持ちつ持たれつ"の構図が、その場にいる人々の心を満たしていると言っても過言ではなかった。

活動休止を発表してから、阿部のパフォーマンスにも変化があった。「自分の感情を乗せて、思い切ったパフォーマンスがやりやすくなりました。残りの時間はファンの人にたくさん会って、たくさん歌って、幸せな時間を提供できればと思っていて。また戻ってくるので、少し待っていてほしいという気持ちを伝えられたら」と説明するように、言葉だけではなく、視覚や聴覚で感じたり、理解することができる思いが一挙手一投足に込められていた。

ツアーのセットリストには、自身の持ち曲以外の楽曲も組み込まれる。毎回2曲が披露される中で、この日起用された一曲に『Break a leg!』があった。ラスアイサバイブで勝ち抜いた上位17名が歌唱する11thシングルである。初披露と同じステージ。あの日と変わらない位置に阿部は立っていた。取り巻く環境こそ変わったが、彼女は今も信じた道を一直線に歩いている。1年越しとなるファンのかけ声は、まさに“成功を祈る”ような優しさに満ち溢れていた。孤高に闘い抜いた戦場が、一転して晴れ舞台になる。これが、アイドルの魔法なのだろうか。

ツアーを締めくくる地は、本拠地の仙台だった。12月24日、企画の2曲を含め、自ら手掛けた14曲をまとめて披露するのはこの日が最後になった。阿部が初めて作曲に挑戦したのは2020年の頃。新型コロナウイルス感染症によって、さまざまなエンタメが壊滅状態にあるときだった。

「ずっとやってみたい気持ちはあったので、コロナ禍で時間ができたことが大きかったです。あと、この時期にアイドルソング以外もよく聴くようになって。それがきっかけで「YOASOBI」のAyaseさんがパソコン1台で楽曲制作していることを知りました。こういうやり方もあるんだ、私もやってみたいなって興味が湧いてきたんですよね」

自分でもできるかもしれない──。思わず一歩踏み出したくなるような衝動が、阿部を未知なるステージへ誘った。「自分は飽き性だけど、ここまで続けられたから、本当に好きなんだと思う」と、しみじみ語る口ぶりから、その熱中度が垣間見えた。

「歌って踊る」だけではたどり着けない世界に“ユメノカケラ”は落ちていた。胸の奥にあった「好き」をとことん表現できるようになった阿部は、いつもかっこよくて、楽しそうに見えた。大阪で静かに幕を開けたツアーがフィナーレを迎えたとき、一つの結実が成されたような充実感が、会場を包み込んでいた。

ツアーファイナルが終了し、残された主催イベントは、12月30日のみ。正真正銘のラストを迎える前に思わぬサプライズがあった。27・28日にかけて、オンライントークが開催されたのだ。前回は「#年内最後“かも”」と謳っていたので文句は言えない。むしろありがたい知らせだった。話はヒマラヤ山脈の豪雪くらいに積もっていた。

ずっと気になっていたことがあった。謙虚すぎるアイドルが秘めたる自信についてだ。大きな挑戦を試みるためには、それに見合うだけの能力や自信が必要になってくるものだ。はたして、阿部は自身の実力をどのように捉えているのだろうか。

「ずっと、自分に実力があるとは思ってなくて。けれど、長年これしかやってこなかったので……」

口を開けば、彼女はいつも控えめだった。それでも、3歳から積み上げてきたキャリアは誇れる財産であり、プライドでもあった。続けて阿部は、自らの志向性について、このように説明してくれた。

「自分が『ヤバい、頑張らなきゃ』って焦るくらいの環境に行きたいとずっと思っていて。身の丈に合わないところの方が、すごく成長できるんだろうなって思うんですよ」

阿部が謙虚である理由の一つ。それは、飽くなき向上心が影響していた。現状維持を嫌い、より上を目指していく。挑戦者のマインドが根底にあるからこそ“今の自分”に満足することは、ほとんどなかった。阿部が理想とする“身の丈に合わない環境”には、意外とも思える例を出してくれた。

「ラストアイドルの初期とかはそんな感じで。気づいたらできることが増えたとか、成長が実感できる時間でした。だからこそ、そういうところに行きたい欲がずっとあったんですよね」

道半ばで散ったアイドルグループにも、栄光時代があった。無我夢中に前に進むと、思い描いていた景色が見えてくる。そんな希望に満ちあふれていた時間を過ごしていたときも間違いなくあったのだ。

それゆえなのだろうか。まだ見ぬ絶景を追い求め、新たな挑戦を始める阿部。開口一番的な自信こそないが、自身の武器は把握しているようだった。「飲み込みの早さ」である。パッと思い浮かべる場面はレッスン中。パフォーマンスに欠かせないダンスの振付や歌詞は、すぐに覚えることができた。習得スピードという定量的な要素は、明暗がハッキリ示される。本人だけではなく、周囲から評価されやすいポイントでもあった。この驚異的な吸収力は、ある特殊能力から生み出されているという。

「なんでも真似するのが得意なんです」

珍しく自慢げに語る阿部の様子を見て、かつて中日ドラゴンズの監督として黄金期を築き上げた落合博満が残した「オレ流とは、堂々たる模倣」という言葉を思い出した。まずは完全なる模倣から入り、独自の新しさを編み出していく……。事実「真似が得意」と語る彼女がステージに立てば、誰よりも異彩を放っていたのだから面白い。

この話題が終了する寸前に、思い出したような調子で阿部はこう言った。「あとは絶対やり抜くこと。諦めの悪さはあると思います」。謙虚で控えめなアイドルは、しっかりと自身の強みを把握していた。だからこそ、それを伸ばし続ける努力ができるし、さらなる高みへ挑戦することもできる。止まるには、まだ早すぎることを、誰よりも感じていたのは阿部自身だった。

もう一つ、憧れの存在との距離を測れるようになったことも、阿部が着実に成長していることを証明している。ツアー名古屋公演前日の12月3日。タワーレコード名古屋パルコ店でのリリースイベントを終えた阿部は、Zepp Nagoyaに向かった。彼女が最上級のリスペクトを送る鈴木愛理のライブ観覧のためである。ファンが熱弁するかのようなテンションで語ってくれた感想。その視点はれっきとしたプロのそれだった。

「まず、20年間続けているというすごさ。あとMCで印象的だったのが、メドレーを披露するときもイヤモニの音を一曲一曲変えているというエピソード。周囲からは、ずっと高いレベルを期待されているはずなのに、それを凌駕するだけの努力や妥協しないスタイルを貫いている。もう本当にすごいなって、思いました」

同じくステージに立つ者だからこそ、その凄みがよくわかるのだろう。胸に響くライブを見終えた阿部は、本人に挨拶する機会にも恵まれた。このとき、今までにはない思いが芽生えていたという。

「ずっと憧れの存在なんですけど、いつかまた同じイベントやステージに立ちたいし、愛理さんから『今こういう活動しているのか』って認知されるくらいの人になりたいとすごく思って。ああ、やっとそういうふうに考えられるようになったんだなと感じました」

あの頃は、雲の上の存在だと思っていた。けれども、自分自身も空を飛ぶことができれば、果てしない距離でも確実に縮まっていく。ふたりで『悲しき雨降り』を歌った2018年のビバラポップ!から約4年半。ようやくスタート地点に立てたような感覚が、その先の道を明るく照らしていた。

リアルとは異なる条件で

阿部と会話ができる貴重なイベントだった

第7章 幸せなアイドル

なぜ楽しい時間はあっという間に過ぎてしまうのだろうか。いまだにタイの時差ボケが治っていないのに、もう12月30日を迎えてしまった。ライブの舞台になったのは「J-SQUARE SHINAGAWA」。東京アイドル劇場と銘打った公演にパクスプエラがよく出演していたことから、ファンにとっては馴染み深い会場だった。泣いても笑っても最後のライブということもあり、お前、いつもいるな勢だけではなく、懐かしい面々も集まった。

2部構成のラストライブは、ツアーの追加公演という名目で開催されたが、そのセットリストは、まさに集大成と呼べるものに変貌していた。パクスプエラ時代から、立ち位置1番攻防戦、伝説の表題曲、ラスアイサバイブ、ユメノカケラの楽曲まで……。阿部が一曲一曲を嚙み締めるようにパフォーマンスを披露すると、まるで走馬灯のように各時代の思い出がよみがえってくる。そんなエモーショナルな雰囲気の中でも、薄紙を重ねるがごとく継続してきた17年間を丸ごと詰め込んだような力強さも伝わってきた。堂々とステージに立つアイドルの姿は、さながら打・投・極に優れたコンプリート・ファイターのように勇ましかった。

2公演目の終盤。しんみりとした表情で阿部はMCを始めた。幼少期から歌とダンスが大好きで、アイドルとして成功することが唯一の夢になっていたこと。つねに人の顔色を伺うのではなく、自分の人生を一番に考えられるようになったこと。そして、成長と変化の要因となったファンへの感謝……。まっすぐで、誠実で、とびっきりの愛が込められた言の葉は、スッと心に溶け込んでくる優しいカタチをしていた。ふと周囲を見渡すと、誰もが満ち足りた表情を浮かべている。きっと皆が皆「阿部菜々実を応援していて良かった……」と思いふけていたのではないだろうか。

ライブは、クライマックスを迎えていた。盛大なアンコールに応えた後に、彼女が披露するのは決まって『ラブソング』だった。ファンへの愛をまっすぐに歌うナンバーは、聴く者の心を一瞬でわしづかみにする。愛の純度は日に日に深まり、この日最高潮に達した。別れを惜しむような苦さは感じられず、会場は愛おしさに包まれていた。パフォーマンスを終え、歓声を受けながらステージ袖に去っていく阿部。その表情は、とても晴れやかだった。

ライブが終了し、残されたのは特典会だけだった。この機会を逃せば、当分会うことさえもできない。会場に集まったファンたちによって、テーマパークの人気アトラクション並みの行列ができていた。長蛇の列に並びながら、私は何を話すべきなのか、ずっと考えていた。しかし、心が浮ついて落ち着かない。

──幸せになろうね

思考を妨げるように『ラブソング』の結びに位置する歌詞が、ずっと脳内でリフレインしているのだ。そういえば、阿部はモバイルメールやMCなどでも「幸せ」というワードをよく使うイメージがあった。はたして彼女は、この言葉の意味をどのように捉えているのだろうか。幸せの定義とは──。こうして最後の質問が決まった。

ついに順番がきた。迷うことなく、その問いを投げこんだ。

阿部は少し考え、こう答えた。

「ああ、いま幸せだなぁって思えること」

幸せとは主観的幸福感であり、人それぞれ異なるものである。他人の視点から幸せそうに見えても、本人はそうは感じていないかもしれない。けれども「幸福を実感すること」は共通の過程である。だからこそ、阿部は優しく語りかけるのだ。「幸せになろうね」と。

思い返せば、歌って踊ることが大好きな阿部がステージに立てば、ファンの心はずっと躍りっぱなしだった。双方が確かな幸せを感じていた。金にも、地位にも、名誉にも代えられない大切なものがそこにはあった──。

「ユメノカケラ」は大団円で終わった。

エピローグ

12月31日、大晦日。活動休止前最後の一日は、配信でカラオケをしたり、密かに練習していたエレキギターを披露するなどして、ファンを楽しませた阿部。

そして、ラストの枠。年が明けると、新年の挨拶をしつつ「一般人でーす」と、用意していた持ちネタのように宣言しながら、ファンに感謝を伝えていく。

いつもと変わらない笑顔で口にした言葉は「またいつかお会いしましょう」。これ以上ない別れの挨拶だと思った。活動休止を変に寂しがるのではなく、まるで門出を祝うような雰囲気で、阿部菜々実の物語に一旦栞が挟まれた。

幸せは歩いてこない。だから、自ら歩いてゆく。ソロとして活動した214日。幸せなアイドルがつけた足跡は、生き生きとした向日葵が咲き誇っているかのように美しく見えた。

花言葉は「憧れ」「情熱」など

あとがき

月日が流れるのは早いもので、あれから3ヶ月が経過しようとしている。いま考えると無謀すぎるのだが、年内に完成させる予定だったこのルポルタージュもようやく形になった。ここまで遅れてしまった言い訳をあえてすると、雪道で転んで左肩を脱臼したり、掃除中に両足の太もも裏を痛めたことが主な原因である。とりあえず痩せようと思う。

じつは、本章部分を書き終わるまで封印していたある動画がある。「ロードモバイル プリンセス決定戦Vol.4」のファン特典になっていた「個別動画メッセージ」だ。推しのメンズ地下アイドルがイベントに参加したというローモバ経験者の某店・某キャストから、このゲームの基礎を学んだ私は、序盤のスタートダッシュに成功し、何とか特典を獲得していた。活動終了後の1月20日に送られてきたこの動画をあとがきのネタにしようと、今日この日まで封印していたのだから、我ながら凄まじい忍耐力である。

タイムカプセルを開けるような感覚で、動画を再生してみた。

「押忍!ドラエグは神ゲーさん。阿部菜々実です!」

すっかり、ロードモバイルの世界では「ドラエグは神ゲー」と名乗っていたことを忘れていた……。素晴らしいネーミングセンスを自画自賛しつつ、懐かしい声に耳を傾ける。

まずは「いつも助けてくれてありがとう」と、このゲームでの活躍というよりも、あらゆる課金イベントでそれなりに貢献してきたことを労ってくれた。数え切れないくらい天国に旅立った福沢諭吉先生もきっと喜んでくれているはずだ。

そして、次に話してくれた話題を、雑に要約するとこうなる。

「お前、特典会では笑わせてくるのに、オンライントークでは意外と真面目で草」

これまで貫いてきたスタイルは、案外受け入れてくれているようだった。インタビュー形式のオンライントークは、どうやら好評のようで「楽しくて幸せな時間を提供してくれてありがとう」とまで言ってくれた。なんて優しい子なんだ……。

振り返ってみれば、最後のオンライントークのラスト数十秒。「これまで話してくれたことを自分なりにまとめて書いてみる」と告げたときも、阿部は笑「読むの楽しみにしています」と笑顔でうなずいてくれた。ステージに立てば、最高のパフォーマンスを届けてくれて、特典会では変なギャグに対しても歯を見せてくれて、インタビュー形式の堅苦しいオンライントークにも真摯に対応してくれる。本来はこちら側が言うべきなのだ。「幸せな時間を提供してくれてありがとう」と。

そして阿部だけではない、溢れるホスピタリティで気の狂ったチェキ撮影にも快く対応してくれたそらみちゃん。かっこよくて聡明で視野が広い石井さん。その他スタッフのみなさま。あなたたちがいたから、この214日を楽しむことができました。心から感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。

※文中の敬称は一部省略しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?