情報社会時代の大工・梅棹忠夫と「家事整理学」、そして西山夘三による批判

今日、6月13日は梅棹忠夫(1920-2010)の誕生日です。しかも、生誕100年という大きな節目。梅棹といえば『知的生産の技術』。生誕100年にして第100刷のロングセラーなのだそうです。

『知的生産の技術』が執筆されていた頃、梅棹は同時並行的に複数のプロジェクトを展開していたようですが、そのなかの一つに「家事整理学」がありました。「整理」というキーワードは、『知的生産の技術』でも「整理と事務」と題して1つの章が設けられています。

京大式カードを例に挙げるまでもなく、〈情報〉の「整理」に精魂傾けた梅棹が、その熱量をさらに〈家庭〉の「整理」へも注ぎ込んだ。その背景には、梅棹が「日曜大工」の域を軽々と超えた大工趣味とも関係があるのでは中廊下。そんな風にも思えます。

いわば、情報社会時代の大工さんともいえる梅棹忠夫にとっての「家事整理学」とはどんなものだったのでしょうか。そして、一大ブームともなった「家事整理学」は、建築学者・西山夘三によって批判されもしました。1960年代後半の日本社会にあって、どんな意味合いがあったのでしょうか。

梅棹忠夫生誕100周年ということで、この「家事整理学」をめぐるあれこれをスケッチしておこうと思います。

家事整理学の誕生

中央公論社が出版する月刊家庭雑誌『暮しの設計』の22号(1966年7月)に「家事すべての整理学」という特集が組まれました。原稿を依頼された梅棹は「家事整理の技術について」と題する文章をまとめます。この特集号はけっこう売れたのだそう。

この特集号はひじょうな好評で、爆発的にうれて、たちまちうきりれたようである。発行所の中央公論社は、大いり袋を社員にくばった。それは、筆者のわたしのところにまでおくられてきた。

(梅棹忠夫『女と文明』p.116)

勢いづいた編集部は翌年の29号(1967年9月)でもまた「整理学」を特集。梅棹にもインタビュー記事を依頼することに。そうしてできたのが「すてるモノとすてられないモノ:続・家事整理学原論」でした。

雑誌『暮しの設計』は、梅棹の「家事整理学原論」を中心に、同誌でたびたび取り上げてきた「家事整理学」関連記事を集成して、1970年に『家事整理学のすべて』を出版します。

Amazon掲載の書影がなぜか全く関係ない本になってるのが困りもの。

同書には、もっとも古い原稿で『暮しの設計』5号(1963年9月)、新しいもので39号(1970年1月)を収録し、さらに雑誌『モダンリビング』57号(1967年12月)の「住まいの整理学」特集に寄せられた、加藤秀俊「整理の問題:生活のデザイン」や、雑誌『EXCEL』69年初冬号掲載の水野肇「救急箱の点検」が加えられたものでした。

執筆陣も多彩。目次から拾ってみましょう。

梅棹忠夫、加藤秀俊、飯塚五郎蔵、今和次郎、吉沢久子、牛山礼子、犬養智子、佐藤順子、上坂冬子、俵萠子、水野肇、谷井澄子、田伏中子、小林重順、佐藤邦夫、大塚清六、林周二、とば・てる、加納由貴子、川上玲子、神谷圭子、牧田茂。

同書に収録された「家事整理」のモデル事例として、「京都・U氏邸」、つまりは梅棹邸の主婦コーナーが紹介されています(図1)。

図1 京都・U氏邸の主婦コーナー

梅棹忠夫の「家事整理学」は1966年に雑誌『暮しの設計』に寄稿した文章を皮切りに、その複数の成果を生み出す〈家庭論〉を成していきます。「家事整理の技術について」と「すてるモノとすてられないモノ:続・家事整理学原論」は後に『女と文明』(1988)に収録されます。

同書は、梅棹が1950年代ごろから書いていた「妻無用論」「母という名のきり札」などの〈女性論〉と、「家事整理学」などの〈家庭論〉をあつめて編まれた本です。

出版年が1988年と随分ときが経ってしまっています。以前から単行本化の話はあったものの、多忙をきわめる梅棹の状況はそれを許してくれませんでした。次第に梅棹のなかで〈家庭論〉への関心が薄らいでしまいます。

お蔵入りになるかとみえた〈家庭論〉の単行本化は、予期せぬ災いによってもたらされました。1986年3月12日、梅棹の身を原因不明の失明が襲います。

わたしは目をわずらって、さまざまな社会的活動から身をひかざるをえなくなった。そこで、永年の宿題をはたしたいとおもったのである。

(梅棹忠夫『女と文明』、p.ii)

『女と文明』の翌1989年には『情報の家政学』が出版されます。この本は、『情報の文明学』(1988)に代表される〈情報論〉、『知的生産の技術』(1969)にみられる知的生産の〈技術論〉に、『女と文明』で考察された〈家庭論〉が合流したもの。

同書もまた、出版元であるドメス出版から十年以上前から話を持ち掛けられていたものだったのが、『女と文明』同様にかたちになったものなのでした。

梅棹「家事整理学」の世界

さて、前置き(?)が長くなったのですが、ここらで「家事整理の技術について」をみてみたいと思います。この論考は次の見出しで構成されています。

体系的岡目八目理論

主婦はたいていデモシカ主婦だ

家事の肩がわりは家庭の進歩

家事の忙しい家庭は欠陥がある

家計と趣味は整理に優先する

完全主義の道徳論はやめよう

家事は自己増殖する

主婦は多忙さをたのしんでいる

システム・エンジニアリング

家財道具をもちすぎる

「かわない」は工学的禁欲

「すてる」は整理の花形

消費美徳説では「すてられ」ない

家庭は生物ににている

家庭の非合理性こそたいせつ

家事の熟練工は時代おくれだ

手をぬくのが整理の第一原理

家事整理の皮肉な結果

普段、家事は主婦が専門家だとみなされる現状に対して、むしろ家事は「専門的業務」ではないと言います。

家事を、専門的業務とかんがえなくていいのである。むしろ、家事を、専門的業務にしてはいけないのである。家事は、だれにでもできるもの、片手間でもできるもの、そういうものにしておくことが、家事というもののほんとうのありかただ、とかんがえているのである。

(梅棹忠夫「家事整理の技術について」)

専門家や熟練工でなければいけない家事は、むしろそれを家庭外にアウトソーシングするべきで、実際に世の中には「主婦にかわって家事の肩がわりをする専門的職業がふえた」。それゆえ「家事がすくない家庭ほど、進歩した家庭」であり、実際のところ「家事というものは、すくないほどいい」とつづける。

つまりは「家事整理の技術」というのは「家事をへらすための技術」であるのだと梅棹は言います。この延長線上にあらわれる「家事整理の基本的原理」を梅棹は「主婦追放」と位置付ける。

とはいえ「なるだけ家事をやらないようにすませる気になる」のは難しい。なぜならば「掃除をしていなければ気持がわるい」とか、ほこりが残るような掃除は「心がけがわるい」といったロッテンマイヤーさんみたいな道徳論が根強いから。よって、家事は自己増殖し、主婦は多忙を楽しむことになるのだと。そこにメスを入れるのが「岡目八目的家事整理学」というわけだ。

わたしは、家事整理学というのは、最近はやりかけているシステム・エンジニアリングの一種だと考えている。(中略)ある仕事をするのに、必要な機械や設備をどのように配置・結合し、人間をどのように編成し、手順をどのようにするのがいいかをきめるための技術である。それを、家庭についてかんがえると、つまり家事整理学そのものになる。

(梅棹忠夫「家事整理の技術について」)

さらに梅棹は続ける。

家庭そのものを、一つのシステム(系)とみる見方にたっている。家庭ということばは、「家庭の事情」とか「家庭裁判所」などという場合にみられるように、家族間の人間関係に重点をおいてつかわれることがおおい。しかし、あたりまえのことだが、家庭は人間だけでできているわけではない。それは、家族としての人間と、その人間に付随しているさまざまな「モノ」とからできているのである。(中略)家庭というのは、それら人間と物質のすべてで構成している一つのシステムである、という見方なのである。

(梅棹忠夫「家事整理の技術について」)

この見方に立脚して、モノの空間的配置から見て、なるべく物は持たないこと、そのためには「かわない」ことと「すてる」ことが推奨される。こんまりはここに「ときめく(スピリチュアル)」を持ち込むけれども、梅棹は「システム・エンジニアリング」を持ち出すのでした。

とはいえ、この話は「ホーム・マネージメント」的に「奥さまも立派な経営者」になりなさいというお話ではない。なんせ「主婦追放」なのだから。なのでシステム・エンジニアリングと称しつつも、合理性を言うのでなく、「家庭の非合理性こそたいせつ」と言う。そして「手をぬくのが整理の第一原理」とも。「家事は、なるだけしないですませよう」を実現するために、「家事整理の技術」は存在する。

なるほど、そういうことか。ただ、論考の最後に梅棹はこう予言しています。

家事がひじょうに減少してひまになったあかつきに、主婦たちが、こんどこそたのしく身をまかせる仕事は何かというと、おそらくそれはいちばん可能性のたかいのは、なんと「家事」であるといわねばならないのである!

(梅棹忠夫「家事整理の技術について」)

技術学としての家事整理学が「手をぬく」ために「整理」をするはずだったのに、精緻に「整理」をすること自体が目的化し、それゆえの多忙を楽しむ。実際、整理学の模範例として示される事例は、立派に「整理」され過ぎていて、そこへ至るための「多忙」が、快楽か脱落かの二択を迫りがち。

大工としての梅棹忠夫

この「家事整理の技術について」みみられる、「システム・エンジニアリング」を謳いつつも「非合理性」の大切さを念押しし、しかも、締めくくりで登場するてへぺろ感はどこからくるのでしょうか。

その謎をとくカギとして、「大工としての梅棹忠夫」を持ち出してみたいと思います。

マルチな才能を誇る梅棹だけあって、正史ともいえる『行為と妄想:わたしの履歴書』(1997 ★1)以外に、その名も『裏がえしの自伝』(1992)という本を書いています。

帯文にはこうあります。「なりたくてなれなかった人生の話」。人生の途中で脇道にそれてのめりこんだことを綴った異色の伝記です。目次を見てみましょう。

第一章 わたしは大工

第二章 わたしは極地探検家

第三章 わたしは芸術家

第四章 わたしは映画製作者

第五章 わたしはスポーツマン

第六章 わたしはプレイボーイ

「わたしはプレイボーイ」が気になるでしょうが(笑)、ちょっと脇に置いておきまして、第一章「わたしは大工」に注目したいと思います。竹下道具館開館を話の枕に、自分自身の大工趣味を熱く語るこの章。文中でも、自身の大工道具について熱く語っています。

実際、梅棹の大工の相当な腕で、鶴見俊輔が梅棹の人物像を加藤秀俊に語った際、自分で建具も造ってしまうスゴイ人と紹介したとのこと。

鶴見さんは(中略)わたしに、ぜひいちど梅棹忠夫という人に会いなさい、と熱心にすすめられた。鶴見さんによると、梅棹さんという人は、じぶんで金槌やカンナを使って簡単な建具などさっさとつくってしまう人だ、あんな実践力のある人は、めったにいるものではないというのであつた。

(加藤秀俊『わが師わが友:ある同時代史』1982)

ほかにも、やはり鶴見俊輔がこんな証言をしています。

鶴見「梅棹は、ライフスタイルが学問と一体になっている。家の構造を床から自分で変えていくとかね、大工道具のセットがおいてあって、何年がかりでこの家をこういうふうに変えていく。そういう発想が、一九五〇年くらいから梅棹にあるんだよ。」

(森毅・鶴見俊輔『人生に退屈しない知恵』2009)

『裏がえしの自伝』には、梅棹の大工趣味が次のように書かれています。

わたしは、人生のある時期に、大工仕事に熱中したことがあった。そして、大工道具もかなりの数のものをもっていたのである。わたしは毎日、カンナをにぎり、ノコギリをひいた。(中略)わたしの大工仕事は、いまでいうところの日曜大工というようなものではなかった。そのころは、日曜大工ということばもなかったし、じっさい、日曜だけのことではなかった。

(梅棹忠夫『裏がえしの自伝』1992)

そんなに好きな大工仕事。ただ、「二級建築士になって住宅建築を受注して施工する」ことを夢想していたのではなかった気がするとも言う梅棹。さらに次のようにも書いています。

わたしが大工仕事をやりはじめたのは、経済的事情によるもののように、まえにかいた。もちろん、自分でつくれば安あがりにはちがいないが、大工道具や原材料への投資も必要だし、なによりも労力と時間がかかる。けっきょく、わたしの大工仕事というのは、経済的なことは口実で、じつは趣味なのだ。わたしは趣味で大工をやっていたのだ。その成果が多少の実益をうんだというにすぎない。

(梅棹忠夫『裏がえしの自伝』1992)

どうやら、大工になりたいというよりも、自分の手でモノをつくりだすことの快楽にひたる。その過程を味わう。ヘタをすると成果物への関心も薄かったのかも知れません。

ものをつくる過程を味わいたい梅棹の欲望。でも、中学から大学時代には大工仕事にかかわった記憶もなく、さかのぼると小学四、五年の頃に「大工さんになろう」と考えていたらしい。さらに、そんな「大工願望」の根っこには、曾祖父が大工の棟梁だったことがあるかもしれないというのです。

わが家には、すくなくとも大工の伝承があった。わたしは少年時代からわがわが家が大工であったことを聞かされてそだった。それをくりかえしわたしの耳にふきこんだ祖父や父は、ひょっとしたら、わたしの代で梅棹家が大工として復興することを、かすかに期待していたかもしれないのである。

(梅棹忠夫『裏がえしの自伝』1992)

ものをつくる過程を味わう欲望に「大工」という名を与えたのが祖父や父だったのかも。ものをつくることに夢中になり、経済的なことを口実にしつつも、実は趣味で大工をしたいのだという梅棹。「京都・U氏邸」として「整理学」のモデル事例として紹介される主婦コーナーは、梅棹自身が、かなりの労力をかけて、ウキウキで打ち込んだ労作に違いない。

それゆえ、「家事整理」についてあれこれ「体系的岡目八目」を言いつつも、「整理」することがもつ圧倒的魅力もまた骨身に染みて知っていて、「家事整理」の行きつく先にある「家事」の快楽もまた容易に予想できた。それゆえのてへぺろ感ではないのだろうか、と思えるのです。

情報社会と未来学

1966年に寄稿された「家事整理の技術について」は、梅棹忠夫をとりまく研究者たちとの研鑽のなかで生まれたものです。たとえば「整理学」といったとき、「被服整理学」的な意味を除けばその嚆矢にあたる本が、社会学者・加藤秀俊(1930-)の『整理学:忙しさからの解放』(1963)でした★2。

とはいえ、「整理学」という言葉は加藤による造語なのでもないと言います。

たしか、一年ほどまえ、友人たちととりとめのない雑談をしているあいだ、話題がたまたま、われわれをとりまいたおびただしい文献や資料を「どんなふうに整理すべきか」という問題におよび、そのとき、だれかが、「いまや、”整理学”が必要な時代やな」とつぶやいた。それがだれであったか、忘れた。(中略)それがだれであったにせよ、とにかく、その席にいあわせたわれわれのすべてが、文献ないし情報の整理を緊急の課題としてかかえこんでいた…

(加藤秀俊『整理学』、p.1)

そして「本書ができるにあたっては、先輩や友人たちとの、おりにふれての生理学談義、そして、それらのひとびとのそれぞれにみごとな整理の実践例から多くのものを学びとらせていただいた」とも言う。その「先輩や友人」の筆頭が、梅棹忠夫なのでした。

梅棹もまた、この「”整理学”が必要な時代やな」というつぶやきの波紋にゆられて、1965年4月から岩波書店の雑誌『図書』にて連載をスタートさせます。連載名は「知的生産の技術について」。後に『知的生産の技術』と改題の上、新書化されるその連載は、「家事整理の技術について」と対をなす原題をもっていたのでした。

また、梅棹や加藤とともにあった「先輩や友人」のさらに一人、文化人類学者・川喜田二郎(1920-2009)の『発想法:創造性開発のために』(1967)もまた、「”整理学”が必要な時代やな」の問題圏に位置付けられます。

このように、1960年代の人的ネットワークのなかで育まれた「家事整理学」。梅棹や加藤らのこの時期の動きは「情報社会論」や「未来学」のムーブメントと切り離しては考えられません。つまりは、『暮しの設計』という主婦を読者層に想定した家庭雑誌に掲載された「家事整理学」ではあるものの、梅棹らにとっては、「家庭」に目を向けること自体が、「情報」や「未来」とは無縁ではない、むしろ必然な展開であったということ。

なお、「情報社会論」の動きについては、以前、noteに書いたのでそちらを参照いただければ幸いです。

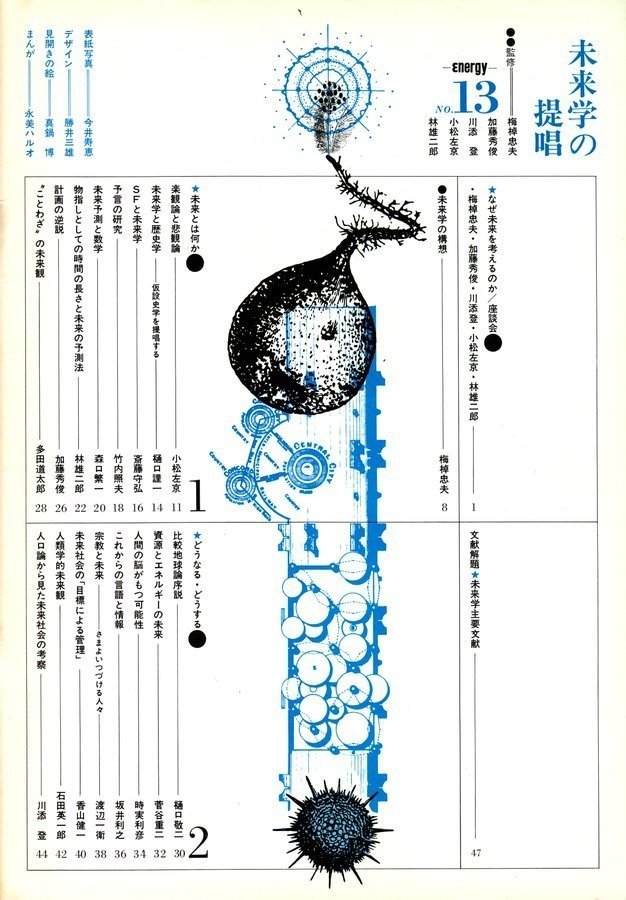

「情報化社会」や「未来学」を牽引した林雄二郎(1916-2011)のほか、梅棹忠夫、加藤秀俊、そして建築評論家・川添登や、SF作家・小松左京を監修として、エッソスタンダード石油のPR誌『エナジー』が「未来学の提唱」(1967)と題した特集を組みます(図2)。

図2 「未来学の提唱」特集号

この頃、梅棹は「未来学の提唱」のメンバーらと「万国博を考える会」を結成。1970年に開催される日本万国博覧会の実質的な演出を務めていくことになります。そして、万博後は民博(民族学博物館)の設立に注力することに。このあたりの経緯は、山本紀夫『梅棹忠夫:「知の探検家」の思想と生涯』(2012)や東谷暁『予言者 梅棹忠夫』(2016)などで知ることができます。

さてさて、1970年代になると、こうした巨大イベントや重要プロジェクトに忙殺されるなかで、梅棹の「家事整理学」への関心も下火になっていったものと思われます。その多忙な日々を止めたのが、突然の失明だったのでした。

未来学といえば、「家事整理の技術について」が『暮しの設計』に掲載された1966年に、林雄二郎が中心になってまとめた『20年後の日本:豊かな国民生活への一つのビジョン』と、そこから着想し大胆に未来画へ翻案した真鍋博『絵で見る20年後の日本』(ともに日本生産本部)が出版されます。「未来学の提唱」の前年にあたります。

この、イラストレーター・真鍋博(1932-2000)は、未来学のヴィジュアル化を担った人物で、1969年には加藤秀俊とともに編集にあたった『2001年の日本』が読売新聞社から出版されます。真鍋が描くバラ色の未来予想図に促され、翌年の大阪万博に向かって未来論は最高潮に達するのです。

そんな頃に真鍋が婦人雑誌『マイライフ』(グラフ社)に連載していた記事が単行本化されたのが、真鍋博『ぼくの家庭革命』(1971)。

梅棹忠夫が「家庭」を論じていた同時代に、同じく未来学界隈で活躍していた真鍋博もまた、得意の軽妙なエッセイでもって「家庭」を論じています。「掃除よさようなら」「マイホームこそ情報センター」「台所は男の世界」などなど、ダジャレをかませながら常識をことごとくひっくり返す真鍋節が展開されています。

そこでは「整理」などといったチマチマしたアプローチには目もくれない「方法としての未来」とも言える発想の転換が提案されます。「家事整理学」の関節外しな家庭論ですが、案外と梅棹の主張とも重なる部分が多々ある気もして興味深いです。

西山夘三の整理学批判

一方で、「整理学」ブームへの辛辣な批判も登場します。それは、梅棹忠夫の「家事整理の技術について」掲載の『暮しの設計』1966年7月がヒットした4カ月後。雑誌『展望』1996年11月号に掲載された「生活革新のヴィジョン」という論考です。執筆したのは、建築学者・西山夘三(1911-1994)。

私の懇意にしているつきそいさんが、病でねこんだ京都のさる大家の御後室さんの看護にいった。医者に来てもらうというので、手洗いの用意をしようとしたところ、手拭いがない。嫁女さんにいうと、自分のものでは?といって取り出したのが相当くたびれていて、よその家庭では雑巾におろしていそうな手拭いだった。

(西山夘三「生活革新のヴィジョン」)

なんだか落語がはじまるような出だしのこの文章。敗戦からすでに20年以上たって、自分たちの生活が随分と使い捨ての時代になったこと。そもそも使い捨てないと家の中がとんでもない状態になることを指摘しつつも、とはいえ、こんな使い捨てでいいのか?という問いかけ話の枕に置かれています。

で、そのあとは毎度恒例のアクションシーン。当世住宅業界・住宅事情を縦横無尽に斬りまくっていきます。俎上に載せられるのは、民芸品やら食器セット、百科事典などの「ものの洪水」。床の間や家相といった「しきたり」と電化製品や新しいモードといた「流行」、さらに「団地エリート」「三種の神器」「庭つき一戸建住宅」「モータリゼーション」などなど。

これら斬られ役のうちの一つが「整理学」。「生活用具、家具、家財、道具、材料、雑品、その他あらゆるものが最近、飛躍的にふえてきた。ものばかりではない。情報も洪水である」と。

うっかりするとモノと情報の洪水の中におぼれてしまう。大量生産、大量消費の時代には、それをどのようにうまく整理していくかのチエが何よりも必要である。「整理学」が流行するわけだ。

(西山夘三「生活革新のヴィジョン」)

さらに西山はこう言います。

整理のしごとは大変である。しかしそれは必要なことだ。そして整理がおこたらずにおこなわれている生活はスガスガしい。—しかしわれわれは整理のために生活をしているのではない。われわれがここで考えてみなければならないのは、このような、たえず整理においかけられている生活が果たして必要なのだろうか?ということである。

(西山夘三「生活革新のヴィジョン」)

西山の頭には常に「生活」がよりよい方向へ改善されているのか、という問いがあります。「整理学」でもたらされる生活は、本当にわたしたちの生活をよりよいものにしてくれるのだろうか、と。

あたえられた条件のなかで整理学だけに目をうばわれて、本当に「整理」された生活をどのようにつくるべきか、という観点がぬけていたのでは、井戸の中の蛙である。そしてわれわれはいま、整理におわれて、井戸の中の蛙になりかけているのではなかろうか。

(西山夘三「生活革新のヴィジョン」)

「整理学」は、わたしたちが本当に直視すべき問題を見えなくする。西山はそう警告したのでした。

そもそも、西山がこの論考のタイトルを「生活革新のヴィジョン」とした理由は、政府発の「二十一世紀のヴィジョン」だとか、先に紹介した林雄二郎らによる「ヴィジョン研究会」による『20年後の日本』といった動きに対する「否」にありました。

西山は後にこの論考を著作集に収録するにあたって解題を付してこうコメントしています。

ヴィジョン論の最も大切なポイントは、現在すすみつつある「革新」が、国民大衆の切実な要求からうみ出されたものでなく、マスコミによって国民大衆を操作し、それによって押しつけてつくり出されたものであること、そのため、国民にとって好ましくない歪み、あるいは全くあやまった方向にすすみつつある生活様式の荒廃、それがわれわれにもたらす危険を早急に明らかにし、これに対して国民の自主的な生活改善の方向を対置していくことである。

(西山夘三『住居論:西山夘三著作集2』)

「国民の自主的な生活改善の方向」なるものが、はたして存在するのかどうかよくわかりません。実は「自主的」というのは「左翼的」という意味合いだったのかもしれません。いずれにせよ、西山の目には「家事整理学」は、資本主義に寄り添い、現状の住環境を肯定する考え方と映ったのでしょう。

ただ、少なくとも梅棹忠夫の「家事整理の技術について」を読む限り、西山が指摘するような「整理学」とは異なる気もします。というか、二人はともに、今和次郎(1888-1973)を敬愛し、それぞれ『今和次郎集』の解説を手掛けた人物。しかも、西山も梅棹に負けないほど、家庭工作(もっぱら設計に徹して、製作は外注したようだけれども)を手掛け、そして「記録魔」であり「整理魔」でした。

最後に、梅棹忠夫による「工作人」宣言を引いておきます。

わたしも知識人にはちがいないだろうが、書斎型知識人に対して、野外型知識人とでもいおうか、あるいは、いわゆるフロンティーア・インテリゲンチャといわれる部類に属するのであろう。フロンティーア・インテリゲンチャは、なによりもホモ・ファーベル(工作人)でなければならないのである。

(梅棹忠夫『裏がえしの自伝』)

梅棹忠夫も西山夘三も、ともに情報社会時代の「大工さん」だったのかもしれません。それゆえに、西山もまた「整理学」を批判しつつも、その豊饒な魅力を知っていたはず。

注

★1 日本経済新聞恒例「私の履歴書」として1996年1月1日から31日まで連載され、後に大幅加筆の上、単行本化された。

★2 加藤は『整理学』から22年後の1985年に『電子時代の整理学:事務機器を点検する』を同じく中公新書から出しています。前著の頃にはまだパソコンはおろか、ワープロもなかったのでした。

参考文献

加藤秀俊『整理学:忙しさからの解放』、中央公論社、1963年

川喜田二郎『発想法:創造性開発のために』、中央公論社、1967年

西山夘三『住居論:西山夘三著作集2』、勁草書房、1968年

梅棹忠夫『知的生産の技術』、岩波書店、1969年

真鍋博『ぼくの家庭革命:マイ・ホームは進化する』、文藝春秋、1971年

梅棹忠夫『女の文明』、中央公論社、1988年

梅棹忠夫『情報の家政学』、ドメス出版、1989年

梅棹忠夫『裏がえしの自伝』、講談社、1992年

梅棹忠夫『行為と妄想:わたしの履歴書』、日本経済新聞社、1997年

特別展「ウメサオタダオ展」実行委員会編『梅棹忠夫:知的先覚者の軌跡』、千里文化財団、2011年

山本紀夫『梅棹忠夫:「知の探検家」の思想と生涯』、中央公論新社、2012年

東谷暁『予言者 梅棹忠夫』、文藝春秋、2016年

五十嵐太郎ほか『超絶記録!西山夘三のすまい採集帖』、LIXIL出版、2017年

(おわり)

サポートは資料収集費用として、今後より良い記事を書くために大切に使わせていただきます。スキ、コメント、フォローがいただけることも日々の励みになっております。ありがとうございます。