2022年、国はどんなロボットに投資するのか?(経済産業省編)

昨年度、Note記事の中で意外と好評だった「国はどんなロボットに投資するのか?」シリーズ。シリーズと言っても、2回だけですが、、、国の予算編成から、どんなロボットの開発や導入に予算を投入しようとしているかを考えてみました。

ちょっと気が早いですが、令和四年度(2022年度)の概算要求が出ていましたので、2022年度に「国はどんなロボットに投資するのか?」ということを見てみたいと思います。ただし、概算要求なので、まだ各省庁が財務省に申請をした段階で、まだまだ変わる可能性はあるかと思います。

今回もまずはロボット産業の大本命、『経済産業省』の概算要求のホームページを見てみます。

情報ソースは経済産業省の予算関係のホームページに載っているPR資料などのオープン情報を勝手に拾って来ただけですので、抜け漏れがあるかもです。また、情報の正確性は責任を持ちません。(漏れをご指摘頂ければ追加します)

ロボット技術開発

昨年度に引き続き、最もロボットの要素技術っぽい研究開発を含むのが「革新的ロボット研究開発等基盤構築事業」。予算も本年度の6.6億円から来年度は18.7億円と大幅増額での申請です。

「ロボットフレンドリーな環境を整備」するという内容と「ロボットの要素技術の研究」を行うという2本柱なことも変化ありません。

一昨年度から開発が始まっている事業で、ロボットフレンドリーな環境整備としては、施設管理、小売、食品製造などの人手不足が顕著な分野へロボットを導入していく上で、導入コストの低減につながるロボットを導入しやすくする環境(ロボットフレンドリーな環境)の整備に関する研究開発が行われています。例えば、様々なロボットが様々なエレベータに搭乗できるようにするための通信仕様や運用方法などについての研究開発がされています。これまでの成果も踏まえて、エレベータとの通信仕様は『ロボット・エレベーター連携インタフェイス定義 RRI B0001 :2021 (Draft Rev.2.0)』としても公開されていますので、興味ある方はご参考ください。

また、エレベータ以外の取組みも盛んに行われており、昨年度、今年度の取組みを踏まえて、一般の方にも伝わりやすいような紹介動画が作成されています。(事業者用はこちら)

また、屋外環境の構築に関しては、「ラストマイル宅配」を対象とした配送ロボットなどを事例として、2020年度より開発が実施されています。2021年度も研究開発が行われており、説明資料には「制度設計方針の策定」のために研究、調査を行うと書かれていましたが、2022年度の概算要求の資料では「関連調査及び社会受容性向上を目的とした発信」という表現も入れられており、いよいよ世の中にインストールしていきたいという意志が出ているようにも思えます(あくまでも個人の印象です)。

この事業は、制度設計とも連携して進められるとも読み取れ、令和3年6月の成長戦略実行計画の中では、以下のように述べられています。

(1)自動配送ロボットの制度整備

ウィズコロナの時期が一定期間続く中で、利用者、従業者の安全につながる非接触型の自動配送サービスを実現するため、低速・小型の自動配送ロボットについて、

①道路運送車両に該当しないこととした上で、

②サービスを提供する事業者に対して連絡先やサービス提供エリア等の情報を事前に届出することを求め、

③安全管理の義務に違反した場合には行政機関が措置を行えることとする、④機体の安全性・信頼性の向上が図られるよう、産業界における自主的な基準や認証の仕組みの検討を促すこと

等を前提に、本年度のできるだけ早期に、関連法案の提出を行う。

低速・小型ロボットを車両とは扱わないこと、自主的な基準・認証などの仕組みを作ることなどを前提に21年度内には法案の提出が行われるとのことです。

一方、要素技術の開発に関しては、主にマニピュレーションの研究として、4つの研究開発がなされています。研究開発項目①「汎用動作計画技術」では、自動的かつ汎用的なロボットの動作計画技術の開発。研究開発項目②「ハンドリング関連技術」では、多用な対象物に対応できるセンシング機能やエンドエフェクタなどのハンドリング技術の開発。研究開発項目③「遠隔制御技術」では、離れた場所から安定的にロボットを操作できる遠隔制御技術の開発。研究開発項目④「ロボット新素材技術」では、ロボットを構成する部材へ適応できる非金属や複合素材等のロボット新素材の開発。

20年度、21年度は以下の3つのテーマが推進されています。

テーマ1:果菜作物収穫システムの開発

実施体制:ヤンマーホールディングス株式会社-共同研究先 学校法人千葉工業大学

テーマ2:変種変様な多能工作業を可能にするセンシング技術搭載エンドエフェクタの開発と実証

実施体制:パナソニック株式会社、国立大学法人東北大学

テーマ3:産業用ロボットの機能向上・導入容易化のための産学連携による基礎技術研究

実施体制:技術研究組合産業用ロボット次世代基礎技術研究機構-共同研究先 学校法人慶應義塾、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立大学法人筑波大学、国立大学法人大阪大学、国立大学法人岡山大学、国立大学法人東京大学

特に、「技術研究組合 産業用ロボット次世代基礎技術研究機構」【ROBOCIP (ロボシップ)】は、川崎重工業、デンソー、ファナック、不二越、三菱電機、安川電機の産ロボメーカ大手6社で始まり、産学連携により産業用ロボットの基礎技術研究を行っています。その後、ダイヘン、セイコーエプソン、パナソニックも追加で参画しており、様々な研究開発活動が産学連携も活用されながら、進められています。

AI・IoTなど

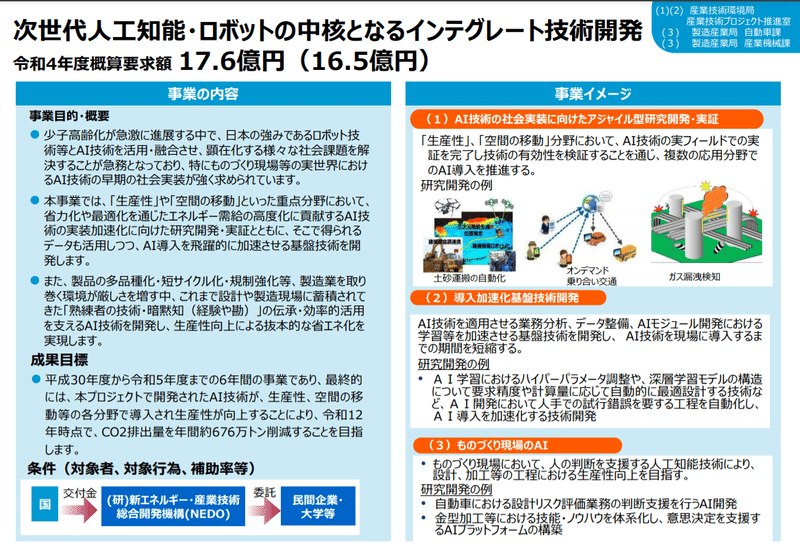

AI×ロボットの中でも、基盤的技術の開発とともに、出口を意識したものになっているのが、「次世代人工知能・ロボットの中核となるインテグレート技術開発事業」です。このプロジェクトでは、「生産性」や「移動」というのを切り口に、「交通」「プラント」「発電」「土木」「流通」で新たな領域へのAI導入を加速するAI技術の開発・実証とかを行っているようです。2018年度から取り組みが行われていて、推進されている具体的な内容は、NEDOのページや「パンフレット」で確認することができます。概算要求のPR資料は昨年度から変化ありませんが、2018年から2023年までの6年プロジェクトの中で、ラスト2年ということで、きっと社会実装へのプレッシャーが高まってきている頃ではないかと思います。

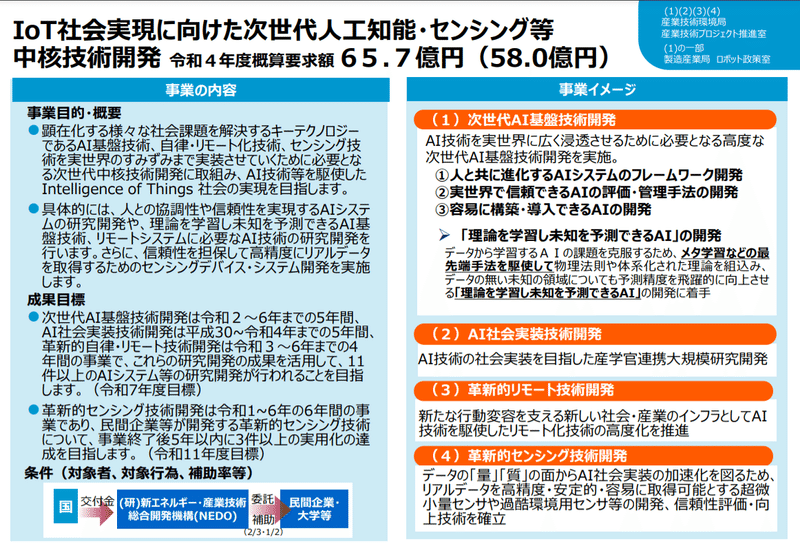

AIの研究開発ということで、⼈との協調性や信頼性を実現するAIシステムの研究開発や、⾃律・リモートシステムに必要なAI技術の研究開発を行うという目標になっているのが、「IoT社会実現に向けた次世代人工知能・センシング等中核技術開発」プロジェクト。予算規模も50億円⇒58億円(要求は72)⇒65.7億円と上昇中ですので、しっかり成果が出ている、もしくは他のプロジェクト統合がされているんだと思われます。昨年からの変化としては、「(1)次世代AI基盤技術開発」の一部が、ロボット政策室の担当になっていますので、AI/IoTからよりロボットに近いテーマも含まれるということでしょうか!?

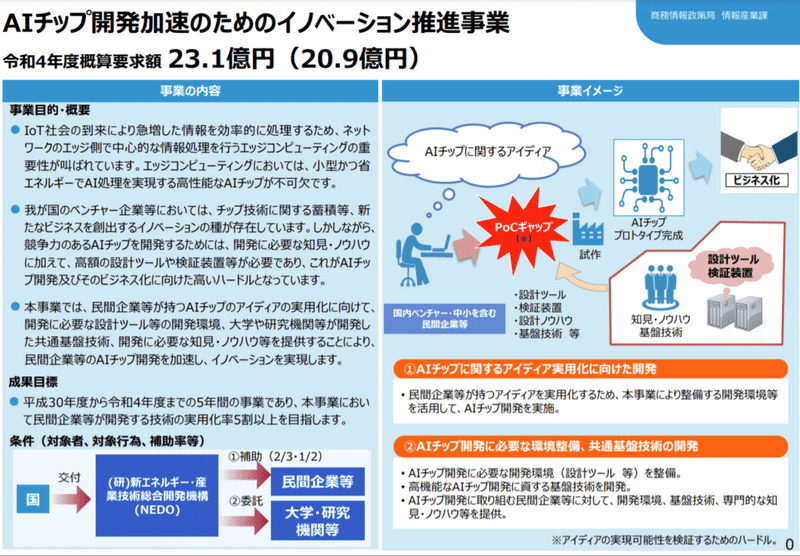

この他、AIのチップそのものの研究開発というプロジェクトもありました。どちらかというと、開発に必要な設計ツールや検証装置などの開発環境をしっかり整備するということに主眼が置かれているようです。

製造業

明確に「ロボット」というキーワードの予算は見つけられませんでした。見落としていたらスイマセン。

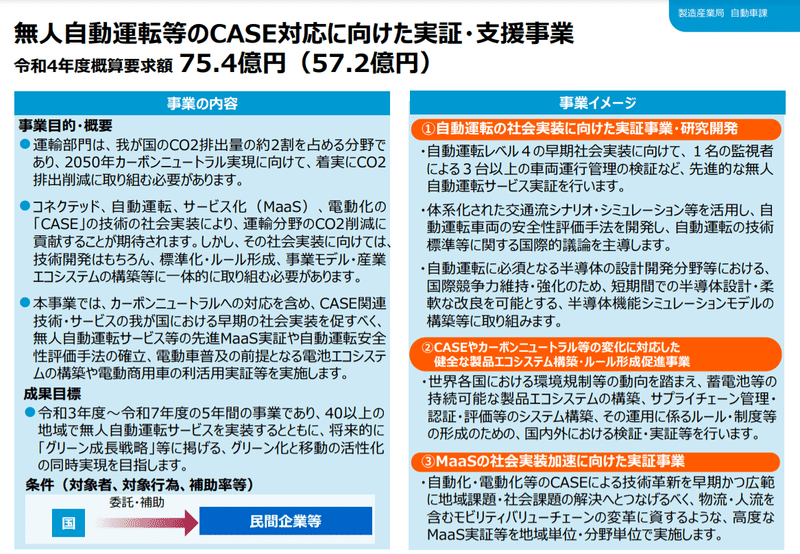

自動運転

自動運転、MaaS関係では2020年度から5年間のプロジェクトとして新たに始まった「無人自動運転等の先進MaaS実装加速化推進事業」が「無人自動運転等のCASE対応に向けた実証・支援事業」に名称変更されています。目標自体は、40以上の地域で無人自動運転サービスが実現、技術としても「遠隔監視技術により1名の監視者が3台以上の車両の運行管理技術」などは変わっていません。

細かい関係は十分理解していませんが、関連するプロジェクトとして、「自動運転レベル4等先進モビリティサービス研究開発・社会実装プロジェクト(Road to the L4)」があります。これは、経済産業省と国土交通省とが連携し、自動運転レベル4等の先進モビリティサービスの実現・普及に向けて、研究開発から、実証実験、社会実装まで一貫した取組みを推進していこうとするものです。

先日、産官学の様々なプレイヤーが参加して、キックオフ的なシンポジウムが実施されていました。講演資料もアップされていますので、ご参考まで。

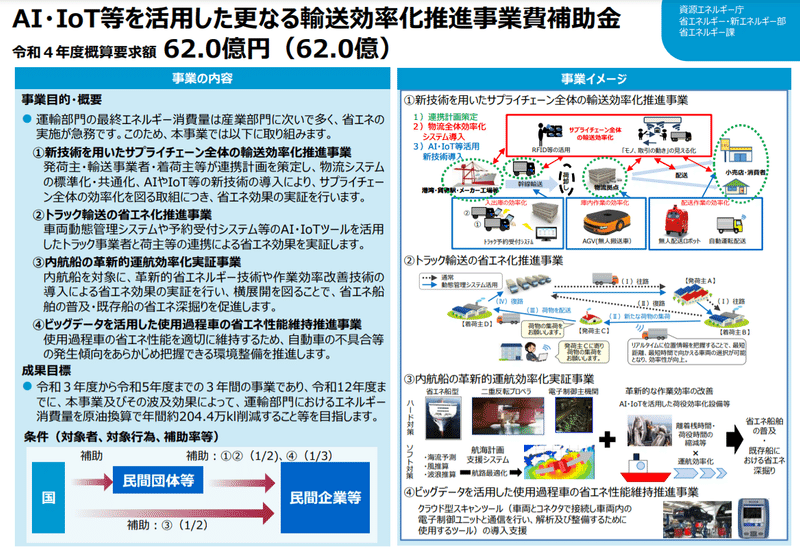

物流

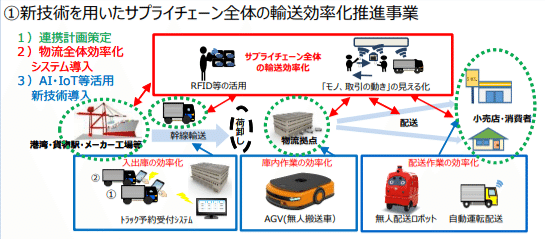

最初の方の「革新的ロボット研究開発等基盤構築事業」の中でも、屋外環境の整備として配送ロボット関係の取組みがありましたが、より実用フェーズのものとして「AI・IoT等を活用した更なる輸送効率化推進事業費補助金」というのがあるようです。(今回初めて知りました)

資源エネルギー庁の予算と言うことで、省エネという点がポイントになってくるようですが、「①新技術を用いたサプライチェーン全体の輸送効率化推進事業」として、倉庫内でのAGVの活用や無人配送ロボットを使った配送作業の効率化というのもスコープには入っているようです。

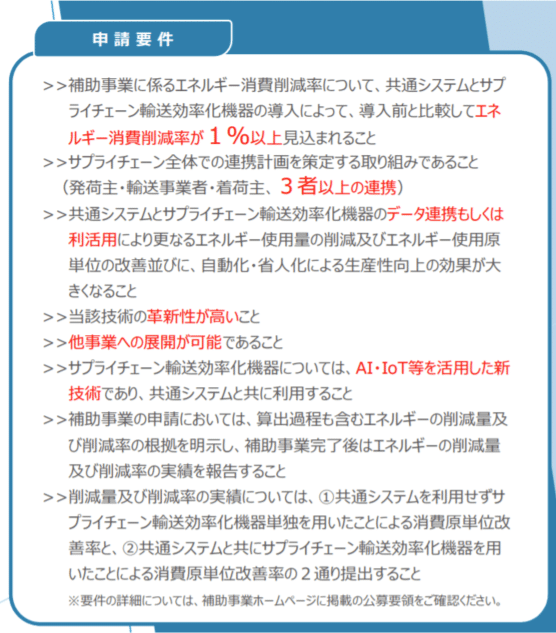

詳細は、委託事業者であるパシフィックコンサルタンツの事業ホームページを見て頂ければと思いますが、エネルギー消費削減率が1%以上などいくつかの要件を満たせば、申請でき、採択されれば、1/2の補助が出るという仕組みのようです。

また、予算化どのようになっているのかはわかりませんが、10/6には経産省で「第1回フィジカルインターネット実現会議」が行われています。この中では、特にロボットそのものには大きなフォーカスは当たっていないようですが、フィジカルインターネットの存在としての物流の重要性と緊急性は高まるばかりですので、SIP「スマート物流サービス」などの成果も踏まえて、大きなプロジェクトになっていくかも知れませんね。

最近は国の会議もyoutubeでアーカイブされるようになってきたんですね。

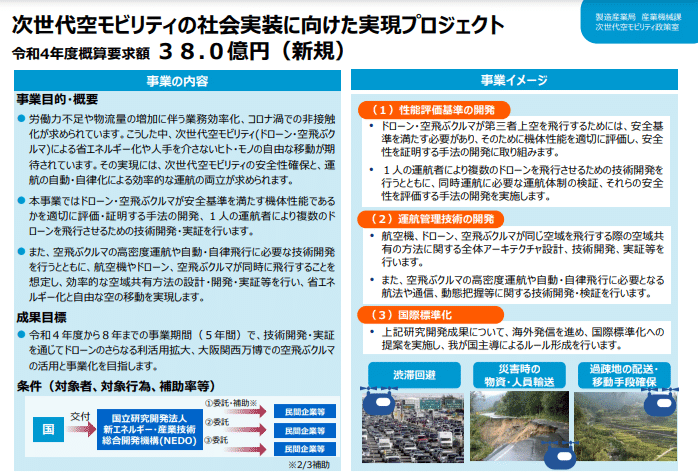

ドローン

今年度で「ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー社会の実現プロジェクト」が終わり、新たに「次世代空モビリティの社会実装に向けた実現プロジェクト」が始まるとのことです。

開発内容自体は前のプロジェクトをある程度継承しているような印象ですが、明確に違うのは、「大阪関西万博での空飛ぶクルマ」の活用を目指す!と宣言しているところでしょうか。

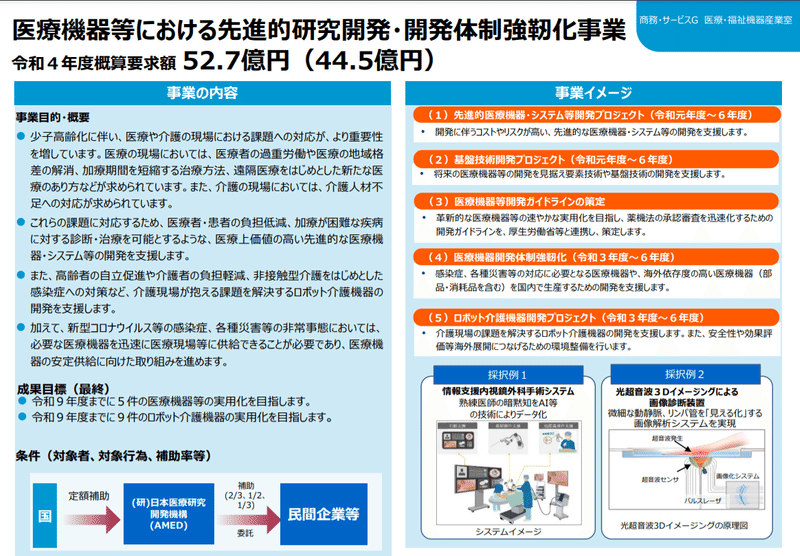

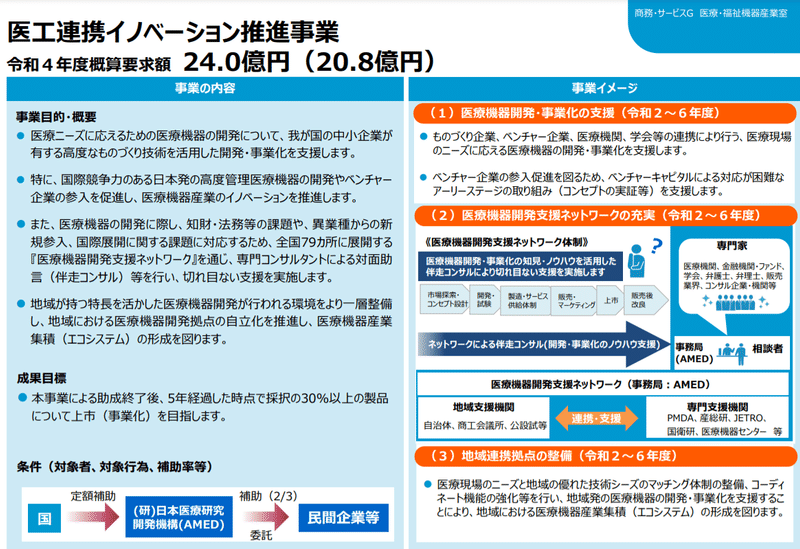

医療・介護

ヘルスケア領域でロボットを明確に記述しているのは、今年度に引き続き、「医療機器等における先進的研究開発・開発体制強靭化事業」の中の「ロボット介護・福祉⽤具開発プロジェクト」だけかもしれません。

このプロジェクトの中では、ニーズ由来のロボット介護・福祉⽤具の開発が行われ、2027年度までに9件のロボット介護・福祉⽤具の実⽤化が目標となっています。また、安全性や効果評価等海外展開につなげるための環境整備が引き続き行われる予定です。

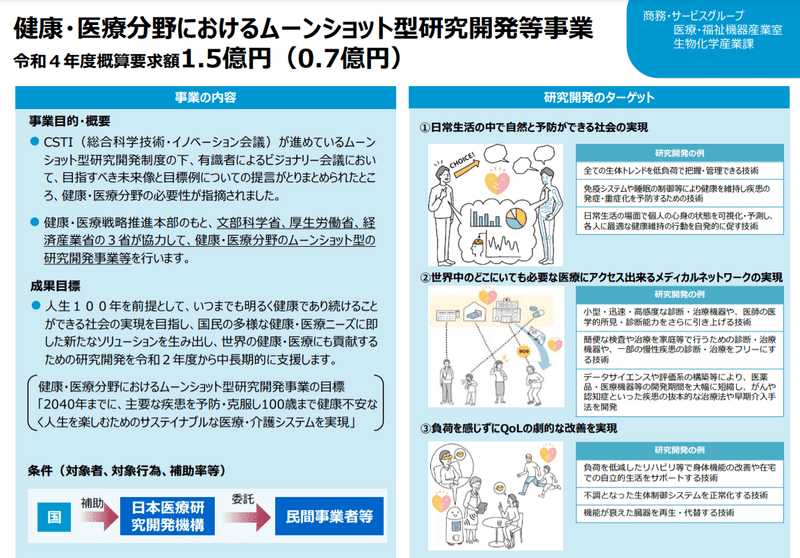

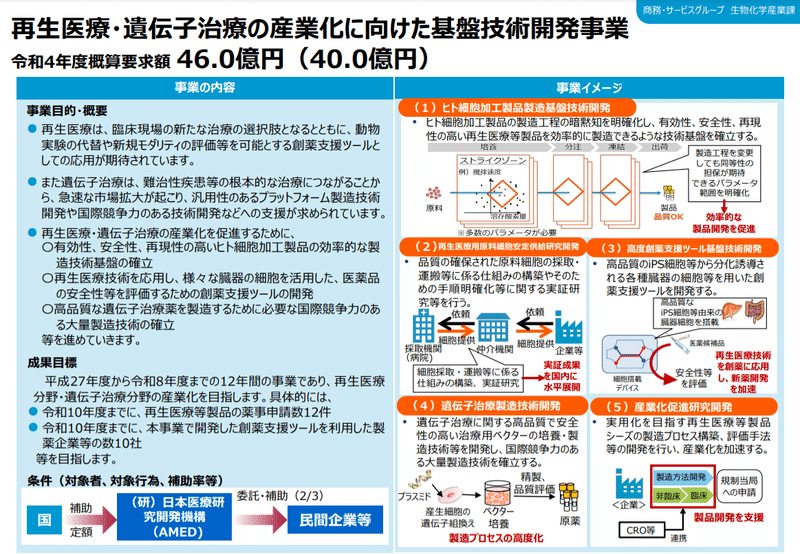

ただし、それ以外でも関連しそうなプロジェクトはいくつかあり、「健康・医療分野におけるムーンショット型研究開発等事業」の中では、「負荷を低減したリハビリなどで身体機能の改善や在宅での自立的生活をサポートする技術」の開発が行われたり、「再生医療・遺伝子治療の産業化に向けた基盤技術開発事業」の中では、「有効性、安全性、再現性の高いヒト細胞加工製品の効率的な製造技術基盤の確立」や「高品質な遺伝子治療薬を製造するために必要な国際競争力のある大量製造技術の確立」などロボット技術が活用されそうな内容は沢山あります。

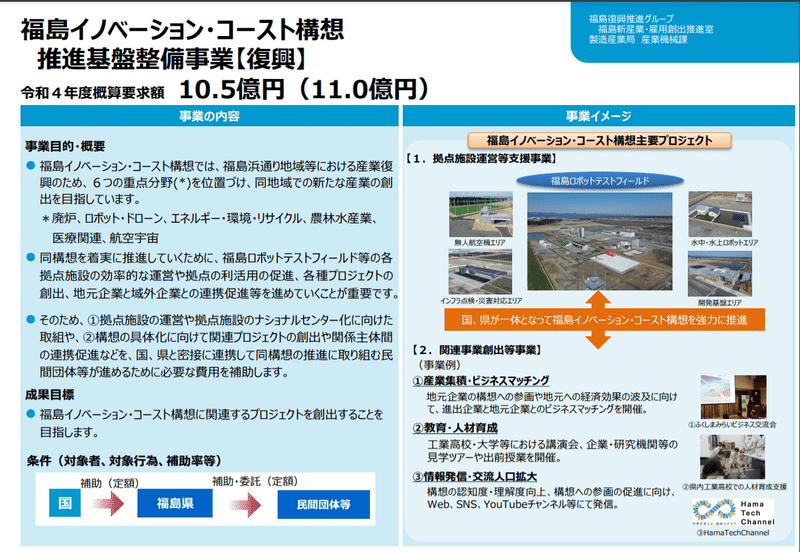

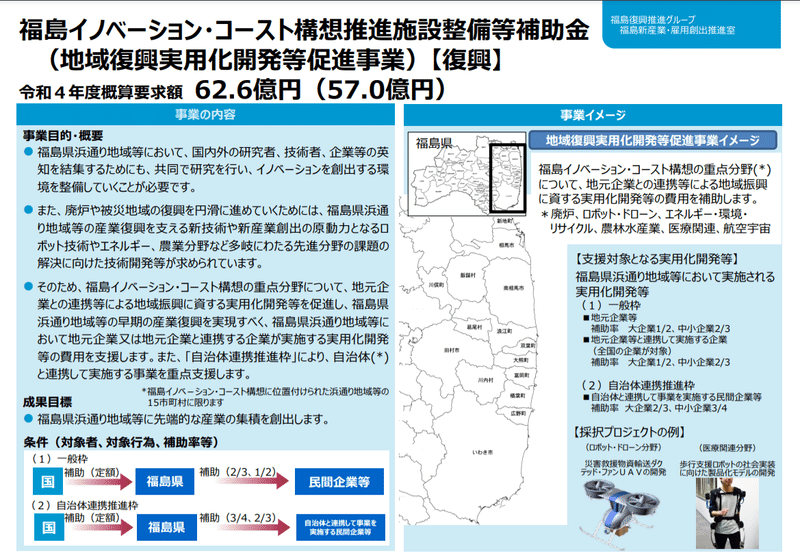

福島プロジェクト

東日本大震災の後に始まった「福島イノベーション・コースト構想」。しっかりと来年度も続きそうです。ロボット関連では、陸・海・空のフィールドロボットの開発や評価・実証を行うことができる「福島ロボットテストフィールド」などの整備が進められています。概算要求の資料をみると、単に場所を作って、運営するということだけではなく、今年度は教育・人材育成、情報発信など、場所をいかに活用するのかということも検討されそうですね。

ちなみに、「福島」×「ロボット」と言えば、ちょうど昨日からWorld Robot Summit 福島大会が始まっています。ディーン・フジオカさんが好きな方も是非ご覧ください。

福島ロボットテストフィールドを使って、インフラ・災害予防を目的としたロボット、例えばインフラ点検ロボットに関する協議会が行われています。

その他

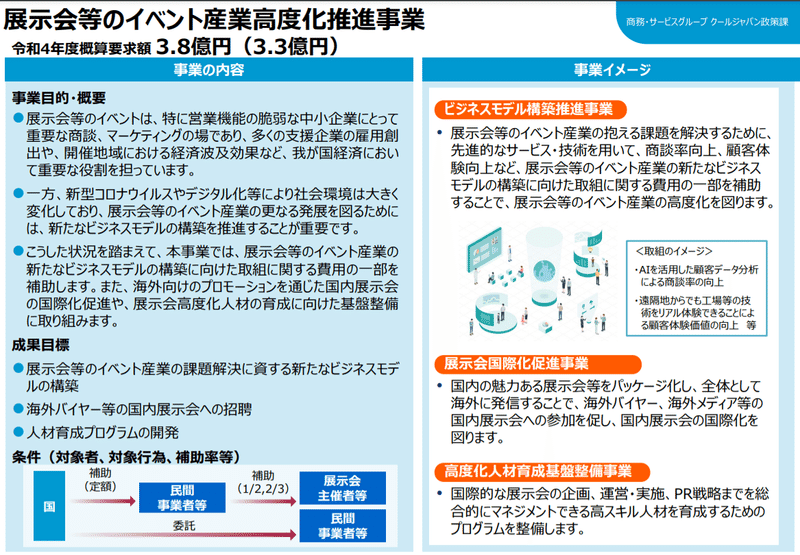

ロボットという文字がなくても、関係するかもというもの結構沢山あります。例えば、これ。

コロナ影響で展示会に行けなくなる方がいる中で、先端的なサービス・技術を使って、新しい展示会モデルを構築するのを支援する内容です。きっとアバターロボットとかも活用されるのではないでしょうか??

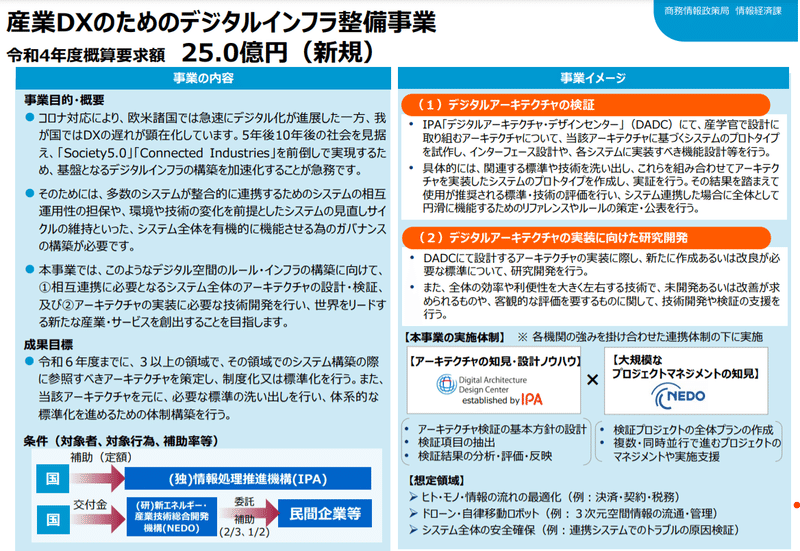

この他にも、以下のようにIPA「デジタルアーキテクチャ・デザインセンター」(DADC)において、関連する標準や技術を洗い出し、これらを組み合わせてアーキテクチャを実装したシステムのプロトタイプを作成し、実証を行ういうことになっています。この中の取組み事例として、「ドローン・自律移動ロボット(例:3次元空間情報の流通・管理)」というのが上がっています。

ほぼ自分の情報収集のために調べていますが、二年連続でやってみると変化点がわかり、結構オモシロイですね。

では、また来週~~

「フォロー」や「ハートマーク(スキ)」を押して頂けると喜びます。笑

安藤健(@takecando)

==================

Twitterでは気になった「ロボット」や「Well-being」の関連ニュースなどを発信しています。よければ、フォローください。

頂いたサポートは記事作成のために活用させて頂きます。