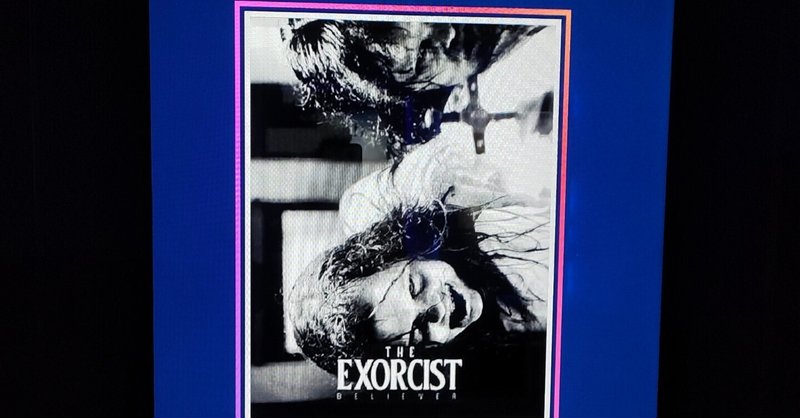

竹美映画評91 悪魔と神がアメリカを再生させる 『The Exorcist: Believer』(2023年、アメリカ)

映画は、異文化や相容れない人々の世界を覗き込み空想するための窓である。

宗教保守主義と自由民主主義という、相容れないはずの価値観を体現するアメリカは、悪魔映画という窓から覗き込むと、とても面白く滑稽で、いつも真剣である。

70年代の悪魔映画の金字塔、『エクソシスト』シリーズの最新作を観て来た。

3部作として計画されている本作、第1作である「信じる者」は批評家や観客の批評はいまいちのようだが、私には2020年代らしい混乱と悲嘆と希望が描かれた、とても満足のいく物語だった。

あらすじ…という程でもないが

ある日森で行方不明になった二人の少女、アンジェラとキャスリーンが、三日後に戻って来るが、様子がおかしい。攻撃的かつ突発的行動を繰り返す二人に医師たちは打つ手なし。最後の手段として、アンジェラの隣人は、50年前に悪魔祓いを体験した女優、クリス・マクニール(エレン・バーンスティン!)のことをアンジェラの父親ビクターに告げる。クリスも合流し、悪魔との全面対決が始まった。

悪魔に取憑かれて汚言を放ち暴れる少女という姿はもはやお笑いの域に達する程、我々の映画体験に根を張っている。今回ももちろんそういうシーンが満載で、必殺空中浮遊もやってくれる(ホラーすらスルーしようとするインドの観客はそこでくすっと笑う)。

さて、最近のホラーに比較すると、二人の少女は特段問題や秘密を抱えている感じがない。憑依の経緯も、森でアンジェラが亡くなった母親と交霊しようとしたことが発端となっている(これはよくある設定)。

家族として深い羞恥を感じるようなエピソードは弱く、家族もののあはれという点では『ダーク・アンド・ウィケッド』の方が圧倒的に濃い闇を堪能できる。製作費より高額のリメイク権を購入したブラムハウス・プロダクションにとって、いまいち不評なのは不本意かもしれないが、私なりに本作の主眼を考えてみる。

アメリカが戻るべき原点

本作のメインディッシュは、人々が連帯して「悪」と対峙する勇姿である。分断や軽い偏見を乗り越え、近隣コミュニティーの普通の人々が連帯して立ち上がり、困難に立ち向かう。そのために必要なものが信仰なのだと力強く訴えている。悪魔映画は、宗教保守と資本主義的自由をバランスしたアメリカらしい発明品だ。2020年代のアメリカを彩っているのは「分断」である。もともとキリスト教保守の白いアメリカの秩序は、オバマ期を経て様々な形で問われ、根底から揺らいでいる。一方では古い価値観…白人を中心としたキリスト教的秩序の下で資本主義と自由主義が展開する、ある程度は「サベツ」も織り込んだ秩序の中で一致団結する…というあり様への回帰欲求があり、他方では、LGBTQ∞等に代表されるラジカルな個人主義が対峙している。ブラムハウスがマーケティングツールとして活用し、成功させたのは後者のウォーキズム的な価値観である。とはいえ様子見を怠らなかったが…

インドの映画監督ヴィヴェク・アグニホトリはインドの政治を「アーバン・ナクサル」による反国家・反インド的思想の浸透プロセスとして捉えているが、アメリカについても全く同じことを言うであろう。ここでは詳しく触れないが、ウォーキズムは、アーバンナクサルと非常に似ていると思われる。

インドとアメリカが妙に似ているのは、「還るべき価値観」に宗教と家族主義が置かれている点であり、同時にそれと必ずしも立ち返るべき価値観を共有しない集団も内包しているところである。

そういう中で、ウォーキズム的価値観を打ち出してきたブラムハウス社の映画が「アメリカ(私の世代にとってなじみ深いアメリカ)の姿に立ち返ろう!傷をいやし、もう一度輝きを取り戻そう!」と訴えかけているということは注目に値する。

アメリカの集合意識は、アメリカらしい姿に還りたいのだ。少なくともブラムハウスはそう読んでいるのだろう。

悪魔と神がアメリカを祝福している

悪魔の憑いた子供が語ることは、今のアメリカの苦い真実なのではないかと思って期待していたのだが、あまり深いものを感じなかった。キャスリーンの一家は、毎週教会に行くような敬虔な白人一家。であれば当然、父親は抑圧的なマッチョタイプ。むろん、ホラー映画においては最も脆弱な存在である。が、家族の中では特段葛藤が無いので、キャスリーンが暴くべきことが無い。

また、もう一人の少女アンジェラが暴く父ビクターの本音は、さほど深いものでもなかった。冒頭の事件が元になっている彼のつらい記憶は、ピンチに置かれた人なら誰だって持ちうるただの「可能性」だ。そして、映画の中でビクターは「正しい」選択を下すことができる。

70年代の『エクソシスト』や、20年代の『ダーク・アンド・ウィケッド』が暴く人々の本音ほど、本作の「みんなのはらわた」は痛くない。そこが低評価の理由かもしれない。その個人的苦痛や悩み、罪悪感、隠したい過去に深入りすることよりも、本作は「困難に立ち向かう大人たち」にフォーカスした。

これは、『エブリシング・エブリウェア・アール・アット・ワンス』でも感じたことなのだが、子供<家族<社会<アメリカネス≒キリスト教的美徳のピンチを前に「大人よ、子供を守るため、もう一度立ち上がれ!」と呼びかけているのだと思う。ホラーなのにひどく常識的なのだ。困ったら助け合うしかないし、ときには身を以て「子供」を救う。そこがアメリカらしい…私の知っているアメリカ映画の原風景である。これはまた、トランスジェンダリズムを巡って子供が戦場になっている状況の反映に見える。

アメリカの場合は、対する「子供の性移行を支持する側」もまた、100%子供のため、彼らの思うアメリカのためだと思ってやっているはずである。戦争だ。徹底的に意見を戦わせて、その中で人々の良心や常識に賭ける…壮絶だが、『エクソシスト』最新作は、そうしたアメリカ精神の再建活動そのものなのではあるまいか。実際のところ、人々は『フォーエバー・パージ』したくて仕方ないのではないかな…と思うのだが、それはできない、もう一度神との契約に立ち返れということを、ほかならぬホラー映画が訴えているのが非常に面白い。また、同じ会社が作っているという点も忘れがたい。

アメリカという集合意識は、どこまで行ってもキリスト教から抜け出すことはない。人間→神様への一方的な献身を引き出すこと以外に悪魔の存在理由はなく、人間に地獄へ行くことを思い起こさせるのが悪魔の主な仕事(今回もラストで後味悪い形でそれを描いてくれる)。そんな神と悪魔の共犯関係が、アメリカの戻るべき場所を指さしている。サム・スミスは歌の中で、悪魔やモンスターに共闘を読んでいる。アンチ保守主義を突き詰めると、サタニスト表現に至ってしまうのは英米では必然なのだろう。アメリカは、相変わらず神様の手の内であそばされているように、異教徒である私には見える。そして、神と悪魔は、アメリカに立ち直って欲しいのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?