「デジタル看護入門」第3回 〜デジタル活用支援員って?〜

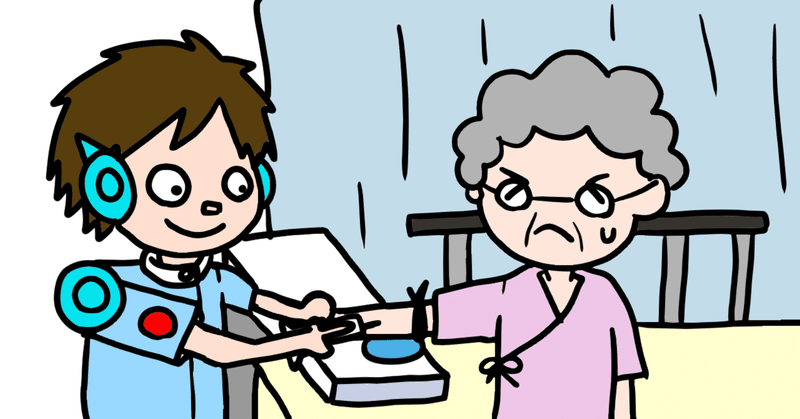

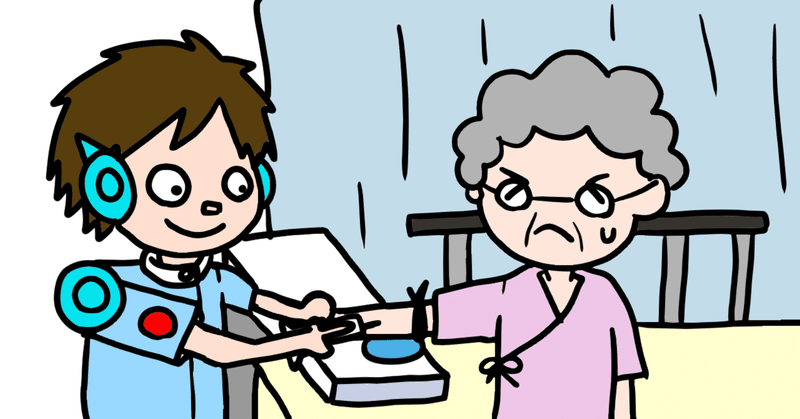

現在、カラダの健康管理に関するウエアラブルやスマホのアプリなどの普及が進んでいます。アップルウォッチなどが代表的なものですね。スマートフォンのアプリでも万歩計のような機能があったり、体重計と連動して、日々の体重の変化が記録できたり、どんどん便利になってきています。そのような医療系ICTが、本当の意味で必要だろうと思われる対象は、高齢者や障害を持つ方々かとは思いますが、実際の活用には様々なサポートが必要です。日々の生活で、もっとも身近なICT機器のひとつであるスマートフォンな