衣服の起源から

ちょっと旧約聖書の世界を。

「衣服」の観点から人間とは何かについて筆を進めてみます。

蛇

人は、体の防護のため、あるいは裸体を隠すため衣服を身に纏いますが、この起源を旧約聖書で辿ると、アダムとイヴの楽園追放にぶち当たります。

エデンの園で動物たちとともに、神の庇護のもと平和に暮らしていたアダムとイヴですが、ある時、イヴは1匹の蛇(ちなみに、イスラム教のクルアーンでは、イブリースという悪魔)にそそのかされ、神から食べるのを禁じられていた果実(善悪の知識の実)を口にしてしまいます。あら、おいしい!とイヴは、それをアダムにも勧めてしまいます。うん、確かに美味い。禁断の味。しかし、それを食べた2人は、なぜか裸でいることが急に恥ずかしくなっていまい、イチジクの葉でサッと局部を隠します。神は、禁を破った2人をエデンから追放しますが、同時に、毛皮でできた衣をこしらえ、2人に与えてやりました。

旧約聖書はユダヤ民族の一種の神話ともいえますが、あくまで一民族の一神話という観点でいいますと、科学的・歴史的事実がどうあれ、神話的に考えた場合の「自然」から「文化」への移行は、アダムとイヴが善悪の知識の実を食べた時になされたものということができます。それまでは動物たちとともに裸で暮らし、悩みもなかった2人が「善悪の知識」を手にした瞬間、人間は自然から疎外された存在となり、楽園から追放されます。お分かりのとおり、自然から文化への移行が、ここでは「イチジクの葉」といういわば衣服の祖先で象徴されています。もっとも、衣服の祖先は、その直後に毛皮の衣というリッチな代物に一気にジャンプアップしています。毛皮になってくれた動物に感謝ですな。

つまり、動物は自分の毛皮で体を防護できるのに対し、人間は基本的に他の動物の毛皮などで体を防護しなければなりません。人類が延々と衣服を紡ぎ上げてきた原点がここにあります(科学的・歴史的事実はさておき)。神話的思考は、事実を次々に立証していくような科学的思考とは別物ですので、それが実際の出来事であるというわけではありません。その差は、衣服をまとわなければならない人間という存在についてどう考えるかの違いであると認識していただければと思います。

ちなみに、アダムとイヴのこの失敗が、キリスト教(カトリック)でいう「原罪」ということになります。動物にはない人間独特の悩み「人生とは何か」、「自分とは何か」、「なぜ人間は働き続けなければならないか」、「なぜ欲望は尽きないのか」云々の起源を、この原罪、つまり、善悪の知識を獲得し、動物とは隔絶した存在になってしまったことに見出しています。いや、動物は動物で大変だと思いますが……。

記号の三形態

この「善悪の知識」なるものについて、諸々の解釈はあると思うのですが、わたしはこれを「人間の言語能力」(あるいは象徴化能力)であると考えています。チャールズ・サンダース・パースという記号学者によれば、世の中の記号のあり方には3つの側面があり、以下ざっくり説明します。

1つ目は「イコン」と呼ばれるもので、類似性に基づく記号のあり方です。田園にみられるカカシは、人に似せることで鳥たちを近寄らせないようにしていますし、ナナフシなどによる擬態も「木の枝やその他の背景のものに似せて敵を遠ざける」という意味でこの記号様態であるということができます。

2つ目は「インデックス」と呼ばれるもので、因果性に基づく記号のあり方です。煙は何かが燃えていることを示す記号であり、黒い雲は雨の予兆を知らせる記号です。

3つ目は「シンボル」と呼ばれるもので、ある約束や規則に基づく記号のあり方です。人間の言語の大半がこれに当たり、「りんご」という語があの果物を示すというのは、人間が決めた約束ごとであり、天秤が司法を表したりするのも同様です。

パースは、これら3つのうち、イコンとインデックスは人間以外の生命も用いる記号のあり方ですが、シンボルは人間に特徴的なものであると考えました。このシンボルこそ、人間の言語能力を表しているといわれています。

「いやいや、犬だって教え込めば「お手」や「お座り」を理解するではないか」とう反論も聞かれそうですが、この場合はシンボルではなく、インデックスによる反応であるとされています。要は、ある音に対する反応を因果性として認識させることですね。人間の言語もそれと似てはいますが、言語においては、記号の表現(「シニフィアン」と呼ばれます。例えば「りんご」であれば「りんご」という文字あるいは音と考えてください。)の集合がそれ自体で見えないネットワークを形成し、記号の内容(「シニフィエ」と呼ばれます。「りんご」という文字を見たり音を聞いたときに思い浮かぶあれです。)もそれ自体で見えないネットワークを形成し、両者のネットワークに相同性が見出されることにより意味が伝わる、という点が言語の特徴です。ちょっと難しいですが、言い換えれば「シニフィアンはある対象を表すのではなく、ほかのシニフィアンとの差異によって、対象でなくシニフィエを表す」ということです。シニフィアンはインデックスのようにひとっ飛びで直接に対象を表すのでなく、シニフィアン同士のネットワークの中で、シニフィアン相互の関係により、シニフィエを表すという感じです。ちなみに、前回登場したラカンは、シニフィアンという語を定義するに当たり「他のシニフィアンに対して主体を表すもの」という、ちんぷんかんぷんな言い回しを用いていますが、シニフィアンが一種のネットワークを形成している感じが何となく想像されればよいと思います。

犬の「お手」は、犬にとっては手を差し出すという動作と反射的に結びつけられ、それ以外に何も意味を成しません。しかし、言語においては、「お手」というシニフィアンは、他の色々なシニフィアンをネットワークをなし、かつ、他のシニフィアンを組み合わさって、様々な意味を生み出します(「お手を拝借」、「お手々つないで」、「お手洗い」etc.)。さらに、例えば今読んでいただいているこの文も、一単語ずつ対応するシニフィエをいちいち思い出しながら読む(外国語を習い始めのうちはそうなりますが)というのでなく、シニフィアンのつながりを線的にとらえ、あるいはもっといえば、全体をさらっと通すことにより意味を理解されているかと思います。読むことだけでなく、書くこと、話すこと、聞くこと、いずれも同様です。さしあたり、人間は「文脈」で理解できると考えてよいと思います。

人間

以上みてきたように、言語(あるいはシンボル)能力の獲得こそ、人間が自然から決定的に疎外される契機であると考えられます。その1つの理由が、先ほどのシニフィアンやシニフィエのネットワークは、自然に存在するものではないためです。少なくとも、人間以外の生命は用いていないと考えられています。人間は、ほかの生命は参加していないこのネットワークに参入し、このネットワークから様々な影響を受けて生きています。言語的な規則があるからこそ、わたしたちは銃剣などで脅されなくとも、仕事の日は眠くても布団から飛び起きますし、色々なものにお金を払わなければなりませんし、お酒のお付き合いにも参加します。

「言語的な規則」といっても、それは明文化されている法令や契約やルールに限らず、明文化されていないものも含みます。例えば、人は贈り物をもらうと、「何かお返しをしなきゃ」という一種の精神的な債務を負います。また、職場の課の懇親会で、課長が特に理由もなく欠席したりすると「職場の長なのに?」とみんなに思われますし、社長は社長の品格が求められます。極端にいえば、社会的なもの全てだと考えてよいかと思います。将棋やサッカーなどももちろんそうです。日本人的な「空気を読む」なんてのも、情動的なもので言語とは関係なさそうですが、「それが道理だから」とか、いわば精神的な負債感によるもので、人間が言語を獲得したことによるものと考えられます。明確な言葉によらずとも、人は精神的な債務を人に与えることができ、義務が発生し、権利が発生します。「それは感情的なものであり、言葉は関係なくない?」とも思いますが、言語的という表現に違和感があれば、社会的という表現ではいかがでしょうか。「社会と言語とでは違うんじゃ」とも思いますが、社会は言語的(象徴的)なものなのですよね。王が王であるのは、王の生得的な理由でなく「王権を与えられたから」王なのであり、「王」というポジションは、その王である生身の人物そのものから一種の「飛躍」をして与えられているものです。動物である犬はそんなこと知らないので王でも庶民でも分け隔てなく吠えかかります(飼い主とかなら別)。このあたりの議論は、確かに難しい部分はあります。

ともあれ、この社会的なもの全般について、我らがラカンは「象徴界」としてまとめています。シンボルの世界ですね。

ちなみに、ヘーゲルという哲学者によれば、人間に本来備わっている自然の性質は純真無垢なもの(堕落していない状態)であり、人間の精神的な形式が支配するようになる(言語を獲得する)と、本来の自然の性質に遡及的に責任を持つようになります。そして、この責任(精神的な形式と与えられた内容との亀裂)こそが、人間を絶え間ない活動に駆り立てるということになります。

まあ、この責任をアダムとイヴになすりつけるのも酷ですし、人間には人間にしか味わえない楽しさがあります。イチジクの葉やしょうがなく与えられた毛皮だった衣服も、ファッションとして楽しみに変えることだってできるわけで。

失われたもの

さて、ラカンは、人間(あるいは人類)が象徴界に参入、つまり言語能力を獲得し、シニフィアンのネットワークに送り込まれたときに、人間は根本的な何かを喪失すると考え、そのことを「疎外」と呼びました。先に述べた「言語(あるいはシンボル)能力の獲得こそ、人間が自然から決定的に疎外される契機であると考え」たのは、この考えもヒントにしています。そして、疎外により失われた「根本的な何か」に、ラカンは「享楽」という名を与えています。アダムとイヴの楽園追放と重なるでしょうか。ただ、この「享楽」は、単なる快楽ではなく、破滅的な快楽、あるいは象徴的秩序を崩壊させる快楽というような意味が込められています。そもそも、シニフィアンのネットワークとこの享楽とは基本的には両立しえないものであり、享楽を全面的に獲得することは、人間性が崩壊してしまう可能性があることを意味します。

この「疎外」を経た後に人間が至る段階が「分離」というものです。先に述べたように、象徴的秩序に参入した(言語能力を獲得した)人間にとって、全面的な享楽は喪失されたものであり、二度と獲得することが不可能なものなのですが、その一部を獲得することができるかもしれないチャンスを人間は「幻想」という形で狙っています。「分離」はこの幻想と関係するものでもあります。

シニフィアンのネットワークに参入した人間ですが、シニフィアンという反自然的なものは、本来の自然そのものとの関係で、常にうまくいかない部分があります。なぜなら、シニフィアンはそもそも、本来はそれ自体は何も意味のないもので、ある自然的対象(あるいはそのシニフィエ)とそれを表すシニフィアンとの間には、単なる約束事による結びつきしかなく(ここが、類似性により結びつくイコンや、因果性により結びつくインデックスと異なるところでしたね)、そこには根本的な断絶があります。ここに、人間の「欲望」という次元が生まれます。上のほうで述べた、動物にない人間の悩み「人生とは何か」、「自分とは何か」、「なぜ人間は働き続けなければならないか」、「なぜ欲望は尽きないのか」がおおよそここに集約されます(「なぜ欲望は尽きないのか」は総括的な問いであるといえますか)。

ここで、人生の究極目標というか、究極的な欲望というか、「これがなされれば完全に欲望が満たされる(あるいは煩悩が尽きる)」というものは何かというような問いが生まれてきます。究極(?)の衣服、本、レコード──「これ買えばもう何も絶対に欲しくない」というようなもの。しかし、純然たる冷たいシニフィアンのネットワークは、この問いに答えることはできません。全体としては、このネットワーク自体は、意味を欠いた空っぽの世界にすぎないことがここで分かります。シニフィアンのネットワークに組み込まれた人間は、それに完全に支配されることなく、その欠如(欲望の問いに答えることができないこと)を見出すことで、シニフィアンのネットワークとの一定の距離を保つことができています。同時に、自分の欲望の対象について、シニフィアンのネットワークによらずに自分で何とか探ろうとして、幻想(欲望の対象を映し出すスクリーン)を自らの手で作り出します。シニフィアンのネットワークから一息つくことができる空間を作り出し、かつ、欲望の対象をシニフィアンのネットワークの欠如と重ね合わせる段階が「分離」に相当します。

ちなみに、自らの幻想により想定された欲望の対象ですが、これを獲得することは不可能であるとされています。だからこそ、人間は究極的な欲望の充足に至ることなく、服好きの人はやっぱり服を買い続け、レコード好きの人は家に大量のレコードがあろうともやはりレコ屋に立ち寄ります。世界は発展し続けながらも、尽きない欲望を原動力として日々忙しく回っています。このあたりは、先に述べたヘーゲルの「精神的な形式と与えられた内容との亀裂こそが、人間を絶え間ない活動に駆り立てる」と重なります。欲望の尽きなさを考えると暗澹たる気持ちになるかもしれませんが、やはりこれも人間の醍醐味ですかね。

欲望のグラフ

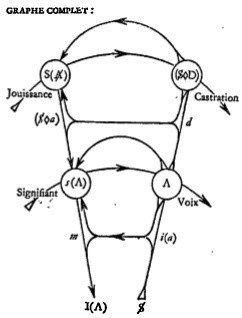

疎外と分離の理論のベースになっているものとして、ラカンの考えた「欲望のグラフ」というものがあります(JACQUES LACAN«ÉCRITS≫(ÉDITIONS DU SEUIL,1966)より)。

さすがにこりゃ意味分からん!と思われるかもしれませんが、少しずつ読み解いてみましょう。右下に斜線を引かれたSがあるかと思いますが、これは「シニフィアンのネットワークに参入したことにより疎外された人間(主体)」です。ここですでに享楽を失っております(このグラフに至る前の「第1段階のグラフ」というものでシニフィアンのネットワークに巻き込まれ、享楽を失っています)。主体が何らかの欲求により言葉を発して意味を生み出そうとするとき、右下からまず「A]にぶつかります(その途中には「i(a)」がありますが、ここでは割愛)。「A」は「大文字の他者」といい、とりあえず「全てのシニフィアンの集合」ぐらいに考えてよいです。ここで最初の欲求は、ある「要求」という形をとります。その上の「d」が欲望(désir)で、元々の欲求のAの次元(シニフィアン(Signifiant)の次元)での解釈と、欲求のもっと根源的な次元(享楽的な次元)との亀裂によって生まれるものです。ヘーゲルの「精神的な形式と与えられた内容との亀裂こそが、人間を絶え間ない活動に駆り立てる」を思い出すとよいと思います。今の流れを簡単に整理すると、欲求→要求→欲望という弁証法的なプロセスが見いだせるかと思いますが、これをラカンは「欲望の弁証法」と言いました。

次にぶつかる享楽(Jouissance)の次元で「斜線を引かれたS◇D」にぶつかり、これは「欲動」といわれます。欲望とこんがらがりがちですが、欲望の対象が1つに定まらないのに対し、欲動では主体が1つの要求(Demand)に固執することが特徴であり、ひたすら欲動としてあり続ける運動です。また、欲動は「欲望の弁証法」には取り込まれないことも特徴です。欲望の答えを探すため、そのシニフィアンを大文字の他者に求めるための口実となるものと言ってもよいかもしれません。発せられた言葉の奥では、純粋なシニフィアンに収まりきらない享楽的な次元があると想定されています。そして、同じ享楽的な次元で「S(斜線を引かれたA)」に出会います。これこそ、「シニフィアンのネットワーク(あるいは大文字の他者)には欲望の答えはない」こと(大文字の他者の欠如)の発見です(ちなみに、ここでのSは「シニフィアン」を表しており、つまりこれは「大文字の他者の不全性を表すシニフィアン」といったところです)。これを受けて主体は、欲望が位置する亀裂の部分に「斜線を引かれたS◇a」を自ら作り出しますが、これが幻想とうことになります。主体が欲望の対象(a)を夢見て、その主体ならではのやり方で対象との関係をスクリーンに映し出しています(このあたりは「分離」と重なります)。

さて、やっとシニフィアンの次元に再び下りてきた主体は、ここで大文字の他者に作用によって意味を生み出します(s(A))。シニフィアンの次元では、大文字の他者は欠如を指摘されていませんので(一応)、ここでのAは斜線が引かれておりません。ちなみに「s」はシニフィエを表します。「s(A)」は大文字の他者によるシニフィエという感じですね。そこから下降し、「m」(わたし)を通って「I(A)」(自我理想。平たく言えば、客観的に、自分を理想的なあり方に位置づけるような視線)に至り、言葉を発する主体の旅は終結します。長っ!

主体がシニフィアンや享楽のベクトルからみると後ろ向きに進んでいるのは、言葉というのは、遡及的に意味を生み出すことを表しています。例えば「トラセテモラッテヨイデスカ?シャシンヲ」という文(倒置法ですが)は、はじめの「トラ」だけだと「虎」、「トランシーバー」など様々な単語になる可能性を秘めています。「トラセテモ」までくると「取らせても」、「採らせても」とかまでは絞られてきます。文が最後まで行きつくことで「あ、最初の「トラ」は「撮ら」で、しかも文全体として質問しているんだな」ということが伝わり、文(シニフィアンの一定の連鎖)のはじめに遡って意味が縫いつけられているさまが分かるかと思います。これをラカンは「クッションの綴じ目」と呼んでいます。

なお、このグラフは、主体が言葉を発するときのフローのみならず、そもそも人間が主体として欲望を持ち、幻想を作り出し、自我理想を持つにいたるプロセスも表しているといわれています。

毛皮

この「欲望のグラフ」は、ラカンの著書「ÉCRITS」の中でもとりわけワケが分からないといわれる「SUBVERSION DU SUJET ET DIALECTIQUE DU DÉSIR」(主体の転覆と欲望の弁証法)という論文の中心となるものです。ソシュールやパースなどに比べるとかなり複雑な言説となっているばかりか、「言葉って本当にそんな風になっているのか?」という疑問も湧かないわけではありません。それでも、言語能力を獲得した人間が、アダムとイヴのように楽園を追放され、喪失してしまったものの代わりを幻想という形で夢見て、享楽に代えてアダムたちが神に与えてもらった毛皮の衣のようなものを追い求めながら、日々活動しているさまを上手く描いていると思います(もちろん、ラカンの頭の中に旧約聖書がモデルとしてあったわけじゃないでしょうが)。

さて、ラカンに影響を受けたスラヴォイ・ジジェクの「主体」という考え方から、この毛皮の衣を追ってみましょう。

何度も出てきたとおり、言葉(あるいはシニフィアンないしシンボル(象徴的なもの))は、自然状態にある現象やモノそのものから乖離した次元のものです(その次元をラカンが「象徴界」と呼んだことは、先に触れました)。つまり、言葉と自然状態の間には、必ず亀裂が走っていて、空隙があります(その亀裂なり空隙が、欲望を生み、人間を絶え間ない活動に駆り立てるんでしたね)。言い換えれば、この空隙があるということは、どのようなシニフィアンも、そのシニフィエによって指そうとする対象なり現象と完全に一致することはない(つまり、シニフィアンは、常に不完全な記述である)ということです。全てのものを、本来のあるべき正確な姿で完璧に言い表すことができれば、そこに主体性の余地はありません。言葉は常にズレていて、そのズレが次の言葉を連鎖的につなげていき、人類が言語能力を獲得して以降、今日まで膨大な言葉の宇宙が形成され、森羅万象が語られ続け、それでもまだズレを動力として、延々とあらゆる語りが日々生み出されています。

このズレ、亀裂あるいは空隙にこそ、ジジェクのいう「主体」が位置します。万人にとって、世界を表象する方法とその解釈に1ミリのズレもなく、「ヤハウェ」が完璧に唯一神であり、「りんご」がりんごそのものであり、「重力」が重力そのものを完璧に表現するのであれば、そこに主体性はなく、人間はただただシニフィアンのネットワーク秩序に盲目的に従うだけの自動人形となります。主体は、ズレのあるシニフィアンのネットワークから、まさに「主体的に」意味作用を引き出していく存在であるといえます。

シニフィアンのこの不全性は、次のようにいうこともできます。フランスのヘーゲル研究者、アレクサンドル・コジェーヴは、

・猫は猫である

・猫は猫でない

・猫は神である

という3つの文を示しました。まず、2つ目の文は矛盾してるので明白にアウトですが、1つ目の文もトートロジー(同語反復)により、実は意味を成していません。3つ目の文が、シニフィアンの連鎖のしかた(あるいは意味作用の引き出しかた)として本質的であり、かつ、基本的なものということになります。およそ、あらゆるシニフィアンはこのような方法で連鎖し、意味をなしています。つまり、あるシニフィアンの存在の根拠となるようなものは、ほかのシニフィアンの中にしかありません。「りんご」を「皮」、「実」、「種」に分解することはできますが、「皮」、「実」、「りんご」とすると矛盾してしまうことからもお分かりかと思います。「りんご」は、「りんご」の外部にその根拠を見出すしかありません。だからこそ、シニフィアンはお互いに複雑に関係しあい(ネットワークをなし)、お互いを指し示しあい、意味作用を生み出します。犬の「お手」との違いが、ここでも明らかかと思いますが、シニフィアンはほかのシニフィアンを示すこと(と、それに対応するシニフィエを表すこと)で意味を生み出しているわけです。辞書で「りんご」という言葉を調べて、その意味が「りんご」だったら何の説明にもなっていないのと同じですね。

ノスタルジー

ここから分かるのは、シニフィアンは森羅万象を象徴化することができるものの、象徴化されたある全体は、常に裂けているということです。どういうことかといいますと、まず、何でも構いませんが、ある全体を想定します。例えば、人間は、まだ宇宙の全てそのものをみることはできませんが、シニフィアンという道具を使えば「全宇宙」という概念をたやすく立てることができてしまいます。言葉ってすごいですね。

さて、全宇宙という言葉をポンを置いてみます。意味の上では、宇宙の全てがこの中に入っています。では、この全宇宙の外には何があるのでしょうか。全ては全宇宙の中に入れてしまったはずなので、何もないはずです。すなわち、「無」です。出てきてしまいました。全宇宙の外には「無」がありました。この「無」をも取り込んで「全宇宙」としてしまっても、やはり同じです。全宇宙の外には「無」すらないはずなので「無の無」となりますが、また「無の無」が出てきてしまいました……。と、延々と続いていきます。これは、ジャック・アラン・ミレール(ジジェクの師匠)が示した、全体と無の弁証法です。誰しも一度は「時間の始まりはいつだろう」とか「宇宙の外には何があるんだろう」と考えて発狂しそうになったことがあると思いますが(ないですか?)、これは人がシニフィアンを道具として獲得したゆえのアポリア(行き詰まり)であり、こんなことを考えることができる能力を持ってしまったからこそ、人間は楽園を追放されたのです(一応、旧約聖書では、人が神にちょっと近づいたからということになってます)。

全宇宙に限らず全て同様でして、「完全な自由」は「自由に反対する自由」すら許されるはずですから、自己破滅的な裂け目を持っており、「この世の時間の始まり」は、その始まりの前によって引き裂かれています。シニフィアンは何でもかんでも象徴化できてしまう代わりに、あるシニフィアンはそれ自身で完結してはおらず、むしろその外部に自分の存在証明を求めなければならないために、つねにある意味で不完全で、矛盾したものです。ジジェクによるヘーゲルの理解によれば、ヘーゲルの有名な弁証法(テーゼ⇒アンチテーゼ⇒ジンテーゼ)は、矛盾の解消ではなく、むしろこの矛盾を保持していくことの表れにほかならないということです。

ところで、先に出てきた「猫は神である」という文をみていただくと気づかれると思いますが、これは1つの詩的な表現です。「女は花」であり、「人生はウォッカ」であり、「夕暮れは大きな書物」である──ロマン・ヤコブソンという言語学者は、言語について、日常言語が基礎にあって詩が生み出されたのではなく、逆に詩が基礎にあって日常言語が作られていったと考えました。言語の原子的な部分は、詩の構造をとっていて、不可避的にズレがあり、ズレがあるからこそ意味のスパークが生まれるといってよいと思います。

主体にとって、このズレは、あるいは、シニフィアンが抱える欠損(自らの中に根拠がないこと)は、根本的な喪失であり、永遠に失われたものです。その空隙に位置する主体とは、まさに喪失を埋め合わせようと毛皮を追い求める、ノスタルジーの主体にほかなりません。

以上、大変長くなりましたが、最後までお読みいただきありがとうございました。