羊の血を輸血する

気づいたらフォロワー10000人超え。

みなさん、こんな自由なnoteをフォローしていただき、ありがとうごさいます。「スキ」をいただけるのも励みになり、ついつい書いてしまいます。

さて、夏休み。雨の乗鞍高原。

前に来たときもそうだったが、ここに来ると雨が降る。

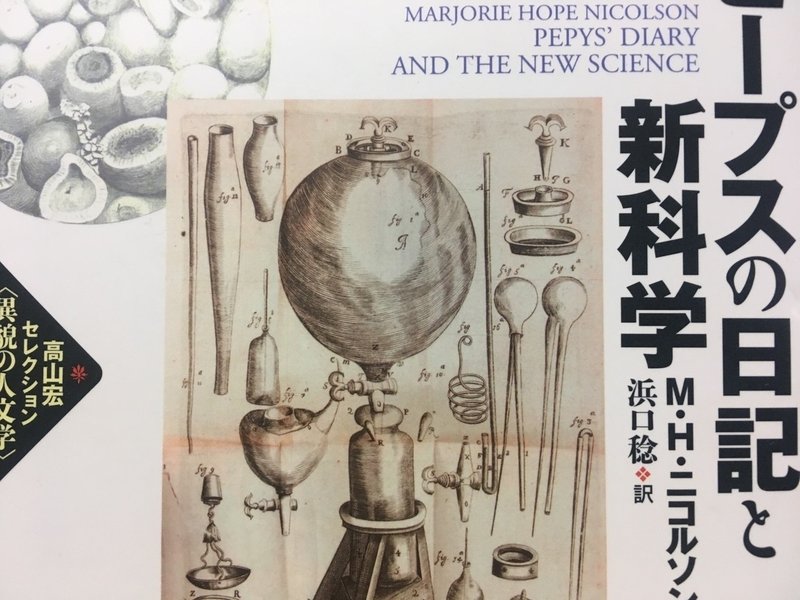

というわけもあって、M・H・ニコルソンの『ピープスの日記と新科学』を読んでいる。後に、ロンドン王立協会の会長も務めた、17世紀のイギリスの官僚サミュエル・ピープスが1660年から1669年の間、書き残した日記を紐解きながら、1660年に設立された王立協会を中心とした当時の「新科学」の動向を探っていく一冊だ。これがなかなか面白い。

前に、同じニコルソンの『円環の破壊』という、これまた17世紀における科学とそれに影響を受けた英国詩の関係を、それまであらゆる考え方の基盤を成していた円環のイメージが壊れていく様として描いた一冊を読んだことがあるが、まだ海のものとも山のものとも知れない科学と旧来から文化を担っていた詩や絵画との影響関係をみるニコルソンの視点は学ぶべきものが多い。

本書でニコルソンは、顕微鏡でみた世界を描いた『顕微鏡図絵(ミクログラフィア)』や弾性に関するフックの法則で知られるロバート・フック、フックとともに製作した空気ポンプによる実験を通じて気体の体積と圧力の関係に関するボイルの法則を発見したロバート・フック、ボルヘスの短編「ジョン・ ウィルキンズの分析言語」にも名前が用いられるように普遍言語や暗号の研究で知られるジョン・ウィルキンズ、3代目会長にして1666年のロンドン大火後、セント・ポール大聖堂の再建をしたり実験こそしなかったものの再建をのための都市計画を考案したりした建築家であり天文学者でもあったクリストファー・レンなど、王立協会員たちが行う実験などを中心に、ピープスが日記に描いた著名な会員たちの活動や日常を明らかにしている。科学に関してはアマチュアなピープスの目から描かれていることもあってか、あるいはそもそもが日記だからか、下世話な話題もあるため、かえって当時の人々の様子がいきいきと浮かびあがってくる。

同時に、王立協会寄りの視点で描くピープスの視点とは対照的に、協会に対して風刺の姿勢をとったサミュエル・バトラーの1662年の風刺詩作品『ヒューディブラス』から見た協会の様子も合わせ見ることで、当時の新科学がどのように受け入れられていたかも伝わってくる。

そこから見えてくるのは、いまも昔も変わらない、新しいものに対する賛否両論混ざった社会の喧騒である。

ベーコン以来、実験主義の傾向は高まっていたとはいえ、いまだ「科学」という言葉も現在と同じ意味では成立していない王政復古期のイギリスにおいて、大学できちんと学問として認められていた神学、法学、医学などには含まれないことを研究する科学者、数学者の集団から成る王立協会の会員たちは、ヴァーチュオーソと呼ばれ、世間からは疑い深い目を向けられていたそうだ。

ヴァーチュオーソとは、イタリア語由来の言葉で、日本語でいえば「数寄者」にあたる。研究者ではあるが専門家ではないひとを揶揄する言葉として当時は使われていたという。

伝統的な学者たちから見れば、自分たちの領域を脅かす輩に見えるし、学のない一般の人にして見れば、物珍しい派手なことをしでかすが、なんとなく信用ならないし、人によっては鼻持ちならない印象ももつ集団にうつっただろう。

もちろん、現代の僕らから見れば、先のフックやボイルの業績は近代の科学に有益な貢献を残したものであるのは疑いない。

だが、僕らから見ても、あやしすぎる実験も行われている。代表的なものとして紹介されているのが「輸血」に関するものだ。

ニコルソンがいうには「今ではふつうの治療法として受け取られているもの、すなわち、輸血」は「〈王立協会〉がはじめて顕著な革新」だったそうだ。その「革新」は1666年11月14日、ピープスの記述によれば「クルーン博士は、今夜のグレシャム・カレッジの会合で……一頭の犬の血を死ぬまで放出させ、その血を傍らのもう一頭の犬の体に注入し、その間にその犬の血を反対側にすっかり流出させる」実験で、「はじめの犬はその場で息絶えたが、もう一頭はすこぶる元気であり、おそらくそのままいけるだろう」という結果に終わっている。11月16日にはフックがピープスに「ほかの犬の血をたっぷり注入した犬は……たいへんに元気であり、そのままずっと元気でしょう」と伝えているから、実験としてはうまくいったようである。

当時の医学を考えるとこれは画期的なことだ。技術的にではなく、思想的な革新を伴っている。というのも、

多くの内科医、そしてさらに多くの薬剤師が、病は4つの「体液」のバランスが悪いからなので、薬草などの植物による施術によって患者の「熱、冷、湿、乾」は補正されるという、紀元2世紀の偉大なギリシア人医者ガレノスの教えに従っていた。

からだ。17世紀になってなお、医学は2世紀から基本的には変わっていなかったのである。

それに対して、ようやく、

薬剤師たちに反旗をひるがえすように、身体は試験管のようなものであり、その悪いバランスは化学薬品を用いた適切な治療によって改善されるべきだと主張したパラケルスス主義者--医化学者とも呼ばれた--の新しい学派が台頭しつつあった。

のだった。こうした医学の変化に対して「世間一般の門外漢と同様、ピープスも医者と医学には大きな関心を寄せていた」という。

ピープス自身は、

自分自身が「結石の切除」を受けていたが、それはいまだ揺籃期にあった外科術の前麻酔時代にあっては苦痛をともなう危険な手術であった。

こともあり、新しい医学に好意的であった。

とはいえ、血液を含む体液が、人間を含む生物の性質を司るという考えはいまだ支配的だった。例えば、黒胆汁が多い人は憂鬱質(メランコリア)であるとされた。

だから、犬の輸血実験が成功したあと、人間への最初の輸血実験が1667年の11月21日行われることになったとき、輸血を受けた患者アーサー・コウガという、ピープスの日記の記述によれば「牧師とおぼしい少々頭のいかれた男」に対して期待された効果は、病院を治すことではなく、より心理学的なものだった。そして、男のいかれた頭をどうにかするために選ばれたのは、なんと羊の血を12オンス輸血することだったのだ。羊はおとなしい性格だし、羊の血はキリストの血でもあると考えられていたからという。

実験は成功だったとされる。男がその後も元気だったからだ。

けれど、人間に羊の血を輸血して大丈夫だったのか? いや、大丈夫でなかった。被験者は輸血後に発熱したことを訴えている。だが、そのことは無視され、実験は成功したことにされた。

とはいえ、その後、フランスで同様の実験があり、その患者が死んだ(もともと助かる見込みがない重症患者であり、妻がさらに毒を盛っていたこともあったため、死因は輸血のせいではないとされた)ことがきっかけで輸血実験はその後行われなくなる。人間から人間への輸血が成功したのは19世紀になってから、1818年のことだった。

動物の輸血する実験が行われていたこともびっくりだが、それもいまの知識から見てのことだろう。むしろ、驚くべきは、ガレノス由来の考えが支配的な社会にあって、自分たちが考える仮説を信じて行動できた王立協会の行動力ではないか。

あの有名なボイルさえ、実験のたびに、実験に必要な道具や素材を揃える役割を任されていたという。ヴァーチュオーソとは、やはり数寄者、専門家ではない研究者なのかもしれない。その好奇心に結びついた行動力、いまも大いに参考になるはずだ。

さて、雨やまないなー。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。