縁を切るお金と縁をつくるお金

「金の切れ目が縁の切れ目」という言葉がある。

お金の関係が切れれば、それまでの関係性がなくなってしまうことを指す言葉だが、いまやビジネスの世界ではそういう関係のほうがある意味デフォルトといえるだろう。契約があるやなしやで、関係性の有無が決まってしまう。

そこに人間的なつながりがないのを嘆きたくなるような気持ちにもなるが、しかし、本来お金がつなげる関係性とはそういうものなのかもしれない。

お金が絡まなければ、関係性など生じなかったところに、関係性をつくれるというのがお金というツールの特徴なのであって、それはツールの利点でこそあれ、本来悪い面ではないのかもしれない。

関係性のツールとしてのお金ということを最近考えるようになった。

モノと人の縁を切らないと交換できない

ずっと前に「虹の下で」でも紹介したが、市場でのお金と商品の交換自体、縁切りの場である無縁所で行われたものだ。市がひらかれる場であった寺社は典型的な無縁所である。

なぜ無縁所で市がひらかれたのか?

それは、かつてモノは縁によって人と強くつながっていたからで、その縁ゆえに普通の形ではモノ同士の交換ができなかったからだ。モノとモノが交換可能になるためには、人とモノとの縁を切る必要があったのだ。そのためモノを神にいったん差し出すという段階を踏んで行われる必要があった。

虹の下に市がたてられたのも同じ理由である。

そこはこの世とあの世の境界線で、この世との縁が切れる場所と考えられていたから。

縁を切らないと贈与になる

では、モノと人の縁が切られないまま、誰かとモノを交換しようとするとどうなるのか?

モノに縁がそのままついていると、モノを受けとった相手に縁までついていってしまうことになる。そして、その相手とのあいだに縁ができてしまう。

縁がある間柄でモノを受けとったら返礼をしなくてはならない。お返しだ。これは市場における交換ではなく、関係性をもった間柄での贈与である。

歴史学者の網野善彦さんが『日本の歴史をよみなおす』でこう書いているとおりだ。

モノとモノとを商品として交換するということは、ある時期までの社会では、普通の状態では実現できなかったことだと思うのです。モノとモノを交換する、人と人のあいだでモノが交換されることは、いわゆる贈与互酬の関係になります。そのように贈りものをし、相手からお返しをもらうという行為がおこなわれれば、人と人との関係は、より緊密に結びついていかざるを得ないことになっていきます。これでは商品の交換にはなりません。

(中略)

モノがモノとして相互に交換されるためには、特定の条件をそなえた場が必要なので、その場が市場である。市場においてはじめて、モノとモノとは贈与互酬の関係から切り離されて交易をされるのではないか。市場は、その意味で、日常の世界での関係の切れた、私流にいえば「無縁」の場として、古くから設定されてきたのではないか……。

贈与互酬の関係性には、市場交換での関係性(無関係性)にはない、人間同士のつながりが良くも悪くもついてまわるということである。

ドーナツ経済学の図のなかのお金の流れ

問題だと思うのは、あらゆる関係性が市場交換に寄りすぎてしまっていることだ。あるいは、家庭内での家事サービスが無償で行われている(ように扱われてしまう)ことを代表として、お金を介さない物事のやりとりが見えなくされてしまっていることにある。

つながりのある者同士での物事のやりとり―― あえてサービスのやりとりと言おう――が、見えにくいよう隠されたまま、市場交換ばかりが経済を動かしているかのように見えてしまっている。それは地域内での助け合い、企業内での社員同士の共同作業や教育・学び合いなどでもおなじだろう。

ケイト・ラワースも『ドーナツ経済学が世界を救う』でこう書いている。

経済学でこの中核経済に着目することがたいせつなのは、なぜか? 家事や世話は人類の幸せに欠かせないものであるとともに、有給経済の生産性を直接左右するものだからだ。また政府が――緊急財政や公共部門のコスト抑制の名のもとに――託児所や社会奉仕、育児休暇、ユースクラブの予算を削減したとき、それらの必要性までなくなるわけではないので、そのしわ寄せは結局、家庭に来る。家庭へのこの負担は、特に女性に時間の面でのしかかり、女性たちが外で働けなくするとともに、社会のストレスや不安定さを増大させる。これは人類の幸福と女性の活躍の両方を妨げており、その連鎖的な影響は社会や経済にも及んでいる。

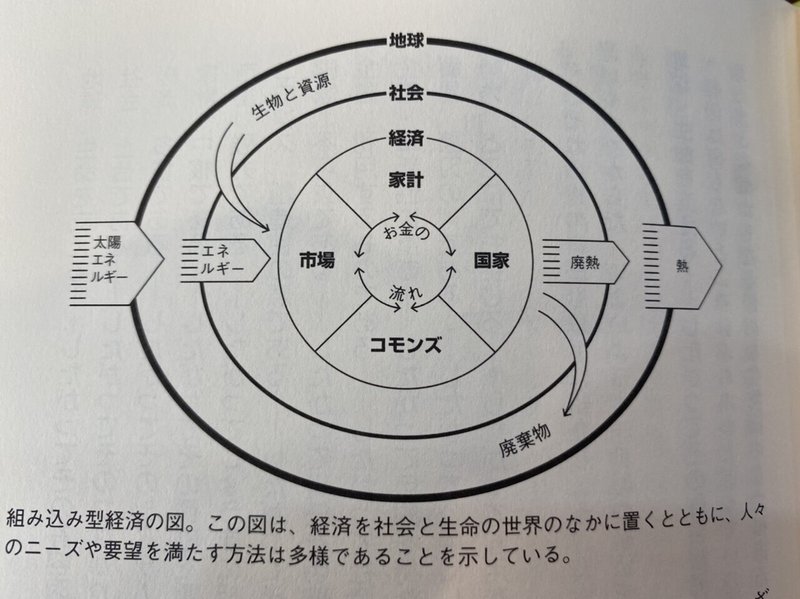

ラワースが示すのは、経済というものをこのように俯瞰しなおそうという図だ。

この図のなかで、経済は、家計/市場/コモンズ/国家のあいだのお金の流れとして示されている(さらに経済はそこで閉じておらず、地球からエネルギーをうけとり、熱を排出するものときて描かれているが、この話はまた別の機会に)。

ただ、ここで「お金の流れ」として単純に描かれているものを、法貨という意味でのお金の流れと解してしまうと問題だと思うのだ。なぜなら法貨として捉え、それを市場での取引と同じようなものと考えはじめた瞬間、縁=つながりが見えなくなってしまうからだ。

所有を私的なものに偏らせない

広井良典さんは、『人口減少社会のデザイン』で、財の私的所有の強さを問題視していた。たとえば、土地の私的所有については、こう指摘している。

近年の大きな社会的課題として挙げられる①シャッター通り、②空き地・空き家、③耕作放棄地という3つの問題は、異なる領域の話題であるように見えて、実はいずれもいま取り上げている土地の私的所有の強さ、そしてその”家族を超えた継承”が日本において難しいという点がベースにあるという点において共通しているのである。

土地が私的所有の対象であるということは、ラワースの図でいえば、「家計」(または企業の私的所有としての「市場」)に属するものということになる。そうなれば、シャッター通り、空き地・空き家、耕作放棄地という問題や、さらには貧困層の住宅の問題も生じる。

だが、それが公的(「国家」)、共的(「コモンズ」、自治体)の所有だとしたら、どうだろうか。そこに縁=つながり=コミュニティが生まれ、先にあげた問題がそもそも生じなかったりするのではないか。

広井さんが『コミュニティを問いなおす つながり・都市・日本社会の未来』で紹介してくれていた、北欧における土地の公的・共的所有の話はまさにそういうことだ。

北欧は土地所有においても「公有地」の割合が大きく、たとえばヘルシンキ市では行政地域の65%が市の公有である(国有地も含めると75%に及ぶ)。また「ストックホルム市は1904年から積極的に土地の買収を始め、1964年には郊外部の土地の70%を市有地として保有することになった」。(中略)住宅においても北欧は公的な住宅(社会住宅)の割合が高く、都市計画においても公的な規制が強い(これにはドイツの影響もある)。全体として社会保障と都市政策いずれにおいても「公」(政府)の役割が非常に大きいといえる。

これは「都市型コミュニティのプロトコル」で書いたように、北部ヨーロッパに見られる街の中心部の活性化、人間同士が活動、コミュニケーションする様子がはっきりとみられる状態をつくる要因なのだろうと思う。

ヨーロッパの街では、車ではなく、ヒトが街の中心部の主役だ。車が人々の交流を断ち切ったりしない。

それがアメリカにおけるように土地所有が私的なものに偏ってしまうと、ニューヨークなどはふつうの人が住める街ではなくなってしまう。

土地が市場における縁が切れた商品となることで、経済格差の大きな場所においては、それは人が暮らす場所というよりも投機の対象となり、人間をそこから締め出しはじめたりもするのだ。

物事をコモンズとして扱えるようにするツール

もちろん、それは土地だけの問題ではない。

度を越した商品化によって、あらゆるものが金儲けや投機の対象となることで、人間あるいは人間の暮らしがそこから排除される方向性になってしまう事態はあらゆる面で起きている。

学校教育や医療など、本来、個々の経済状況によって得られるサービスの質が異なっては、その人自身だけでなく、社会にも損失が生じてしまうような分野においても、度を越した商品化によって問題が生じている。

私的所有の色が濃い、縁の切れた財として、この地球の限られた貴重な資財を用いるのではなく、一部は国家やコモンズの所有するものとして「法貨による購入」とは別の形で人々が利用できるようにする別のツールが必要なのだと思う。

そのとき、たとえば、チェコのキヨフという小さな街で、コロナ禍で経済的打撃をうけた街を活性化するために独自のデジタル通貨を発行して行った施策は参考になる。

Correntという通貨は、使える場所、期間、対象が限定されるという特徴がある。場所はキヨフの街のなかに限定され、対象も高級車を買うことなどには使用できなくなっている。また使える期間も限定されているので、自分のために貯めておくことよりも他人のために使うことが優先される。

ようするに、これは共的通貨なのだろう。最初の分配で、個々に配られて私的に所有されるかにみえて、さまざまな限定による性質によって、街のみんなが共有しているコモンズとなっている。あるいは物事をコモンズ=共有財として扱えるようにするツールとしての、法貨とは異なるお金なんだと思う。

そのツールは、法貨のように縁を切るのではなく、逆に、縁をつなげる方向にはたらき、地域=コミュニティが活性化する。

これまでの経済学においてはコモンズは悲劇を生むものとして考えられてきた。みんなが好き勝手に使い、荒らされてしまうと。

しかし、ケイト・ラワースはこう書いている。

成果が上がっているコモンズは「誰でも好きに使える」ものではなく、明確な形をなすコミュニティによって、罰則のある規則のもとで運営されていた。それは「悲劇」どころか、「大勝利」だった。

キヨフのCorrentは、まさに「明確な形をなすコミュニティ」を可能にするツールとして機能したのだろう。こうしたツールをデザインしたキヨフの自治体の「大勝利」と言えるのではないか。

世界の持続可能性の鍵が、地域そしてそのコミュニティにあると考えるとき、縁を切る通貨による地域外との交流のツールとしての法貨とは別に、縁をつなげる通貨としての地域通貨の可能性は、ひとつデザインしがいのあるものなのだと思う。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。