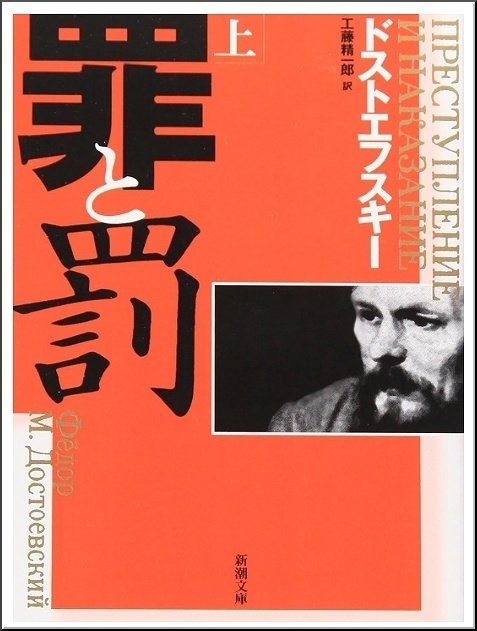

フョードル・ドストエフスキー「罪と罰 上」読書感想文

これは読まなければならない。

受刑者のうちに読まなければ。

そう思いながら、官本室にあるのがわかりながら、3年が経とうとしている。

ドストエフスキーの名前も、100年ほど前のロシアの文豪というのも知っている。

「罪と罰」については、独善的な理由で金貸しの老婆を殺害した犯人の小説、という1行だけの内容は知っている。

そこには、理解できない哲学が散りばめられているのだろう、かつ、難解な文学的解釈が求められのだろう、という予感がある。

とすれば、無学者は読むのを挫折してしまう。

「名作を挫折するなんて・・・」と自己嫌悪になるのは避けたくて、借りることを躊躇していた。

そうしている3年の間に、平原卓の「読まずに死ねない哲学名著50冊」を読む。

休み休みで、読み終えるのに1ヶ月かかったが、哲学を理解することよりも、挫折しなかったというのが大きい。

すると、哲学というのは、わけがわからないほど有り難く扱われる、と書いてある。

本職の哲学の研究者ですら理解できない本もあるとう。

もしかしたら。

自分は、ドストエフスキーを、わけもわからずに有り難がっていただけかもしれない。

「罪と罰」を読むときの気持ち

立花隆の「ぼくはこんな本を読んできた」も、ドストエフスキーに挑戦させた。

立花隆いわく、ドストエフスキーを含めた19世紀の小説は、たかだか100年ほど前の小説。

まだ古典でもない。

これから淘汰されていく作品群だとある。

古典とは、500年や1000年の歴史に晒されても残る本だという。

難解なカントとかヘーゲルという18世紀から19世紀にかけての哲学の本も、これから歴史のふるいにかけられて、誰も読まなくなる本になると思う、と書いてある。

また、新聞記事で、ドストエフスキーの小説は、当時は大衆向けの娯楽小説だったと読んだ。

また、この3年間で挫折した本は、夏目漱石の「我輩は猫である」だけである。

以上のことを勘案するに、もしかしたら、今の自分は、ドストエフスキーを読めるのかもしれない。

ドストエフスキー、怖れるに足らず。

ここらで、一気にドストエフスキーを攻める。

3年ほどかけて、外堀を埋めるようにして、そんな感触を得て借りた本だった。

読んでみた感想

以外に読める。

そしておもしろい。

そして驚いている。

ある程度の理解ができるのだった。

あとがきにあったが、この「罪と罰」は、貴重な “ 風俗小説 ” でもあるという。

たしかにその通りだった。

1860代のロシアの様子。

サンクトペテルブルグの街路。

さらには、そこに暮らす人々の息遣いまでもが、丁寧に書き込まれている。

いったい誰だったのだろう?

この小説を、まるで哲学書みたいに喧伝していたのは。

もっと早く読みたかった。

難解な名前の解説

人が多く登場するのはいいとしても、やっぱ名前が長い。

あだ名というか、愛称というのか、それらが当事者の関係性よって変わるのも混乱させる。

読んでるうちに「あれっ、これだれ?」という状況に何度も陥った。

物語の山場は、元法科学生のラスコーリニコフと司法官のポルフィーリィの応酬かと思われる。

この2人の名前と動きは要チェック。

ダメ男のマルメラードフが放つ庶民の貧困さも見逃せない。

もちろん、ラスコーリニコフも、立派なダメ男である。

母親と妹に無理させて送金させてばかり。

勉強もせず、働きもせずに借金を重ねている。

そういうところでいうと、同じダメ男でもスヴィドリガイロフの漲るアグレッシブさには驚くものがある。

ダメ男とは幅が広いのだ。

それに対して女性陣には、救われる思いがする。

カテリーナ、ソーニャ、ドゥーネチカ、プリヘーリヤあたりの恐れを知らない信心深さ。

撒き散らされる善性。

同じく女性陣の、アリョーナ、プラスコーヴィヤ、ナスターシャ、マルファといった面々は逆にたくましい。

生活の監督者として得も知れない安定感がある。

さらには・・・。

まとめると、1人1人の個性が強烈ということである。

時代背景

1860年代のロシア帝国。

7月の首都のサンクトペテルブルグ。

旧来の価値観が揺らいでいた。

帝国の体制は磐石だが、マルクスとエンゲルスの共産党宣言(1848年)が刊行されもして、政治団体がいくつも創設されもしている。

農奴解放(1861年)という大改革もあった。

物事の捉えかたの転換が行なわれている最中だったが、ほとんどの人々は信心深い生活をしている。

サンクトペテルブルグの街路には、熱気が立ち込めている。

役人と学生の街という者もいるが、農民も職人も行き交う活気がある街だ。

街路には、臭気も立ち込めている。

貧しさからなのか。

昼間から、酔っ払いでいっぱいの居酒屋からなのか。

貧乏人であっても、酔っ払いであっても、人々の会話の節々には、新しい時代の、新しい思想も交じっていた。

※筆者註 ・・・ 半分は本文からの引用をアレンジ、もう半分は想像を加筆してますが、本文から伝わってくる雰囲気に沿ってます。少なくとも「イエーイッ」みたいなノリは、本文中に1行もないのです。

登場人物

ロジオン・ロマーヌイチ・ラスコーリニコフ

通称ラスコーリニコフ。

ロージャとも、ロージェンカとも。

サンクトペテルブルグの大学の法科学生だったが、学費が払えず退学している。

バイトの家庭教師もやめて、半年間、下宿で引きこもりしている。

母親からの仕送りに頼り、足りない分は衣類や物品を担保にお金を借りて生活している。

内にこもる性格で、短気でもあるが、頭はよく容姿もいい。

大学をやめるときに『犯罪について』という論文を書いて雑誌に掲載されてもいる。

殺人を犯してからは、警察で気絶したり、熱でうなされたり、徘徊したりと、病的な症状を示す。

強いストレスがあったと推測される。

※筆者註 ・・・ 以下、ラスコーリニコフのみを “ 彼 ” とします。

アリョーナ・イワーノヴナ

官史の未亡人。

金貸しをしている。

アパートを訪ねてきた彼に、斧で撲殺される。

リザヴェータ・イワーノビナ

アリョーナの義妹。

古着の販売をしている。

帰宅したことろを、彼に斧で頭を割られる。

プラスコーヴィヤ・パーヴロヴナ・ザルニーツィナ

彼の下宿の大家。

彼には金も貸しているが、なかなか返済されない。

腹を立てて警察署に訴えて、彼は出頭することになる。

セミョーン・ザハールイチ・マルメラードフ

マルメラードフ。

元官史の無職。

酒代のために借金を重ねて、居酒屋に入り浸っている。

いわゆるアル中。

馬車に轢かれて死亡。

カテリーナ・イワーノヴナ・マルメラードワ

マルメラードフの妻。

肺病を患っている。

軍人幹部の良家の出だが、無職のアル中の夫のマルメラードフにお金を持ち出されて、3人の幼い子供を抱えて貧しさにあえぐ。

彼は、母親から仕送りされたお金をカテリーナに渡す。

そのお金で、カテリーナは、夫の葬儀を簡素ながらもあげることができる。

ソーフィヤ・セミョーノヴナ・マルメラードワ

愛称ソーニャ、ソーネチカとも。

マルメラードフの前妻の娘。

信心深い娼婦。

父親のマルメラードフに、お金を貸し続けている。

ナスターシヤ・ペトローヴナ

ナスターシャとも、ナスタージェシカとも。

彼の下宿の女中。

気立てがいい働き者。

アヴドーチヤ・ロマーノヴナ・ラスコーリニコワ

ドゥーネチカとも、ドゥーニャとも。

彼の妹。

母親と一緒に暮していたが、婚約を機にサンクトペテルブルグに上京する。

ピョートル・ペトローヴィチ・ルージン

ルージン。

ドゥーネチカの婚約者。

弁護士。

サンクトペテルブルグに、法律事務所を開設するために上京している。

プリヘーリヤ・アレクサンドロヴィナ・ラスコーリニコワ

プリヘーリヤ。

彼の母親。

43歳。

信心深い。

彼への仕送りのために、亡くなった夫の恩給を担保に借金をする。

娘のドゥーネチカの婚約を機に、サンクトペテルブルグへ上京してくる。

ドミートリイ・プロコーフィチ・ラズミーヒン

ラズミーヒンとも。

快活な性格。

学生。

彼の唯一ともいえる友人。

殺人をしたのちに、熱にうなされて寝込んだ彼の世話をする。

彼と事件の関わりを疑ってもない、気のいい人物。

コッホ

事件直後、金を借りようとして現場の部屋を訪れた運のわるい男。

容疑者とされて逮捕される。

ペストリャコフ

コッホと共に、容疑者として逮捕される。

ニコージム・フォミッチ

事件を管轄する警察署長。

けっこう鋭い勘を持つ。

借金の督促の呼出状で出頭した彼は、事件の容疑者逮捕を耳にしていきなり気絶。

その様子から、事件との関わりの疑いを持たれる。

イリヤ・ペトローヴィチ

副署長。

気が荒い。

ゾシーモフ

彼の友人。

27歳。

精神病に関心を持っている。

医師として、寝込んだ彼を診察する。

アレクサンドル・グリゴーリエヴィチ・ザミョートフ

ザミョートフ。

警察署の事務官。

20代前半。

彼の下宿を訪れたり、酒場で会ったりして、事件の関わりへの疑念を深めていく。

ポルフィーリィ・ペトローヴィチ

ポルフィーリィ。

ラズミーヒンの親戚でもあり、司法官でもある。

予備判事として事件の担当をしている。

30代半ば。

小太り。

ポルフィーリィは、彼が犯人だと見当をつける。

証拠はなにひとつない。

彼の論文の『犯罪について』からの推測である。

2人の直接対決の応酬が繰り返されて、ポルフィーリィは彼を追い詰めていく。

アルカージィ・イワーノヴィチ・スヴィドリガイロフ

スヴィドリガイロフ。

元、賭博のイカサマ師。

50歳ほど。

女好き。

彼の妹、ドゥーネチカが借金をした相手。

ちなみに借金は、彼への仕送りのためである。

その借金の返済のために、住み込みの家庭教師をすることになったドゥーネチカだったが、なんとかしようと考えていたスヴィドリガイロフは愛人になるように迫る。

ドゥーネチカは拒む。

で、愛人強要は、あっさりと妻にバレて騒動となる。

ところが、妻は突然死。

スヴィドリガイロフは、婚約者がいるサンクトペテルブルグに住むドゥーネチカを追って上京。

彼の下宿を訪ねて、ドゥーネチカとの面談を申し入れて、また騒動になる。

マルファ・ペトローヴィナ

スヴィドリガイロフの5歳年上の妻。

実家は地主で裕福。

愛人騒動の際には、最初はドゥーネチカを責めるが、後に送られてきた手紙で、すべてが誤解だったと知る。

悔いたマルファは、涙ながらに、その手紙を近所中に読み聞かせて歩く。

さらには朗読会を開いて、聞かされたほうも涙させる。

さらに親戚のルージンを紹介して、婚約までを差配する。

またさらには、遺産を分与する遺言までを残す。

で、直後に脳溢血で死亡する。

ネタバレあらすじ - ラスコーリニコフの独白調

犯行が完全に終わったとき

金貸しの老婦人のアパートを訪れた。

新たな借金の申し出のためだ。

が、上着の中には、斧を忍ばせている。

4階の最上階のその部屋に、老婦人はいた。

部屋に招き入れられてからは、殺人は難なく成功する。

斧で頭を叩き割ったのだ。

折りわるく、老婦人の義妹も帰宅してきた。

が、すんなりと頭を叩き割った。

2つの死体を見下ろした。

この殺人は許されるものだ、という考えを飲み込んだ。

すると、ドアの向こうに訪問者がきた。

老婦人と約束していたらしい。

訪問者がドアノブをカチャガチャしているうちに、もう1人が現れた。

2人は、中から鍵がかかっていることに不審がっている。

ドア越しにうかがっていると、ひとりが下にいる庭番を呼びにいったようだ。

庭番は、アパートの管理人も兼ねている。

ここからは逃げ場がない。

絶体絶命だ。

すると、残った1人が戸口を離れたようだ。

下の様子を見るために、階段を下りている。

すぐさま部屋を出た。

階段を降りたが、庭番たちが上がってきたら鉢合わせしてしまう。

どうしようか迷っていると、2階では内装工事をしていたが、ちょうとペンキ職人は不在だった。

そこに身を隠して、4階へ上がっていく庭番と2人の訪問者をやり過ごす。

すぐにアパートを飛びだして街路に出ると、運よくケンカがはじまっていて、皆、そちらに目がいっている。

目撃者もなく、現場を離れることができたのだ。

盗んだ品物はブロックの下に隠した。

これで証拠もない。

計画としては失敗だった。

大家に借金を返せるだけの現金を得られなかったからだ。

大家には警察に訴えられた。

事件の翌日に警察署で気絶してしまった

翌日に、警察に呼び出された。

大家の借金の件だ。

このタイミングで正直いって警察に行きたくなかったが、拒む理由がない。

それに、あの殺人は、自分には許されるものなのだ。

事件の捜査は、はじまっていた。

容疑者も逮捕されたという。

それを耳にした自分は、気絶などしてしまった。

居合わせた署長に、もしかしたら事件に関係しているのではないかと目をつけられてしまったようでもある。

軽く事情を聴くためか、警察の事務官のザミョートフが下宿にもきた。

が、自分は熱でうなされていて、それどころではなかった。

うなされて口走った言葉から、ザミョートフはなにかを感じとったようだ。

少し熱が下がってからは、急に焦りが湧いてきた。

状況が少しずつわるくなっていっている。

じっとしていられなくて街路を徘徊をした。

入ったその辺の居酒屋で、運わるくザミョートフと会う。

しつこいザミョートフだった。

話した内容から察するに、疑いを向けているようだ。

事件から3日が経ち

完全に熱が下がったのは3日後。

友人のラズミーヒンを伴って、ポルフィーリィのアパートを訪ねた。

ポルフィーリィは、ラズミーヒンの親戚で予備判事。

殺された老婦人に質入していた物品を返還してもらえるかどうか、相談のための訪問だった。

でも、それは表向きだった。

事件の担当もしているポルフィーリィに、捜査がどれくらい進んでいるのか、どの程度の事実を掴んでいるのか、あと自分はどのくらい疑われているのか、確めたかったのだ。

アパートには、またザミョートフがいた。

運がわるい。

だからといって、今さら帰るわけにはいかない。

用件である、質入した物品の返還の手続きについて尋ねた。

事件の推測も聞かれた。

まさか、犯人だと疑っているのか。

自分は、社会主義者の主張をそのまま口にした。

「犯罪は、社会機構のアブノーマルに対する抗議だ」

「それは間違いだ」

ポルフィーリィは反論する。

議論を挑んできたようだ。

自分は反論の反論をした。

「社会がノーマルに組織されたら、たちまち一切の犯罪はなくなる」

「・・・」

ポルフィーリィは、書面を取り出した。

以前に自分が書いて、雑誌に発表された論文だった。

『犯罪について』という題名だ。

世の中には凡人と非凡人がいる。

凡人には、犯罪を行使する権利がある。

自分でいうのもなんだけど、独創的な論文だった。