【実験小説】NPC

たった100万円の融資を、嬉々として受け入れたのがいけなかった。

大相撲でも、野球でも、タニマチに二度会えば、それからは頭が上がらなくなるという。彼らが将来稼ぐ額からすれば、タニマチのお小遣いなどさしたる金額でもあるまい。

しかし、お金の価値もわからぬまま、若いうちに一度でもそんな関係になってしまったら、生涯タニマチのおもちゃになってしまう。

たった100万円で、命綱を握られた。たった100万、縁を切る分の義理としてもう100万、その程度の金を用意できぬほど無能なおれが悪かったともいえる。

100万円を返すために、また別のたった100万の、筋の悪い仕事を請け負う。「親」が変わるだけだ。笑えることにみんな、親というやつは人間的にどうかしている。人間でないから、そんなことができるのかもしれないが。

ずぶずぶと、沼に沈む音が聞こえそうな毎日だった。

とはいえ、目下の生活をどうにかしなければならない。沼から這い出す以前に、やらねばならぬことがあった。だから、たった100万円で命綱を託す。安い存在だ、と笑いも自然に渇く。

それでもおれには、やらねばならぬことがあった。100万円でおれの全てをくれてやったのもそのためだ。それだけが、おれをこの世界に留めた。

*

そんな生活は10年ほど続いた。おれはやっと、「ひとかど」になった。

「特殊特務協会」。非合法ではあるが、恩義や貸し借りが呪いのようについてまわる裏の世界において、昔風にいえば「御恩と奉公」の以降を一切引きずらない、ビジネスとしてまっとうなこの組織の存在は、裏側のなかでは常識的な部類に入るだろう。

おれは協会に所属する何でも屋になっていた。忌憚なく言えば、殺しでも請け負う。

*

同僚のエディ(枝尾)が殺された。この仕事をしていれば、仕方がない。割り切るしかない。しかし、協会への口を利いてくれたのも、この業界での作法も、お金のことも、大事なことの多くは、このエディから教わった。比喩の方の「胸にぽっかり穴があく」という心情を、このとき初めて理解した。

*

「パックマン、入れ」

管理官に呼び込まれる。パックマンとは、おれのことだ。本名は、卓馬。自己紹介をしたとき、「ぱくま」と聞こえていたらしい。訂正するのも面倒だから、おれはパックマンを受け入れた。

協会は、もともと役所勤めをしていた者が中心となって創設されたこともあり、管理官、係長などといった役職名が存在する。パックマンことおれは、その中で言えば係長だ。係はないが、係長だ。管理官は、この協会支部で言えば所長格に当たる。

「エディの事件をお前に引き継ぐ。」管理官にはそういわれ、彼が作成していたファイルや電子データ一式を受け取った。

「スマホや手帳などの、私物はないのですか。」と聞いたが、管理官の背中は既に退席を促していた。

*

エディが抱えていた事件は、W県M郡の名家・能海家に関わる醜聞だ。能海家の当主、能海重治が、長き闘病を経て亡くなった。ここから先は想像通り。3人の子供たちの間で、遺産を巡る騒動が起こる。

重治には実子の義治、重治の妾の子で、義治より8つ上の勝重、重治の後妻の子であり、義治の腹違いの弟である幸治がいた。

3人は個性は違えどいずれ劣らぬ器であり、野心もまた相応に抱いていた。もともと複雑だった兄弟仲は、父の死によって一気にその軋轢が顕在化し、今ではそれぞれが私兵を率い、いずれ能海家の乱でも起こすのではないか、という様相まで呈していたという。

むろん、警察も能海家のこの状況に手をあぐねているわけではない。凶器を携帯していたとかで逮捕された若者も、少なからずいたようだ。

そんな緊張状態が続いたある日、幸治が自殺をした。義治や勝重ですら、寝耳に水だった。本当に自殺なのか。誰かの暴発なのか。検視の結果は、自殺だった。不自然な点はなくもなかったが、他殺を裏付けるほどの証拠は出てこなかった。それでも、納得する者は少なかった。

真相究明を託されたのが、亡くなったエディだった。

特殊特務協会からエディが派遣されるということは、殺人かどうかはともかく、少なくともただの自殺ではないという、協会の上層部の見立ての上でのことのはずだ。

そしてそのエディの死もまた、当然に不可解だった。幸治はなぜ死んだのか。エディはどうして殺されねばならなかったのか。預かった資料からでは分からないことが多すぎた。

そもそもエディに幸治の死の真相を探るよう依頼したのは、重治の後妻である阿佐美だったという。阿佐美への挨拶も兼ね、一度改めて事情聴取を行う必要がありそうだ。

*

新幹線と特急を乗り継ぎ、K駅へ到着する。本番はそこからだった。道なき道を車で走り、数ヶ月前の台風の影響で道路が通行止めになってから先は、徒歩で3時間は歩いただろうか。ようやくM郡の能海邸に到着した頃には夜も更けていた。

広大な土地を利用した、贅沢な平屋建てだった。こんな家を、おれの住む東京で建てられる者はいまい。お手伝いさんと思しきものに事情を話し、阿佐美にとりついでもらった。そしてお手伝いさんに従うまま、阿佐美の待つ応接間へ案内される。今にも泣きそうな阿佐美が椅子に座っていた。

「エディの後任のパックマンと申します。幸治さんのこともさることながら、…盟友であるエディの命まで奪われた私としては、正直に申し上げて、怒り心頭です。」

本来、もう少しオブラートに包むところかもしれないが、意図的に無視をした。プロの倫理にもとるが、彼女を責めたい気持ちが勝った。

「エディさんのことは本当に…。幸治は自殺するような子ではありません。自殺でないとしたら、穏やかじゃない話…うう…」と、言葉の途中で阿佐美さんは嗚咽をもらした。

会話を続けることは難しそうだった。時間も時間だし、不作法を詫び、お礼を言ってから家を出ようとしたところで、お手伝いさんのご厚意で、能海家のはなれに泊めてもらうことになった。

「見失わないように」

そんな声が聞こえた気がした。

*

翌日、義治の家を訪ねた。もともとは幸治の母である阿佐美の手引きで首を突っ込むことになった手前、強い拒否反応を受けるかと思いきや、すんなりと通してくれた。

「まあ、うさんくせえけどな。」

私の目を見て、義治は言った。細身ではあるが、万が一虎が人の姿で歩いていたら、というほどの威圧感だった。

「でも、幸治は自殺するような奴じゃねえ。自殺でないとしたら、穏やかじゃねえだろ。」

一族への怨恨であればあなたも、だとか、心当たりが、と言いかけて、おれは口を閉じる。

「幸治は、おれの腹違いの弟だ。4つ違う。そのあたりは知ってるよな。これもおさらいみたいなもんだろうだが、おれと幸治は、どっちかといえば仲良しだ。だが、勝重は違う。妾の子だからという理由で、最年長にも関わらず砂を噛むような思いをさせられてきたことに対して、忸怩たる思いがあるみたいだ。おれと幸治は、子供のころからよく勝重にいじめられた。」

義治は一気にそういうと、急に口を開かなくなった。虎のような雰囲気はすっかり消えていた。

「義治さん?」

「…悪いな、ちょっと調子が優れねえ。また、時間作るから。」

私は義治の家を後にした。「時間がない」という義治の声が聞こえた気がした。

*

その翌日、勝重の家を訪ねた、妾の子ということで、能海姓は名乗らず、梅林という名字を名乗っている。昨日の義治の話が本当であれば歓迎されることはなさそうだが、ここも以外に、すんなりと通された。

「まあ、うさんくさいけどな。」

勝重は私の目を見ていたが、昨日全く同じことを義治に言われたことを思い出し、勝重には見えないよう、少し笑った。

「でも、幸治は自殺するような奴じゃない。自殺でないとしたら、穏やかじゃないだろ。」

笑っていた私は、目を見開いた。一字一句、正しいかどうかは記憶にないが、これはなんだ。

「幸治は、義治の腹違いの弟だ。4つ違う。そのあたりは知ってるだろう。これもおさらいみたいなもんだろうけど。」

このやりとりはなんなんだ。言っていることが、まるっきり同じだ。そう思ったところで、勝重は会話を止めた。

身の丈190近く、肉付きも良い。善治が虎なら、さながら彼は大きな冷蔵庫のようであった。そんな彼が一歩、私に向けて歩み寄る。並の人間であれば、恐怖でしかないだろう。

「…わかったか?」

勝重は、苦しそうに声を絞り出した。

何となくは掴んだが、おれは続きを促した。

「おれたちは、「装置」になってしまうんだよ。幸治の呪いだ。」

「装置って。呪いって。どういうことですか。」

常軌を逸している。まともに会話をして大丈夫なのかという疑念がよぎる。

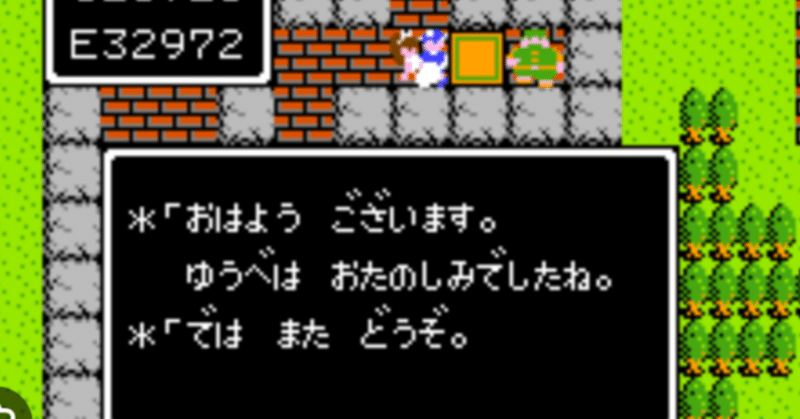

「パックマンって言ったか。まあ、名前の通りならゲームはやるだろ。俺たちは、幸治の呪いでCPUになる。」

「ん?NPCのことか?」

「失敬。NPC。幸治が自殺でないこと、俺たち兄弟がそれぞれの立場で仲違いしていたことを、話しかけてきた人間に伝える、舞台装置だ。」

何一つ信じられることがない。何から突っ込めばいいのかわからない。

「結局、あなた方は、幸治さんに恨まれるようなことをしたから、そうなる運命だと?」

「おれじゃない。でも、幸治は、おれたちのどちらかの仕業だと思っているんだろう。」

「では、義治さんが。」

「いや、義治と幸治は仲が良かった。たぶんそれはない。…俺に用意された言葉の続きを聞いてくれるか。」

おれは無言でうなずいた。

「おれと幸治は、妾の子と、後妻の子の次男坊、という複雑な立場同士ということもあり、まずまず仲良しだ。だが、おれと義治は違った。たかだが嫡出かそうでないかの違いで、常に苦々しい思いを余儀なくされてきた恨みを、義治にぶつけていた。しかし大きくなった義治に、おれは左目を潰された。義治を信じるな。」

背筋の冷えるような話だ。しかし、聞き逃せない部分もある。

「この言葉の部分は、勝重さんのオリジナルですか?幸治さんの「呪い」で言わされているのですか?」

勝重は、会話を止めたまま立ち尽くしていた。昨日の義治と同じだ。まともな会話を続けられるかどうか、怪しい。

試しに「勝重さん。」と話しかけてみた。

うつろな目をした勝重は「まあ、うさんくさいけどな。」と機械的に告げた。

(つづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?