島田潤一郎『あしたから出版社』(ちくま文庫、2022)

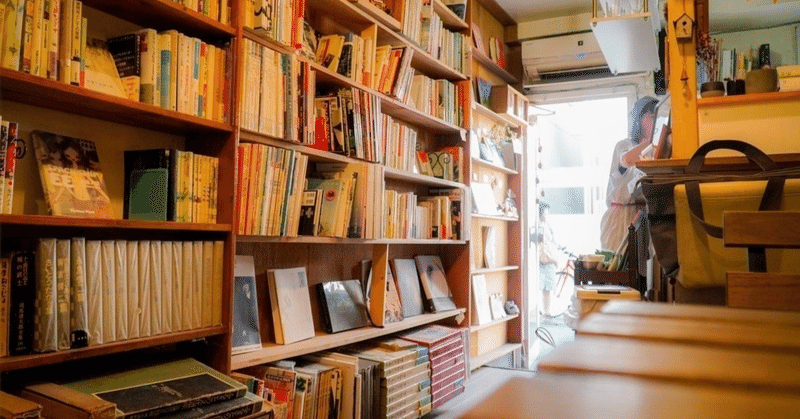

島田さんの夏葉社のことを知ったのは吉祥寺の百年だったはず。島田さんが夏葉社を立ち上げたのは2009年で多分その頃に百年で夏葉社のことを見かけて、絶対好きになる出版社だから安易に読み始めると抜け出せなくなると思って、夏葉社や島田さんの本を見かけても手にするのを避けてきたというあまり理解されないことを今までやってきたのだった。最近ブックスルーエで島田さんの『電車の中で本を読む』をついに購入したのをきっかけにちくま文庫版の『あしたから出版社』も購入した。本当だったら島田さんのように文学が好きということを正面切って言ってもいいはずなのに、大学院の時貸与型の大学の奨学金を借りるための面接で「君が文学が好きなのはよくわかったけど、それは研究者としてふさわしいものではない」というようなことを言われてから、それ以降言えなくなったことを思い出したが島田さんは真正面からそれをこの本の中で述べている。島田さんがマラマッドの短編が好きで『レンブラントの帽子」を夏葉社から出版する経緯や『ユリシーズ』や『失われた時を求めて』を読んでいることでやはり島田さんの目利きの力は信頼できると確信するのだった。

頭木弘樹が書いた「あとがき」の中でも沖縄で恋に落ちるエピソードや誰も読んでくれないブログを島田さんが書き続けていたというエピソードのように非常に印象的な箇所は引用されているので、以下にはあえて引用されていない部分を挙げておきたい。

「それに、経験からぼくは知っている。音楽がつまらなくなったという人たちは、音楽をもう聴いていない人たちなのである。その意味で、本が読まれなくなったという人たちは、もう本を読んでいない人たちであり、本屋さんが面白くなくなった、本屋さんがもう危機だ、と話す人は、もう本屋さんに行かなくなった人たちなのである。」

「上手くいえないが、物をつくる、というのは時間の針を自分の手で進め、時を刻むことなのかもしれないと思った」

「僕は、彼らのかなしみをわからないし、ぼく自身が抱いているかなしみのこともよくわからない。でも、かなしいのである。」

非常に印象的な部分である。音楽についての指摘もまさしくその通りで、聴けていない時ほど、私たちはそれがよくわからないと言いがちである。本も本屋も同様であり、だからこそ明日も本屋に行って棚を眺めてこなくちゃならないのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?