【高校生Teeの映画館】No.28 マンデラの名もなき看守 [あらすじ,見どころ,感想]

皆さんこんにちは、愛知県で高校生をやってるTeeです。

昨日の投稿にスキしてくれた方、ありがとうございました!!!

気付いた方もいるかもしれませんが、昨日、初めて「マガジン」というものを作ってみました。記事をまとめるやつ?でいいんですよね?多分あってると思います。

プロフィールに飛んでもらえば分かると思うんですが【Teeの映画館】の記事をまとめています。

作った後に、僕の記事は元々『映画』っていう系統で揃ってるのでマガジンにする必要なかったのかなって思いました(笑)

それでも、マガジンでまとめるメリットって何かあるんですか?もしあったら教えてください!

それではいきましょう!

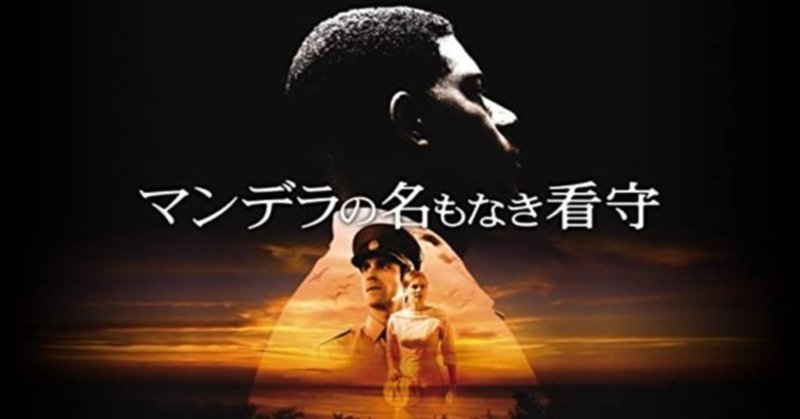

今日紹介するのは2007年公開のドラマ映画『マンデラの名もなき看守』です。中学の社会の教科書に載っていた「ネルソン・マンデラ」「南アフリカ大統領」「アパルトヘイト」。その時はあまり理解できず、興味を持てなかったんですが、この映画を観て当時の南アフリカの状況、黒人差別、マンデラという人物について深く理解することができ、歴史について考えることが出来ました。

ぜひ、最後まで読んでいただけると嬉しいです。

【監督】ビレ・アウグスト【時間】140分

《あらすじ》

「黒人は下等な人間である。」そう、人種差別です。しかし、アパルトヘイト制度が確立された1968年の南アフリカでは、その見方はごく普通のことで、この国の長い夜はその白豪主義制度から始まったのです。

具体的には南アフリカに住んでいる黒人に参政権、土地所有権、家屋の所有や教育の自由などを許さないというもの。政府は、この不平等な制度に反対した黒人組織の指導者たちを、国内一の刑務所と名高いロベン島の苛酷な刑務所に収容して、弾圧しました。

ジェイムズ・グレゴリーは、その刑務所に看守として赴任してきた白人の刑務官です。黒人のみが理解できるという「コーサ語」を話せるグレゴリーに、黒人たちの秘密の会話をスパイさせることがその狙いだったのですが、着任にさいして、政府公安情報局の幹部から黒人運動指導者のネルソン・マンデラの監視とスパイの任務を与えられることになりました。これを聞いて、なかなか出世出来なかったグレゴリーを心配していた妻のグロタリアは、大喜びします。

《注意》これより先はネタバレになります。

就任当初のグレゴリーはアパルトヘイトの正しさを信じていて、抵抗する黒人を抑圧し取り締まることは当然のことだと考えていました。しかし、マンデラの誠実さや思想堅固な生き方を見ているうちに、いつしか彼の望む平和な世界に憧れるようになっていきます。そして、なぜANC(アフリカ民族会議)派の黒人たちが順守隔離に反対して抵抗・反逆するのか気になり、マンデラとの論争のなかで話題になった『自由憲章』の内容を知りたくなります。

やがて、自分の子どもたちが白人警官たちが取り締まりのために黒人女性に暴力をふるう姿に怯え嫌悪したことを見て、当局のやり方やアパルトヘイトに疑問を抱くように。そして、粘り強くアパルトヘイト廃止に取り組むマンデラに一目置くようになっていくのです。

そんなとき、マンデラの息子が自動車事故で死亡したという一報がロベン当局に飛び込んできます。愛息の死を悲しむマンデラに、同じ父親として深い同情を抱いたグレゴリーは、マンデラの監視・スパイという任務に忠実に振る舞ったことで公安当局の謀略に加担し、その結果、マンデラの息子が事故死ではなく暗殺されたのではないかと疑い始めます。

さらに、釈放予定の黒人政治犯あてのANCからの秘密通信文を見つけたグレゴリーが公安情報局に通報すると、ANCの秘密拠点が捕捉され、軍の襲撃で多数の黒人運動家たちが殺害されたのです。

こうして、グレゴリーはアパルトヘイト・レジームを固守しようとする当局の強硬な姿勢に疑念と不信を募らせていきます。

それは同時に、当局の過酷な弾圧や抑圧に忍耐強く抵抗するマンデラへの尊敬や畏敬の念も呼び起こしました。

しかし、黒人指導者であるマンデラへに人間としての共感を示したことで、グレゴリーは、白人看守仲間から異端視され「裏切り者」扱いされるようになっていきます。

そして、白人社会で孤立し追い詰められたグレゴリーは、ある決心をするのです。

《見どころとポイント》

⚫︎グレゴリーの変化

本作最大の見所は、真の主人公たるグレゴリーが、ある事件を境にそれまでと逆の立場に追いやられてしまうシーンです。差別社会には人々が安寧としていられる場所などなく、いつなんどき被差別側にまわされるかわからないですよという、強烈なメッセージが伝わってきます。

中でも、マンデラ側の政党"アフリカ民族会議"(ANC)が定めた"自由憲章"を、グレゴリーがこっそり見る場面がとても印象的です。これは白人にとっては絶対見てはいけない禁書中の禁書。バレたら彼と家族の運命は一巻の終わり。それでもマンデラを理解したくて見ようとする、スリル溢れるシーンです。

⚫︎ネルソン・マンデラという人物像

囚人といえど威厳を失わぬその姿は、さすが公式伝記というべきカッコ良さで、ノーベル平和賞受賞も当然との印象を受けます。

息子を突然失った看守に送る心優しい手紙の文面など思わず胸が熱くなる場面もありますが、感動お涙が売りではありません。ぶれない思想家としての生き様と、時代の荒波を泳ぎ切った勝者に対する畏敬の念に溢れています!

でも、デニス・ヘイスベートがマンデラ役としては、少し大きいような感じがしました😂

⚫︎大統領ネルソン・マンデラ

27年もの間、罪人として収容されていたマンデラが、南アフリカのヒーローになった瞬間の感動MAXのシーンです!

このガッツポーズが超カッコいいんですよね・・・。

《高校生なりのまとめ》

さて、ここまで『マンデラの名もなき看守』について紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。

冒頭でも話したように、「ネルソン・マンデラという人物がアパルトヘイトと呼ばれる政策に何かしら関わっていた」ぐらいのレベルの知識しか備わってなかったので、過去にこんなことがあったということを初めてきちんと知れて、よかったです。

そして、白人(しかも看守)の中にもその差別に疑問を持ち葛藤していた人がいることも知りました。

そもそも、白人の優生人種思想はどこからきたのでしょうか。肌の色で線を引く事に何の根拠があったのか、黄色人種の僕にはその理屈は分かりませんが、発展途上であった当時の列強諸国としては無条件に自分たちより弱い存在を造る事で精神的安定を測っていたのかもしれません。

今回の映画のテーマでもあるアパルトヘイトの実態から、人種差別の卑劣さ、やられたらやり返すとか我慢しても平和にならなかったりとか本当に今以上に生きにくい世の中だったことを知り、人間は本能的に差別する生き物で、集団になるとヒステリックにそれが増幅されるということも学ぶことが出来ました。

最後に、僕の心に刺さったマンデラ先生の言葉を紹介して終わります。

“肌の色や生まれ育ち、宗教などを理由に生まれつき他者を憎む者などいない。

人は憎しみを学ぶのだ。

憎しみを学ぶことができるなら、愛することも学べるはずだ。

なぜなら愛は、人間の本性により自然によりそうものだからだ。”

【予告はこちら】

親切に最後まで読んで下さり、ありがとうございました。

次回もお楽しみに!

⚪︎Amazonプライムの登録はこちらから

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?