主体の<法>【更新:2024/2/29】

新しい形態をとった精神は、もう一度はじめから無邪気に前進を開始し、自分を一から養育していく。以前のものはすべて失われ、精神は以前のさまざまな精神の経験からなにも学ぶことがなかったかのように。

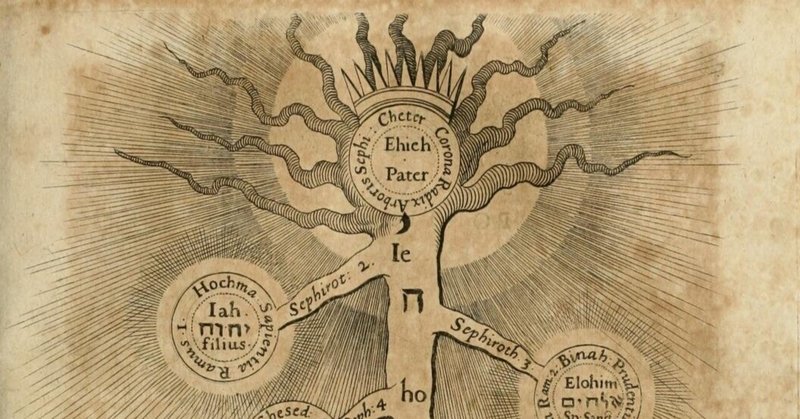

私は最近、専らフロイト、ユング、ラカンの精神分析に傾倒しているが、なにより現代思想に最大の影響を及ぼしたのはラカンである。当然、市井におけるユング受容の広範さや創始者フロイトの執拗な理論形成というのも絶対に重要なのであるが、やはりラカンを通過しないことには諸々の言説の理解が追いつかないように思想文化が形成されている。だから、今回書く文章は最近勉強しているラカンとユングの記述したところのものからの影響が大半を占めることになる。ラカンの理論の中心概念は「父のノン」と呼ばれるものであるが、これは「父の否(non)(=禁止)」「父の名(nom)」を掛けたものであり、だいたいの意味合いで「(象徴的)ファルス」に対応している。そしてもちろん、「父の名」は神聖であり「みだりに唱えてはいけない」ことで、構造的空白を構成することになる。しかしその構造的空白は、「禁止」・・・言語化された「法」というかたちで民の精神生活に影響を及ぼし続けることとなる。これは西洋の国家観、…すなわち「国家」というものがすっぽりと国土を覆うものではなく、我々の天上に聳え立つ共同幻想であるというあの国家観に対応している…。なぜなら、禁止や名前は「権威」であるから。このあたりの事情はユダヤ-キリスト教と精神分析の対応関係にも指示される事態なので、精神分析的言説を活用するにもそれ相応の知識理解が前提されるものである。(「神は死んだ」という叫びと「主は生きておられる」という福音は、消滅するとすれば全く同時に起こることであろう。)

ちなみに若年者のラカン入門に関しては、現在入手しやすいものであれば片岡一竹の『疾風怒濤精神分析入門』がよいと思う。

※これまであまり、既に投稿した記事の更新はやってこなかったが、この度大幅に手を入れて更新をしてみた。内容の統一性を毀損しないように工夫した。再読してもらえば幸いである。

視床ゲート機構と主体の情報論

私はいくつかの過去記事で「知的直観」や「原印象」について紹介してきたが、それらは神経から説明をつけようとすれば説明だけならばつけられるものである。

脳内の「視床」という、感覚入力が通過する部位に、「視床ゲート機構」という機構がある。

ここは主に「情報の取捨選択」を行っているところの機構である。前頭前野からもここに投射がみられるので、「ヒトでは統合失調症患者において、視床ゲート機構の機能低下あるいは消失が聴覚に関して報告されている。」とあるようなしだいで、敷衍すると、人はここにおいて通常「閉じて」おり、感覚過敏を抑制しているのである。「開かれすぎているために閉じている」というよくみられる事態は、この関わりで把捉できる。だから、我々は通常生活していて、道を歩いていて、動画を見ていて、見るものしか見ず、聞くものしか聞いていない。生物は本性選好的であり、「それそのもの」「リアル」などとは縁遠いイマジネールとサンボリックを生きていると言って差し支えない。このことは既にカントが『純粋理性批判』において「現象/物自体」「構想力」などの議論で明確化したことである。さらに付言すれば、外界からの細胞への刺激が、或いはここに言うように「刺激」が「刺激」となった時点で、既に細胞においてすら「そのもの」からは隔絶されていると考える。

【更】すなわち、「活動態の直観」などといったものは、実際には「それそのもののそれ」を見ているわけではない。あくまでも、既に細胞において

、或いは末梢神経において刺激になったものが経由されたものが入力されているので、そもそもそのものとは何だろうかという話にしかならないが、往々にして「開かれ」すぎた人は、そのもの、言い換えるならば「実在」を、「存在そのもの」を語り出す。

ラカンの「鏡像段階」の議論では、人はそれ以前、すなわち全身を鏡像的に捉える以前は、心的現実としては「寸断された身体」であると考える。我々は鏡に全身を映してその身体を「母」に、「これがあなたですよ」と指示されてはじめて主体の「統合」を獲得するという議論である。ラカンにおいてカントと異なるのは、もはやそこにデカルト以来のあの「超越論的統覚」を要請しないところである。しかし冒頭で示したことと関連して付言すべきこととして、確かに「反省」や「自己意識」と関わるところの超越論的統覚は要請されないが、一方で基礎づけなき「構造」にもむしろ再超越化した父の審級がその象徴界の構造の中心に位置づけられているということである。ところで私は「構造主義→ポスト構造主義」という名称よりも、むしろ実態に即せば、ソシュールからレヴィ=ストロースなどの「静的構造主義」と、ドゥルーズやシステム論などの「動的構造主義」と見做してもよいように思うのだが、どうか。精神分析は理論よりも臨床という観点より、あくまでも理念的には動的であると考えている。それが「力動」の私なりの解釈的解題であるのだが。

さて、先程の「視床ゲート機構」およびそれへの投射に問題が生じている事態が「特性」や「症状」として発現するものだと思っている。精神分析家のカール・グスタフ・ユングは、母と自身の原体験より「NO.1」と「NO.2」という人格概念を思いついたようである。「NO.1」とは通常の自分であり、表面に出ている「ペルソナ」にもやや近い。ユングの母においては、社交的で陽気な一面ということになる。「NO.2」とはそれとは異なり、どこか異質な、スピリチュアル傾向を示す内気な「自己(self)」のようなものを指している。これは明らかにユングの母親が霊媒体質であったことからきているのだが、霊感的な知恵で真実を言い当て、宇宙的なところがあったというようなものである。このように元来オカルト傾向の強かったユングであるが、後年に至りいよいよ「シンクロニシティ(共時性)」という概念を提唱し出す。これは、一般に「偶然の一致」と呼ばれるものが実は「有意味」に「繋がって」いるというものである。ユングは、これを弟子とともに量子論的に実証しようとしていた。ユングは自身分裂病の傾向が濃厚だったので、かなりの精神の危機に見舞われているようである。ユング由来で人口に膾炙したものに「中年の危機」というものがあるのだが、これをユングは「創造の病」だと述べている。これですぐに察していただけるだろうが、シンクロニシティを感覚するにおいて、例えてみればドッペルゲンガーを体験するように、恐らくあの「情報の取捨選択」が通常とは異なる事態になっていることがみてとれる。

【更】私の見るところ、この「中年の危機」は、ラカンの言う「精神病」圏の人間がよく見舞われるように思う。要するに、そうした類型の人は自分の人生に対してすら枠組みを設けないようなところがあるが、だいたい30代にもなると周囲から「大人」として、もう青年ではいられない生き方を要求され、或いは結婚や出産などで、或いは職場などで、内的な自己と齟齬をきたすものである。そうしたときに「発病」や「自殺」が起こりやすいことはわかるだろう。私は、文豪の自殺や女性的な発病体験のみならず、イエス=キリストも30代半ばのあのタイミングがちょうどいい死に時だったと思えてしまってしかたがない。

そのような病理における陽性症状の事例として至適なのは「昏迷」という症状である。これは、外見上動かなくなるが、実際の内的状態は非常な活動状態であるから、なにか外見上派手な症状である妄想や遁走=逃走的な症状よりもいっそう陽性症状的であると言えると思う。「人は信念があるから行動することができ、信念は観念連合により体系を形成する」というテーゼはまだ事態の全貌を取り出せていない。ブランケンブルクの指摘した「自明性の喪失」やベイトソンの「ダブル・バインド」などを参照して、先の「視床ゲート機構」問題も考量するに、事態は現代的な問題に似ていると言えると思う。信念や妄想の体系を構築することは、こんにちますます陰謀論がそれに接近している。しかし、そのような目につきやすい「集団ストーカー」妄想などの一例を取って森の全体を見た気になるのは尚早であり、釘をさすが慎むべきことである。実際には、「解体型」などでは逆の事態がみられるであろうし、そこにおいてはたんにソフトウェア的な故障ではなくハードにも問題が進行していくことがわかる。「昏迷」においては、だからこんにちの「情報過多」と照応させるのに近い見方が専門的にもよくみられる見解のようである。すなわち、「ダブルバインド」というのも「板挟み」という短絡化では決して捉えられない。「選べない」「決められない」という事態に近いようなものであろう。精神病理学のヤスパースは分裂病を「了解不可能」として、いわば了解性においては他者の領域に放逐したが、とはいえ常に同時に接近しようとする態度は求められるのではないか。例えばニヒリズムなどというのはたいていが報酬系の機能低下による倦怠と無関心なのであるが、逆に過剰さにより何もかもに有意味さが付与されればむしろそのときこそ決断不能に陥るのではないか。

グノーシス主義について、或いは「聖霊」という謎

グノーシス主義とは、訳せば「認識主義」となるものであるが、これはこの世的なるものと身体性を否定的に捉え、彼岸的なるものと精神性を善となす二元論を意味する。紀元前後から地中海と西アジアで流行したようである。当初の、原初の「真の世界」「善なる世界」は「プレーローマ」という

「至高神」の充溢であったということである。この「充溢」という言葉について解題しておくと、哲学の世界では、実は「位相」や「存在」の議論にその痕跡を留めている。an sichは充溢的であり、また「常に既にimmer schon」充溢した存在ということが、というよりも、そのようなニュアンスで捉えられている現象がある。だから「一者」の充溢は溢れ溢れて流出するという表象が成立するのである。かなり単純な人類共通のイメージである。その「至高神」のもとに諸々の神的存在があり、それのことを「アイオーン」と言う。ユングの著作に『アイオーン』というものがあるのはこれを指している。このうちの一つである「ソフィア(知恵)」が思い上がって「デミウルゴス」を造った、ということである。デミウルゴスとはプラトンの宇宙論である『ティマイオス』に登場する「造物主」のことであり、これをグノーシス主義ではあの西アジアの唯一神と対応づけるため、この世界は悪の世界、父なる神は悪の神、ということになる。そもそもこうした思想の根拠は、どう考えてもどう見てもこの世界がいい世界ではなく、悲惨と悪に満ちた世界であるという、太古より神に対して問われるあの難問である。そこで、実践としては、グノーシス主義は身体を軽視し「認識」を重視してひたすら精神性、霊性を回復しようとする。これは現実によく起こりうることだが、「知」や「認識」で自己形成をすると実際に下半身的性格が薄らぎ、頭部にエネルギーが集中するようなプラトニックな人間になる、ということがよくある。だからこれはグノーシス主義の専売ではなく、古来洋の東西を問わずみられる人格形成のありようである。チャクラが頭頂部から炎になっているあのイメージにあたるように感じる。

さて、ユングはある時、バーゼル大聖堂に神が排泄し、排泄物で大聖堂が破壊される、というヴィジョンを見たようであるが、これは一般に、キリスト教よりもさらに上位の次元がある、という心的現実であるというような解釈がなされる。すなわち、ユングにおけるグノーシス主義的傾向である。「一者」とは、「至高神」とは、いったい何者であろうか?

私は睡眠導入剤を服用して眠るのだが、その際眠りに落ちるまで、どうやらいつも、「部屋の中に何かいる」という感覚が拭えないようなところがある。或いは、金縛りになって人の姿を見た人は多いと思う。また私事であるが、去年の夏『カラマーゾフの兄弟』『河童』『昔話の深層』を同時並行的に読んだ際に、奇妙な感覚に陥り、皮膚感覚が湿潤になり、ずっと押し入れの中からまなざしを感じていた。これらの状態は恐らく「退行=分裂」的な体験である。この「退行=分裂」性は、なにも個人の心的発達のみならず、人類の精神史においても妥当するように思う。これが「霊性」の基本感覚であると捉えている。私はその時、この状態を「情態支配」と命名していたが、実際に、世界がそうした感情に色取られた感覚だったので、じっさいに「情態支配」であった。

キリスト教の三位一体の神の三つの位格とは、「父」「子」「聖霊」である。なぜ「母」ではなく「聖霊」なのだろうか?「主は聖霊によりて宿り、おとめマリヤより生まれ」…。或いはこのエピソードは鍵となる。

民衆が皆洗礼を受け、イエスも洗礼を受けて祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に降って来た。すると、「あなたはわたしの愛する子、わたしの心に適う者」という声が、天から聞こえた。

これはイエスがバプテスマのヨハネから水の洗礼を受けたシーンであるが、聖書において鳩は、ノアの方舟にもみられるように、平和や安らぎの象徴である。イエスも「蛇のように賢く、鳩のように素直であれ」と言っている。このことから、聖霊=鳩、というイメージ結合は、聖霊が母なる存在であることを刷り込むような効果があると思われる。

わたしに味方しない者はわたしに敵対し、わたしと一緒に集めない者は散らしている。だから、言っておく。人が犯す罪や冒瀆は、どんなものでも赦されるが、”霊”に対する冒瀆は赦されない。人の子に言い逆らう者は赦される。しかし、聖霊に言い逆らう者は、この世でも後の世でも赦されることがない。

聖書を読んでいただければわかるが、この「聖霊」の不気味さは異彩を放っている。しかし、実感として教会の信徒、姉妹たちはことのほか「聖霊」を重視するのである。ちなみに「ソフィア」=「知恵」であり、ヨーロッパにおいてこれは女性に割り当てられている。「ソフィー」や「ソーニャ」の語源であり、もちろん「フィロソフィア」のそれである。恐らく、アリストテレスが『ニコマコス倫理学』で定式化したような、「ソフィア(知恵)」は「ヌース(理性)+エピステーメー(知識=根拠のある知)」というようなことは、プラトンより前の、すなわちソクラテスのフィロソフィアにはなかったはずなのである。恐らく、プラトンとアリストテレスにおいて、ソクラテスが倫理化された。だから彼こそが「真実哲学した人」であったのであって、プラトンに「狂ったソクラテス」と言われたシノペのディオゲネスこそ真にソクラティックであったと思う。そもそもソクラテスの生き方を教説として倫理化したプラトンは「狂ったソクラテス」と言うが、ソクラテス自身のダイモニオンとカタレプシーの精神性とはなんだったのか。

ある時のこと何事か考え始めた彼は、考えに耽りながら早朝から同じ場所に立ちつくしていた、が、一向解決がつかぬので、それを放棄せずに、そこに立ったまま思いを凝らしていた。そうするうちにもう正午になった、すると兵士達もそれに気づいて驚き怪しみながら、ソクラテスが早朝から何か考え込んで立ったまま動かぬということを次から次へと伝えた。おしまいに、夕方になったので、二三のイオニヤ人は、食事をすませると、――ちょうど夏だったから――臥床を持出して来た、これは涼しい所で寝るためであると同時に、この人が果たして夜を徹してそこに立っているものか、それを見張りするためでもあった。ところが彼は夜が明けて太陽が昇るまで立ちつづけた。それから太陽に祈を捧げた後、立去ったのだった。

このように考えたほうがアテナイの霊感に相応しく、「知への友愛」とは、すなわちユングにおけるアニマのように、「肉体」から「ロマンティック」へ、「ロマンティック」から「霊性」へ、「霊性」から「叡智」へと至るようなものだったのではないか。こう考えると、ユングはきわめてプラトニックな人であったのだろうと思うが、或いはそれはソクラティックな側面と言った方がいいのかもしれない。

「人間モドキ=オムレツ」神話

フランスの精神分析家ジャック・ラカンの有名な言葉に、「人間モドキ=オムレツ」というものがある。これは、乳児期に対して仮想されている「母子相即」への一刺しということにもなる。すなわち、「殻のない」卵同士が一体になろうとすると、すなわちかの「アンドロギュノスの妄想」を具現化しようとすると、当然グシャリと潰れて、オムレツのようになるほかない、というものである。だからここに、主体が個体として確立するために「第三者」=「父」による「去勢」が要請されるのである。或いは、このように夢を諦めさせることを「去勢」と言うとも言える。

こうした際に、重要な発達の契機としてラカンは「鏡像段階」を提唱しているのであるが、これは、鏡像の自分を自分と認めるまでは「寸断された身体」として生きていたものが、鏡像段階を経て、「鏡像という他者」を自己と思い込んだときから、自己の統合が成立するというものである。このさい、どうも鏡像を自己だと指し示す他者としての側面での母が要請されるようである。ちなみに、フランス現代思想界隈でたんに 他者 と記述される場合と <他者> と記述される場合とでは意味合いが異なっていることに注意されたいと思う。他者は向こうではautreであるが、<他者>はAutreである。すなわち、れいの「小文字の他者」と「大文字の他者」のことなのである。小文字の他者とは、現実的な日常における他者や、対象a(例:乳房、糞便、まなざし、声)などを指すが、「大文字の他者」の場合、それは例えば「絶対的に他なるもの」、すなわち「神」や、私の見立てでは、あの子供の頃に感じていた、大人たちへの幻想、すなわち「大人の原像」を指している。しかし少し考えても見てほしいが、現実感に照らせば、小文字の他者とされているものでも、なにか大切な友達などであればもはや「大文字の他者」と区別ないように作用しているものである。逆を言ってもいいが、いかに「神」や「大人」、すなわち例えば大衆にとっての権威ある学者などといえ、或いは信徒にとっての父なる神の法といえ、真に絶対的に作用するものだろうか。発話された言明は、解釈の門を通過しなければ原義的な理解とされるものも成立しない。その意味で、どうしても個人主義的聖書解釈のようにならざるを得ないのであるが、ゆえにこそ公共性を担保するためには、一般の人々に対しては、何らかの権威の判子が必要とされはしないだろうか。すなわち、言葉を駆使できる者は、たんに鳴き声としてそれを用いるのではなく、同時に重要な局面では責任ある言語運用が社会的に要請されているはずではないだろうか。ところで、「母性」的なものを喚起させるほうを「小文字」として、「父性」的なほうを「大文字」としていることに注意されたい。これがラカンの自己治癒の一つであることは推察できる。

ある種の宗教家や詩人、作家、アーティストなどは往々にして無責任であるかぎりにおいて魅力的で優しさがあると思うのだが、そうした精神病質は万人の目指すべき徳ではない。存在そのものを目指してみたところで、結果するところは乳房の享楽ではなく早い話が監獄への拘禁であろう。私はだから「統覚なき統合」を構想しているが、そのような者において通常起こる事態は早い話が「統合なき統覚」という閉じ込めである。ちなみに「統覚」というのはだいたい「コギト」=「自己意識」「近代的自我」、すなわち言語的に反省して疑っているかぎりでの<わたし>のことと捉えてもらえばよい。

吉本隆明の芥川論への違和感

吉本隆明と言えばある世代にバイブル的に読まれたことで知られる評論家・思想家であるが、実際に私は近所のジャズ喫茶で「世代」のマスターと吉本の話をし、そのジャズ喫茶には吉本の詩集まで置いてあったので、その世代の人たちの入れ込みぶりは本当なのだろうと思うし、直接読んでいない知的階層や世代まで広範に影響力が及んでいるように思う。

吉本隆明の主著『共同幻想論』の中頃の「巫覡論」の出だしで、吉本は芥川龍之介を論じ始める。

僕は久しぶりに鏡の前に立ち、まともに僕の影と向ひ合つた。僕の影も勿論微笑してゐた。僕はこの影を見つめてゐるうちに第二の僕のことを思ひ出した。第二の僕、――独逸人の所謂 Doppelgaenger は仕合せにも僕自身に見えたことはなかつた。しかし亜米利加の映画俳優になつたK君の夫人は第二の僕を帝劇の廊下に見かけてゐた。(僕は突然K君の夫人に「先達はつい御挨拶もしませんで」と言はれ、当惑したことを覚えてゐる。)それからもう故人になつた或隻脚の飜訳家もやはり銀座の或煙草屋に第二の僕を見かけてゐた。死は或は僕よりも第二の僕に来るのかも知れなかつた。若し又僕に来たとしても、――僕は鏡に後ろを向け、窓の前の机へ帰つて行つた。

このばあい主人公は、もうろう状態でじっさいに帝劇へゆき「K君の夫人」と出遭ったのだし、また「銀座の或煙草屋」にじっさいに行って「隻脚の翻訳家」に出遭ったのである。ただ主人公がそれをまったく記憶していない入眠状態だったというにすぎない。もちろん幽霊のような「第二の僕」なぞは、はじめから存在しやしなかったのだ。逆のこともいえる。「K君の夫人」や「隻脚の翻訳家」が、かねてから主人公が心的に病んでいることを知っていたため、いつもならやってきそうな旧知の「帝劇の廊下」や「銀座の或煙草屋」で主人公の姿を妄覚したか、あるいは別人を主人公と錯覚したかということだ。

ここで吉本は『遠野物語拾遺』から<離魂譚>を引用しているが、それは割愛する。

この<離魂譚>の村の若者や病人が、嗜眠状態で幻覚をたどらせる対象は、かれらに親しい個人である<他者>ではなく、母胎のような村落の共同幻想の象徴である。『歯車』の主人公にはそういう母胎のような共同幻想は存在しない。いつも行きなれた「帝劇」であったり「銀座の或煙草屋」であったりするだけである。ようするに由緒もなにもない都会の行きつけのところである。

…(中略)…

わたしたちが現実の桎梏から解放されたいと願うならば、いずれにせよ共同幻想からの解放なしには不可能である。芥川龍之介に悲劇があるとすれば、都市の近代的知識人としての孤独にあるのではない。都市下層庶民の共同幻想への回帰の願望を、自死によって拒絶し、拒絶することによって一切の幻想からの解放をもとめた点にあるのだ。

確かに村落共同体の母胎性というのは、よくわかるし、東アジアの人間にとってみれば、道家的な、『桃花源記』などで描かれ続けて来た「桃源郷」の「意境」でよく了解されるだろうが、果たして本当に芥川はさらに「一切の幻想からの解放」を求めていたのだろうか。この後に論者の吉本は「融即律」で有名なレヴィ・ブリュルの『未開社会の思惟』を引用するのだが、結局吉本は「巫女」という、共同性との対幻想の対象ではなく、「シャーマン」的な、自己幻想と共同幻想の「シンクロナイズ」を析出する。しかし「人間モドキ=オムレツ」神話を想起すると、考察すべきは「母胎」ではなく誕生後ではないだろうか。

それはカッフェと云う名を与えるのも考えものに近いカッフェだった。僕は隅のテエブルに坐り、ココアを一杯註文した。テエブルにかけたオイル・クロオスは白地に細い青の線を荒い格子に引いたものだった。しかしもう隅々には薄汚いカンヴァスを露していた。僕は膠臭いココアを飲みながら、人げのないカッフェの中を見まわした。埃じみたカッフェの壁には「親子丼」だの「カツレツ」だのと云う紙札が何枚も貼はってあった。

「地玉子、オムレツ」

ここでこの才気ある文豪が「親子丼」とともに「地玉子、オムレツ」を傍点で強調しているということは、恐らく本当に「オムレツ」に「そういう喚起力」、元型の直観を喚起するものがあるのだと思うほかない。ラカンに戻ると、あのラカンの理論の定まらなさ、<法>の更新、すなわち天性の宗教家気質を想い起こしてほしい。そのようにラカンは間違いなく詩人肌の、或いは「天才肌」の分析家であった。

【更】私はこれを書いた後、ジャズ喫茶でオムレツを注文し、食べた。結局、このことについては、オムレツの調理過程を想像することも大事だが、オムレツが素直においしいという事実に着目することも大切であるように思う。

ところで吉本には「芥川竜之介の死」という評論があるが、その大要は、芥川の自殺には従来評されてきたような時代思想的な意味はなく、どこまでも「文学的な死」であった、というものである。主知主義的作家の死ではなく、出身コンプレックスによる墜落であると。

僕は大きい書棚を後ろに努めて妄想を払ふやうにし、丁度僕の向うにあつたポスタアの展覧室へはひつて行つた。が、そこにも一枚のポスタアの中には聖ヂヨオヂらしい騎士が一人翼のある竜を刺し殺してゐた。しかもその騎士は兜の下に僕の敵の一人に近いしかめ面を半ば露してゐた。僕は又「韓非子」の中の屠竜の技の話を思ひ出し、展覧室へ通りぬけずに幅の広い階段を下つて行つた。

僕はもう夜になつた日本橋通りを歩きながら、屠竜と云ふ言葉を考へつづけた。それは又僕の持つてゐる硯の銘にも違ひなかつた。この硯を僕に贈つたのは或若い事業家だつた。彼はいろいろの事業に失敗した揚句、とうとう去年の暮に破産してしまつた。僕は高い空を見上げ、無数の星の光の中にどのくらゐこの地球の小さいかと云ふことを、――従つてどのくらゐ僕自身の小さいかと云ふことを考へようとした。しかし昼間は晴れてゐた空もいつかもうすつかり曇つてゐた。僕は突然何ものかの僕に敵意を持つてゐるのを感じ、電車線路の向うにある或カツフエへ避難することにした。

私はここで作者の意図通りに読むことにはあまり関心がない。(或いは私のそのような読みこそが作者の真意やもしれないとは思う。)

ユング派の精神分析家、エーリッヒ・ノイマンによると、「聖ジョージの竜殺し」は、心的な母殺しを象徴しているとされる。河合隼雄も論じているように、西洋の「竜殺し」は基本的には「母殺し」のことである。一方で、東アジアでは浦島太郎の竜宮城のように、殺すような描写はみられない。むしろ、殺されるのはたいてい「蛇」ではないかと思う。

重荷に耐える精神は、これら最も重いもののすべてをわが身に負う。こうして彼は、荷を負わされて砂漠へと急ぐラクダのように、自分の砂漠へと急ぐのだ。だが、この最も寂寥たる砂漠において、第二の変化が起こる。ここで精神はシシになるのだ。彼はみずからの自由をかちとろうとし、自分自身の砂漠において主であろうとするのだ。彼はここで自分にとっての最後の主を捜し求める。彼は最後の主、自分の最後の神に、敵対しようとするのだ。彼は大きな竜と勝利を争おうとするのだ。精神がもはや主とか神とか呼ぶことを欲しない大きな竜とは、どのようなものか?この大きな竜は、「なんじ、なすべし」と呼ばれる。だが、シシの精神は「われ欲す」と言う。「なんじ、なすべし」が、この精神の行く道のかたわらに、金色にきらめきながら、横たわっている。それは一匹の有鱗動物であって、そのうろこの一枚一枚に、「なんじ、なすべし!」が金色に輝いている。これらのうろこには、千年の諸価値が輝いている。そして、あらゆる竜のなかで最も強大な竜は、次のように語る。「諸事物のあらゆる価値──それがわが身に輝いている。」「あらゆる価値はすでに創造された。そして、あらゆる創造された価値──わたしがそれである。まことに、もはや〈われ欲す〉が存在しなくてはならない!」竜はこのように語る。

わたしの兄弟たちよ、なんのために精神のうちなるシシが必要であるのか?断念し、畏敬の念に充ちた、重荷を負いうる動物では、なぜ充分ではないのか?

新しい諸価値を創造すること──それはシシもいまだなしえない。だが、新しい創造のための自由を獲得すること──それはシシの権力のなしうることだ。自由を獲得し、義務に対しても或る神聖な否認を行うこと、そのために、わたしの兄弟たちよ、シシが必要なのだ。

新しい諸価値への権利を取得すること──それは、重荷に耐え、畏敬の念に充ちた精神にとって、最も恐ろしい取得である。まことに、このような精神にとって、それは強奪であり、猛獣のしわざである。

この精神はかつて「なんじ、なすべし」を自分の最も神聖なものとして愛した。いま彼は、自分の愛からの自由を強奪するために、最も神聖なもののうちにすらも、妄想と恣意とを見出さなくてはならない。この強奪のために、シシが必要なのだ。

すなわち、西洋の竜殺しに対して、我々の東アジアの基本的なマザーコンプレックスが露見されるのであるが、自身の名前に「竜」があることは、「竜殺し」ができなかったことを暗示してはいないだろうか

。

「大火事でしたわね」

「僕もやっと逃げて来たの」

僕はこの年をとった女に何か見覚えのあるように感じた。のみならず彼女と話していることに或愉快な興奮を感じた。そこへ汽車は煙をあげながら、静かにプラットフォオムへ横づけになった。僕はひとりこの汽車に乗り、両側に白い布を垂らした寝台の間を歩いて行った。すると或寝台の上にミイラに近い裸体の女が一人こちらを向いて横になっていた。それは又僕の復讐の神、――或狂人の娘に違いなかった。……

この「或狂人の娘」は芥川の母の事だと考えて差し支えないが、この箇所には予め伏線が張られている。

僕は薄明るい外光に電燈の光のまじった中をどこまでも北へ歩いて行った。そのうちに僕の目を捉えたのは雑誌などを積み上げた本屋だった。僕はこの本屋の店へはいり、ぼんやりと何段かの書棚を見上げた。それから「希臘神話」と云う一冊の本へ目を通すことにした。黄いろい表紙をした「希臘神話」は子供の為に書かれたものらしかった。けれども偶然僕の読んだ一行は忽ち僕を打ちのめした。

「一番偉いツォイスの神でも復讐の神にはかないません。……」

僕はこの本屋の店を後ろに人ごみの中を歩いて行った。いつか曲り出した僕の背中に絶えず僕をつけ狙っている復讐の神を感じながら。……

さて、ここまで取り揃えて、今後検討に付すべきこととしては、「ツォイス」や「デミウルゴス」といった「父」を最高審級として認めないことから問題が生じるのか、問題が生じているからそうなるのか、という脈絡上の問題である。

ここに、私たちが「存在は法に先立つ」と容易に言い得ない理由もあるように思う。存在至上主義とは、或いは法に先立つ自由、すなわち「自由-存在」を最初に置く考え方は、すなわち近代の人権、自然権思想の基本である。ヒューマニズムとは、案外「人間的」ではないのではないかという訝しみを持っているところである。この感度が先に述べた「去勢」の意味である。

考究を継続したい。

2024年2月20日

更新:2024年2月29日

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?