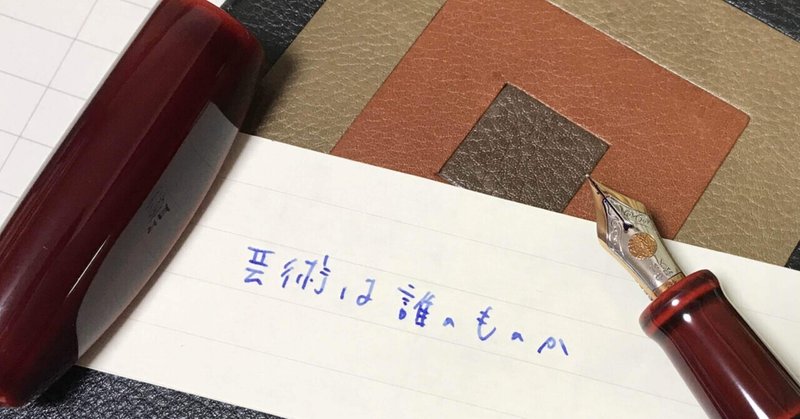

芸術は誰のものか

『レ・ミゼラブル』の中に次のような一節がある。「もはや希望がなくなったところには、ただ歌だけが残るという。マルタ島の海では、一つの漕刑船が近づく時、櫂の音が聞える前にまず歌の声が聞えていた。シャートレの地牢を通って来た憐れな密猟者スユルヴァンサンは『私を支えてくれたものは韻律である』と告げている。」

詩が有用か無用か、それは論ずるにまかせて、それがこうした涙の中に事実存在しつづけたことに対して、私たちの深い関心がある。

──中井正一

1 芸術がなくとも人間はすぐさま死ぬわけではない。食事や睡眠を欠くのとは比べるべくもない。けれども、死ぬよりも恐ろしい苦痛を、芸術によってかろうじて耐え忍んでいる人がいる。その人から芸術を奪い去るどのような権利を、いったい誰が有しているだろう。芸術が有用か無用か──そうした議論がときに死にいたるほどの苦痛を与える暴力たりうることを、忘れるべきでない。

2 社会に開かれるとは、人数を増やすということなのか。浅い経験をたとえ千回重ねようとも、一回の深い経験に優りはしない。思い出に残る、忘れがたい経験は、たった一回かぎりものだ。たった一人だけが芸術を必要としているのであっても、もし何ものにも代えがたく、けっして譲りえないものだったのなら、そのたった一人のためだけの芸術があってもいいはずだ。ロバート・スミッソンは自分の作品に蠅が群がっているのを見て、人間のためではない、蠅のための芸術に思いいたった。蠅のための芸術さえもあっていい。

3 人類はなぜ芸術なしに存在しなかったのか。芸術と呼びうるものを作り出さなかった文明はいまだかつてない。この事実、芸術の存在こそが、最大の謎だ。プリーモ・レーヴィはアウシュヴィッツの収容所のなかで、ダンテ『神曲』を思い出すのほうことに、一杯のスープよりも価値を見いだした。すべてを剝ぎ取られた人間に、それでも最後まで芸術が残る。絶望とともに歌が、涙のなかに詩がありつづける。

(2015年2月21日─2020年7月4日)