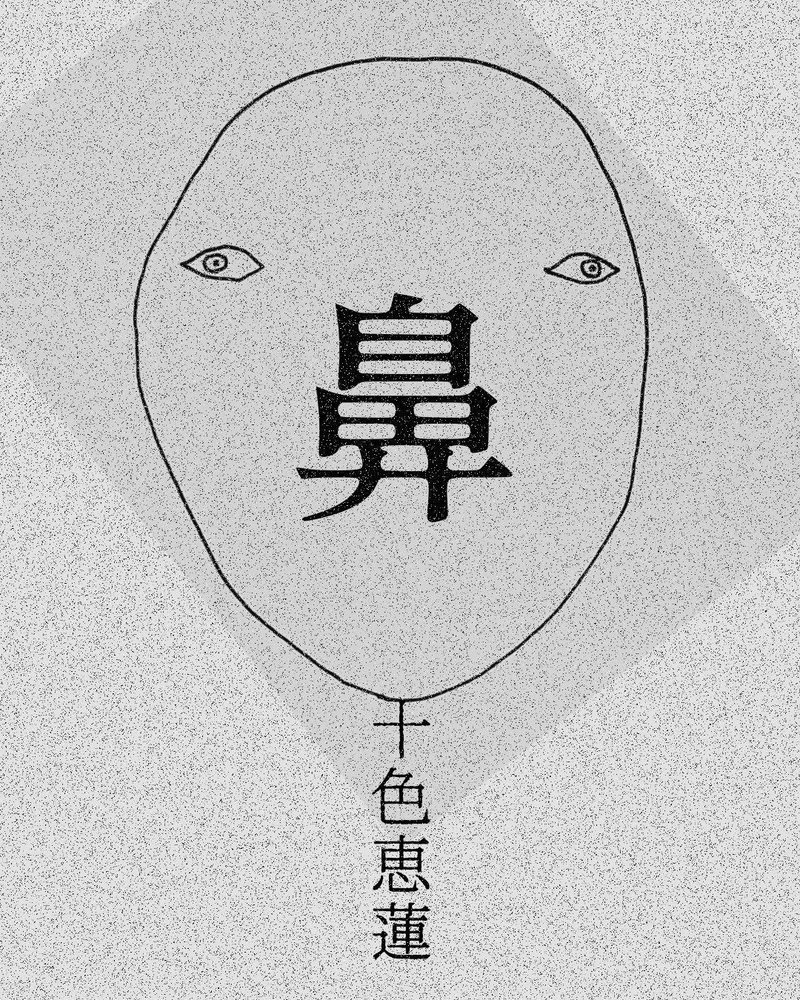

超短編小説『鼻』

朝起きたら、鼻がなくなっていた。顔を洗おうと鏡を見て気付いた。そこには、中央に大きな穴がひとつあいている、私の顔が映っていた。そうか、どうりで息がしやすいわけだ。

これは私にとって好都合だった。おでんに入っている餅巾着のごとくでっぷりとした厚ぼったい鼻が、ずっと邪魔くさかった。気に入らなかった。

身支度を済ませベッドの近くに戻ってくると、見つけてしまった。枕の横に、埋もれるようにして鼻があった。期待はしていなかったものの、少しばかり落胆した。私はそれを筆箱に入れ、最寄り駅へと向かった。

朝起きたら口がなくなっていた、という話はよく聞くが、鼻がなくなっていたという話は聞いたことがない。しかし外に出ても、私の顔に関心を向ける者は特にいなかった。少々物悲しさを感じたものの、鼻がなくなった程度では誰も驚かないか、と我に返る。

電車に乗り、席に座ると、隣に座っている人が、そのまた隣に座っている小さな人に向かって、「今日はおでんにしよう」と上機嫌で話していた。小さな人は表情を変えず真顔で、一言も発していなかった。そしてずっと、私の顔を見ていた。私もまた、小さな人の顔を見返していた。

ふと思いつき、隣に座っている人に「私の鼻、おでんに入れますか」と聞いてみた。「良いんですか!?」と返ってきたので、私は筆箱から鼻を取り出し、その人に渡した。その人は、ありがとうございます、と言いながら、私の鼻を大事そうに定期入れにしまっていた。隣にいる小さな人は、やっぱりずっと真顔だし、一言も発していなかった。

帰り道、自分もおでんを欲してしまって、コンビニで買って帰った。鍋のなかで湯気をたてながら泳ぐ私の鼻を見て、あの小さな人が笑っていてくれたら良いな。そう思いながら、ちくわを口にした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?