「先生のこころと死」(短編集その3)より引用

先生は病死したのではない、殺されたのである。旅館に着いて散策に出掛けた。果樹の豊かな実りや紅葉とした山々や眺めて、先生は心を落ち着かせた。それからゆったりと温泉に入って山の幸を盛り合わせた夕食を楽しんだ。だが、この先生は既に二度も殺され死んでいたのである。そして旅先の旅館にて三度目に永久に死ぬのである。奥さんなる静に助言された乃木将軍の殉死に従うわけではない。私の未来を案じて、私に静を預けるために死ぬのでもない。普段通りに同じ生活を繰り返しながら、先生は知らぬうちに自らの命を少しずつ自らが削り殺していた、と言うほうが正しいのかもしれない。いわば微量の毒薬を毎日飲んでいたようなものである。こうした死を基盤とした平凡な日常を何年続けていたことか。精神が病んでいて生命の抹殺を望み、静かに無意識に成し遂げようとしていたとも言える。心に抱えていた不人情の棘を焼き尽くして、純粋な非人情の心を取り戻すためでもある。先生が自らを殺したならば、静は一人で寂しく夕飯を食べることになる。でも先生は自らの命を殺めることによって、静が隠居のような寂しい生活から、活き活きとした快適な若い暮らしへと移ることができると確信していたのである。

ただこの殺人は無意識であるためにKを殺した時と同じように心に緊迫感をもたらせないし、これからの人生を明るく色取ってはくれない。Kを殺した時には、明るい未来が開けて飛び上がらんばかりに喜んだ。静を手に入れる敵対者は居なくなり他人から指さされることもなかった。後ろめたさは自らの心の奥に鍵をかけて隠しておけば良かった。無論殺した証拠などどこにも無いように気遣っている。ただ、鍵をかけても心の奥から這いずり出てくる、小さくとも強力な毒歯を持つ害虫に先生の心は常に齧られて病んでいた。奥さんの静に対する失望も隠しておかなければならなかった。静は品のよい良家のお嬢さんのような心情など持っていなかった。つまらないゲームに興じてKとあけすけに笑う声は嬌声であった。おやつはその辺に転がっている駄菓子であり、お茶は葉を取り替えずに何度も飲んでKとの会話を楽しんでいた。つまり罠が念入りに仕組まれていて、先生は蓮っ葉な女を心優しい美しいお嬢さんと間違えさせられていたのである。だが、静との結婚生活が長くなるにつれて、二人きりの生活は静の欠点を次第に忘れさせ、そして先生の心の中で、静は理想の品のよいお嬢さ育ちの奥さんになっていったのである。

心の観点から言えば、先生は自らの心も三度殺した。最初は先に述べたように、邪魔なKを自殺させるために、意識的に言葉によって暴力的に攻めた。貧乏で友人もいずに未来も不確かなKの境遇を遠慮なく責め立てて、一つの逃れ道も残さずKを絶望の淵に追い込んだ。Kを下宿に引き入れた当初の親切さなど忘れて、先生はその役目を完璧に成し遂げたのである。一番大切なことはお嬢さんであった静が先生と結婚するとKが知ることであった。この事実が恋心を抱くKの心を瓦解させ、未来へ繋がる命を奪い取るはずであった。ただ先生は直接言わない。ずる賢くも静のお母さんから聞かされることになる。Kに静との結婚を知らせなかったのは、Kの絶望感を増幅させるためである。遊びの内にも静の思いやりが秘めた愛であると信じていたKは、この結婚が事実であると知っても、確かめるために静に尋ねたりはしない。静の思わせぶりな態度からは信じられないに違いない。けれど、何も成す術を持たないKはこうした不幸な運命を背負っていると自らを責め苛む以外の方法を持っていない。こうしてKは先生の描いた死への墜落の道を真っすぐに落ちていくのである。

再度言うが、結婚した静は先生の理想とする女ではなかった。もとより最初から静なるお嬢さんは意図を込めて振る舞っていた。こうして先生の理想の女なる純白というイメージは、結婚後、静に付加し修正し回復させなければならなかった。これは当然無意識化で行わなければならない。意識下で行われると、自らにも静にもばれてしまう茶番ともなる。先生には取り返しのつかない罪悪感を伴なった失敗である。自らの心さえ騙して、当初のお嬢さんの態度からは思いもよらない守るべき清き女性の位置へと、いつの間にか静を昇華させているのである。これは先生の心が自らの心を殺して、静の性格態度を理想の女へと改変させ暮らしていたというより、理想の女性観を守るために先生は無意識のうちに奥さん静の過去を記憶から完全に消去して、純白に美しく飾り立てていたのである。

こうして三度目に先生は自らの心と体そのものを殺してしまうことになる。静を何も知らない者として、Kの自殺の経緯を知らせないでくれと手紙の最後に書いてあることではない。奥さんとの関係ではなくて、国と時代との関係である。乃木将軍に殉死する、明治の精神とともに死んで行くと先生は言った。ただ、この死の決心は自らの心を殺す口実である。自らの心を苦しませた国家や親族や自らと決別する口実でもある。つまり自らを偽った心である。自死すれば心は純粋に非人情に浸り言うまでもなく自らの肉体は消滅して魂だけになることができる。こうして先生の心と体は偽りを純化することができる。ただこの死は先生の願望のように思われるが、真実は異なっている。自らのために先生は用心深く逃げ道を用意している。それは殉死を装って古い明治の精神を殺しても、また新しく生きることができる。私という若い学生に新しい時代の精神を託する、時代と精神とを刷新して新しく生きる道があることを暗黙ながら指し示している。これが先生の人生を記した手紙の内に隠されている真の秘密とも言えよう。

無論、奥さん静を支えて欲しいという仄かな望みもある。無意識のうちに純白に飾った奥さんへの先生の思いやりである。古い明治の精神を巻き込んで一緒に殺してしまうから、私が静と共に新しい道を切り開けということである。父の死にも立ち会わずに先生の自死を懸念する私こそが、国家の精神と行動とを新しく切り開かなければならない。古いものは死ななければならず、生きて悩んでいる者たちこそが新しく活路を開かなければならない。まさしくKは生に悩んでいるからこそ、救われなければならなかった。邪念を打ち払い正義に活路してKは救済されなければならなかった。だが、もう遅い。先生と夫婦になった静はもはや穏やかに暮らしている。そしてKばかりではない、先生が死んでも過去の時間はそのまま消されていくのではない、未来を切り開く出来事なる力に援用できるのである。海岸渕に新しく家を建てて海を眺めれば、はるか遠くまで水平線の向こうまで、生きている者や活性化し作動しする物を、果敢な精神と行動が力に満ちて活動している姿を、波を超えた宙そのものの内に見ることができるはずなのである。

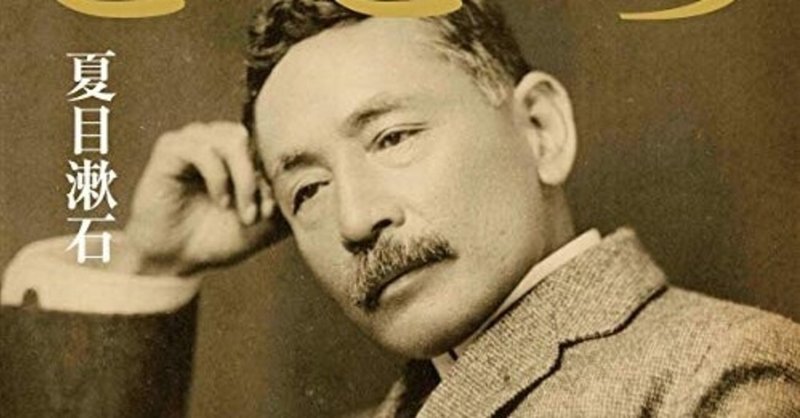

詩や小説に哲学の好きな者です。表現主義、超現実主義など。哲学的には、生の哲学、脱ポスト構造主義など。記紀歌謡や夏目漱石などに、詩人では白石かずこや吉岡実など。フランツ・カフカやサミュエル・ベケットやアンドレ・ブルドンに、哲学者はアンリ・ベルグソンやジル・ドゥルーズなどに傾斜。