聞いてほしくないものは聞いて、聞いてほしいものは聞かない――安部公房『密会』を読んで

1. 問題の所在

二人の人間が秘密裏に会うこと。いくぶん大雑把なことは承知で、「密会」をそのように定義しよう。

するとその言葉の要件の一つは、会っていることが誰かに知られてはならないこと、となるだろう。つまり「秘密」である。しかし秘密には、会う二人のほかにそれを知ろうとする者が必要である。だから二人は会っていることを隠そうとして、それが秘密になる。知ろうとするひとがいなければ、それは秘密ではない。そのような秘密を含むことで、「密会」はどこか性的な匂いをまとい、その二人の関係は後ろめたいものとなるのである。

そのうえで私が考えてみたいのは、安部公房の『密会』における「密会」についてである。すなわち、その「密会」の「秘密」はどうなっているのか。

2. 『密会』における密会

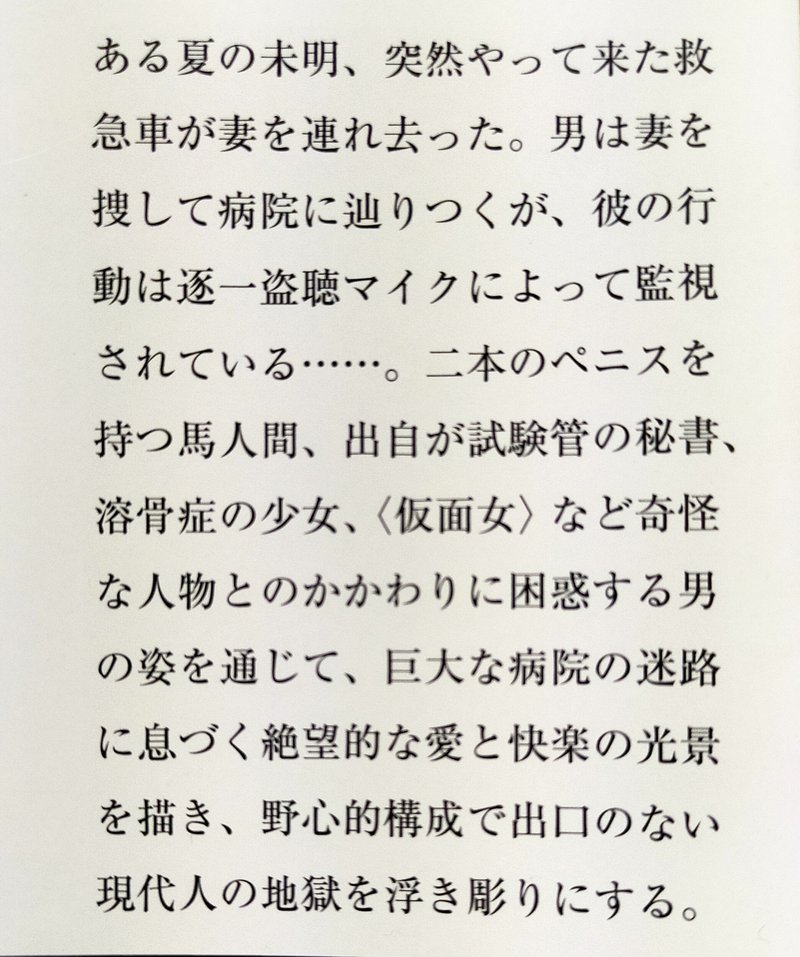

タイトルに使われていることからもわかる通り、本作において「密会」がキーワードの一つであることは間違いないだろう。その性的な響きに応じるかのように、作品の内容も全編を通して妖しい雰囲気に彩られている。しかし安部公房らしさも存分に発揮されている。あらすじを新潮文庫の背表紙から借りてこよう。

めくるめくイメージの氾濫。そして盗聴という語は、個人の自由が制限されたディストピアを連想させる。『密会』は以上のようなあらすじのもと、ノートⅠからⅢそして付記と題された手記によって構成され、一人称(「ぼく」)と三人称(おもに「男」)による語りがともに用いられながら展開していく。

ではさっそく、「密会」という言葉が記されている箇所を引こう。それは作品の末尾に記されている。

ぼくは娘の母親でこさえたふとんを齧り、コンクリートの壁から滲み出た水滴を舐め、もう誰からも咎められなくなったこの一人だけの密会にしがみつく。いくら認めないつもりでも、明日の新聞に先を越され、ぼくは明日という過去の中で、何度も確実に死につづける。やさしい一人だけの密会を抱きしめて……

ここで言われている「娘」とはあらすじの「溶骨症の少女」のことであり、よって「ぼく」が行っていることは不倫に近いものであると言えるだろう。つまり、この「密会」は密会らしい後ろめたさを一応のところ含意しているのである。

しかし、この引用における「密会」には決定的に足りないものがある。それは、その秘密を知ろうとする者たちである(さらに、「溶骨症の娘」は溶けてしまうため、この密会には相手さえもいなくなる。「ぼく」は一人だけで密会するしかない。本記事ではそのことについては指摘するだけに留める)。

誰も知りたがらない秘密を抱えた密会。それは果たして密会と呼べるだろうか。

3. 誰も知りたがらない秘密の密会

密会というからには秘密にしたい何かがある。『密会』の「密会」にも秘密はある。ただ、その秘密を知りたがっている者がいないのだ。

誰も知りたがらない秘密の密会。本作が描きたそうとしている「密会」を、私はそのような密会として捉えたい。

すると、何が起こるのだろうか。「ぼく」と溶骨症の少女の関係に焦点を絞るところから始めよう。

全体的に淫靡な雰囲気にあって、この二人の関係には性的なものがあまり介在していない。つまり、二人は快楽以外の何かで結ばれていると言えるだろう。そのことは、少女が溶け切っても、彼女のことを想い続ける「ぼく」の態度からも理解できる。

だが、いや、それゆえにと言うべきか、二人はやはりどこか親密なのである。二人にしかわからない秘密を抱えているようにも感じられる。二人の関係にはやはり秘密がある。

問題はここからである。

二人には秘密がある。ところが、二人の秘密は盗聴には値しないのである。その理由は定かではないが(性的なものが稀薄だからなのか、性的なもの以外で結ばれた二人に嫉妬しているのか)、いずれにせよ、二人が抱えている秘密では、盗み聞きしようとしている人々(仮に「社会」としておこう)の欲望は満たせない。

よって、「秘密」を誰も知ろうとしない秘密と捉えることで、秘密に優劣がつけられることになるのだ。しかも、「ぼく」にとって大事な秘密は、社会から見ると取るに足らない秘密なのである。

「ぼく」は、自分たちに見向きもしないことへの苛立ちや無視され続けることへの恐怖を露わにする。

ついに懐中電燈の電池が切れた。ぼくは盗聴器に向かって、恥も外聞もなくわめき始めていた。呼び掛ける相手は馬だった。自分が病気であることを認め、申し分のない患者になることを、あらん限りの声で訴えつづけた。

ここで言われている「患者になること」とは、秘密に対して同じ思いを抱くということではないだろうか。社会が秘密だと考えることを秘密だと思い、それを社会の欲望を満たすために見せびらかしていこうというのである(ノートⅠからⅢは、誘拐などの社会が好きそうな話題を疑われた「男」による弁明の手記である)。

しかし、「ぼく」は秘密の秘密を知ってしまった。秘密の秘密とは、知ろうとする者がいなければ、秘密は秘密たりえないということだ。

秘密の秘密を知った者は、不完全なかたちでしか秘密を抱えられなくなる。「ぼく」と少女のあいだの秘密は、秘密の秘密を知る前ならば、二人で共有されているだけでよかったはずだ。しかし、「ぼく」はそれを誰かに知ろうとしてほしいのである。誰かが知ろうとしなければ秘密ではないから。「ぼく」にとって秘密とはすでにそういうものになってしまっている。

これは現代に当てはめてみることもできるだろう。たとえばSNS。幸せそうな結婚報告より、偏った考えのほうが早く拡散される、というのは穿った見方だろうか。炎上の炎はとてもはやく上がる。そう、聞いてほしくないものは聞いて、聞いてほしいものは聞かないのである。

4. 密会とは――結びにかえて

「ぼく」の「密会」は失敗せざるを得ない。たとえ少女が姿をとどめていたとしても、「ぼく」が秘密の秘密を知ってしまった以上、その「密会」は失敗に終わるほかない。

以上の議論から、『密会』の「密会」における「秘密」は、誰も知ろうしない秘密であり、不完全な秘密なのである。つまり、本作品における「密会」は、秘密の秘密を知ってしまった「男」の悲劇なのだとも言えないだろうか。

少女とのプラトニックな関係性のなかで育まれた、誰からも知られない秘密はたしかに「やさしい」。しかし、そんな「やさしい」秘密には誰も興味を示さないのである。

それだけならまだしも、おそらく「ぼく」自身もその秘密に興味を持てないでいる。自分が抱えているものが秘密でないならば、それに価値はないのではないか。少女への親密な感情はたしかにあるが、それへの確信が日々揺さぶられ続けているのだ。

「やさしい密会」はこれ以上なく「やさしい」。だが、秘密の秘密を前にするや、その「やさしさ」は「ぼく」の悲哀に反転する。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?