【小説】花より団子、月より兎 鍋

前回の「花より団子、月より兎 七草粥」

の続きです。これで終わります。今回は鍋とアイス。

「こんばんはカナコちゃん!」

「アンタもしかして私の頭の中にこっそりチップを埋めこんでいるんじゃないでしょうね」

あまりのタイミングの良さに佳奈子の口からぽろりと言葉がこぼれ落ちる。半分冗談だが半分本気だった。無駄に高度な技術をもつこの兎たちならばやりかねない。

「えっ何言っているんですかカナコちゃん。そんなことしませんよ。どうしたんですか? 熱でもあります?」

しらたまは不思議そうに目を瞬いた。

「いやなんでもないわよ。ただアンタが食い意地はっているなあと思っただけで」

「それとさっきの発言に一体なんの関係性が……」

「別になんでもいいでしょ。で、食べるの食べないの」

「食べますよもちろん!」

語気を強めに言ってやれば食いしん坊な兎はすぐに食いついてきた。本当に食べ物関係になると目の色が変わる。佳奈子の口から呆れを含んだため息が落ちた。

「で、今日は何にするんですか?」

「キムチ鍋。アンタ辛いの大丈夫? 味とか匂いとか」

兎の味覚や嗅覚は正直なところわからないが、元々地球の生物でもないこの兎は大丈夫なのだろうか。

「とんでもなく辛いのでなければいけると思いますけど」

「じゃ大丈夫か。これそんなに辛くないから」

鍋の素の表示を見ながら佳奈子は言った。具材を机の上に並べていく佳奈子の脇から白い手が伸びる。

「けっこういっぱい買ってきましたねえカナコちゃん」

しらたまは勝手知ったるように袋から食材を取り出していく。狭い机の上はあっという間に食材で覆いつくされた。

「当たり前でしょ鍋なんだから。あ、それは置いといて。後で使うの。えのきの袋開けられる?」

指示を出しつつ佳奈子は早速料理に取りかかった。

火をかけた鍋に真っ赤な素と豚バラを入れる。本当であれば半分は明日に回すつもりだったが、予想外の訪問者が来たので仕方がない。

白菜はざく切りに、ニンジンは細切り、ねぎは大きめの斜め切り。しらたまからえのきを受け取って石づきを切ってほぐしていく。あとは一気に鍋の中に落として蓋をすれば、火を通すまで待つだけだ。その間に豆腐も切っておく。

「カナコちゃん今日はこれだけですか?」

「そうねえ。これだけでも十分満足できるから。デザートもあるし」

「じゃあたしかにそのくらいで十分ですね」

頷いたしらたまはさっさとリモコンを操作してテレビをつける。途端に騒がしい芸人の声が鼓膜を打った。

「アンタ自分の立場ちゃんと理解してる?」

「してますよ?」

こてんと首をかしげられて佳奈子は今日一番のため息をもらした。

「これじゃあどっちが家主かわからないわね……」

「カナコちゃん疲れているんですか?」

「別に」

どうせ火が通るまでは暇だ。佳奈子もしらたまの隣に腰を下ろし、やたらと演出が派手なバラエティに目を向けた。

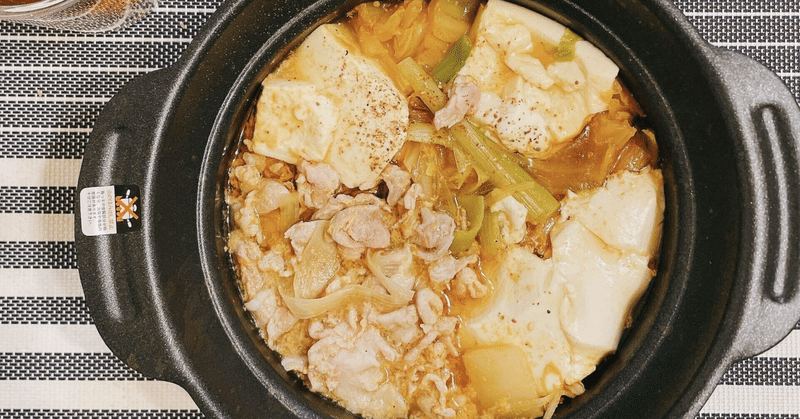

「ほらできたわよ」

蓋を開けると一気に湯気が立ち上ってしらたまが歓声を上げた。すっかりくたくたになった白菜たちが真っ赤な池で踊っている。食欲を刺激する匂いが鼻腔をくすぐり、思わず唾液が出る。しらたまは鼻を動かして微かに眉をひそめた。

「これがキムチ鍋なんですね。たしかにちょっと辛そうな感じがします」

「ま、あとは食べてみてからのお楽しみ」

手際よくつぎわけて、目の前の兎に差し出してやる。いただきますと手を合わせ、二人は同時に口をつけた。

暖かな汁の後からキムチ特有の辛みが舌の上に足跡を残す。辛みが少ないのであまり刺激性はないが、それでも身体が芯から温まるようであった。柔らかくなった野菜たちは中までスープの旨味を染みこませており、元々もっているほのかな甘みと混ざり合って箸がすすむ。豆腐の淡泊な味が辛みを和らげるため、味に強弱がついて飽きることがない。豚肉の美味しさは言わずもがなだ。

「これすっごくおいしいですカナコちゃん!」

一口めこそ恐る恐るすすったしらたまも熱心にスプーンを動かしていた。

「そうでしょ。冬はやっぱりこれがなきゃね」

鍋というのは不思議なものでどんなに量があってもするする腹に収められてしまう。気づけば具はほとんどなくなっていた。そのときピピーと甲高い音が部屋に響き渡る。

「あらちょうどいいわね」

「カナコちゃん今さらごはんですか? もうほとんど汁しか残っていませんけど」

「いいから見ていなさい」

訝しげに問いかけるしらたまを制し、少なめに炊いた米と買い物袋からあるものを取り出した。混じり気のない白がどんどん赤に染められていく。その上にのっかるのはお徳用の溶けるチーズ。ぐるりとかき混ぜてから蓋を被せてもう一度コンロの上へ。

「ま、そんなに時間はかからないからちょっとおしゃべりしていたらすぐよ」

「カナコちゃんなんで具がなくなったところにごはんとチーズ入れたんですか?」

佳奈子がただ白飯とチーズを入れるときでさえ落ち着かない様子で身体を動かしていたのだ。ついに身を乗り出して問うしらたまに佳奈子はにやりと笑った。

「何ってシメよ。チーズリゾットにしようと思ってね。ま、ラーメンとかでもよかったんだけど、今日は米の気分だったから」

「鍋がリゾットに変化するんですか? カナコちゃん嘘ついてないですよね」

まだこの兎は半信半疑のようだ。佳奈子は鼻を鳴らした。

「食べてみたらわかるわよ。というかシメまでやらなきゃ鍋って感じしないでしょ」

シメは鍋の最終形態のようなものだ。スープ、具材からシメまで様々な種類がある鍋は奥深いのである。これを食べたら飛び上がるわね、と佳奈子は内心ほくそ笑んだ。

「はいこれがチーズリゾット。驚いて腰ぬかさないようにね」

「カナコちゃんは僕をいったい何だと思っているんですか」

「月一番のドジ兎」

頬を膨らませたしらたまであったが、佳奈子の返しにぐっと言葉を詰まらせた。

「うっ……カナコちゃんひどい」

「事実でしょ」

泣きまねをするしらたまを放置して佳奈子は椀につぎわけていく。お玉を上下させるたびにチーズが糸をひき、キムチとチーズの香りが混ざりあったものが鼻に届くのがたまらない。

「ほら一度食べてみてから文句言いなさいよね」

「ありがとうございますカナコちゃん」

椀を渡せば先ほどの落ちこみようはどこへやら。しらたまはけろりと立ち直って礼を言った。

この兎、来る度に図太さが増している気がしてならない。若干の苛立ちを覚えながら佳奈子も席についた。

野菜の旨味が染み出し、より複雑な美味しさを含んだスープをたっぷり吸いこんだ米とその間を漂うチーズの波。噛めば嚙むほど米特有の控えめな甘さをまとった旨味が溢れ出てくる。ぐずぐずにほぐれていく食感が心地よい。チーズも塩気を加えるとともに、これまたキムチとの相性が最高だ。どうしてキムチとチーズはこんなにも合うのだろう。始めにこの組み合わせを考えた人は天才だと思う。

「これすごいですね! カナコちゃんの言った通りです」

しらたまは椅子の上でぴょんぴょん跳ねたと思えば、瞳をとろけさせて余韻に浸るなどせわしない。月の兎も無事に鍋の虜になったようだ。

「だから言ったでしょ。美味しすぎて腰ぬかさないようにねって」

「それはそうなんですけど、予想以上で」

頬に手をあててしらたまはうっとりと言った。

「アンタこの後デザートあるけど食べる? 入らなかったら私一人で食べるけど」

「食べるに決まっているじゃないですか!」

食い気味で返してきた兎に佳奈子は苦笑いをこぼした。

「本当によく食べるわよねえアンタ」

「だっておいしいんですもん」

頬張りながらしらたまは答える。やれやれと首を振って、佳奈子は残りわずかな米粒をかき集めた。

皿を水につけて、佳奈子が冷凍庫から取り出したのは二本のアイスだ。片方は艶のある黒い衣を羽織っており、この時期限定商品である。もう一つはそれと対になるように雪のような白さだ。佳奈子は白いほうをしらたまに差し出した。

「はいこれ。アンタっぽいでしょ」

「ありがとうございますカナコちゃん!」

しらたまは両手で棒をもって頂からかじっていく。甘いバニラの香りが鼻に届く。佳奈子も自身のアイスをひとなめしてみた。チョコレートを前面に出してきただけあってパッケージのうたい文句に劣らない濃厚さだ。中までチョコレートだが、外面が香り高い代わりに少し苦みがあるチョコレートとは違い、これは甘さ重視でかつミルク感もあるアイスだ。だがそのバランスがちょうどいい。これは当たりだなと佳奈子は脳内のお気に入りリストにこの商品を書き留めた。

「そういえば夏のときにも食べましたねえアイス。あのときは地球の空みたいな真っ青なアイスでしたけど」

「そういやそうねえ」

あの日はたまたま花火大会の日で、アイスをかじりながら、夜空に咲く大輪の花を二人で眺めたものだった。もうあれから半月ほど経ったと考えると、時の流れの早さを感じる。

「にしてもこうしてみると先輩と僕みたいですね」

「なに? アンタの先輩黒毛なの」

「はい。ちょうどそのアイスみたいに真っ黒ですよ」

しらたまは小さな口にポリポリ詰めこみながら頷いた。

「それじゃアンタたち二人あわせておしるこみたいね」

かつて名前の候補に列挙した名を思い出して佳奈子は頬を緩ませた。そうなると先輩はあんこか。あんこに怒られるしらたま。うん、笑える。

「今度呼んできましょうか?」

「来るときは事前に言いなさいよ。いきなり二人来られても困るし」

「わかりました! じゃあ次来たときに伝えますね」

顔を明るくしてしらたまは頷いた。

「土産くらいもってきなさいよ」

「先輩しっかりしている人なんでそこらへんも大丈夫だと思いますよ」

「アンタも見習いなさいよね」

呆れ顔を作りながらも、佳奈子の心を明るくさせたのも事実であった。もちろん目の前の兎にはそんなこと言ってやらないが。

今年もどうやら賑やかな年になりそうである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?