【短編小説】ナオンとナオンの鉄の拳

学園都市の内務政府が統制を強めてデュエルを禁止し、我々は少し暇になった。しかし 四季母里教授によれば「私が若い頃も同じことがあった。官僚たちの派閥争いのとばっちりみたいなものだった。今回もそうだろう。ほとぼりが過ぎればまた復活する」とのことだった。なので鍛錬を怠るわけにはいかない。私は学問に集中するのと同じくらいに道場でのトレーニングにも力を入れた。

「 風雅武賀、君はよくモチベーションが続くな」と 武貴屋楠助教授は半ば呆れて言った。彼は道場に来てから五十分、ただ身体をほぐしている。

「鍛え過ぎれば体調を崩すので自ずとわかります」と私は言った。「なのでまだ出力は上げられます」

「わかったわかった」と武貴屋楠助教授は私によく冷えたスポーツドリンクを手渡した。「ちょっと休まないか、話がある」

我々は道場の畳の中心から出て壁際のベンチに座った。「おそらく近いうちに四季母里教授から話がある。面倒くさい話だ」

「面倒くさい、とは?」

「汚れ仕事だよ、こうも暇だと何か仕事をしないとな」

私は決して暇などなかった。鍛錬を続けつつも、研究や資料の整理に論文書き、やることはいくらでもあった。武貴屋楠助教授は続けた。

「面倒くさいと言ったのは、ナオン絡みだからだ」

「ナオン?」

「ナオーンとも言うな。昔はジョセイと言ったはずだ」

「femaleのことですか? 人間のfemaleなんて今どきいるんですか?」

「だから面倒くさいのだよ」武貴屋楠助教授は声を潜めて言う。「今どき人間のナオンなどオカルト伝説もいいところだからな。しかしこれは冗談でもなく真面目な話だ。それにこれは教授というより、学長から降りてきた話でもあるようだ」

「詳しいのですね」

「大学官房の友人がこっそり教えてくれた」

彼の情報源はまともだったということか、翌日、私は四季母里教授から呼び出された。教授の部屋に入ると教授に武貴屋楠助教授、そしてもうひとり、見慣れない年配の男がソファーに腰掛けていた。四季母里教授は私をじっと睨み、少し口元を緩めた。微笑んだようにも見えた。そういえば教授と顔を合わすのも久しぶりだった。教授は口を開いた。「よく来てくれた、風雅武賀君。最近の調子はどうだね?」

「押っ忍、順調であります」私は答えた。

「単刀直入に言おうか、君に仕事を頼みたい」

「押っ忍、了解であります」

「正確には君と武貴屋楠君の二人に探しものをしてもらいたい。範囲はこの街のどこか、探してほしいものは……」

年配の男が手を上げて遮る。「それは私が」と言う。

四季母里教授は頷いた。私は年配の男に目をやる。どこかで見た記憶があるが思い出せない。「学長秘書の 赤華亜万です。よろしくお願いします」

男はそう言って立ち上がり、私の手を両手で握った。

「押忍、よろしくお願いします」私も握り返した。柔らかい手だった。学園関係者にしては鍛錬をしていない手だった。

「これは学長直々の依頼であると認識してください」赤華亜万は椅子に座り直し、足許のブリーフケースから何かを取り出しテーブルに並べた。人の顔が写った何枚かの写真だった。「探してほしいのはこの人物です。学長のムスーメになります」

「ムスーメ?」

「学長の直系のナオンです。昔はそのように呼称したようですが」

「質問をしてよろしいでしょうか?」私は聞いた。

「どうぞ」

「つまり人間のfemaleがこの研究学園都市のどこかにいて、それを我々で探し出せ、ということでしょうか?」

「そういうことになります」

「それだけではないですよね?」武貴屋楠助教授が聞く。

「そうですね、探し出して学長の許に連れ戻して欲しい、そこまでが依頼です」赤華亜万はデータカードも机の上に置いた。「詳しい資料はこの中にあります。何か質問があれば私の連絡先になんでも聞いてください。夜中だろう早朝だろうといつでも連絡してくれて構いません。それと、学長からの直々のメッセージを口頭で伝えます。『多少の手荒な手段は是認する』です」

「なるほど」四季母里教授が太い腕で腕組みをし言った。

「それではよろしくお願いします。これは学長が直々に四季母里教室を指名した案件です。この教室が学内で一番使える、と学長が認めていると認識してください」赤華亜万はブリーフケースを小脇に抱えつつ立ち上がる。「そうだ、忘れるところだった」そう言い、もう一枚、小さなカードをテーブルに置いた。「これは学長決済の無制限のクレジットカードです。有効期限は今日から三十日間なので返却の必要はありません。これを捜索の経費にしてください。報酬もその中から好き金額をご自身の口座に振り込むなりしてください。では」

赤華亜万が部屋から出ていくと四季母里教授は私に「座りなさい」と言った。私は赤華亜万が座っていた席に腰を下ろした。

「さて面倒なことに巻き込まれたな」と四季母里教授は言った。私と武貴屋楠助教授は顔を見合わせたが、何も言わなかった。「学長案件であるだけに断れなかった、済まないが働いてくれ」

四季母里教授はそう言い私たちに頭を下げた。

「いえ、大丈夫です」私は答えた。

「ところで風雅武賀君、ナオンを見たことはあるかね?」

「いえ、映像作品の中で見ただけです。現実に存在しているとは今まで知りませんでした」

「それは私も同じだ。公式には最後のナオンが死んだのは三五〇年ほど昔のことだ」

現在の現生人類はすべて人工子宮から生まれる。そのため男しか生まれてこない。これは現行法で厳しく管理されている。違いがあるとすれば親となる保護者がいるかいないかだけでしかない。「君には家族がいたかな?」

「いえ、私は国民宿舎の出身です」私は答えた。そしてテーブルの上の写真を手に取った。マグショットのような無表情の正面からの顔、全身が写ったポートレイト、無邪気に笑っているおそらく学長宅でのパーティーか何かの写真。「これがナオンですか? ただの子供にしか見えませんが」

「そうだな、我々から見れば十歳ほどの子供にしか見えない。だからそういうところに紛れてしまうと見つけ辛いだろう」

「三十日以内に探し出して連れ戻せ……、もし可能でなかった場合は何があるのでしょうか? ペナルティか何かが?」

「それは私も計りかねる」と四季母里教授は唸るように言う。

「この教室が理不尽な処分をされるとは思いませんが」武貴屋楠助教授は言った。「学長はなぜそんな違法行為をしてまでナオンを求めたのでしょうか?」

「学内の理化学施設なら遺伝子操作を行ってナオンを産ませるのは難しくないだろう。内務政府にも特例を受けている可能性はある。何らかの実験だとか、そんなことを言って」

「しかしスキャンダルになりかねないことをわざわざする意味などあるのでしょうか?」

「上の考えることはわからんな」と四季母里教授は言い顔を歪めた。

翌朝から捜索をはじめることとし、その日はデータカードの中身を精査することに務めた。文字資料はそれほどでもなかったが、写真と動画はかなりの分量だった。年齢十八歳、身長一五四センチ、体重四八キロ、髪の色は栗色。しかし髪はカツラなどでいくらでも誤魔化せる。顔も整形や変装ぐらいしているだろう。しかし声はなかなか変えられない。私は動画の中のナオンの声を何度も繰り返し聞いた。ねえパーパ、綺麗なお花ね、ねえパーパ、私のクマさんが汚れてしまったわ。確かに小さな子供のような甲高い声質だった。私は動画を数十回は再生した。

「君がこのナオンなら、どこに隠れる?」翌日、武貴屋楠助教授は車を運転しながら私に聞いた。彼はさっそくクレジットカードを使って手動運転のライセンスを取得し、手動自動車を手に入れてきた。学園都市の中を自由に動くにはそれしかない。「この広い研究学園都市のどこに?」

「学園都市を出ている可能性は?」

「それはないだろう。都市の出入りのチェックはそうそう欺けない。出ていないことを確信しているから我々に依頼したのだろうし」

「そうですね」私は言った。「隠れるというより、そもそもなぜこのナオンは学長宅を逃げ出したのか、それを考えました。これは推測ですが、おそらくほとんど軟禁状態だったのではないでしょうか。成人年齢に達しても、まったく子供と同じ扱い、それでは不満も募るでしょう。きっと大人の扱いをしてほしかったのでは?」

「しかし大人でこの外見ではなあ」武貴屋楠助教授は言う。「サーカスのクラウンにでもなるしかないんじゃないか?」

「それもあり得ます」私は言う。「そういった人々が紛れているとするとやはり地下街でしょうね。学長が私を指名したのも私が地下の出だからではないでしょうか」

「それはあるな。しかし今でも地下街にコネはあるかね?」

「いいえ、ほとんど切れています。ですので観光ガイドよりは詳しいと言うぐらいですね」

我々は地下街に向かう前に問屋街に車を進めた。装備を仕入れねばならなかったのだ。ミリタリー装備を扱う店で護身具に刃物をいくつか、狩猟具店で野生動物用の罠とロープを買った。さらには警察装備を扱う店で暴徒鎮圧用の装備も揃えた。そこまで必要かどうかもわからないが、探偵の真似事も初めてなのでとりあえず買える物は買い込んだ。経費も無制限なのでまったくためらう必要もない。「やり過ぎのような気もしますが」と私は言った。「まるでライオンかゴリラでも狩りに行くみたいじゃないですか」

「力はないだろうが、すばしっこそうな気がしたからな」と武貴屋楠助教授は言う。「それに一人だとは限らない」

資料には自分名義のクレジットカードを持ち出している、とあった。無制限ではないが私の年収の数十倍の残高があり、学長でさえも本人でないために止められなかったそうなのだ。となると強力な用心棒を雇っていたって不思議ではない。我々の車は官庁街の中心のロータリーからそのまま螺旋状にカーブをまわり続け、第一下層の駐車場に向かった。地下街への入口はいくつかあるが、地上と頻繁に行き来するならそこが一番手間がない。買い込んだ装備はすぐ使用するとは思えず、車に残していく。何はともかく情報を集めなくてはならない。

昔、私が住んでいたのは地下の第三下層だった。ボーイをしながら闘っていた酒場は第二下層にあった。私が行ったことがあるのはせいぜい第五下層まででしかない。地下街は全部で第十下層まであると聞いていたが、誰も最深層に達したものはいないらしい。そもそも数百年前に事故を起こした核融合炉が最下層に放置されたまま、その熱だけを利用している、と嘘だか本当だか分からない伝説がまことしやかに囁かれているのが地下街なのだ。学園都市の人口の五分の一はここに住んでいる。

第一下層、官庁街に近い中央エリアはまだ肩肘を張る場所ではない。犯罪があったとしてもひったくりぐらいだろう。人通りも多く、大人も年寄りも、子供もいる。確かにナオンが紛れるにはうってつけかもしれない。商業エリアとはいえまだ第一下層だから道幅も広く、別の都市から来たらしい観光客の姿も多い。「風雅武賀、飯にしよう。そのへんの店で少し休むか」

「了解です」

我々は飲茶店のテラス席に腰を下ろす。ワゴンロボットを呼びつけてお茶と饅頭を買う。「しばらくは地下をブラブラして雰囲気を感じるしかないか」と武貴屋楠助教授はお茶を啜りつつ言う。「それとも地下街の顔役に会いに行って情報を買うしかないか?」

「それも悪くないですが、地廻りの縄張りがあまりにも細分化されているのが問題なんです」と私は言った。「縄張りを多く抱えているギャングでも酒場三つがせいぜいです。つまり総元締めのようなボスは存在しないのです。昔はそうでした。今も変わらないでしょう。勢力争いをして疲弊するより地道な金儲けが優先なのです」

「夢のない話だな、地下にまで来て」

「ただ深いところはカオスすぎて収集がついてないと思います。まあ、逃げたナオンもそんな深いところに隠れるとは思いませんが」

最初の三日間、私と武貴屋楠助教授は第一と第二下層までの商業エリアをただ散策し、歩くことに費やした。遠くから来た観光客が雑多な地下の喧騒や珍奇さに戸惑って彷徨っている、そんな風を装い、時には別々に別れ、動画のナオンを残像を追いかけた。四日目、武貴屋楠助教授は地下に備えられた監視カメラが捉えた膨大な映像を入手してきた。全部で三八五台あるカメラの、一週間分の動画データだった。もちろん正規なルートではない。学園上層部と警察官僚の癒着がどういうわけか警備会社の株価を操作し、結果、吐き出させたものだという。当然、全部目で見てチェックするわけにもいかず、私は二つのキーワードで抽出した。身長一六〇センチ以下、栗色の髪。しかしヒットした六十五のカットからは目的のナオンは浮かび上がってこない。四、五歳の幼児や、車椅子の年寄りと怪我人の短い動画が抽出されただけだった。

「もちろん髪はカツラや染めている可能性が高いですね。しかしキーワードがひとつだとヒットしすぎて見きれない」

「身長一五五センチ以下で抽出してくれ。それだけでいい」

「二万五千カットがヒットしましたが」

「畜生、全部目を通す。君は外をぶらついててくれ」

私は木賃宿を出て通りに出た。宿は第二下層にあったが、私はそれまでまだ行っていなかった第三下層に足を踏み入れてみた。通路が狭くなり、商業エリアも減ってほとんどが居住地区になる。昼間では人の通りも少なく、一層や二層のような雑踏はない。私が以前に住んでいた一角は取り壊され、再開発されていたので面影はなくなっていたが、街角の天井を支える柱や壁の落書きなどには見覚えがあり、懐かしくもある。私が郷愁に浸りながらぶらぶら歩いていると、唐突にセルフォンが鳴った。取り出して表示を見る。赤華亜万からだった。

私が宿に戻ると、武貴屋楠助教授はベッドに横になりながらタブレット端末を睨みつけていた。私は言う。「助教授、秘書の赤華亜万から連絡が入りました。ナオンが最後にクレジットカードを使った店が判明したそうです」

「ああ、こっちにも連絡はきた。行こうか」

我々は車に戻り、長い螺旋カーブのスロープを上がって地上に出た。向かっていたのは問屋街だった。十日前にナオンはそこの金券屋で大量の金貨を購入していた。地下街のほとんどの店でクレジットカードは使用可能だが、違法なものを売買するのはやはり金貨が使われる場合が多い。「しかし若干腑に落ちない点があるのですが」と私は言った。「なぜ、クレジットカードの使用履歴がわかったのでしょうか? 学長でもカードを停止させることは出来なかったんですよね?」

「何が言いたい?」運転しながら武貴屋楠助教授は聞き返す。

「陰謀めいたものを感じるのですが。つまりナオンなどはじめからいなかった。我々はただ学長に試されているだけでは?」

「いや、私はその君の懸念を完全に打ち消す情報を持っている。今から五、六年前にすでに耳にしていたのだよ、学長がナオンを養育しているらしいという噂をな」

「大学官房のご友人からですか?」

「そうだ、今までガセネタを掴まされたことはない。信用していい情報源だ。それに」と武貴屋楠助教授は言う。「今回のことで昔のことを思い出したよ。私が成長したのは北部外縁地域だ。そこの執政官に子供がいたんだよ、永遠の子供が」

「それはつまり……」

「今になって思い返すと、あれはナオンだったのかもな。私も直に見たのは数回だ。確かに背の低い、ひ弱な見た目だった。成長しない病気であると聞いていた。終身執政官だったから、だれも問い詰めることなど出来なかったんだろうな。だから、非公式な存在としてのナオンは意外に多くいるのかもしれない」

「好奇心で遺伝子操作してナオンを手に入れて何をするつもりなのでしょう? 野生動物のように交配目的とか?」

「さあな。権力者のやることはわからんな」

車は問屋街につく。二十階建てのビルの最上階に金券屋はあった。扱う商品がかさばらないからなのか、店そのものは狭く窮屈な構えだった。ショーケースには貴金属とプリペイドカードの類が並んでいる。我々はカウンターの奥にいたスキンヘッドの店員に話しかける。

「十日前に金貨を大量に買ったこの客のことで話が聞きたいのだが」と武貴屋楠助教授はカウンターに履歴の明細を表示させた端末を乗せる。

店員の男は端末を手に取り、眺める。「で、あんたたちは警察の人? 捜査令状は?」

「いや、我々は警察ではない。ただ教えてほしいだけだ」

「帰んなよ」と店員は言う。「覚えてないし」

「そうか、いきなりで済まなかった」武貴屋楠助教授は言う。「じゃあ、客として、ここの金貨を十枚、買わせてくれないか?」

「ああ、それなら」

武貴屋楠助教授はクレジットカードで支払いをすると、数枚の金貨を店員の胸のポケットに入れた。「もう一度、質問だ」

「いや、覚えてないのは本当なんだ」

「面倒だな」武貴屋楠助教授は残りの金貨もポケットに入れる。

「わかったよ」と店員は両手の手のひらを見せて言った。「しかし見覚えがないと言ったのは嘘じゃない。多分、別の奴が店番をしていた時に来た客だ。監視カメラの映像なら残っていると思うが」

「それでいい。見せてくれ」

店員は奥からディスプレイ端末を持ってきてカウンターに置いた。「十日前の午後三時だから、これかな?」

我々は覗き込む。店に入ってくる二人の人物、そのうちの一人は明らかに我々が探し求める写真のナオンだったが、髪の色はピンクだった。もう一人、親しげに寄り添う人物。用心棒にしてはそれほど屈強そうには見えない。ナオンより少しだけ背が高く、痩せている。バイザーのような大きめのサングラスをかけ、金色のボブヘア。買い込んだ金貨もナオンから渡されてショルダーバックにしまいこんでいる。よほど信頼している関係なのはすぐにわかる。三分ほどの映像だったが、私はディスプレイの上に自分の端末をかざしてコピーする。

我々は金券屋を出てエレベーターに乗る。ガラス張りになったゴンドラからは外が見えた。ちょうど夕日が西の空に輝いている。私は下に降りていく重力の軽減を感じながら、武貴屋楠助教授に「少しだけ進展しましたね」と言った。「学長のナオンが本当に存在するのもわかりました」

「赤華亜万にデータを送っておこう。一緒にいた人物について、何か心当たりがあるかもしれないしな」武貴屋楠助教授は言う。「それはそうと、今日のところはいったん家に帰るか? しばらく地下に潜りっぱなしだったからな。明日は一日休みにしてもいいが。どうする?」

「いえ、私は早く片付けてしまいたい気分です」

「そうだな。なら高いホテルでゆっくりするか。監視カメラのデータを改めてチェックする必要もあるしな」

我々はもとの木賃宿には戻らず、セントラルエリアの高級ホテルに向かった。予約もなしにいきなり押しかけてクレジットカードを提示し「一番広い部屋でゆっくりしたいのだが」と言うと、最上階のスイートルームに案内された。寝室が四つある部屋だった。私がシャワーで汗を流して出てくると、リビングのテーブルに食事の皿が大量に並んでいた。武貴屋楠助教授がルームサービスで頼んでいたようだが、しばらく安宿の冷凍食品か薄汚い安食堂のメニューにしか口を付けていなかった身にはどれも豪勢な料理に見える。

「出てこないだと?」と武貴屋楠助教授は言った。

「ええ、ピンクの髪、身長一六〇センチ以下の二つのワードではヒットしませんね」と私は言う。改めて監視カメラのデータを抽出してみた結果はゼロだったのだ。「ということは、つまり……」

「もともとナオンは地下街になんか潜伏していない、ということか」と武貴屋楠助教授はフカヒレのスープを口に運びつつ言う。「それしか考えられないな。だとしたらもっと広い範囲を捜索しなくちゃならなくなる。それは勘弁して欲しいぞ」

「いや、待ってください」私はキーワードを入れ直す。金髪、おかっぱ頭、サングラス。「ヒットしました、ええと、七、八十件ばかり」

私はディスプレイに目を凝らす。金券屋でナオンに寄り添っていた痩せた男がキーワードのままの身なりで地下街を歩いていて、その傍らには明らかに学長のナオンがいたが、髪の色が青だったり、紫だったりと目まぐるしく変わっている。「なるほど、そういうことか、追われることをかなり警戒してますね」

私は細切れの監視カメラ映像を連続で見ていく。二人は地下街のほとんどのエリアに出没し、親しげに触れ合っている。楽しそうに話し、笑い、肩を並べるように歩いていた。用心棒と雇い主というより、ベッドを共にしている間柄のような親しさがにじみ出ている。「潜伏先はわからないか?」と武貴屋楠助教授が聞いてくる。

「お待ちください、とにかくヒットした映像を全て見てみますので」

だが途中でそれではあまりにも時間が足りないことに気づく。私はさらに時間で絞り込む。夜の八時で抽出すると同じ場所の映像データがいくつもヒットした。「ええと、ここは第三下層の、宿ではなく短期賃貸アパートのエリアですね」

「どのあたりだ?」

「東六区なので、我々がいた宿からはほぼ反対側になります。歩いたら一時間はかかるエリアです」そこで私は気付いた。映像はどれも、二人が賃貸アパートに戻ってきている所ではなく、出かけて歩きだしている場面だった。「こんな時間にどこへ」

「どうした?」

「この二人、夜の八時に出かけるところです。どこへいくのか」

「どれどれ」と武貴屋楠助教授も席を立ち、身を乗り出して私の手元を覗き込む。

私はさらに時間を絞り込む。二人が肩を並べて歩いていくその先を追う。第三下層から第二下層に上がる。賑やかな商業地区に向かって進んでいく。東エリアの一番栄えているあたり、映画館や劇場が並んだ地区の更に奥、広い通路に列を作って並んでいるアリーナの観客の横を過ぎ、裏口の関係者専用通路からアリーナの中に消えた。「アリーナか、なんで?」

「何の興行だ?」

私は壁のポスターをズームアップさせた。「サーカスです」

武貴屋楠助教授は「はあ?」と声を上げて私の端末を奪い取る。映像をしばらくじっと眺め、私を見た。そして「ああ、まさかのサーカスだな」と言った。

翌日に赤華亜万から返事が来たが、金髪の男に誰も見覚えがない、とのことだった。我々は地下街に戻り、東エリアのアリーナに向かった。私は一度も訪れた記憶がないが、確か第一下層と第二下層をぶち抜いた五千人は収容できる規模のアリーナだったはずだ。チケット売り場の列に並びながら私は「おそらくここにいれば二人が高確率で前を通ると思うのですが」と武貴屋楠助教授に言う。「すぐに捕まえますか?」

「焦る必要はない。仕事は確実にしないとな。この雑踏の中で逃げられたら厄介だ。今日のところはサーカス見学だけにしとこう」

その十分後に二人はやって来た。今日のナオンのカツラはピンクだった。金髪のおかっぱ頭の人物もすぐ横に寄り添い、腕が触れ合うほどの近さだった。二人はそのまま脇道に入り裏に向かって歩いていく。確かに手を伸ばせば届いたかもしれない。しかし「学長の使いだ、家に帰ろう」と声をかけたところで素直に従うとも思えない。一度でも逃げられたら警戒され、もう接触することも難しくなるだろう。

「時間はまだある。背景を調べてからでも遅くはない。なるべく一回で成功させたいからな」と武貴屋楠助教授はもう一度言った。

列が進み、チケット売り場の前に来る。我々は全体を把握したくて、最上段の席を取った。アリーナに入り、そのまま係員に誘導されてゲートをくぐり階段を上がる。我々の席は天井に手が届くほどの最上段だった。中央のステージをぐるっと取り囲むように観客席が設けられ、開場を待ちわびる客たちの熱気がこもっている。しばらくする照明が一度落ちて真っ暗になり、大音量の音楽と共にまばゆいライトがあちこちからステージを照らし、サーカスが幕を上げた。

客はほぼ満員の入りで親子連れが多かった。私がまだ国民宿舎にいた頃、年に一度、サーカスを見に行く催しがあった。サーカスなんてそれ以来になるだろうか。当時と今日見ているものが同じサーカス団なのか解らないが、記憶にある演物と同じような構成だった。キラキラした衣装の曲芸師たちが一輪車やアクロバットでステージを跳ね回ったかと思うと、空中ブランコにスポットライトが移る。右へ左へと目まぐるしい空中ブランコの次には猛獣のショー。虎やライオンが見事に躾けられ、まるで猫のように芸をこなしていく。一旦そこでステージは暗転し、次に明るくなったかと思うと左右からバラバラと数人のクラウンが走り出てくる。今度は彼らの愉快な寸劇だった。私は目を凝らす。二人ほど、背の低いクラウンがいる。

「あの二人が、そうなのか?」隣の武貴屋楠助教授が言う。

「どうでしょう?」

そう言われればそうかもしれないが、顔にペイントがあるので遠くからでははっきりとしない。しかし寸劇の最後に背の低いクラウンがマイクを手に叫んだ。

「ご来場のお客様、次は当サーカスのスター、 杏弩玲衣による究極の 軽業でございまーす」

ほとんど子供のような甲高い声だった。何度となく動画の中で聞いたナオンの声と似ていた。いやそっくりと言っていいくらいだ。しかし続けて登場した小柄な軽業師の動きに私は目を奪われる。バク転をしながらクラウンの頭上を飛び越えて、巨大な台の上にすっくと立つ。さらには十メートは離れている台の上にもひねりと回転をしながら飛び移る。さきほどまでアクロバットや空中ブランコをこなしていた連中とはあきらかにレベルの違う身のこなしだった。観客の喝采を浴びている。

サーカスから戻った我々は、録音していたデータと動画の中のナオンの声を声紋分析にかけた。しかし七十六パーセントの合致率だった。

「微妙だな。ほとんど同一人物でいいと思うのだが」

「ええ、マイクとスピーカーを通した分、少し合致率が落ちたのだと思います」と私は言う。「あの背の低いクラウンは学長のナオンと考えて間違いないでしょう」

「ということは、今月末の上演期間まではあのサーカスに留まると考えていいわけだな。そして来月からの次の公演のためにサーカス団の一員として堂々とこの都市を出ていけるということか、なるほど」武貴屋楠助教授は顎に手を当て何度も頷きつつ言う。「それならこちらも作戦は立てやすい。どのみち手荒な手段だが、慎重にことを進めなくてはな」

我々は賃貸アパートの家主に問い合わせ、彼らの二つ隣の部屋を契約した。両脇の部屋は空いてなかったが、それでも怪しまれずに接近できるのに越したことはない。次に考え出したのは、作業労務者に成りすますことだった。アパートからさほど離れていない通路でそこそこの規模の改修工事が行われていたので、働いていた労務者と同じ会社の制服を取り寄せた。私と武貴屋楠助教授は二人が出かける八時近くに、アパートの前で待った。仕事で疲れた風を装い、制服はわざと汚した。がちゃり、と目当てのドアが開く。「よし、行こう」と武貴屋楠助教授は小さな声で言う。

我々は部屋から出てきた二人に近づいて行く。私は道具が詰まったケースを肩に下げ、ガチャガチャとわざと鳴らしているので、二人は我々をちらりと見た。武貴屋楠助教授は彼らの二つ隣のドアを開ける。そして私と武貴屋楠助教授は今ちょうど気がついたかのような素振りで二人を見て「どうも、こんばんは」と声をかける。「こんばんは」と二人は挨拶を返した。我々はそのまま部屋の中に入る。ドアの外に歩き出して行く二人の足音が響いた。武貴屋楠助教授はにやりと笑いながら私を見て「まあ、一日目はこんなものだろう」と言った。

「回りくどいことをしますね?」

「そうか? 相手の隙きをつくにはまず怪しまれないことだ。あと何日かこうして姿を見せれば、近づいて話しかけても、すぐは逃げないだろう」

翌日も同じ時間にほとんど同じことをした。さすがに三日連続だと怪しまれそうだったので、一日空けて、四日目の午後八時にまたドアの前ですれ違った。「もういいだろう、明日、決行しよう」

「そうですね、そう思います」

「拉致るのにいい場所はあるか? このアパートの前だと、さすがにまずいだろう。少し騒がれただけで通報されかねないからな」

「候補地としてはここでしょうか?」私は言い、端末に地下街の地図を表示させた。「あの二人のアリーナまでの通勤ルートで、一番人気のない場所といえばここですね。ゴミの集積所の前を通るルートです。通路も細く目立ちません。さらに好都合なのは、すぐ横に第四下層に通じる階段があって、階段を降りればゴミの収集車が通る車道に接続していることです。ここにあらかじめ車を停めておけば、拉致したナオンをすぐに積み込めます」

「うってつけだな」と武貴屋楠助教授は言った。

翌日、午後八時が近づくと我々は準備を整えた。服を着替え、問屋街で買い込んだ装備を道具ケースの中にしのばせ、車を第四下層の集積所に横付けして時間を待つ。サーカスの公演がある以上、二人がアリーナに向かうのもわかっている。「そろそろ時間だ、行くか」と武貴屋楠助教授は私に声をかけた。

我々は車を出る。まったく人気のない第四下層だから、拉致したナオンをすぐに引きずりこめば怪しまれることもないだろう。階段を上がり、歪んで壊れかけている重い鉄のドアを開ける。明るい第三下層の通路に出る。賃貸アパートからは歩いて数分だ。我々はこのドアの前でちょうど二人と鉢合わせになるようその場から歩いて離れ、柱の陰に身を隠す。「拉致の手順は打ち合わせどおりにな」と武貴屋楠助教授は言う。

「押忍、了解です」と私は言った。「いや、了解なのですが、これしか手段はないのでしょうか?」

武貴屋楠助教授はあらぬ方向に目をやり口を曲げた。そして言う。「私も少し考えたが、無理だろう。地下の安ホテルに一人で隠れているなら説得して連れ帰るのもありだが、もう新たな居場所を見つけている。引き剥がして強引に連れ帰るしか手段はないと思う。学長も認めたやり方だ」

「そうですね」私は言う。「あ、来たようです」

遠く、通路の彼方に金色と紫の髪の毛の小柄な二人が見え、まっすぐこちらに歩いてくる。我々も柱の陰から出て歩き出す。ちょうどドアの横で二人とすれ違いつつ武貴屋楠助教授は「こんばんは」と声をかけた。

二人は我々を見て会釈をし、横を通り過ぎようとする。そこに武貴屋楠助教授が「あ、そうだ。もしよかったら」と声をかける。

二人は立ち止まる。いきなりの声掛けとはいえ、すでに挨拶を交わすくらいには素性を晒しているので逃げることはない。

「あの、実は」と武貴屋楠助教授はもう一度言った。「我々、仕事の終わりにサーカスでも見に行こうと思ってチケットを買ったんですよ。でも急にどうしても外せない打ち合わせが入ってしまって、チケットが無駄になるところだったんです。よかったら、貰ってくれません?」

と言いつつ二枚のチケットを差し出す。二人はニコリを笑いつつ顔を見合わせた。「いえ、結構です。私たちもそのサーカスはもう何度も見ているので」とナオンが言った。

「ああ、そうですか。残念です」と武貴屋楠助教授は言い、すかさず私を見て「どうだった?」と聞く。

私は手許の端末に目を落とす。「声紋照合、九十八パーセントで一致です。本人ですね」

二人は事態が飲み込めずにぽかんとした表情だった。武貴屋楠助教授は続けて私が肩に下げた道具ケースから小型ランチャーを取り出し、暴徒鎮圧用の粘着ロープを射出した。ナオンの足許に二つのボーラで結ばれた粘着ロープが飛び出し、足首のあたりでぐるぐると絡まった。私はケースを投げ出しつつすばやく突進し、金髪の男の首を掴む。そのまま通路の壁に顔を押し当てた。

「ちょっと、何するの!」ナオンは叫んだ。両足の自由が奪われたので尻餅をつくしかなかった。

「我々は学長の使いの者です」と武貴屋楠助教授は言った。「悪いとは思いますが、学長のところまで連れ帰らせていただきます。暴れなければお怪我をさせるつもりはありません」

「違う、怪我をするのは貴方達よ!」とナオンは甲高い声で叫んだ。「ああでも、 杏弩玲衣、殺しちゃったらあとあと面倒になるかも!」

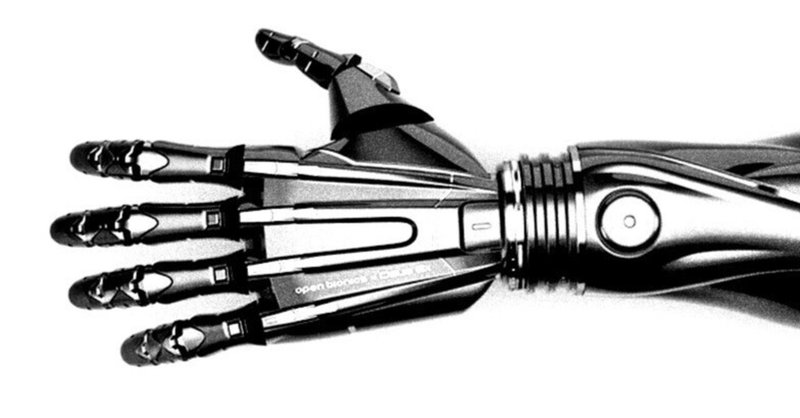

私が押さえつけていた金髪がふいに動く。首を掴んでいた私の手首を肩越しに握ったかと思うと、万力のような怪力が締め付けてきた。私は一瞬で危機感を抱き、振り払う。すると金髪はくるりと回転しながら裏拳を放ってきた。私はとっさに仰け反る。私の鼻先を金髪の拳がかすめ、コンクリートの壁にめり込んだ。破片が飛び散る。

私は距離を取らざるをえなかった。「その手は義手か」

「どうした?」武貴屋楠助教授が叫ぶ。

金髪はかつらとサングラスをかなぐり捨てる。黒の短髪だった。見た覚えがある。とんでもない動きをしていたサーカスの軽業師だった。

「 流雨師衣、こいつらもただ者じゃないぞ」と軽業師は言った。「手加減するのも難しいかな」

「まあ待て」と武貴屋楠助教授は言いつつナオンをうつ伏せに押し倒した。手首も拘束具で締め付けた。「我々が闘っても何にもならない。一度、学長と話し合うべきじゃないのか?」

「知るかよ、流雨師衣に触れるな!」

軽業師は壁を蹴り、横に飛んだ。私は助走無しで水平に五メートル跳ぶ人間なんてものを初めて見た。そのまま武貴屋楠助教授の背中に蹴りを入れ弾き飛ばす。武貴屋楠助教授は何回転も転がった。そして軽業師は私を見た。ゆっくり歩いてくる。

「あんた、見た覚えがあるよ。風雅武賀助手だな。学長が流雨師衣を取り戻しに来るなら、相当の使い手を送り込んでくることは予想できたからな。あんたの戦いなら予習済みだぜ。それでもやるかい? 流雨師衣の拘束を解いてすごすごと引き返してくれるなら見逃してやってもいいぜ」

「ありがたい忠告だな」と私は言った。「こちらもお前の動きはサーカスで見た。お互い様だな」

軽業師は手袋を脱ぎ捨てる。灰色の義手だった。さらに靴と膝下までの長い靴下も脱いだ。膝から下もやはり人工の、機械化された足だった。「なるほどなあ」と私は言った。「そいつのおかげか。あのあり得ない動きは」

「僕から逃げることは出来ないよ」

軽業師は言いつつ頭を下げ、前に跳ぶ。

回転しながら向かってくる。

私は半身を躱しつつ軽業師の浴びせ蹴りをぎりぎりで避ける。

軽業師は数メートル先に着地し、すぐさま跳ぶ。

今度は前蹴りだった。

私はスウェイで躱すが、軽業師はそのまま詰めてくる。

ほとんど同時に義手のパンチが来る。

私はガードで防ぐ。が、とてつもない衝撃だった。作業着の下の前腕にはグラフェンバンテージを巻いていた。それがなかったら間違いなく骨は折れていただろう。

私はバランスを崩した軽業師にタックルを仕掛ける。スピードではかなわないが、体重はこちらが上だ。押さえつけるしかない。

壁に押し付ける。そのまま動きを抑えようとした私の背中にドンと蹴りが入り壁と額が激突する。まったくどんな体勢で蹴ったのか想像もつかない。軽業師はするりと私の腕を抜け出した。

軽業師は距離を置き、横蹴りを飛ばしてきた。脚にはグラフェンを巻いてない。真後ろに下がるしかない。

連続の横蹴りだった。

上下左右、まったく途切れのないキックが絶え間ない雨のように飛んでくる。

真後ろに下がることしか出来なかった私は背中に壁を感じた。

私は咄嗟に姿勢を低くし、後ろ回し蹴りで軽業師の軸足を狩った。

私の横に倒れ込んできた。手足が機械化されていても、息はしているはずだ。締め落とすしかないだろう。私は軽業師の背後から組み付き、首に腕を回す。チョークスリーパーを仕掛けた。

一瞬だった。

義手が私の顔面に伸び、左目の視界を奪った。

私は絞め技を解き、顔を押さえて立ち上がる。義手の指がもろに私の眼球に突き刺さり、片方の視界を奪った。

「予習済みと言ったのを忘れたのかな、ははっ」軽業師は言う。「あんたたち格闘家は絶対に絞め落としに来るもんなあ。それにあんたたちのルールだと目潰しは反則なんだよねえ。背後に組み付くなんて目を潰してくださいと言ってるようなものだぜ」

「ああ、まったくそうだな」私は言う。

片目はもう使えない。

それなのに軽業師の高速の打撃を躱さなくてはならない。

私はかなり追い詰められているのを感じた。

「風雅武賀、どいてろ!」

いきなり武貴屋楠助教授が叫ぶ。地面に腹這いのまま粘着ロープを再び射出したのだが、軽業師はジャンプで躱した。

「もう一発!」私は言った。

「今ので終わりだ」

いや、嘘でももう一度撃つと言うべきなのでは? と私は思った。少しでも牽制になるだろう。

「あいつ邪魔だなあ」と軽業師は言う。再び壁を蹴って跳び、その足で武貴屋楠助教授を踏みつけた。武貴屋楠助教授は「ぐへっ」と声を上げて気を失ったように床に伸びた。軽業師はこちらに向き直り、笑みを浮かべつつ歩いてくる。

「さて、これでゆっくりと闘えるねえ。僕もこれほどの強敵は初めてで楽しいよ」

確かに私の闘いを研究しているのは間違いない。しかし武貴屋楠助教授の闘い方までは予習していなかったようだ。やられたフリ、ダメージを受けた演技で相手の油断を誘うのが得意の戦法の助教授の闘いを。

軽業師の背後で武貴屋楠助教授がゆっくりと身体を起こす。私に目配せをする。そっと音を立てないように道具ケースを漁り、ガスマスクを頭に被った。

「杏弩玲衣!」とナオンが叫んだ。「逃げて!」

ナオンの叫びに軽業師は振り返る。

私はダッシュで両脚に組み付く。

地面に軽業師を押し倒し、腕を掴む。

ポン、と音がし、白い煙があたりに広がる。

軽業師は私の下で必死にもがく。

私の背中にもキックが届いた。

さらに掴まれた腕ごと私の手を口に持っていき、噛み付く。

私の指に激痛が走る。

しかしここはもう力を緩めることは出来なかった。

「杏弩玲衣!」

ナオンの声が響いたが、軽業師は噛むのを止めて、ぐったりと力を抜いた。そして私の記憶もそこまでだった。

夢を見たのは久しぶりだった。夢の中で私は国民宿舎の仲間たちと遠足に行くところだった。バスに乗り込み郊外に向かうと、公園の広場にサーカスのテントが立っていた。教師の一人が「みなさんは今日からサーカスで働くことになりました」と言った。仲間たちはわーっと歓声を上げたが、私一人が戸惑っていた。なぜだ、なぜサーカスで働かなくてはならないんだ、と周囲の仲間に聞きまくったが皆、首を傾げて答えてくれない。仕方無しに私も皆と一緒に一輪車の練習をはじめる。転げまくって痣ばかりが出来るので、教師が「あなたは空中ブランコをしなさい」と命令する。私は断るのだが、仲間たちに高い梯子の上まで連れて行かれる。私は空中ブランコなんかやりたくないと訴える。しかし、誰も聞いてくれない。仕方無しにブランコを掴み飛び出すと、当然、受け止めてくれる相手はなく、私は空中に身体が投げ出される。ネットに落ちるだろうと思っていたがネットはなく、私は落ち続けた。どこまでも、どこまでも……

私が目を覚ますと、見慣れない天井があった。私はしばらく何も考えずに見上げていたが、視界が普段の半分しかないのに気づいた。顔に手を当てると、左半分に包帯が巻き付けてあるのがわかった。

「おお、気がついたか」と声がする。

私は声の方に顔を向ける。武貴屋楠助教授がすぐ隣にいて、背もたれを起こしたベッドに寄りかかって情報端末を手に眺めていた。「ああ、どうも、助教授。しばらく休みを戴いていたようです」

「君が催眠ガスを吸って意識を失ったのは十五時間前だ。そのまま麻酔をして手術をした。ここは学内の病院だ。なんの憂いもなくゆっくり休め」

「手術?」

「左目の再生手術だよ。角膜も網膜も破壊されてたからな。二ヶ月もあれば元通り再生するそうだ。それとも機械化したほうがよかったか?」

「いえ、機械化だとデュエルに問題があるので」私も手許のリモコンでベッドの背もたれを起こした。「助教授の怪我は?」

「俺は背中を蹴られた時に肩甲骨にヒビが入ったが、再生材を注入して貰ってもうくっついたよ。痛みもない。そういえば、四季母里教授がさっきまでここにいて君のことをねぎらってたぞ」

「そうですか」私は言う。「そういえば、ナオンは?」

「まっさきに学長に届けたよ。君と一緒で催眠ガスで眠ってたから、ただ荷物を届けたのと同じだ。その後どうなったのかは聞いてない」

「あの軽業師は?」

「その場に放置した。ただ車を出す前に赤華亜万に連絡を入れて、なんとかすると返答があったから、なんとかしたんだろう」

「そうですか」私は包帯の上から左目を触る。「まったく歯が立ちませんでした」

「相手は機械化されたアンドロイドだ、気にするな。対策もなしに戦うなんて無茶もいいところだ。そのあたり、こちらも詰めが甘かった」

「そうですね」

「そうだ。左目が再生するまで、右目にも負荷をかけないほうがいいと医者が言ってたぞ」と武貴屋楠助教授は言い、カーテンを引いて部屋を暗くしてくれた。「外を歩く時はサングラスをかけろともな」

「了解です」私は目を閉じ、心を鎮めようと深呼吸を繰り返した。瞼の裏にものすごいスピードで跳んでくる軽業師のイメージが思い返されて、深層の筋肉が反応してしまいそうになる。私はベッドをまた倒し、仰向けになった。ざわついた意識を葬り去りたくて、心の中をフラットにしたくて、ただ深い呼吸を繰り返す。

ドアがコツコツとノックされた。

「どうぞ」

と武貴屋楠助教授が言うと、肩幅の広い男が入ってきた。しかし部屋が暗いままなので顔は見えない。続けて入って来たもう一人が「この度はご苦労でした」と言った。その声には聞き覚えがあった。学長秘書の赤華亜万だった。

「学長の 柴門流凡だ」と肩幅の広い男が言った。「武貴屋楠君、風雅武賀君、今回の君たちの仕事には感謝している」

私は再び背もたれを起こして「こんな格好ですみません」と言った。武貴屋楠助教授がカーテンを少しだけ開けて光を入れた。四季母里教授によりも太い腕、はち切れそうな胸板の初老の男が私のベッドの横に立っている。「わざわざありがとうございます」私は言い、頭を下げる。

「例を言うのは私の方だ。私の家庭の、個人的な問題に君たちの力を借りねばならなかった、私の未熟さをどうか許して欲しい」

と学長は言い頭を下げた。真理の暴君、知の巨人と恐れられ、数々の論客と壮絶なデュエルを行ってきた男、学問分野こそ違うが、四季母里教授にも多大な影響を与え、今なお学園の頂点に立つ偉大な学者の弱々しい発言に、私はただただ戸惑っている。学長が頭を下げたままなので私は「頭をお上げください」と言うしかなかった。「ひとつだけ気になっていることがありまして、学長のナオンは今どうされているのでしょうか? やはり強引に連れ戻した我々のことを恨んでいるのでしょうか?」

学長の背後で赤華亜万が表情を歪ませたが、私は自分の発言に後悔はなかった。学長は頭を上げ、言う。「今は目覚めているが、私と口を利く気はないようだ。時間をかけて話し合わなければならないと思っている」

「そうですか」

「一年前だ、流雨師衣をサーカスに連れて行ったのは。おそらくその時に出会ってしまったんだな、君たちが闘った軽業師と。同じナオン同士ということもあり、どこか惹かれ合ってしまったんだろう」

「同じ?」私は聞いた。「同じ、ナオン?」

「そうだ。どういう出生過程なのかまでは調べがついてないが、同じくナオンなのは確認している」

「そうですか」弾ける独楽のような軽業師の動きが再び私の記憶の奥から思い返され、私は思考が鈍った。だから続けて口から出た言葉にもまったく忖度がなかった。「学長はなぜ、ナオンを求めたのでしょう? なぜわざわざナオンを手許に置いておきたいと考えたのでしょう?」

赤華亜万が半歩踏み出し「おい」と声を荒げた。学長はそんな秘書を手で制した。

「信じてもらえないかもしれないが、まったくのイレギュラーなのだよ。私は十八年前、子供を持ちたいと考えて出生局にDNAを提出した。そして連れてこられたのがあの子だった。出生局の役人は性器のあたりに奇形がありますがどうしますか、とだけ聞いた。彼らも当時の私もナオンがどんなものか、まったくわかってなかったからな。育て始めて三年ほどしてやっと流雨師衣がナオンだとわかったんだ。今回、流雨師衣がサーカスのクラウンをしていたと聞いて、私は大いなる悩みを抱えることになった。私はついぞあの子に居場所を作ってやれなかった。しかしあの子が自分で居場所を見つけたのなら、親として子供の旅立ちを見送ることもあるんじゃないかと」

「つまり? どういう?」

「もっと話し合わねばならないだろう。そうだ、二日や三日じゃ足らないくらい話し合うだろう。そう、こればかりはデュエルで決めるわけにもいかない。その結果、私が流雨師衣をもとのサーカスに送り出すようなことになってしまっても、君たちに私の決断をどうか許していただきたい。今回の君たちの働きがまったく無駄になるかもしれない。まだ決まったことではないが、その可能性もある、ということだ。だからこうして謝っている。どうか、許して欲しい」

学長はそう言い、私のベッドの転落防止の枠を掴む。そしてその枠に額が触れるまで深々と頭を下げた。

学長と秘書が出ていくと、武貴屋楠助教授はベッドを降りて服を着替えはじめた。「痛みがないようなら、今日中に退院していいと言われてるからな。君はまだ精密検査がある、しばらくはベッドの上で休んでろ」

「そうですね」

「俺達も功を焦ったということだな。状況を逐一報告していればこんなことにはならなかったかもしれない。無駄な闘いだったし、君は左目を潰され損ってわけだ」

「まったくです」私は言う。「助教授も蹴られ損でした」

武貴屋楠助教授はふふんと笑った。「宮仕えの厳しいところだな。じゃあ、また道場で会おう」

武貴屋楠助教授と入れ違えに看護ロボットが夕食を運んでくる。私は一人になった病室でゆっくり時間をかけて食事を食べた。ベッドを倒して仰向けになり、目を瞑った。少し眠っていたのかもしれない。窓の外はすっかり暗くなっている。私は起き上がり、病室を出る。人気のない長い廊下を歩いていくと、突き当りにラウンジがあった。

他の入院患者の姿もなく、無人のラウンジに穏やかな音楽が流れていた。広い窓の外はすっかり暗くなっていたが、近づいて見下ろすと、五階ほどの高さだった。病院の外には公園が続いていた。私が見下ろしていると、少し離れた芝生の広場で誰かがジャグリングの練習をしていた。暗くなった公園の街灯の下で、四つか五つのお手玉を器用に投げ回している。私は右目だけで見ていたが、その男はふいにお手玉を投げ捨て、バク転で樹木の向こうに消えていった。

「あの」

と誰かの声がして振り返る。軽業師がそこに立っていた。と思ったのは単なる見間違いだった。いつからそこにいたのか分からないが、痩せた白衣の看護師が立っていた。彼は驚いた表情で手を伸ばし「どうかされましたか?」と聞いてきた。

「いえ、なんでもありません」

私は言い、ラウンジから離れた。確かに私にはしばらく休息が必要だった。どのくらいかは分からない。とにかく少し、休むべきだろう。

(了)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?