政治講座ⅴ1552「食料自給は国家の基盤である」

食料の自給を蔑ろにすると、毎年餓死者を出す北朝鮮と同じになる懸念がある。輸入に頼ってはいけない。輸出する程の農業生産力をもつべきである。

吾輩の経験の中で、食料危機と言われる程の農業の不作を経験した。それは、1993年の天候不順による冷害のために、日本で栽培されていたイネの記録的な生育不良から生じたコメの食糧市場の混乱と、これに関連して世界のコメ市場にまで波及した影響である。今回は報道記事を紹介する。

皇紀2683年12月18日

さいたま市桜区

政治研究者 田村 司

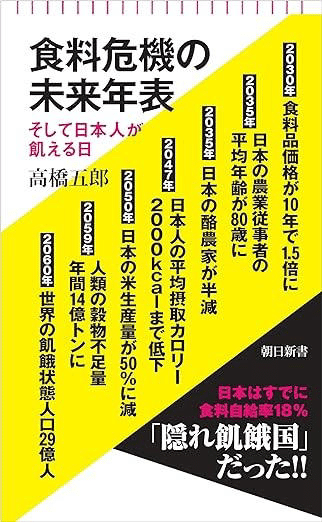

日本の食料自給率は公称の38%ではなく18%だという事実。政府が隠す、世界128位というあまりにも低い食料自給率の本当の計算方法

農林水産省の試算によると、我が国のカロリーベースの食料自給率は38%だという(令和4年度時点)。ただ、この数字は明らかに計算方法がおかしいそうだ。農学博士の高橋五郎氏によると、日本の食料自給率は実際には18%しかなく、かなり危機的状況だという。『食料危機の未来年表 そして日本人が飢える日』から一部抜粋・再構成して、日本の現実をお伝えする。

なぜ農水省の自給率は意味のない数字なのか

農水省によるいくつかの自給率を見てきたが、さまざまな疑問が残る。

そして、筆者が最も問題と思うのは、経口食料のみを用いて自給率の試算をしていることである。畜産物を飼育するためには飼料要求率に基づく大量の飼料(カロリー)が必要である。農水省方式は、たとえば牛肉を生産するために必要とした飼料は無視し、口を通じて消費した牛肉のカロリーを取り上げて、その自給率を計算する方式である。

牛肉100キロカロリーをつくるために要した飼料分のカロリーはいくら大量であっても無視されている。これは製造コストから燃料費を除外しているようなものだ。そして日本において畜産物の飼料はほぼ輸入なのである。

肉類や牛乳の生産に投じる飼料には、生産者個人や国によって大きな差がある。精魂込めて育てれば育てるほど、飼料の種類と量は増える。育て方が未熟の場合にも飼料の量は増える。飼養の効率が劣るからである。

A国は1キログラムの肉を生産するのに投じた飼料が5キログラム、B国では4キログラムだとして、できた肉1キログラム自体はA国もB国も同じ1キログラムに変わりなく、この1キログラムを食べた国民の摂取カロリーもまた、A国もB国も同じである。

本書は、ここに大きな問題があることを指摘したい。

自動車の燃費に例えると、同じ1キロメートルを走ったガソリン車についての関心事は、燃費にどんな差があるか、あるいはガソリン車で走ったのか、EV車で走ったのかという問題であり、1キロメートルを走ったかどうかではなく、その効率や環境への負荷の大きさがどうなのかが問われるのだ。

本書試算による日本の食料自給率は18%

農水省のカロリーベース食料自給率は、このような、1カロリーを食べるのにそれ以前にどのくらいのカロリーを費やしたのか、そしてその輸入部分はどのくらいなのかという中間部分がスッポリと抜け落ちたものなのである。この問題は、消費量の大きな畜産物に限らず、食用油・みそなどすべてのニ次的生産食料に当てはまる問題である。したがって、本当の自給率を知るためには飼料や加工食料の原料のカロリーをベースに把握することが必要なのである。

ある事柄についての統計処理とは、国によって数値の算出方式が違ってはならず、利用する基礎数値の根拠が違ってもならない。統計とは「統一的な方式によって計算された数値」である。世界の食料自給率においてはこの統計が存在しなかった。

このスキ間を埋めることが、本書が独自に世界共通の食料自給率の算出を試みた理由にほかならない。

本書で公開した食料自給率では、重複勘定を避けながら、牛肉であれば牛肉そのもののカロリーではなく、牛肉をつくるために消費(投入)された飼料(カロリー)を対象に算出する方法である。「投入法カロリーベース食料自給率」と呼ぶ理由でもある。

わかりやすく言うと、牛肉100グラムは約250キロカロリーに過ぎないが、飼料穀物のトウモロコシは約350キロカロリー、牛肉100グラムをつくるにはその11倍、3850キロカロリーを飼料として与える。にもかかわらず、牛肉250キロカロリーのみを取り上げ、差し引き3600キロカロリーを無視した自給率にどれほどの意味があろうか。

精肉となったものに自給部分が簡単に把握できるような線でも引いてあればよいが、もちろんそんなことはない。その判定にはややこしい計算と推定に推定を重ねなければならない。これに対して本書の「投入法」には、そうした煩雑さや推定の入り込む余地は一切ない利点がある。

「投入法カロリーベース食料自給率」による試算では、日本の食料自給率は18%となり、農水省が発表した数値を大幅に下回るのである。

なお食料自給率を考える場合、肉の部位まで意識する必要はない。ただし食料100グラムに含まれるカロリーは食料によってすべて異なるので、本来は食料の品目ひとつひとつの重量に応じた含有量を計算する。たとえば、同じ100グラムの肉であっても、豚肉と鳥肉とではカロリー含有量が異なるし、野菜も、トマトとカボチャとでは異なる。

海外にあって日本にない食料や品種はデータベースに載っていない

もっと厳密にいうと、たとえば鶏肉では、モモ肉とムネ肉とではカロリーに2倍ほどの開きがある。このような食料の品目や部位に応じて異なるカロリーは、日本では「食品成分データベース」(文部科学省)で詳しく調べることができるので、この資料を使用して食料ごとのカロリーを把握するのがよい方法である。

日本のこのデータベースは非常に便利だが、知りたい食料のすべてが掲載されているわけではない。特に輸入食料については品目や品種に限界がある。品種の違いが十分に示されていないこと、海外にあって日本にない食料や品種はデータベースに載っていないこと、また100グラム当たりのカロリーをだれがどのようして計ったのか、説明が不十分な部分もあるからである。

食料個々のカロリーについて、農水省が示している原則的な計り方を紹介すると次のとおりである。重さ100グラムのある食料を対象に、そこにタンパク質・脂質・炭水化物がそれぞれ何グラム含まれているかを計り、それぞれに1グラム当たりのカロリーを示す「エネルギー換算係数」という数値を掛け、3つを合計する。「エネルギー換算係数」はタンパク質1グラム当たり4キロカロリー、脂質9キロカロリー、炭水化物4キロカロリーとされている。

具体例を示すと、重さ100グラムのある食料が含む成分がタンパク質30グラム、脂質20グラム、炭水化物50グラムとすれば、この食料のカロリーは500キロカロリーとなる(30×4+20×9+50×4=500)。

ただ、時計の針を刻むような正確無比のカロリーを把握しようとするには限界がある。この点はどの国でつくっている食料成分表においても同様であり、個々の食料から100%正確な成分を抽出するには、人間の側に技術的な限界があることを理解しておく必要がある。

各国の食料自給率からわかること

本書最大の特徴は「投入法カロリーベース食料自給率」と「タンパク質自給率」について、それぞれ世界182か国の数値を試算したことである。誤解を恐れずに言えばカロリーベースとタンパク質2つの自給率を論理的な手はずを経て試算した例は、世界でも本書が初めてである。

用いた基礎数値は、世界共通の調査に基づく信頼性の高いFAOの公式数値だが、FAO自身は各国のカロリーベース食料自給率、タンパク質自給率について、試算も公表もしていない。本書は182か国の2つの自給率を統一された数値と試算方式で導き出しており、各国の実態と順位をほぼ正確に知ることができるメリットがある。

「タンパク質自給率」という言葉は、あまり耳慣れないかもしれない。詳しくは後述するが、一言でいうと、カロリーベース食料自給率がヒトの運動エネルギーの自給率を扱うのに対し、タンパク質自給率はヒトの生命の維持や肉体形成に必要な栄養素であるタンパク質の自給率を扱うものである。

ヒトが食べることで意味があるのは重量や金額ではなくカロリーであり、栄養素である。これがカロリーベース食料自給率やタンパク質自給率が重要である最大の理由である。

先に述べたようなほとんど無意味な重量ベースの自給率を単純に足し合わせた自給率を世界ランキングなどと称し、ネットで公開している事例がないことはないが、ぜひ無視することをお勧めする。

さて本書が世界のカロリーベース食料自給率試算の対象とした食料は穀物の大部分の種類、食料のなかでもカロリー含有量の多い主要穀物9品目(コメ・小麦・トウモロコシ・大豆・大麦・ライ麦・オーツ麦・ソルガム・ミレット〈アワ・ヒエなど雑穀〉)、主要畜産物6品目(牛肉・豚肉・鶏肉・鶏卵・バターとギー〈バターオイルの一種〉・牛乳)、大豆油を加えて全部で16品目の食料である。

このほかの食料には、特定の食文化圏で摂られるみそ、しょうゆ、カロリー含有量の少ない青果物、一部を除きカロリー含有量の少ない魚介類や砂糖類、ごま油をはじめとする各種の植物油などがあるが、先に挙げた16品目だけで食料全体のカロリーに占める割合は80%以上(世界平均)になるので、自給率を把握するためにはほとんど支障がないといえよう。

仮に青果物や魚介類、砂糖類などに対象品目を拡大しても、日本の自給率は上昇せず、むしろ低下する可能性が高い。

こうした条件で試算した2020年の各国のカロリーベース食料自給率とタンパク質自給率が序章に掲載した「各国の食料自給率(2020年)」の一覧表である。182か国のうち最もカロリーベース食料自給率が高い国はウクライナで372.2%、逆に最も低い国は0%でキリバス・ドミニカ・ジブチ・バーレーンなど16か国である。

日本のカロリーベース食料自給率は、世界182か国・地域中、128位

全体的に見ると、自給率が100%以上の国が33か国、100%未満が149か国・地域である。100%未満が全体の82%に達する。2019年と比べても大きな変動はないが、国民が必要とするカロリーを自前で賄える国はわずかである。

日本のカロリーベース食料自給率は、世界182か国・地域中、128位の18%にすぎない低さである。

日本の低自給率は、畜産物を育てるために膨大な量が必要な飼料用のトウモロコシが輸入100%なのをはじめ、消費量が世界屈指である大豆・小麦の大部分、同じく大麦やソルガム・ミレットをほぼ100%輸入に依存していることから起きている。

人口減少や食生活の洋風化から消費が落ち込んでいるコメでさえ、アメリカの顔を立てるため以外の理由が見つからないなか、毎年70万トン程度を輸入している。

また、国内消費の牛肉・豚肉・鶏卵・酪農製品の多くの部分を輸入に頼っていることから、これら畜産物の飼料となる穀物(主にトウモロコシ)に換算すると、ゴム風船のように膨らむ穀物輸入が、自給率を押し下げる理由となっている。

日本以外の先進国の中でカロリーベース食料自給率が低い国・地域を挙げると、韓国が世界133位の13.9%、台湾が134位の13.7%、イギリスが98位の41.1%、イタリアが101位の39.2%、スイスが112位の28.7%、オランダが148位の4.7%などが際立っている。

日本を含むアジアやヨーロッパの工業国・地域は、食料自給率を犠牲に、工業化・近代化に舵を切りすぎたきらいがある。この点、イタリアやオランダはEU加盟国でありEU全体の食料生産の分業体制の下で食料供給が制度的に保障されており、このデータを試算した2020年段階では、まだEU加盟国であったイギリス農業も同様の環境にあったので、低いとはいえ日本と比べると安定的な食料安全保障が保たれている。

EU未加盟のスイスの場合、これらの国とはやや事情が異なる。地政学的・自然環境的に、スイスは穀物生産には不向きな点が多々あることが、低自給率をもたらす大きな理由と考えられる。こうした環境の下で、同国は非同盟であることを海外からの安定した食料輸入を保障する担保としているようにみえる。

一方、カロリーベース食料自給率が高い国として、ウクライナのほかガイアナ・パラグアイ・ウルグアイ・カザフスタン・アルゼンチン・ブラジル・オーストラリア・カナダ・ロシア・フランス・アメリカなどが挙げられる。いずれも、小麦・トウモロコシ・大豆の有数の生産国であり輸出国である。

日本の食料自給率は公称の38%ではなく18%だという事実。政府が隠す、世界128位というあまりにも低い食料自給率の本当の計算方法© 集英社オンライン 提供

貧困の中の高自給

率世界各国のカロリーベース食料自給率を試算して明らかになったことは、途上国は対立する2つのタイプに分かれるということである。ここでは1人当たり年間GDPが1000ドル(約14万円)から3000ドル(約40万円)程度の国を途上国としているが、中にはガンビア・モザンビーク・イエメンなどのように1000ドル未満の国もある。

2つのタイプとは、貴重な外貨を食料輸入に充てた結果と推測できる自給率が低いコンゴ・イエメン・ザンビア・レソトなどの国、不足する食料を十分に輸入できないため自給率が高くなってしまうシエラレオネ・ルワンダ・中央アフリカ・アフガニスタン・チャドのような国である。

1人当たりGDPが1000ドル未満の国のうち、カロリーベース食料自給率が70%以上の国を数えるとマリ・マラウイ・ウガンダ・ザンビア・ブルキナファソ・エチオピア・チャドなど12か国、うちマリ・マラウイ・ウガンダ・ザンビアは100%をわずかに超える、定義上は食料の輸出国なのである。

これらの国は、不足する食料を輸入することをせず、そもそも不足する食料を輸出に回すことで外貨を稼ぎだそうとする典型的な飢餓輸出国である。これらの国の自給率が高い理由は食料の供給量自体が足らず、輸入を抑えることから国産が相対的に増えるからである。

カロリーベース食料自給率が70%以上の12か国のうちエチオピア・ウガンダ・ニジェール・マラウイ・マリ・チャド・トーゴなど9か国の経常収支(2021年、世界銀行)はエチオピアの45億ドルをはじめ、最少のトーゴ2000万ドルまで赤字国である。自給率100%以上の赤字国の赤字額はマリ3.8億ドル、マラウイ15.4億ドル、ウガンダ35.5億ドルと大きい。

一般に、貧しい国は食料自給率も低いと思われているが、以上から、1人当たりGDPが1000ドル未満の25か国は、カロリーベース食料自給率の高い国と低い国とがほぼ同数の2つのグループに分かれることが浮かび上がる。

先進国にも2つのタイプがある。食料生産国と輸入国である。食料生産国は自給率が100%を超えるカナダ・フランス・アメリカ・オーストラリアなどの国である。

ただし、輸入国グループはオランダ・ベルギー・日本・スイスのように自給率が非常に低い国、チェコ・ドイツ・デンマーク・スウェーデンのように自給率が50%以上の比較的高い国に分かれる。

アフリカ諸国が概して自給率が高い理由の2つめは、該当国がおおむね内陸部に位置し、地理的に穀物生産国からの接岸アクセスが不便であり、さらに国内輸送上の物流アクセスが不便な二重の障害に直面しているからといえる。広いアフリカ大陸の内陸部に位置し、輸入港から距離的に不利というだけでも、海外からの食料輸入には障害として働くのである。

写真/shutterstock

食料危機の未来年表 そして日本人が飢える日(朝日新聞出版)

高橋 五郎

日本の食料自給率は公称の38%ではなく18%だという事実。政府が隠す、世界128位というあまりにも低い食料自給率の本当の計算方法© 集英社オンライン 提供

日本の食料自給率は38%──実際は18%でしかなかった! 有事における穀物支配国の動向やサプライチェーンの分断、先進国の食料争奪戦など、日本の食料安全保障は深刻な危機に直面している。本書は182か国の食料自給率を同一基準で算出し世界初公開する。先進国の「隠れ飢餓」という実態を暴く。

1993年米騒動

(1993ねんこめそうどう)とは、1993年(平成5年)の日本における記録的な冷夏による米不足現象の総称。

「大正の米騒動」と呼ばれる1918年米騒動に対して、平成の米騒動(へいせいのこめそうどう)とも呼ばれる。

1993年の記録的冷夏は、20世紀最大級ともいわれる1991年(平成3年)6月のフィリピン・ピナトゥボ山(ピナツボ山)の噴火が原因で発生したと考えられている[1]。夏の気温は平年より2度から3度以上も下回った[2]。

この社会現象は1993年の天候不順による冷害のために、日本で栽培されていたイネの記録的な生育不良から生じたコメの食糧市場の混乱と、これに関連して世界のコメ市場にまで波及した影響を指す。

この現象では消費者はもとより、卸売業者までもが米の確保に奔走し、小売店の店頭から米が消えるといった混乱が発生したが、同時に普段は米を扱わない業者までもが、消費者の関心を集めるために米を仕入れて販売するといったケースも発生した。

翌1994年には、一転して水不足と言われた夏の猛暑により米の作柄が回復したことを受け、米不足は同年後半に収束した。

1993年は、梅雨前線が長期間日本に停滞し、いったんは例年通りに梅雨明け宣言が発表されたものの、気象庁は8月下旬に沖縄県以外の梅雨明け宣言を取り消しするという事態となった。日照不足と長雨による影響で米の作柄が心配されるようになった。結果として、この年の日本全国の作況指数は「著しい不良」の水準となる90を大きく下回る74となった。

作況指数は北海道が40、東北地方全体が56、やませの影響が大きかった太平洋側の青森県が28、岩手県が30、宮城県が37、福島県が61、九州地方も宮崎県以外70台まで下落した[3]。第二次世界大戦後では格段に低い数字となり、下北半島では「収穫が皆無」を示す作況指数0の地域も続出した。なお、全国の作況指数は74、東北地方で最も高かったのが秋田県の83、次いで山形県の79だが、さらに秋田県の南部から山形県にかけての地域に限ってみれば90を越えており、同じ東北地方でも地域ごとに大きな隔たりがあった[4]。

1993年のコメ需要量は1,000万トンあったが、収穫量が783万トンになる事態となり、政府備蓄米の23万トンを総て放出しても[5]需要と供給の差で200万トン以上不足し、東北の米農家が自家用の米を購入するほどであった。北東北では翌年の種籾の確保が出来なくなる地域もあった。

高度経済成長期以降、消費者が食味・品質を追求する傾向が強まったため、生産地で冷害に弱くても質の良いブランド米への志向が高まったこと、農家が日本国政府(農林水産省)の減反政策に翻弄されて営農意欲を削がれ、深水管理などの基本技術を励行できなかったことも、被害を拡大させた。

コメの供給不足により、米価は秋口から少しずつ上昇を始めた。細川内閣は9月、タイ王国・中国・アメリカ合衆国から合計259万トンのコメの緊急輸入を行うと発表した。従前の「コメは一粒たりとも入れない」という禁輸方針は脆くも崩れた。

しかし当時は、日本人がいわゆる和食への原点回帰や、食の安全に強い関心を向け始めた時代でもあり、ポストハーベスト農薬への警戒と、消費者の輸入農作物に対する不信感が存在していた。

日本産のジャポニカ米は、根強い人気と市場の品薄感で買い占めと売り惜しみが発生し、米屋の店頭から「米が消える事態」にまで発展した。1994年の年明けには、米屋の前に延々と行列が続く社会現象が発生した。

コンビニエンスストアでも、従来は2kgや5kgパッケージのコメが店の片隅にとりあえず売られていた程度であったものが、同時期には1kgやペットボトル入りなど、従来にない小容量パッケージでレジ前の一等地を占めるほどの目玉商品となった。なお小容量パッケージは後に一部のコンビニエンスストアで定番商品として残っている。

この年に初めて日本の食料自給率(カロリーベース自給率)が40%を下回ったことも危機感をより印象づけた。当時の世界の米の貿易量は1,200万トンであったが、その20%に当たる米を日本が調達したため国際的な価格高騰を招いた。タイ国内でも米価が急騰し、タイ国民が日本の不作の煽りを大きく被るという事態になった(後述)。

この混乱のなかでは、農林水産省や食糧庁の職員が職務を通じて入手した情報を元に、まだ出荷されていなかった日本産米の購入を行おうとしたことが報道され、国民の反感を受けるケースも発生した。

タイ米と日本のコメ市場の反応

この不作への対応として、政府は各国に米の緊急輸入の要請を打診した。この打診にタイ政府がいち早く応え、日本側から「取りあえず保管している米を輸出してほしい」と要請し、タイ政府は自国の備蓄在庫を一掃する形で日本国政府の要請に応えている。日本国政府は当初、日本人の味覚に合ったアメリカ産米や中国産米を主食用として流通させ、タイ王国のインディカ米は、日本酒・焼酎・みりん・米菓など、加工用原料として輸入することを想定していたが、アメリカ産米や中国産米は輸入量が揃わず、結局主食用にもタイ米を流通させざるを得なくなった。

しかし、大量に輸入したタイ米は、日本人の嗜好や炊飯器を使用した調理に適合せず不人気で、新聞やテレビ(主にワイドショー系の番組)ではタイ米の本来の調理法や、日本米と同様の感覚で食べられるように工夫する調理法が特集されたが、後述のように衛生問題も報道され、売上は伸び悩んだ。また店舗では、日本産のジャポニカ米とタイ米の抱き合わせ販売が行われたが、それでもタイ米だけを廃棄する消費者が跡を絶たなかった。

その結果、日本国政府は日本米とタイ米のブレンドを推奨し、インディカ米とジャポニカ米とのブレンド米が販売され、苦肉の策で対処した。しかし、一部の国会議員やマスコミ報道にて「輸入したタイ米からネズミの屍骸が発見された」[注釈 1]、「タイ米の米袋から錆びた釘が発見された」などの事例を取り上げ、タイ米不人気にさらに拍車を掛けた。

外食産業への影響

外食産業ではタイ米の調理法などの勉強会が各地で催された。当時、エスニック料理などの東南アジア系料理が日本で流行していたことを受け、あえてインディカ米の持つ特徴を活かし、炒飯やカレーライス、パエリア、チキンライス、バターライスなど、タイ米に注目して使用するレストランや外食産業が増え、日本でも一定の需要を得た。

セブン-イレブンでは、豊富で安価なタイ米を活かして、一般の弁当より低価格なジャンバラヤなどタイ米弁当のメニューを、1993年度内は積極的にラインナップしていた。

CoCo壱番屋は、「大盛りカレーライスを短時間で完食すれば食事代無料」というキャンペーンを創業以来行っていたが、米不足により一時的に取り止めた。

また、濱かつでは、米不足のため苦肉の策としてメニューに取り入れた麦飯が好評を博し、その後も人気メニューとして残っている。

1994年(平成6年)6月に入り、沖縄県産の早場米が出回るようになって徐々に事態は沈静化した。1994年は猛暑と渇水となり、去年の冷夏から一転して全国的に豊作が伝えられ、米騒動は完全に収束した。

これら一連の食騒動は、同じく1993年のナタ・デ・ココブームや、バブル景気の際のボジョレー・ヌーヴォーブームなどと並んで、日本の食料政策や国際的モラルに大きな禍根を残すことになった。

また、それまで作付面積の多かったササニシキが冷害に弱いという欠点が露呈し、障害型冷害に対する耐冷性が「極強」であるひとめぼれやコシヒカリをはじめとする冷害に強い品種への作付転換が進んだ。

岩手県では、翌年の田植えに使用する種籾の収穫すら危ぶまれる事態となり、二期作が行われている温暖な沖縄県の石垣島で種籾を増殖させ、1994年の岩手での田植えに必要な種籾を確保する、というプロジェクトが行われた。

1993年末、当時の岩手県職員が石垣島で営農指導に当たりながら、同年2月に岩手県奨励品種に指定されたばかりであった耐冷害性の高い「岩手34号」の種籾2トンを石垣島で育苗し、1994年初頭に石垣島で第一期田植えを行った。通常は石垣島の第一期田植えは3月で2ヶ月も早いが、岩手での田植え時期に間に合わせるために前倒しし、同年5月には予想を上回る116トンの種籾を収穫、同月内には岩手県内で田植えが行われた。

「岩手34号」は、公募によりブランド名を「かけはし」と命名され、岩手県と石垣市の交流が始まるきっかけとなったほか、岩手県と沖縄県の交流事業の名称にも「かけはし」が多く用いられている。

コメ輸入自由化

日本国政府は、関税及び貿易に関する一般協定 (GATT) の「ウルグアイ・ラウンド」で世界各国と外交交渉中であった。従前より日本のコメ農家保護のために、国是として「一粒たりとも輸入させない」とコメの全面輸入禁止を方針としていた。しかしながら米不足により、世界からコメの緊急輸入を受け入れせざるを得なかった。

しかし緊急輸入と調達により、コメの国際取引市場を混乱させたと世界的な批判を受けて、日本国政府は従前の方針を撤回し、コメの輸入を解禁せざるをえなかった。1994年のウルグアイ・ラウンド交渉で、例外なき関税化を拒否したため、最終的にミニマム・アクセス流通として、各国からコメの貿易自由化要求を飲まざるを得なくなった。この解禁で2001年(平成13年)には、全体の7.2%が世界からの輸入となるまでになった。

戦後の食料不足の教訓から作られた食糧管理法を廃止の上で、大幅に見直し(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律・食糧法)、従前の農林水産省主導による農業統制から、ある程度耕作の自由が与えられるようになった。

また日本国政府は、不作対策として政府備蓄米の増量を決定している。2003年(平成15年)の冷夏による不作の際は、米価の10%から20%程度の上昇で抑えることができたが、世界から輸入され続けた輸入米が日本で異常に余剰し、食用米としては一般市場には外国産米と銘打って流通されず、加工米や安価販売用のブレンド米、海外災害救援物資として一部利用されるのみであった。この問題が産地偽装米問題としてクローズアップされることもあり、また精米業者によっては日本米とアメリカ・オーストラリア米のブレンド米でありながら「国産ブランド米100%」として販売するという問題も発生した。

日本国政府はコメの関税化を拒否し、1995年(平成7年)からミニマム・アクセス米(MA米)を日本のコメ消費量の4%(42.6万トン)を国家貿易で世界から輸入し、以後1年おきに0.8%ずつ段階的に輸入枠の拡大をし、最終的なMA米の輸入量は、2000年には8%(85.2万トン)まで予定されていたが、MA米実施期間中の1999年(平成11年)4月1日に政策転換して「コメの関税化」に切り替えることになった。そのため日本は、コメの輸入解禁に加え、更に76.7万トンの輸入無税枠の上乗せという、不利な貿易条件を受け入れざるを得なくなった。

ウルグアイ・ラウンド実施期間の最終年であり、世界貿易機関農業貿易交渉の開始年である2000年の水準で、日本のMA米の輸入量7.2%(76.7万トン)の無税枠がそのまま維持され、2019年には環太平洋パートナーシップ協定(CPTPP)の発効により、オーストラリア産の非関税米をMA米とは別に6,000トン受け入れることになった。

コメの輸入関税は、1999年に 351円17銭/kg、2000年以降は 341円/kg となって価格が維持されている。関税化により、国家貿易であるMA米の枠外でも、1999年(平成11年)以降は関税を支払えば、誰でもコメの輸入が可能になった。

なお当初、精米の関税を「778%」と報道されたが、精米1キログラム当たり「341円」のままである。

参考文献・参考資料

日本の食料自給率は公称の38%ではなく18%だという事実。政府が隠す、世界128位というあまりにも低い食料自給率の本当の計算方法 (msn.com)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?