徒然草 第二百三十一段

現代語訳

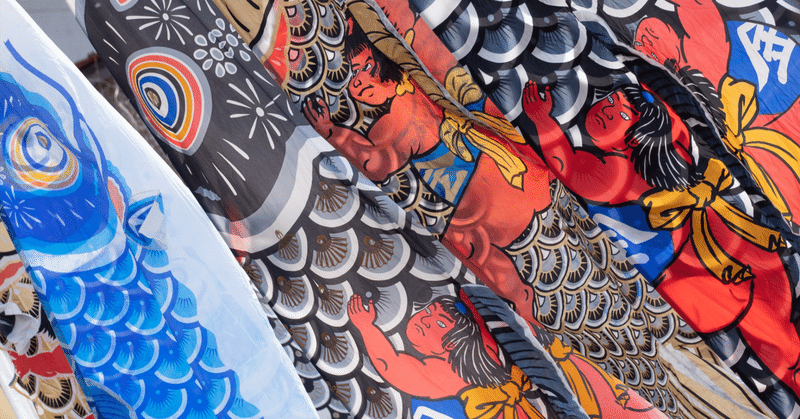

園の別当入道は、二人といない料理人である。ある人の家で見事な鯉が出てきたので、誰もが皆、別当入道の包丁さばきを見たいと思ったが、軽々しくお願いするのもどうかと逡巡していた。別当入道は察しの良い人物なので、「この頃、百日連続で鯉をさばいて料理の腕を磨いております。今日だけ休むわけにもいきません。是非、その鯉を調理しましょう」と言ってさばいたそうだ。場の雰囲気に馴染み、当意即妙だと、ある人が北山太政入道に言った。北山太政入道は、「こんな事は、厭味にしか聞こえない。『さばく人がいないなら下さい。切ります』とだけ言えばいいのだ。どうして百日の鯉などと、わけの分からないことを言うのだろうか」と、おっしゃったので、納得したという話に、私も納得した。

わざとらしい小細工で人を喜ばせるよりも、何もしない方がよいのだ。口実を作って接待をするのも良いが、突然にご馳走する方が、ずっと良い。プレゼントも、記念日などではなく、ただ「これをあげよう」と言って差し出すのが、本物の好意なのだ。もったいぶって、相手を焦らしたり、ギャンブルの景品にするのは興ざめである。

原文

園の別当入道は、さうなき庖丁者なり。或人の許にて、いみじき鯉を出だしたりければ、皆人、別当入道の庖丁を見ばやと思へども、たやすくうち出でんもいかゞとためらひけるを、別当入道、さる人にて、「この程、百日の鯉を切り侍るを、今日欠き侍るべきにあらず。枉げて申し請けん」とて切られける、いみじくつきづきしく、興ありて人ども思へりけると、或人、北山太政入道殿に語り申されたりければ、「かやうの事、己れはよにうるさく覚ゆるなり。『切りぬべき人なくは、給べ。切らん』と言ひたらんは、なほよかりなん。何条、百日の鯉を切らんぞ」とのたまひたりし、をかしく覚えしと人の語り給ひける、いとをかし。

大方、振舞て興あるよりも、興なくてやすらかなるが、勝りたる事なり。客人の饗応なども、ついでをかしきやうにとりなしたるも、まことによけれども、たゞ、その事となくてとり出でたる、いとよし。人に物を取らせたるも、ついでなくて、「これを奉らん」と云ひたる、まことの志なり。惜しむ由して乞はれんと思ひ、勝負の負けわざにことづけなどしたる、むつかし。

注釈

園の別当入道 ― 五条大宮内裏。一二七〇年に焼失。

北山太政入道殿 ― 百十八段に登場。後京極院の父、西園寺実兼《さいおんじさだかね

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?