フランキー・ナックルズを偲んで

2014年3月31日、フランキー・ナックルズが亡くなった。死因は、長年患っていた糖尿病が悪化したことによる合併症と発表されている。享年59。フランキーにとって第二の故郷、いやもしかすると本当の故郷以上に彼にとって重要な意味をもつ街となったイリノイ州シカゴが、彼にとってのこの世での最後の地となった。

その突然の死は、ダンスフロアで一度はフランキーの代表曲である名曲“Whistle Song”を聴いたことがあり、その楽曲の醸し出すあたたかみにあふれる幸福感に包まれながら踊ったことがある、全てのものに大きな衝撃を与えたことであろう。70年代末から80年代にかけてシカゴの街でDJとして活躍していたフランキーは、ハウス・ミュージックのオリジネーターとして広く知られており、世界的にもゴッドファーザー・オブ・ハウス・ミュージックという称号とともにその名を知られていた。

1955年1月18日、フランシス・ウォーレン・ニコールズ・Jr.は、ニューヨークのブロンクスに生誕した。10代の半ば頃になるとフランシスは、幼馴染で同級生のローレンス・フィルポットとともに連れ立って、気の合う仲間たちとマンハッタンのダウンタウンあたりに繰り出して夜遊びに明け暮れるようになる。ふたりは夜の街で聴くことのできた刺激的な音楽とその音楽の周辺のコミュニティにおいて生み出されていたファッションや文化に魅せられ、様々なDJバーやナイト・スポットに顔を出しては、朝までそこに入り浸っていたのである。時代は、まさに69年夏に七番街を横切るクリストファー通りを中心に起こったストーンウォールの反乱の直後であり、ニューヨークのアンダーグラウンド・クラブ・シーンの胎動が地下の世界からのうねりとなって表面化してくる動きの真っただ中にあった。フランシスとローレンスは、70年のヴァレンタイン・デイにDJのデイヴィッド・マンキューゾが自宅にオープンした会員制のダンス・クラブ、ロフトの存在を、街の噂で聞きつけてすぐに場所を特定し(ブロードウェイ647番地)、知り合いの伝手を頼ってそこに潜入することに成功した。そして、ニューヨークのゲイ・コミュニティと音楽文化の新たな接点に溢れ出した、汲みつくせぬほどに豊潤なるパーティの精神の深みをそこに目の当たりにすることになる。その後しばらくして、ロフトのアトモスフィアに多大なる影響を受けたニッキー・シアノが会員制のディスコ・クラブ、ギャラリーをソーホーにオープンする。シアノと知り合いであったフランシスは、このクラブにスタッフとして関わってゆくようになる。クラブのオウナーとはいっても当時まだ10代であったシアノは、フランシスとローレンスとは同年代の若者であった。彼のギャラリーでの人気DJとしての華々しい活躍が、フランシスとローレンスにとっても様々な面で刺激となり影響を与えられることとなる。ロフトやギャラリーという音楽とダンスの可能性を精神性と実践や経験の両面からポジティヴに追求したアンダーグラウンド・クラブの世界に深く没入し、黎明期のDJ文化やクラブ文化に直に触れたことにより、元々は夜遊びに明け暮れる好奇心旺盛なティーンエイジャーであったフランシスとローレンスもまた、いつしかそうした新しい時代のムーヴメントの中心に立って、それを推進してゆくキー・パーソンとなっていったのである。DJとしてのデイヴィッド・マンキューゾやニッキー・シアノの選曲やミックスのテクニックを間近で見て様々なことを学び取っていたふたりは、様々な運命の巡り合わせからともにDJとしてアンダーグラウンド・クラブ・シーンに携わってゆくことになる。フランシスとローレンスは、ブロードウェイに面したアンソニア・ホテルに併設されていたゲイ・ピープル向けの温泉娯楽施設、コンチネンタル・バスにおいて、70年代の半ばにともにDJとしてのキャリアをスタートさせている。DJブースに立つ際にローレンス・フィルポットはラリー・レヴァンと名乗るようになり、フランシス・ニコールズはフランキー・ナックルズというDJネームで活躍をするようになる。

ラリー・レヴァンは、マンキューゾとシアノからの影響の下に早くからDJとしての才能を開花させ、コンチネンタル・バスを早々に卒業して、ソーホー・プレイスやリード・ストリートなどのダウンタウンの人気クラブのメインDJを次々と務め、次第にニューヨークのダンス・シーンの次代を担う存在だと囁かれるDJ界の寵児となってゆく。そして、ロフトやギャラリーを源流とするニューヨークのアンダーグラウンド・クラブ・シーンにおけるひとつのマイルストーンとなるべく宿命づけられた巨大クラブ、パラダイス・ガラージを77年に開店させるプロジェクトがマイケル・ブロディを中心に始動すると、ブロディの大のお気に入りであったラリーはそのクラブのレジデントDJに指名されることになる。その後、約11年に渡ってラリー・レヴァンはパラダイス・ガラージのDJブースに君臨し続けた。当初、パラダイス・ガラージは、アップタウンで人気を博していた巨大ディスコ、スタジオ54に対抗するべく、ダウンタウンのウェストエンドの倉庫街に作られた、黒人のゲイ向けのスタジオ54の別ヴァージョンだと評されていた。しかし、ガラージは、毎週末のダンスフロアを彩り豊かな音楽で満たしてゆくレジデントDJの飛び抜けた才能にも助けられ、いつしかニューヨークの他のディスコやクラブとの比較を一切許さぬほどの特別な場所となってゆくのである。ラリー・レヴァンは、その神懸かり的とも形容されるパラダイス・ガラージでのファシネイトなプレイを通じて、DJの中のDJとも呼ばれるような存在となっていった。パラダイス・ガラージは、ロフトやギャラリーが理想としていた全ての分け隔てや垣根を取り払ったあらゆるダンサーにとってのユートピアの形を最高度に高いレヴェルで具現化させた、まさに地上世界に忽然と出現したパラダイスのようなナイトクラブであったのだ。そして、その約11年間にも及ぶ営業期間に繰り広げられた多くの伝説的なパーティや記憶に残る瞬間の積み重ねによって、パラダイス・ガラージはその後の多くのアンダーグラウンド・クラブに大きな影響を及ぼし、クラブ文化を象徴する場所となっていったのである。

一方、フランキー・ナックルズは、親友のラリーがコンチネンタル・バスのDJブースを去り、アンダーグラウンド・シーンの人気DJへの階段を登り始めた後もそこに留まり、地道にDJとしての腕を磨き続けていた。また、大御所DJのティー・スコットがレジデントを務めるクラブ、ベター・デイズのDJ陣にも名を連ねて、そこでさらなる経験を積んだ。そして、77年にひとつの大きな転機が訪れる。シカゴの街に新たに開店するナイトクラブ、ウェアハウスのレジデントDJの座へのオファーが突然舞い込んできたのである。この話は、最初はニューヨークの若手実力派DJであるラリー・レヴァンの元に来たものであり、当時すでにガラージのオープンの準備に掛かり切りであったラリーが申し入れを辞退する代わりに親友のDJ仲間を推薦したことで巡り巡ってフランキーに白羽の矢が立ったのだと伝えられている。フランキーは、親友のラリーがパラダイス・ガラージのレジデントDJとなって、ゆくゆくはニューヨークのクラブ・シーンの頂点に立つであろうという状況を横目で見ながら、シカゴ行きの話を承諾する決断をするのである。常に間近で親友のラリーを見てきたフランキーには、パラダイス・ガラージがオープンすればラリーはその類い稀な才能を発揮して後世にまで語り継がれる伝説のDJとなるであろうことはすでに目に見えていたはずである。ゆえに、フランキーは、自らのDJとしての能力と腕を試す場を、地元のニューヨークではなく外の世界に求めて、そこから羽ばたいてゆくことを決意したのではなかろうか。ただし、これは、フランキー自身にとってもダンス・ミュージックの歴史にとっても、実に大きく歴史的な決断となったのである。

シカゴのナイトクラブが、わざわざニューヨークからDJを招こうとしたのには少なからず理由があった。当時、イリノイ州の最大の都市であり全米でも有数の大都会であるシカゴの街には、70年代初頭からニューヨークのダウンタウンのアンダーグラウンドにおいて勃興しつつあった新しい時代のクラブ文化やDJ文化が、まだほとんど伝わってきてはいなかったのである。そこでニューヨークのロフトやギャラリーといったアンダーグラウンド・クラブ・シーンの正統の流れを汲む若手DJの有望株であるラリー・レヴァンをシカゴに招聘して、いまだ最先端のナイトクラブの文化を知らずにいて時代から取り残されてしまっていた街に新たな灯りを灯すべくウェアハウスのオープンが企画されたのだ。だが、その話はニューヨーク側の様々な事情が重なったこともあり紆余曲折して、ラリー・レヴァンの古くからの友人であるフランキー・ナックルズをレジデントDJとして招いてナイトクラブをオープンさせるという方向で進められてゆくことになる。シカゴのウェアハウスとしても、急遽本命のDJの代役としてやってくる二十歳そこそこの若者の能力や技量をかなり不安視していたであろうし、そしてシカゴという街で新しいニューヨーク・スタイルのナイトクラブが受け入れられるかどうかも、まだ全く見えていなかったに違いない。また、シカゴへと赴くフランキーとしても、初めてのクラブでのレジデントDJを務める機会が生まれ育ったニューヨークとは多少異なった音楽文化をもつ遠く離れた街であることは、自分のDJプレイが人々に受け入れられるのかという点において非常に大きな不安の種となっていたのではなかろうか。

しかしながら、全ての不安や心配や危惧は徒労に終わった。蓋を開けてみれば、ウェアハウスがDJとしてニューヨーク出身のフランキー・ナックルズを起用したことは、クラブに大きな成功をもたらすことになる。ニューヨークのダウンタウンで起きたストーンウォールの反乱がもたらしたゲイ・リベレーションの影響は、遠くシカゴの地にまで確実に伝わっていたようである。70年代、静かにだがしっかりと時代は大きく変わり始めていたのである。そして、そんな新しい時代の風の後押しを受けて、フランキー・ナックルズが主にニューヨークの黒人のゲイ向けの会員制クラブにおいて腕を磨いてきたDJプレイは、シカゴのウェアハウスでも大きな反響を呼ぶようになる。もしかすると、シカゴのアンダーグラウンド・シーンは、ニューヨーク以上にオープン・マインドに人種やセクシャリティの壁を乗り越えて、フランキーがDJを行っていたウェアハウスのボーダーレスな音楽を受け入れていたのかもしれない。ニューヨークのパラダイス・ガラージでは、金曜日はストレートなクラバーのためのパーティで土曜日がゲイ・ナイトと曜日によって明確にパーティのコンセプトが異なっていた。しかし、シカゴのウェアハウスでは、ゲイもストレートも黒人も白人もヒスパニックも関係なく、フランキー・ナックルズのDJを聴いてダンスをするために常に多くの人々が入り混じってダンスフロアに押し掛けていたのである。シカゴといえば、古くからブルースやソウルなどの時代の先端をゆく黒人音楽を生み出してきた街でもある。そうした街のもつ音楽的な感性の鋭さや音楽文化の成熟度の高い土地柄という部分が、ウェアハウスの音楽をも受け入れる大きな要因となっていたのだと考えることもできるであろうか。いずれにせよ、フランキー・ナックルズはDJとしてウェアハウスというナイトクラブを舞台に、シカゴの街に一大センセーションを巻き起こしたのである。77年のウェアハウスのオープンとフランキー・ナックルズのシカゴ赴任は、この街のアンダーグラウンド・クラブ・シーンにおいて間違いなく革命的な大事件となっていた。

パラダイス・ガラージでのラリー・レヴァンのDJプレイは、ロフトのデイヴィッド・マンキューゾやギャラリーのニッキー・シアノが、ダンスフロアに集う社会における不当な抑圧から解放されて自由に踊り自らをありのままに表現している、様々な属性のダンサーたちとの精神的・肉体的レヴェルでの交流や交感の相乗効果の中で作り出してきたスタイルを、さらにグレード・アップさせたスケールの大きいパーティ空間において、新たな意欲的な試みを重ね改良や修正を加えた結果として確固たる芯をもつ揺るぎない様式へ進化を遂げたものとしてそこにあった。そこでは、70年代初頭以降のニューヨークのアンダーグラウンド・クラブ・シーンにおいて醸成されてきた、ゲイ・クラブ的な感性を根っこにもつ音楽的感覚、ベストな選曲のための耳と知識と研ぎすまされたセンス、サウンド・システムや機材の開発や向上、DJの特殊なテクニックや進歩的なプレイ・スタイルなどの、全ての要素が最良の形式を形成してゆく中でガラージ・サウンドとして昇華されていた。パラダイス・ガラージとラリー・レヴァンは、その後のシーンのあらゆるものの手本となったマンキューゾやシアノたちが創始したDJスタイルやパーティの精神性が目指し理想としていたもののひとつの完成形であったといえるだろう。

そして、ウェアハウスでのフランキー・ナックルズのDJプレイは、ニューヨークのアンダーグラウンド・クラブにおけるDJのプレイ・スタイルやパーティのアトモスフィアやコンセプトといったものをそのままシカゴという外の世界へと持ち出し、そこに移植し、その街の人と文化と空気の中で発展させていったことで、ラリー・レヴァンのガラージ・サウンドとはまたひと味違った新たに進化した音楽スタイルを創出させてゆくことになる。フランキーは、米国のディスコ・ファンクから欧州のユーロ・ディスコまであらゆるダンス・ミュージックの中から最も良質なものを選び出し、地元ニューヨークのダンス・サウンドであるサルソウルやウェストエンドの作品、打ち込みビートのエレクトロ、またフィラデルフィア・インターナショナルやモータウン、アトランティックなどのダンサブルなソウル・ナンバー、そしてポスト・パンク期のパンク・ファンクやニュー・ウェイヴ・ファンクなどなどを、次々と下積み時代に鍛え上げられた巧みなミックスでプレイしていったのである。シカゴの若者は、ウェアハウスのダンスフロアにおいてその刺激的で進歩的なDJミックスに熱狂した。いつまでも終わることなく続いてゆくビートの渦には、ヒプノティックな陶酔感や官能性があった。そして、DJのフランキーは、ミニマルなビートの反復を非常に好むシカゴのダンサーたちが、いつまでも終わることなく流れ続けるビートの渦に気持ちよく浸っていられるように、グルーヴィなディスコ・ソングのビートをエディットしてオリジナルのテープ・ループを作成したり、ドラム・マシーンの打ち込みビートを楽曲にミックスしてDJプレイ用のロング・ヴァージョンを制作したりして、ウェアハウスのダンスフロアに彼らのステップを踏む足を釘付けにしてしまったのである。これが、ウェアハウスのダンスフロアのみで聴ける特別な音楽、いわゆるハウス・ミュージックの起源であるといわれる。その後、ウェアハウスのダンスフロアで聴いたサウンドに衝撃を受けたシカゴの若者たちが、自分たちの手でダンス・ビートのリエディットやメガ・ミックスを作り出し、そして中古で手に入れたドラム・マシーンやキーボードを使ってオリジナルのダンス・トラックの制作を始めるようになる。彼らは自作の楽曲を録音したテープをウェアハウスでフランキーに手渡した。それをDJの際にプレイしてもらうために。人気DJのフランキーの手によって自作のダンス・トラックがウェアハウスでプレイされることで得られる大きな満足感は、若きアマチュア音楽家たちの間においてトラックの出来映えの競い合いを生じさせ、そこからシカゴの街のみのローカルなダンス・ミュージックのヒット作が続々と登場するようになっていった。ジェシー・サンダースの“On And On”は、そうしたローカル・ヒットとなったダンス・トラックのひとつであり、84年に世界で初めてレコード化されたハウス・ミュージックであるとされている。フランキー・ナックルズがレジデントDJを務めていたナイトクラブ、ウェアハウスから新しい時代のディスコ・サウンドであるハウス・ミュージックは誕生し、誰もが手軽に自宅でリミックスやエディットを行なうことによって無尽蔵に増殖してゆく全く新しい時代のダンス・ミュージックのムーヴメントがシカゴの街に興ったのである。

元々学校の同級生で親しい友人であったラリー・レヴァンとフランキー・ナックルズは、ともにガラージ・サウンドとハウス・ミュージックという新しい時代のダンス音楽を創始し、クラブDJとしてニューヨークとシカゴのふたつの街で、そうした新たな音楽的な伝統と文化をほぼ同時期に築き上げていた。そして、現在のダンス音楽を取り巻くクラブ文化やDJ文化もまた、この偉大なるラリー・レヴァンとフランキー・ナックルズというDJの世界のイノヴェイターからの多大なる影響下に少なからずあるということも間違いではない。もしも、このふたりがDJになっていなかったら、その後のダンス音楽の歴史は全く違うものになってしまっていたかもしれない(実際、服飾関係の専門学校に通っていたラリーとフランキーは、将来はファッション関係の仕事をするつもりでいて、最初はクラブDJになるつもりなど全くなかったといわれている)。

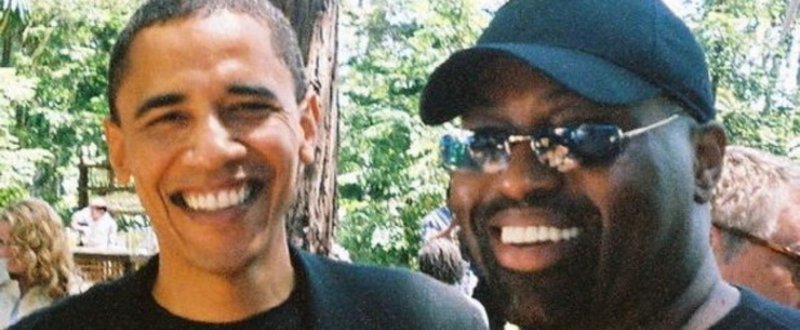

第44代アメリカ合衆国大統領、バラク・オバマは、14年4月17日付けの文書にてファースト・レディのミシェル・オバマとの連名で、故フランキー・ナックルズの家族と友人に宛てたお悔やみのメッセージをワシントンのホワイトハウスから送っている。オバマ大統領は、80年代後半からシカゴの街に住み、弁護士時代の92年に同じ法律事務所に勤務する同僚のミシェルと結婚している。そして、97年からはイリノイ州の州議会上院議員を務め、政治家としての道を歩み出した。シカゴは、ハワイで生まれインドネシアなどで幼少期を過ごし、学生時代にはカリフォルニアやニューヨークで勉学に励んだオバマが、ひとりの社会人として生まれて初めてじっくりと腰を落ち着かせて暮らした街であった。また、その夫人はシカゴ生まれのシカゴ育ちという生粋のシカゴっ子である。ともに弁護士であり超一流大学を卒業したエリートであるが、80年代にシカゴの街で生活をしていたということはラジオのFM局(WBMX)から流れてくるホット・ミックス・5(ファーリー“ファンキン”キース(またの名をファーリー“ジャックマスター”ファンク)、ミッキー“ミキシン”オリヴァー、ラルフィ“ザ・ラズ”ロザリオ、ケニー“ジャミン”ジェイソン、スコット“スモーキン”シルズ(後にジュリアン“ジャンピン”ペレスと交代)からなるDJティーム)が担当するハウス・ミュージックのミックス・ショーを一度くらいは耳にしていたとしても決しておかしくはない。そして、週末の夜には、弁護士仲間たちともしくはカップルでハウス・ミュージックがプレイされているナイトクラブやイヴェントの会場に足を運んだことがあったかもしれない。おそらく、バラクとミシェルのオバマ夫妻は、シカゴで誕生したハウス・ミュージックが、ウェアハウスというクラブでのフランキー・ナックルズのDJプレイやDJスタイルをルーツにもつものであるということも若い頃から十二分に知っていたのではなかろうか。だからこそ、ひとりのクラブDJの死に対して大統領から直々にメッセージが出されたのだと思われる。また、オバマ大統領は、フランキー・ナックルズという人物が音楽の世界だけに留まらぬ多大なる功績を残し人間的にも偉大であることも非常によく知っていたのだろう。そのことは、公表されたお悔やみのメッセージの文面からも窺い知ることができる。そこには、こんなことが書かれていた。フランキー・ナックルズがハウス・ミュージックのDJとして、人種の壁やセクシャリティの垣根を越えて幅広く人々を結びつけた功績。その音楽を通じて、それを聴く人々に差別のない世界を想像させ、そうした問題が生み出される場所や横たわる場所に目を向けさせた功績。そして、ハウス・ミュジックのオリジネーターであるフランキー・ナックルズを失った損失は世界にとって極めて大きいものがあるが、その人間への愛と寛容に満ちあふれた懐の深いDJプレイによって示され続けたハウス・ミュジックの根幹をなす精神性は、これからも多くのものに受け継がれてゆくべきであり、フランキー・ナックルズが遺した遺産はシカゴの街と世界中のダンスフロアにいつまでも終わることなく響き続けるダンス・ビートの如くしっかりと息づき続けるであろうと。政治家の道に足を踏み入れる前は、シカゴで人権派の弁護士として活躍していたバラク・オバマも、そのひとりのDJとしての偉大なる功績やハウス・ミュージックというダンス音楽が社会にもたらしたインパクトの大きさというものを、フランキー・ナックルズの死に際して強く思い致し、あらためて考えてみるところがあったのであろう。そして、黒人として初の合衆国大統領となったバラク・オバマは、シカゴでの弁護士や議員時代に触れたフランキー・ナックルズのウェアハウスでのDJをルーツとするハウス・ミュジックの文化やムーヴメントの中に、政治家として自らが理想とする社会の在り方や目指す世界のヴィジョンというものを、もしかすると見据えていたりしたのかもしれない。

1992年11月8日、ラリー・レヴァンは心不全により他界した。まだ38歳という若さであった。その早すぎる突然の死は、87年秋にパラダイス・ガラージが閉店してから以降の冬の時代といわれたニューヨークのアンダーグラウンド・クラブ・シーンに、再び70年代初頭から継承され続けているクラブの文化やパーティの精神性というものを思い起こさせ、そこに目を向けることを促すひとつの契機にもなったように思われる。そして、90年代には、シェルター、サウンド・ファクトリー、トワイロ、パラディアム、ロキシー、サウンド・ファクトリー・バー、ヴァイナルといった多くのナイトクラブがニューヨークのアンダーグラウンド・シーンを彩り、ラリー・レヴァンとパラダイス・ガラージが約11年間に渡り守り通してきたものを(何らかの形で)継承し、そこで新たな時代のダンス音楽とパーティが織り成す色とりどりの花を咲かせていったのである。あの時のラリー・レヴァンの突然の他界は、とても悲しむべき事態であった。だがしかし、後々になってから振り返ってみると、何らかのポジティヴな意味をもっていたかのように思えたりもするのである。では、2014年というタイミングでのフランキー・ナックルズの突然の死は、どういった意味をもつものなのであろうか。それもまた、われわれに何かを思い出させ、もう一度その何かが意味していたことについて深く気づかせるような、何らかの重要なエポックとなったのであろうか。おそらく、後々になってから振り返ってみると、きっとあの時を境にして何かが変わっていったのだと見てとることができるのかもしれない。そう、今こそ、全く思いがけぬものであったその死に際して、フランキー・ナックルズという人物について様々な角度から再考し深く知るべきときといえるのではなかろうか。

フランキー・ナックルズは、シカゴにハウス・ミュージックが誕生したとき、そのムーヴメントの中心にいたいわば伝説のDJである。そして、20世紀の最終盤に全世界的に盛り上がりを見せたハウスという新しいダンス音楽やクラブ音楽のスタイルを(偶然にも)生み出したプロデューサーやリミキサーとしても活躍した。そして、フランキー・ナックルズはそのハウス・ミュージックを通じて、音楽文化の面においても、音楽だけにとどまらぬ現代の総合的な文化の面においても、全世界的に非常に大きな影響を及ぼしたといえる。その影響力の大きさや及んだ範囲の広大さから鑑みて、まさにオープンマインドネスに目覚めた時代のパイオニア的な存在であったといっても差し支えはないであろう。フランキー・ナックルズは、この非常に多くの問題含みな地球上において、長年に渡りとても偉大な功績を残した人である。そして、今こそ、その偉大さや卓抜した人間性などを真摯に再確認しなくてはならない人物でもある。フランキー・ナックルズという人のことを悪く言う人は殆どいない。そうした悪い話は、全く聞いたことがない。まさに正真正銘の好人物であった。それに、どんなに周囲から大御所DJや大物DJの扱いを受けていたとしても、決して偉ぶるようなことはなかった。常に謙虚に、地道に自分のやるべきことを自分のやるべきフィールドでひたすらにやり続けた人であった。日本でいうと、重要無形文化財にして人間国宝級の人物といったところであろう。そして、その功績は、ひとつの国というような小さな枠の中だけの宝としてとどまるものでは全くなかった。その活動も、作品も、作り出した文化も、国籍や人種の違い、性の違い、宗教の違いといったものを、全てを軽々と飛び越えていたのである。よって、正確には、国の宝などというよりも人類の宝、もしくは地球の宝といったほうがよい。

しかしながら、その大人物の突然の死に際して、世界はそれほど大きな反応を示さなかったようにも思える。その偉大過ぎるほどに偉大な功績に見合うほどの弔意が表されることがなかったのは、ここ日本だけに限ったことではなかったようだ。世界中のいたるところで、テレビでもラジオでも毎日のようにハウス・ミュージック的な音楽やそれに準ずるもの、そしてハウス・ミュージックの影響下にあるビートやサウンドは、普通に四六時中垂れ流されているというのに。その死のニュースは日本のテレビやラジオでは、ほとんど伝えられることはなかった。ハウス・ミュージック的なものやハウス・ミュージックの影響下にある音楽を、多くのマス・メディアを通じて日常的に耳にしているはずの世界中の大部分の人々は、その死の知らせに接して故人に思いを馳せるというようなこともなかったのではなかろうか。その知らせに全く接しなかった人も多かったであろうし、その知らせに接しても全く自分とは関係のない他人事として捉えた人も多かったのであろう。2013年12月5日、南アフリカの反アパルトヘイト運動の象徴的な闘士であり27年にも及ぶ収監の末に解放され初の黒人大統領の座に就いたネルソン・マンデラの死は、世界的なニュースとなった。フランキー・ナックルズの死も、それに限りなく近い大きな反応があったとしても決しておかしくはないような事柄であったはずなのだが。もう少しだけフランキーが長生きをしていれば、もしかするとマンデラ大統領のようにノーベル平和賞を受賞していた可能性もあったのではなかろうか。ハウス・ミュージックは、間違いなく80年代以降の世界を(局地的にでも)その友愛の精神を含んだダンス・ビートで多少はよい方向に変えていったといえる。そして、それは、社会的に恵まれていない境遇にある人々が生きやすい世界を作り出してゆく動きを、多少は後押ししたりもした。また、社会の底辺や周縁に追いやられているマイノリティに対して、その力強く野太いビートとベースラインをもって明日を生きる勇気と希望を与えもした。そして、さらにはハウス・ミュージックの魅力に深くはまってしまった世界中の人々の人生を、大きく変えてしまうことにもなった。しかし、それなのにその死が世界的な大ニュースにならなかったことの根底に、フランキー・ナックルズが黒人のゲイ・ディスコのDJであり本人も同性愛者であったという事実に対する偏見が何かしら関係していたのだとしたら、どうだろうか。ある種の正しさや正当性を担っていると自負している多くの人々が暮らす世界から見れば、最も大きな社会的な影響力をもってほしくないタイプの人間は(二重に正統ではない見なされている)黒人のゲイであるのかもしれない。だから、フランキーの偉業を諸手を挙げて褒めたたえるよりは、知らんぷりして見て見ぬふりをしてやり過ごしたいというタイプの人々が世界の大方を占めていたとしても実際には何ら不思議ではないのである。

ツイッターのタイムライン上でも、(これは極めて主観的な感想となってしまうのだが)反応は思っていたよりも薄かったように感じられた。フランキーを追悼する内容のツイートは、その死から数日の間に本当にちらほらとしか見かけなかったのである(わたしがフォローしきれていなかっただけかもしれないが)。普段は流行の尖ったダンス・ミュージック関係のツイートをしているような人でも、その死については全く触れていなかったりした。最近のダンス・ミュージックと、フランキーの影響下にあるダンス・ミュージックとは、ちょっと違う系統のものだということなのであろうか。もしくは、今のダンス・ミュージックを聴いている人の感覚からすると、フランキーは遠い過去の人でしかないのであろうか。フランキーがダンス・ミュージック・シーンの第一線、その最先端で活躍をしていたのは、80年代から90年代にかけてのことでであった。よって、それはもうすでに20年前から30年前のダンス・ミュージックなのである。フランキーの生み出した音楽というのは、もう相当に古臭いものでしかないのであろうか。時代の移り変わりやトレンドの移り変わりは、情け容赦なくフランキーという偉大な人物をも埃をかぶった過去の人にしてしまっていたのであろうか。実際、ハウス・ミュージックは、もはや相当に時代遅れで、今の若者の感覚で耳にすると何世代も前の人たち向けの演歌やブルースのような野暮ったい感じのする音楽でしかないのかもしれない。耳や脳髄にビリビリと突き刺さるような刺激的な電子音が目一杯に盛り込まれてはいないし、唸るベースもべったりと低音域を塗りつぶすような圧迫感をもってはいない。おそらく、フランキーがDJとして活躍していた時期のシカゴのダンス音楽を何かの拍子に聴いたとしても、今の若者はそれを致命的に物足りないサウンドに感じてしまうのではなかろうか。スカスカで妙にしょぼくて、隙間だらけで余白も多い。現在のかっこいいクールなエレクトリックなサウンドと照らし合わせてみると、ひどく間の抜けたダンス・ミュージックに聴こえてしまうのは無理もないのかもしれない。音が高圧的に襲いかかってきて、その渦の中に引き込んでゆくような、無条件に聴くものを高揚させる(親切な)音の構造とはなっていないせいで、それを聴いていてもどうにも間がもたず手持ち無沙汰で、どう反応してよいのかわからなくなってしまうに違いない。非常にわかりやすく盛り上がれるパートが次々と矢継ぎ早に押し寄せてはこないので、どこでどう盛り上がっていいのかが全く掴めないのではなかろうか。淡々と四つ打ちのビートがどこまでも反復されてゆくハウス・ミュージックにおいては、明快なきっかけが用意されていることがほとんどないため、適当な上がり方をつかめなくなってしまうに違いない。逆に延々と安易に盛り上がることなく反復されるサウンドにはまり続けることが、伝統的な正しいハウスの楽しみ方であるといってもよい。そう考えると、近ごろのダンスフロアというのは、あまり長居するものではなくなってきているようにも感じられる。持続するグルーヴよりも、瞬間的に一気に沸騰する瞬発性のあるサウンドや、単純明快な高揚感を導き出す一発芸や一発ギャグのようなノリが、パーティ的な空気に満たされたダンスフロアでは極めて有効性をもち何よりも優先される。そうした終わることのない忘我の境地に導くダンスを求めないダンスフロアの傾向に対応して、新しい形のダンス音楽の構造も刺激的なネタを満載した(非ハウス的な)一発芸的な形態へと徐々に変化していったという部分もあるのだろう。そんな瞬間最大風速の更新を重視するサウンドの構造に対応して、さらにダンスフロアというものの在り方もまた激しく流動化してゆくことになるのであろう。

ハウス・ミュージックとは、そもそもがそれほど刹那的に上がり続けるための音楽ではなかった。初期のアンダーグラウンド・クラブで主にプレイされていた時代には、非常にダークなトーンの楽曲や延々と低空飛行を続けるサウンドが多く見受けられた。そうしたダンスフロアは、往々にして過酷な社会状況を生き抜くための息詰る日常生活からの逃げ場としても機能をしていたのである。ハウスのパーティは、不条理なる日々のあれこれから受ける疲れや傷を癒す場でもあったのだ。つまり、そこは、ただの乱痴気騒ぎやバカ騒ぎをするためだけの場所などではなかったのである。慈愛と喜びに満ちた音楽で生きることに倦み疲れていたダンサーたちを力づけたり勇気づけたりし、荒み切ってバラバラになってしまった人々をもう一度やんわりと結びつけ、そこに出現した明かしえぬコミュニティに飛び込むことで生きる活力を与えられる。そうした音楽とダンスによる治癒行為こそが、アンダーグラウンド・クラブのDJに課せられていた隠された仕事であった。フランキー・ナックルズやラリー・レヴァンは、DJとしての活動をスタートさせた70年代前半からずっとそうした仕事に携わっていたのである。毎週末の深夜、ウェアハウスやパラダイス・ガラージのダンスフロアには、多くのダンサーたちが集い、全幅の信頼が置けるDJとの間で、音楽を通じた様々な交流や会話がなされていた。土曜日の夜に始まったパーティは、日曜の朝を迎える頃にはナイト・クラブとしての機能と超越して、アンダーグラウンドな世界に出現した都市に暮らす棄民のための新たな教会のような空気や雰囲気に満たされるようになる。そこでDJは司祭の役割を担い、DJブースという祭壇から音楽を通じて迷える子羊たちの奥深い罪の意識に苛まれる魂に触れる説教を行った。そして、その愛と優しさにあふれる選曲で、地上の社会からも正規の教会からも見捨てられた(ゲイ)ダンサーたちを幸福感を伴う光で包み込んでいったのである。元来、アンダーグラウンド・クラブにおけるパーティとは、たくさんの意味と側面をもつものであった。それは、ただのパーティするためのパーティではなかった。パーティすることとは、ダンスフロアでなされることのほんの一部でしかなく、その空間はより重要な機能を幾つも備えるものでもあったのだ。ハウス・ミュージックやガラージ・サウンドが、そうした(過酷な日常から逃避して)地下のオルタナティヴな生活のスタイルを切実に必要としている人々にとっての特別な音楽になっていたのには、それなりに正当なる理由があったのである。ハウス・ミュージックのある場所とは、彼ら彼女らにとっての文字通り家であり、そこに避難してくる人々に居場所を提供するシェルターでもあり、それそのもので生きる希望をも与える福音ともなっていたのである。

だが、そうしたハウスという音楽やフランキーという人物について、そしてDJやクラブやダンスフロアにまつわる歴史や文化の肝心な部分のことが、現在のダンス・ミュージックを楽しんでいる多くの人々には、あまりよく知られていないという事実は確実にあると思われる。しかしながら、そのような余計なことを知られることには全く重きを置かず、あまり出しゃばらずに見えないところ(DJブースやスタジオ)での仕事に徹し続けていたのが、フランキー・ナックルズという人物でもあった。そうした部分にも、どこかフランキーらしさが強く感じられたりもする。彼は、ただ単に、DJであり、リミキサーであり、プロデューサーであった。そして、その姿勢を一貫して崩すことはなかったのである。音楽制作の場面ではフロントに立つシンガーやオリジナルの楽曲を制作したプロデューサーやトラック・メイカーが、ナイト・クラブではダンスフロアで踊るダンサーたちが主役であり、常に自分は一歩下がったところ身を置いていた(しかし、ふくよかな体型とにじみ出す朗らかな人柄から、どこにいてもひと際目立つ面もあったのだが)。彼は、どんな時にも縁の下で屋台骨を支えるタイプの人であり、自分が成し遂げたことの大きさや偉大さを殊更に声高に主張することもなかった。SNSなどのコミュニケーション・ツールを通じて誰もが気軽に自分のあれやこれやを主張することが当たり前になっている時代の風潮とは、全く正反対の人柄であったともいえるであろう。温和さを絵に描いたような人柄であったフランキーの死から受ける喪失の感覚は、そうした謙虚さや奥ゆかしさそのものが今では絶滅危惧種的な人間のキャラクターになりつつあることを、あらためて強く思い知らせてくれている。世界は、ある種の奥深い友愛に満ちたタイプの人間のひとつの大きなアイコンやロール・モデルを、永久に失ってしまったのかもしれない。

出来る限りひっそりとこの世を去り、あまりそれについて度を越して関心をもたれることもなく幕を閉じる。その静かで穏やかな最晩年と最期は、もしかすると本人が最も望んでいた通りの形になっていたということだろうか。

他界する前年、糖尿病でかなり足が悪くなっていたのか杖をついて歩いていたフランキーが椅子に座ったままでDJを行う動画がYouTubeで公開された(Frankie Knuckles Boiler Room NYC DJ Set https://www.youtube.com/watch?v=644UU55eyzk)。すると、その動画に対して「自分の足で立てないのなら、もう家に引っ込んでろよ」というような、非常に心ないコメントがいくつか書き込まれているのを目にすることになった。それは、足が悪くてもう立てないような年老いたDJのプレイする古臭い感覚の音楽では、パッと弾けてパーティできないという気分を、正直に吐露したコメントであったのだろう。きっと、彼らのような若いクラバーは、目で見て楽しい単純にエンターテインメント性の高いDJでないと上がれないタイプの人々なのである。そのようなコメントの数々は、現在のダンス・ミュージックを楽しんでいる世代にとってはフランキー・ナックルズという人物はあまり身近に感じられない存在であり、それゆえに自らが足を踏み入れている文化そのものに対しても全くリスペクトの念を抱くことができないのだということを、あらためて思い知らせてくれるものでもあった。彼らは、基本的に、ハウス・ミュージックのディープな本質部分についても、フランキーについても、何も詳しくは知らないのである。そして、ただ知らないだけではなく、もしもそれが少し気になったとしても決してそれについて敢えて自分から深く知ろうとはしないのだ。それを知ったとしても、音楽はただの音楽としてあるものであり、パーティで盛り上がるということに関しては何の役にも立たないものだと信じ込んでいるから。余計な知識というものは、何もかも忘れてその瞬間を最大限に楽しむ際には無駄で余計な荷物になるだけなのである。ただ、直線的な快感原則に従って、そこで思いきり弾けまくって「ウェーイ」となっていられる瞬間を思いきり生きられればそれでよいのである。だがしかし、皮肉なことに、知識も経験も浅い若い世代に対して、ダンスフロアで何もかも忘れて「ウェーイ」となることの楽しさや底なしの歓喜の瞬間を提供してきたのが、フランキーたちの世代をルーツとして誕生し世界的に増殖していったクラブDJというものでもあったのである。ダンスフロアでは、誰もが平等かつ自由にあらゆる壁や垣根を取り払って、DJがどこの誰であるかなど全く気にすることなく、ただ踊りたい気分のときに踊りたくなる曲に合わせて思いきり踊ればよいのだ。それがナイトクラブとパーティを楽しむ際の基本的なルールの第一条でもあった。そして、長い月日が流れ、ハウス・ミュージックを生み出したフランキー・ナックルズを知らず、それが誰であるのかさえも敢えて知ろうとはしない世代が、全世界中にダンスフロアに溢れかえるまでに至った。ただ、それだけのことなのである。

フランキー・ナックルズは、77年にウェアハウスのオープンに合わせてシカゴに移住し、83年からは自らも運営に携わったパワー・プラントへと拠点を移して、いくつかの音源がようやくレコード化されて目に見える形で勃興しつつあったハウス・ミュージックのムーヴメントの中心的な役割を力強く担って牽引してゆくことになる。その後、87年には約10年ぶりにニューヨークに戻り、ワールド、ロキシー、サウンド・ファクトリー、サウンド・ファクトリー・バーなどの人気クラブでレジデントDJを務めた(ニューヨークに戻ったフランキーは、かつてロフトのデイヴィッド・マンキューゾが設立したクラブDJの活動をレコードの供給の面でサポートするためのレコード・プール、フォア・ザ・レコードのスタッフであったジュディ・ウェインスタインが新たに始めたハウス・ミュージック専門のプロダクション会社、デフ・ミックス・プロダクションズにDJのデイヴィッド・モラレスなどともに所属し、いくつもの歴史に残るハウス・リミックスの傑作を制作している)。そんなふたつの大都市を行き来しつつ目覚ましいDJ活動を続ける中で、いつしかフランキーはニューヨークのDJでもシカゴのDJでもなくなってしまっていたのではなかろうか。どちらも彼にとってホームでありながら、どちらも最早たったひとつの特定のホームではなくなっていたようにも感じられる。どちらの街のクラブ・シーンにも深く関わりつつ、どちらか一方にだけ深く根を張っているわけではない。そうしたひとつの型にはまらない柔軟な姿勢こそが、常にブレることなく自らの唯一無比なスタイルを貫き通したフランキー・ナックルズというDJの静かなる凄みでもあったのではなかろうか。シカゴでは、トラック物が中心のハウス・サウンドとは多少趣きの異なる、ソウルフルなニューヨーク・スタイルのロフト~ギャラリー~ガラージ的な要素をルーツにもつディスコ直系のDJとして高い人気を獲得した。また、ニューヨークでは、ゴッドファーザー・オブ・ハウスまたはハウスの生みの親という称号に相応しい、シカゴの街に誕生したローカルなダンス・ミュージックのフィーリングをダイレクトにニューヨークに伝える存在と目されていたのである。どちらの街でもフランキーは特別な存在として、いつもその街のローカルな音とは違うものをDJプレイを通じてダンスフロアに持ち込むことを期待され、常に少しばかりストレンジャーな存在であることを自然に求められてもいたのである。その属性は、完全にニューヨーク的でもないし、完全にシカゴ的でもない。では、それは何だったのであろう。やはり、フランキーはフランキーでしかなかったのではなかろうか。ハウス・ミュージックの生みの親として、その後に続く世代に多くの子孫を輩出したことは確かだが、結局のところそうしたフォロワーの誰ともフランキーは決定的に違っていたのである。フランキーは、その人柄によく表れているように、とても広大にして遠大なる人物であった。よって、その全てを継承し後継できるものなどは、最初からどこにもいなかったのかもしれない。誰もがフランキーから何かしらを受け取り、そこで手にすることができたフランキーのごく一部の欠片から何かを模倣し何かを継承していったのだ。フランキー・ナックルズは、山のようでもあり、川のようでもあり、海のようでもあり、大地のようでもあり、大陸のようでもあり、大空のようでもあった。フランキーは、それだけでひとつの大きな世界であったのだ。そして、その世界の文字通りゴッドファーザーでありゴッドマザーであった。その全てを受け継げるものなんて、そう簡単には現れないに違いない。そして、実際に、この世界にそうした器の大きさをもったものが現れることは、フランキーの存命中にはついぞなかったのである。

70年代後半から80年代後半にかけてのシカゴ時代のフランキー・ナックルズの極めてイノヴェイティヴなDJとしての活躍がなければ、ナイトクラブというものもDJのプレイ・スタイルも洗練されたものにはならず、その後の世界に広く音楽やダンスの文化として浸透してゆくことはなかったのかも知れない。その大いなる遺産の上で、多くの若い世代の人々がダンスフロアに足を踏み入れて踊り、そこで汗を流し笑顔になり嬌声を上げ、誰にも邪魔されることなく自由に踊ることのできる人生の瞬間をエンジョイしている。同性愛者のコミュニティにおいて芽吹き育まれた、隔離され隔絶された地下の世界に週末だけ出現するユートピア空間を彩るためのダンス・ミュージックをルーツにもつビートやベースライン。そうした根っこの部分は全く気にも留められず、そもそも今のダンス・ミュージックを楽しむことができている第一前提となる新しい音楽文化の土壌を作り上げた最大の貢献者のひとりであるフランキー・ナックルズの名前すらをも全く知ることはなく、それはとことん単純に楽しまれているのである。だがしかし、そうした少なからず生きる煩わしさから解放されて普通にパーティを楽しめる時代が実際に訪れていることを、フランキーはどこかで幸福だと感じていたのかもしれない。若き日の自分たちのオルタナティヴな生き方や夜の世界の楽しみ方の中から生み出されてきた音楽が、信じられぬほど多くの人々に受け入れられ、世界中のどこのダンスフロアでも普通に楽しまれるものになったのだから。それはニューヨークのアンダーグラウンドの片隅の決して日の目を見ることのないゲイ・クラブにおいてフランキーやラリーがDJを始めた約40年前には想像もつかなかったことだったであろう。裏方の見えないところでDJを行うものとして、フランキー・ナックルズは音楽の喜びに満ちあふれた人生を生き、そしてその音楽を通じて愛を惜しみなく分け与えるものとしての59年の生を全うしたのではなかろうか。

(追記)法の下のクラブ

80年代後半、日本にもクラブ・シーンと呼べるようなものが(ディスコやライヴハウス、カフェ・バーなどの延長線上に位置する若い世代のプレイ・スポットとして)出現してくることになる。だが、ここ日本においてダンスフロアでダンスを楽しむ場所としてのクラブというものを考えるとき、そこには常に風営法の問題が付いて回った。風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)とは、ディスコやナイトクラブを含む風俗営業を行う店舗の営業時間(深夜0時から1時まで)や営業可能な場所を制限する法のことである。ここでいう風俗営業とは、客を集めて遊興させること(接待飲食、ゲーム、ダンスなど)を目的とした店舗をその対象としている。つまり、DJが音楽をかけダンスフロアに人を集めてダンスさせる夜の遊び場(ディスコやナイトクラブ)は、基本的に(風俗営業を行う店舗として)夜の12時で営業を終了し閉店しなくてはならないということを定めた法律が風営法なのである。しかしながら、そうした法律があるにも関わらず、クラブの深夜営業は、(通常は)ずっと何となく見過ごされて行なわれていた。クラブが朝まで営業し、ダンスフロアで人々を踊らせることが、立派に法律を違反する完全なる違法営業であったとしても、あちこちにナイトクラブは誕生し、次第にクラブ・シーンらしきものを形成してゆくことになっていったのである。おそらくは、そうしたものが何となく見過ごされる状況があったとしても、特に大きな問題にはならなかったからなのであろう。夜の遅い時間帯に、そのへんに密かにぽつぽつと出現するダンスフロアは、そのまま放っておいたとしてもそれほど大きな害はなかったのだ。当時、もしそこで何か事件性のあることがあれば、もしくは何かがありそうな気配を警察が事前に察するなどすれば、クラブの営業時間に法の下に突然の取り締まりが行われ、しばらくはそこは警察当局の厳しい監視の下の置かれることとなった。しかし、そのうちにしばらくしてほとぼりが冷めると、(当局の重点的な警戒の対象から外されたクラブは)また元の姿に戻ってゆくということの繰り返しが、90年代のクラブ・シーンでは見慣れた光景にもなっていた。深夜、ようやくダンスフロアが盛り上がり始めた頃に警察がクラブにやってきて、法律に違反して深夜に営業していることに対し注意や警告を行い、いきなりその日の営業がその時点で停止になって、寒い冬の真夜中にクラブの外に追い出されてしまい、寒さに震えながら始発を待ったという経験は、きっと誰にでも一度や二度はあることだろう。

この風営法という法律には、風俗営業店の営業を規制するために作られた古い法を、そのまま現在のナイトクラブのようなある意味で特殊な娯楽営業業態にも適用させてしまっているところに非常に大きな問題がある。そこに、とてつもない無理があることは、これまでにも度々指摘されてきた。現在の風営法と呼ばれている法律は、1948年(昭和23年)に制定された風俗営業取締法を大きなベースとしているものである。第二次世界大戦の敗戦後の間もない時期に(空襲で大きな被害を受けた)都市部の風俗店の営業を規制する目的で作られた法律であり、時代を追うごとに改正がなされてきたことで、ディスコやクラブの営業などまでをも包含した現在の風営法が成り立っている。かつて戦後の混乱期に規制の対象になっていたような(性風俗店としての業態も併せもつ)キャバレーやダンス・ホールと、現在の世界的な音楽文化の系譜の中に属するナイトクラブでは、その業態も遊興する客の目的も全く違うものとなっている。これは、間違いないところである。よって、そうしたクラブという店舗の営業形態にまで風営法という法律をそのまま適用して、それを規制しようとすることには、やはり少なからず無理が生じてくることになるといわざるを得ない。そもそもの部分で1940年代にダンス・ホールでダンスすることと現在のクラブのダンスフロアでダンスすることは、同じことをしているようでいて全く違う文化の系譜やダンスの快楽の文脈の上にあるといえるものである。ただ、クラブの営業の時間帯が特殊であるがゆえに、そこで未成年の飲酒や異性交遊、禁止薬物の乱用など、風紀や規律を著しく乱す、いわゆる法に触れそうな、いかがわしい行為がなされる可能性が決して拭いきれないものであることが、ひとつのネックとなっているのだろう。おそらくは、そうしたことに対する規制や防止だけを理由に、相当に無理をして特殊なタイプのものであるナイトクラブの営業形態をも風営法の適用内としている節もどこかにはあるのではなかろうか。

しかし、クラブというものは、日本でもインディーズ文化やアングラ演劇などと同様に社会の周縁部や最深部に息づく完全にアンダーグラウンドな土壌に芽生え、当初はそれほど多くの人々が挙って遊興するような場所ではなかったのである。都市部のごく一部で、ひっそりと営業されているものであり、ナイトクラブというものが風営法に違反をする営業を繰り返していたとしても、そうした営業そのものは大きな騒ぎや問題には決してなっていなかった。その後、ナイトクラブというものの存在が社会に浸透し、都市部の片隅から全国津々浦々の地方都市にまで広範囲に広まってゆき、銀座のクラブのようなクラブとは異なる踊るためのクラブというものが一般のレヴェルにおいても認知されてゆくようになる。そんなクラブは、多くの夜遊びしたがる年頃の若者が週末の夜を楽しむ(遊興する)場所として、今ではごく当たり前に認知されているようなものになってきている。だが、かつてはディスコやカラオケで遊んだ若者たちが終電に乗るために駅へと急いでいる道を、終電に乗ってきてクラブへと向かう少数のものたちが道の端を人の流れに逆らって駅とは逆方向に歩いているという光景が夜毎見られていたのである。そのクラブ通いをするものの数は、当時の若者の全体から見れば圧倒的に少なかった。しかし、そうしたクラブも十年、二十年と年月を経てゆくにつれて、そこにあることが当たり前になり、世界的なレヴェルでのクラブ文化の広まりとも歩調を合わせて、ここ日本においてもしっかりと根付いてゆくようになった。DJやクラブの認知度や浸透度は軒並み上がり、夜遊びの場としてのクラブがひとつの娯楽の形として若者一般に受容されてゆくようになる。クラブに遊びにゆく若者が増えると、その行動や行為そのものが大きな動きを形成するようになり、若者のクラブ通いが、所謂イケてる若者の週末の過ごし方として一般化してゆくことになる。クラブ遊びは、カラオケや居酒屋やマンガ喫茶でオール(ナイト)するのと、ほぼ同等のものとなってゆく。そして、海外でのリッチでセレブでファッショナブルな若者によるクラブの楽しみ方を手本として、ここ日本でもクラブに行ってパーティすることは普通におしゃれでかっこいい行為だと認知されるようになる。実際のところは、元々のナイトクラブとは社会の最下層に追いやられたはみ出しものたちが、行くあてもなくて吹きだまる場所であったのだが。社会からの情け容赦のない拒絶や排除を受けた反動で同性愛者たちが日常の生活の中では抑制を余儀なくされていた部分をそこで解放し、奇抜な服装で着飾ってダンスフロアに集い、地下の世界を妖しく彩ってゆくようになったのがクラブの文化の起源であった。日本にも70年代末から80年代前半にかけてディスコがブームとなっていた時期があった。その当時のディスコのダンスフロアに押し寄せていたのは、流行のDCブランドのファッションで身を包んだ夜遊び好きでおしゃれな若者たちであった。だが、その後のクラブ・シーンの黎明期には、絶対に都心の繁華街のディスコのダンスフロアでは見かけないようなファッションの若者たちが薄暗い地下の世界に集うようになってきていた。すり減ったスニーカーに薄汚れたジーンズ、くたびれたシャツとベースボール・キャップという、きらびやかなディスコの入口に立つ黒服のドアマンには絶対に入店を許可されないであろう、当時の一般的なバブル期のオシャレの感覚からは、ややはみ出した若者の吹き溜まりとなっていたのがクラブであったのだ。そうしたクラブという場所におけるファッション性の捉えられ方は、この約20年の間に完全にひっくり返ってしまったといえる。今ではクラブ通いをするオシャレな若者たちが、アイドルの追っかけやマンガやアニメや電車に熱中するオタクな連中をファッション的にダサいと見下すようになってきている(かつてディスコで遊ぶ若者たちがそうしたように)(おそらく、また20年ぐらいが経てばオシャレなものの認識は、完全にひっくり返っているのであろう)。

10年代に突入する前後あたりから、大きく成長してきたクラブ・シーンと古くからの法の規定を使い回すような形で機能し続けている風営法の間で、様々な軋轢が生じてきていることが大きく問題化してくるようになる。東京や大阪などの大都市部で若者の人気を集めていた有名クラブが相次いで風営法に基づいて警察に摘発を受け、営業中止や閉店に追い込まれるという事態が目立つようになってきた。そうした法の不条理が露見しているような状況を前にして、クラブ側やクラブ文化の側の人々が筋違いの規制を繰り返す法律への抗議の意味を込めて声を挙げ立ち上がった。多くのクラブを営業する人々やクラブの文化の特異性や重要性を理解する人々は、旧弊たる風営法というものが今の時代のクラブ環境にはそぐわないと一貫して声高に主張している。それは、そもそもクラブ文化というものが生まれる遥か以前に制定された法である。それゆえに、元々の部分ではクラブというものの営業を規制するために作られている法では全くないということなのである。

取り締まりを行う側としても、街の片隅の地下で深夜営業しているクラブというものの実態を、かつてはそこそこしっかりと把握できていたのだと思われる。華やかな店構えのディスコとは対照的に、ごみごみした都市部のビルの地下などに店舗を構えるクラブは、まだまだそれほど数も多くはなく、難なく場所も特定できていたであろうから。警察としても法の下で必要とあらばいつでも何らかの手を下せる状態を確保できていたのであろう。その後、クラブという深夜の遊興の場が一般的なものとなっていったことで、その店舗数も全国的に増加し、警察側でその実態の全てを把握できないという状況が生じてきてしまうようになる。また、それだけ店舗の数が増えてくれば、クラブという場での由々しき問題の発生件数も格段に増大してゆくようにもなるだろう。深夜の遊興の場とは、無軌道な盛り上がりを見せることもないわけではない。ただ、そうしたある種のハメを外した人々が集っている場所では、往々にして何らかのトラブルが起きやすくなるものなのである。かつてのクラブにおいても、そういう問題は散発的に日々起きていたはずだ。だが、クラブ・シーンの規模が小さかったために、何かがあればすぐに警察による注意や警告や指導などが入れられることによって、悪質な店舗を取り締まり、法の下に規制を行なうことは至極簡単なことであったのである。ただし、シーンの規模が小さくクラブの件数も少なかったとしても、そうした取り締まりの動きが、風営法での摘発という形でなされることにはやはり何らかの問題含みなものがあるように思われる節は当時も確かにあったのだ。しかし、シーンの規模の小ささやクラブの件数の少なさゆえに、それは決して大きな声になることはなかっただけなのである。そして、ナイトクラブとして営業する店舗の風営法による摘発の件数や頻度が増加してゆくにつれて、あらためて時代遅れなものとなってしまっている法律を改正しようとする運動が、ようやく本格的に動き出してゆくことになったのである。

反社会的な営業を行っているナイトクラブを摘発するための専門の法律はない。それがなくても、戦後間もない時期に制定された風営法を前例に基づいてに引っ張り出してきて、その適用範囲をじりじりと広げてゆくことでクラブというものまでも規制してしまうことは十分に可能であった(と考えられていたから)。かつては、ほんの一部の若者の溜まり場でしかなかったために、その法律の適用に問題含みな部分がややあったとしても、それに対しての異議の声はそれほど大きなものにはならなかったのだ。その頃はまだ風営法でのクラブの営業の規制に問題があると訴えたとしても、クラブを取り巻く文化そのものにはまだ社会的な影響力はほとんどといってよいほどなかった。そのために、何となくうやむやなままになってしまっていたのである(当時から社会的な問題意識が高まり法改正への動きが大きな盛り上がりを見せていたら、現在とは全く違う状況となっていたのかもしれない)。深夜の地下の薄暗いナイトクラブに通い詰めているのは、ちょっと変わったことをしている若者たちであり、少し変な趣味や嗜好をもった一般の人々のからは外れたところにいる若者たちであった。警察としても、風営法を前面に押し出した厳しい取り締まりによって、そこにある何らかの問題のある状況を表面化させることで、クラブというものが社会から白い目で見られて、暗黙のうちに排除されてゆくことになるであろうと高をくくっていたのではなかろうか。つまり、一部の若者たちによって形成されている小規模なクラブ・シーンなどというものは、繁華街の公序良俗を保つための風営法をその眼前にもってくることで、一気に下火にさせてしまうことがいつでも可能だと考えていたのかもしれない。そして、クラブの方としても、その法の下でこそこそと隠れながら営業を行なってゆくことが常態化してしまっていた。だが、現在ではクラブというものが、若者たちの間で広く一般的な遊び場となってきている。それだけに、クラブ・シーンを規制する風営法の問題が顕在化してくればしてくるほどに、法改正を求める動きも大きなものになってゆくことになっていった。もはや夜の街に繰り出してクラブで遊興することは、ごく一部の限られた特殊な趣味をもつ人々だけの娯楽ではなくなってきているのだから。

まずは、風俗営業の形態の分類の中から音楽をかけてダンスするクラブやダンスを目的として遊興する場を除外して、それらを対象とする個別なる法の試案を作成してみて、その上であらためて風営法というものを全体的に枠組みから考え直してみてはどうであろうか。国民の日常生活や市民の社会生活の中で様々な問題が浮かび上がってくると、何かというと細やかな法整備をとにかく目指したがるのが、国会議員という立法府をになう代議士たちの習性ではなかっただろうか。折角、何かの縁があって立法を仕事にできる人間となったのだから、国民生活の場において顕著に問題意識が高まっているナイトクラブやダンス・クラブの正しい在り方に関してもいろいろ勉強して熱心に法整備に取り組んでみられてはいかがなものであろうか。もし深夜営業のナイトクラブだけでなくダンス教室など人々が踊る全ての場所を経営・運営することに(それぞれに)問題があるのならば、その問題点を明確にして、それを正しく規制する法律をしっかりと(個別に)整備すればよい。それとも、人々が集団で和気あいあいと踊って遊興する場所をひとまとめにして取り締まり規制することを、主に飲酒や飲食をする場所やゲームを行う場所などと一緒に(何となく、それとなく)既存の風営法を適用して、その法の管理下に(押し込めて)置いておかなくてはならない、何か特別な理由でもあるのであろうか。自由なダンスのスタイルや様式というものは、それほどまでに国家にとって脅威なのであろうか。そうしたものの様々な問題を正すためにきっちりと法制化する(手続を踏んでゆく)ことで、そうしたものが実際に個別の法律を必要とするまでの存在として社会の中にあることを認めてしまうことになるのが、国家の統治にとってはそれほどまでに非常に大きな問題となるということなのであろうか。現代の国家や政府が求めているのは、何も考えずにイニシアチヴを握るものに付き従い追従するものたちの群れであるのだろう。その群れは大きければ大きいほどよい。そうした国民や市民を積極的に大量に作り出すために、徹底的に組織された教育(訓育)や労働(使役)というものが(薄ぼんやりと)出現してくる。そして、純粋で無垢な人々は無条件に(義務や権利として)そこに送り込まれる経験を通じて、公に定められたルールや枠内で大人しく規範通りに行為・行動することが絶対的に正しいことであり善であると思い込まされてしまうのである。気づいたとき(もはや、そうした人々に気づくときは決して訪れることはないのでであろうが)には、もう人々は自由に踊る方法というものを完全に忘れてしまっている(もしくは、それを最初から全く知らずにいるのだろう)。

クラブのダンスフロアで、自由に踊ることの快感や解放感を知ってしまったものたちは、もっともっと気持ちよく踊るには、どうすべきか/どうしたらよいのかを必ず考えるようになる。その究極の答えは、そう簡単には見つからない。だからこそ、ダンスフロアから終わることのない探究/考究の道が始まることになる。そこで人々は人間にとっての自由と平等の奥深さを初めて/あらためて知る(身体で知覚する)のである。

ここから先は

¥ 100

お読みいただきありがとうございます。いただいたサポートはひとまず生きるため(資料用の本代及び古本代を含む)に使わせていただきます。なにとぞよろしくお願いいたします。