🚹🚺、「男と女」など、男が左で女が右に表記する心理

公衆トイレなどにある🚹🚺というマークや、

男女、♂♀「男性はAであり、女性Bである」など、

男女について語る時の多くが、

男性が左で女性は右である事が多い。

これは何故か?

偶然や、ある人が初めて、

それを他者が真似る事で

広まったなどという理由ではない。

もしも、🚺🚹や「女性はAであり、男性はBである」

という表記を見かけたら、

人は明確に違和感を覚える事で、

それがわかる。

ただの慣習や文化などではないし、

この事を女性差別やその名残であると

考えるのは浅はかだ。

この問題を解くカギは、

他の例を考える事だ。

この問題の本質は、

2つの何かに対し語るときなのだから、

男女以外の二つに対し、

人はどう語るのか、

どう表記するのを自然に感じるのかを

調べればいい。

そして、これは視覚と大いに関係している。

大きい物と小さい物があったとして、

大きい物が右、小さい物が左にあると、

人は違和感を感じるのだ。

そして、人は「左」に

「先」という感覚があり、

「右」に「後」という感覚がある。

例えば、ブドウが左に、キウイが右に

置いてある時に、

「ここに何の果物があるか?」と

尋ねれば人は「ブドウとキウイ」と、

左にある物を先に言うのだ。

故に、男性は左であり先であると

人は感じるのだ。

これは、2つの物が並行して、

互いに独立して存在している時に、

先に挙げた視覚的な感覚、

大きいから左で、左だから先という

感覚が発生する。

「女が男をぶつ」みたいな、

互いに独立していない時は、

先に挙げた視覚的な感覚の

影響はなく、この文章の様に、

小さい方が左の時もある。

また、視覚的な感覚は

時間的な感覚でもあり、

学校で出席を取る時に男子を

先に呼んだり、

男性が先である事が多いのは、

その為だ。

「男と女」という文章にしても、

読む順番があるのだから、

左にあるとは先にあるという意味でも

あるのだ。

今回は大きい物は左にある方がしっくり

すると言ったが、逆にしっくりしないとは

どういう感覚かと言えば、

傾いてしまうという錯覚?だ。

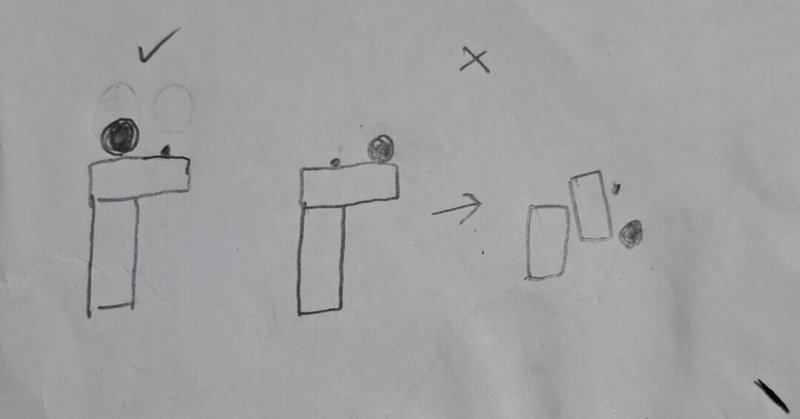

この図がわかりやすいだろう。

どんな二つの物も、

この様な二つの物体からなる

土台の上にあり、

その形状故に、

重い物が右にあると落ちてしまう。

逆にその反対向きの土台というのには

違和感を感じる。

これは左の方が重いと

感じるからだろう。

だから、左に書いてる土台は、

傾き崩れる様に感じるのだ。

なので、崩れるとは

関係なしに、重い物は左に

ある筈という感覚が、

そもそもあるのかもしれない。

そして、今話した事は、

三次元空間では

どういう意味を持つのか?

先程の図を三次元で考えればいい。

右下に書いた、

人が自然に感じる土台の図形を、

上から見る。

そして、90°左時計回りに回転させてみる。

これは、崩れてしまいそうだ。

逆に90°右時計回りに回転させてみたら

どうだろう。

今度は、崩れなさそうだ。

この事から、人が自然に感じるあの土台、

左に偏ったあの土台と、

後ろに偏った土台が

感覚的に似ている、

左と後ろが似ている事がわかるし、

右と前が似ている事もわかる。

そして、左は先、右は後に

似ている事から、

後ろは先で、前は後と

似ている事もわかる。

また、左は先で右は後、

後ろは先で右は後というのは、

「時間次元と空間次元」からなる

図形で表せれる。

時間次元と空間次元からなる図形

というのは、移動する図形という意味だ。

どう例えれるかというと、

物体が左から右に

移動するのは自然に感じるが、

物体が右から左に移動するのは、

違和感を感じるし、

物体が後ろから前に移動するのは

自然に感じるが、

物体が前から後ろに移動するのは

違和感を感じるのだ。

つまるところ、

人間の空間感覚、時間感覚というのは、

とても偏っているのだ。

左と右は同じで、

前と後ろも同じであるという、

理性が感じる事実と、

感性というのは異なっている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?