FFXIV Original Novel: Paint It, Black #2

前:

まとめマガジン:

4.

█████████████████████████

████████アトルム王国█████████████████

██████ナイン████████████████████

█████████五十四年霊四月二十四日

轟々と魔導機関の立てる、耳障りな音がこだまする。

鋼鉄の魔導輸送艇の薄暗い室内に詰め込まれ、ひしめき合う兵士たちがいた。彼らは一言も言葉を発さない。それが許されていないというのもあったが、誰もが体を強張らせ、視線が定まっておらず、自ら押し黙っていた。気流を受けたのか、がたがたと機体が揺れ、兵士たちの顔が余計に強張る。全員の顔に『緊張感』が漲っている。

今の、そしてこれからの状況のことを思えば自然なことだった。

――まるで空を飛ぶ檻だ。

ビョルトはそう思った。

自らも周囲と同様に背嚢を背負っている。

事実、彼らは囚人だった。

兵士の格好をしているが、その実彼らは正規の兵士ではない。

いや、元はそういう人間もいるかもしれない。

しかし大部分はそうではなく、人相からして荒くれ者としか思えない人間ばかりがこの場に詰め込まれていた。ほとんどが男だが、女もちらほらと見かける。誰もがガレマール帝国軍の戦闘服に身を包み、そして一様に鋼鉄製の首輪を巻いている。

《目的地上空まで六百。各員最終確認を開始せよ》

「最終確認開始!」

通信機からの声を聴き、彼らを見張るように立っていた将校が低い声で号令した。詰め込まれた兵士たちは狭い空間内で自らに括り付けられた背嚢を確かめる。肘や手が触れ、不快を示す呻き声があらゆる場所から挙がった。しかし、仕方ない。彼らの背負ったものこそが、彼らの命綱に違いなかったのだから。

そして予定通りに魔導輸送艇は目的の空域に到達した。

早速敵の対空魔法が炸裂しているらしく、機体が何度も揺れ、軋む。しかし作戦遂行に問題はないようだ。

いいや、と彼女は考える。

問題があろうとなかろうと俺たちには関係ない。

「ナイン……あれ、聞こえてる?」

ビョルトは自分のことを呼ぶ少女の声に気づかなかった。

ああ、そうだ。

ここでの名前は『ナイン』。そういう話だった。

「ああわりぃ。スリィ、何か言ったか?」

「ちゃんと確認した?」

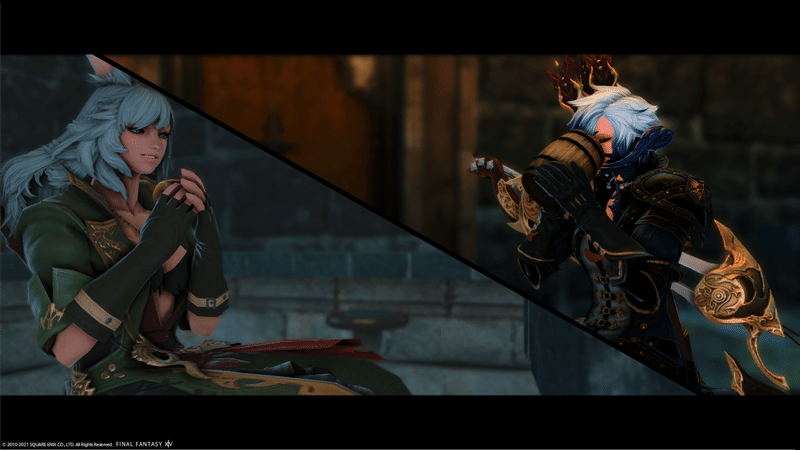

ガレアン人の少女はヴィエラのナインを見上げて問う。背中にまとめられても彼女の絹糸のような髪は綺麗だ、とナインは思った。

「してもしなくても一緒だろ」

ぶっきらぼうに言うとスリィは黙った。が、それは了承の意味ではなく、彼女はナインの背嚢を勝手に確認し始めた。ナインはされるがままにしていた。どうせこんなことに意味なんてない。

「第五五二独立戦闘中隊『インパヴィダス』! 皇帝陛下の御為、死力を尽くせ!」

誰も声を挙げはしない。

激励する将校たちもそれは織り込み済みで、気にも留めない。どうせ彼らの多くは死ぬのだから。

「グリーンライト点灯! ハッチ開け!」

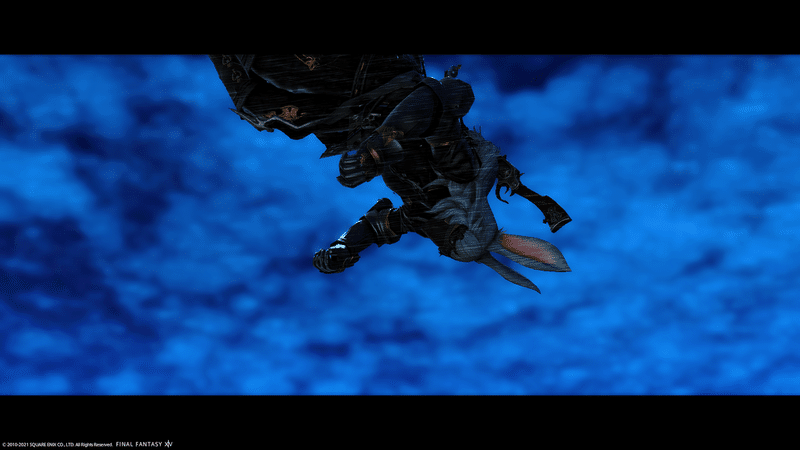

輸送艇が後部に備えた巨大な口を開く。外には夜闇が広がっており、雲はない。強い風が輸送艇の中に吹き込み、、何人かの兵士が体勢を崩して汚い言葉で悪態をつく。

「降下!」

号令に従い、兵士たちが空中へ飛び出していく。その様子はほとんど投身自殺の様相を呈していた。

ナインとスリィも同じように空中へ身を投げた。

自ら木を飛び降りたことはある。故郷の森に住まうヴィエラにとっては、それは難しいことではなかった。しかしこれほどの高度に身を投げるのは全く感覚が違うものだった。

風は冷たく、しかも強く打ち付け、渡されたゴーグルがなければまともに目も開けていられない。数少ない露出した部分の皮が後ろに引っ張られている感覚があった。

――気持ち悪い。

空中落下の感想はそれしかなかった。

下を観察していると、先行組が背嚢を展開していく。ナインも同様に背嚢のワイヤーを引いた。

背嚢から巨大な布が飛び出る。それはキノコの傘めいて広がり、風を受ける。帝国軍が実験的に開発した『落下傘』と呼ばれる兵装だった。

落下傘が風を受け、降下速度が緩められる。この速度を維持できれば着地も難しくはないだろう。ひとまずここまでは順調だった。

「アアアアアアアア!」

ナインの後から降下した兵士が叫び声をあげた。いや、ほんの一瞬ナインの横を通過する際に声が届いただけだ。彼は降下の勢いそのままに落ちていく。背嚢に不具合があるのか、落下傘が開いていない。兵士は落下傘を展開することなく、先行組の落下傘に衝突した。そして、先行組の一人を巻き込んで落ちていく。

「ちっ……」

ナインは舌打ちした。不良品を渡しやがって。幸い、この場なら誰にも聞かれない。空から落とされているこの瞬間だけはどこよりも自由だった。

しかしそんな時間もすぐに終わりがやってくる。

轟!

地上から放たれた巨大な火球が飛来する。

一つだけではない。何発もの対空魔法が地上の魔術師たちから発射されている。

逆さまに降る雨のような対空魔法は、何人もの兵士の落下傘に命中し、引火させ、墜落させていく。

「クソ……!」

ミッションブリーフィングの折に説明されていた通りだった。

飛空戦艦を操るガレマール帝国の侵略を受け、敵国『アトルム王国』の優れた魔術師たちは対空魔法の戦術を確立した。何百人もの魔術師をかき集め、対空用に考案された火炎魔法を空に向かって一斉に放つのだ。エーテル操作に難があるガレアン人へのあてつけのようなその戦術は、確かに帝国に制空権を獲得させなかった。

だからこそ俺たちが投入された。使い捨ての部隊だから。

使い捨ての駒たちは次々に炎に包まれて墜落していく。地上に辿り着くころには部隊は半数まで減っていた。

兵士たちは静かな平原に降り立つ。周りは林に囲まれており、敵の対空魔法拠点よりも少し離れた場所だった。木々のざわめきだけが遠く聴こえる。

夜気に湿った地面を踏みしめて周りを見る。降下の感覚が残っており、まだ体が揺れているような気がしてしまう。自分より年若いスリィが無事な様子を視界に捉えて、少し安堵した。

「『インパヴィダス』、集合」

落下傘のハーネスやワイヤーを取り外した兵士たちが隊長の元に集合する。黒い髭を生やし、人相が悪い隊長は陣地を作成するように指示を飛ばした。

「トゥエルブ、雷波通信装置の設置急げ」

「あいよ!」

痩身のトゥエルブが返事をした瞬間だった。

槍を掲げた男たちが林の中から飛び出してきたのだ。彼らは木々の間から、人間とは思えぬ速度で接近してきた。おそらく魔法で身体能力が一時的に強化されているのだ。

敵の一人がトゥエルブの胸に槍を突き刺した。薄い胸板は抵抗なく槍を受け入れた。彼の瞳から光が消えていく。

「応戦!」

隊長が唾を飛ばしながら叫ぶ。ナインは号令より先に剣を抜き放ち、槍術士と打ち合っていた。

アトルムの槍術士部隊は連携を欠かさなかった。必ず複数人で行動し、たった一人を仕留めるだけでも複数対一の形を徹底する。魔法強化された足もあり、剣撃を命中させることは難しい。空中を走るかのような芸当を見せる槍術士たちを相手に、いまだに体勢を整えきれていなかった部隊は次々に斃されていく。

「死ね! 帝国のクズめ! 死ね!」

「フォーティ、撃て!」

剣と盾で二人の攻撃を受けながら、ナインは仲間のララフェルに叫んだ。彼は部隊では貴重な長銃を構え、銃声が二度こだまする。

中年のララフェルが放った銃弾は二人の頭に命中した。敵の死体が地面に倒れ、血溜まりを広げていく。

「助かったぜ!」

「任せんしゃい」

ナインは次の敵に向かった。フォーティは長銃を構えて狙撃を続ける。

――そうして何とか全ての敵を退けた頃。

部隊の数は最初の三分の一ほどになっていた。

「……集合」

隊長も疲労を隠そうとしなかった。この場で生きている全員が自分や仲間やあるいは敵の血に塗れ、荒く息を吐いていた。

「ナイン、雷波通信機は扱えるか?」

「ああ、多分な」

「悪いな、俺の言い方が間違ってたみてえだ。お前がやれ」

「……了解」

野営地でトゥエルブから通信装置の扱い方は聞いていた。そんなに難しくはないはずだが、背中に機材を背負って移動しなければならない。軽装での戦闘に慣れているナインにとっては重りが増えることになる。

「イレブン、お前が先頭だ。前衛を選べ。フォーティは後衛、他の者と共に射撃しろ。フィフティワンは俺の補佐。スリィ、お前がガンブレードを持て。一本しかねえからなくすなよ、お嬢」

「はっ」

囚人たちが気の抜けた言葉を返す中、スリィだけが丁寧に帝国式敬礼を返した。

全員、呼ばれた名前に対応する数字が腕章に縫い付けられている。隊長は十五の数字だった。

俺たちに名前はない。

――第五五二独立戦闘中隊、通称『インパヴィダス』。体裁だけは整えられているが、彼らはいわゆる懲罰部隊だった。

通常の懲罰部隊ならば奮戦し武名を立てれば減刑される仕組みも存在しえよう。だがインパヴィダスに終わりはない。彼らは全員死刑囚であり減刑などありえない。帝国から全ての記録が抹消された彼らは、ガレマール帝国式の階級で言えば、アンの下に位置する。最下級よりも下の存在だ。そもそも階級が存在しないのだから、いくら戦っても帝国の市民権は得られない。終わりなき戦いか、死しかないのだ。

部隊を構成する種族は様々で、ガレアンやヒューランにエレゼン、ララフェルやアウラやロスガルまで加えられていた。見た目も豊かだが、それだけではない。命令違反、軍規違反、各部隊の問題児、殺人狂から窃盗犯までの各種犯罪者、本国の政治犯、あるいは属州の反体制勢力の構成員、犯罪結社の人間、軍にとって都合の悪い人間。その他様々、数え切れないほどの犯罪者たち。

帝国における重犯罪の展覧会だ。ナインのように人権のない捕虜も同様に詰め込まれた、犯罪者の坩堝。それが懲罰部隊『インパヴィダス』だった。

彼らからは人権とともに名前が取り上げられる。それぞれ割り当てられた数字でしか呼ばれることはない。今の九番(ナイン)が死ねば、新しい九番(ナイン)がやってくる。彼らは代替可能なスペアでしかないのである。

脱走は強制的に装着される首輪によって即処刑、命令違反は銃殺刑だ。帝国内に生まれた『穀潰し』たちを使い潰すための部隊であった。

そんな部隊の主な任務は弾除けと、試作兵装の実験。試作兵装と言えば聞こえはいいが、『安全性試験』以前の代物を強制的に押し付けられることも多数だ。今回の落下傘による降下作戦もほとんど弾除けついでの実験目的で与えられた任務でしかない。要は「友軍のために死ね」というのが彼らの任務だった。

ゆえにインパヴィダスと呼ばれる。ガレマールの言葉で『恐れなし』を意味するのも皮肉だ、とナインは感じていた。恐れていないのは、上層部だけ。部隊員の損耗を気にせず好きに使える便利な手駒なのだ。

――囚人たちは林の中を進んだ。イレブンたちが行った偵察によると、この先の敵軍拠点には石壁が積まれているが、警備自体は厳しい状態ではないらしい。だとすれば、作戦を遂行し生き残る目もあるだろう。

もっとも、十数人で拠点の兵士を突破し、敵の魔術師を殺害できれば、だが。

「ナイン、通信はどうだ?」

「駄目だ、全く通じねえよ」

慣れぬ機械を弄って彼女が答えた。対空魔法によるエーテルの乱れの影響か、あるいは妨害魔法でも使用しているのか。しかしたとえ正規軍と連絡が取れたとして、絶対に援護は得られないだろうという自信が、この場の全員にあった。

「んだども、正規軍に連絡取れねえと首飛ばされちまうからなぁ。とっとと終わらせたいところだぜ?」

首輪をつつきながらフォーティが言った。隊長は髭を揺らして頷いた。

「行くしかねえ」

全員が同意した。

林を出て平原部を進む。全員が姿勢を低くし、敵に見つからないように動いている。

最初に遭遇した槍術士部隊はインパヴィダスが降下するのを見て攻撃指令を受けていたのか、あるいは哨戒中に偶然遭遇してしまったのか。どちらだったのか確かめる術はない。後者であることをナインは祈った。

拠点の壁まで近づく。対空陣地というだけで、ナインが思っていたよりも小さな拠点だった。だがここを潰すことで確実に対空魔法の効果は減じる。

櫓の上に兵士の影はない。拠点の門は固く閉ざされているが、衛兵が出入りするための扉はわずかに隙間が開いている。中に侵入することは難しくない。

しかし、嫌な予感がする。順調すぎるのだ。まるで何かに導かれているように。

それでも進むしかない。インパヴィダスの全員がそれをわかっていた。

「……三カウントで行くぞ」

隊長が囁き、最後尾の者まで伝言が伝わるのを待つ。

そして指で三つ数え、手を振って突入の合図を出した。

突入する寸前に拠点の門が爆発。

木の破片が飛び散る。炎が部隊の目の前に広がり、彼らは吹き飛んだ。

「爆裂魔法だ!」

誰かが叫んだ。

ナインは地面を転がる。待ち伏せされていた!

無残に砕け散った門の向こうに汗に塗れた顔が並んでいる。俺たちに向かって罠を張ったはいいものの、焦りが暴発を生んだか。

敵の魔術師たちの息は合っていなかったが、それぞれ魔法による攻撃を続けた。炎や氷、雷撃が部隊を襲う。魔術師の数は七人ほどだ。しかし敵の前衛が四人、剣を構えて突撃してきた。全員が必死の形相だった。

「撃て――ッ!」

倒れたままの隊長の号令に従い、比較的被害の少なかった後衛の長銃が火を吹いた。金属の弾丸が剣術士たちに襲いかかる。剣を握った若い男の一人に複数の弾丸が命中。顔と胸に穴を開けてその場に転がった。彼は魔法強化された速度により、しばらく地面を転がり続けた。

長身のイレブンが前に立つ。ナインも横に並んで剣を構える。敵の剣を受けて逸らす。敵の剣士は超速度で剣撃を翻してきた。それでもナインは敵の目を見て攻撃を予測し、防御する。

隣のイレブンは駄目だった。無残に腹から胸にかけて斜めに斬り裂かれる。返り血を浴びせながら、彼は息絶えた。

隙を見逃すナインではない。眼前の敵を押し返し、彼女は刃を振るった。いかに魔法強化されているとはいえ、視界が血に染まっては対応できるものではない。

イレブンを殺した敵の首を割く。彼と同じように血を流し、己の体液に溺れながら絶命した。

「戦に飢えた侵略者め!」

叫びながら敵が高速斬撃を繰り出してくる。ナインは剣を縦に掲げてどうにか受けた。

連中の魔法強化された剣撃速度だけは何ともし難いが、刃自体はかなり素直だ。

ゆえに上手く防御だけはできているのだが――そこに勝機がある、とナインは直感した。

高速攻撃に素直な太刀筋。つまり、自分の速度に頭が追いついていない節がある。突くべき隙があるならばそこだ。

一度、二度、三度。

敵の攻撃を受け止める度にナインはその太刀筋を学習していった。

防戦一方の四度目。剣術士は彼女の頭上から高速の剣撃を振り下ろそうとする。

ここだ。

ナインは剣を掲げて構えた。それは一見今までと同様に防御の構えのようにしか見えない。誰にとってもそう見えた。彼女が持つのは粗末な剣だった。どの戦場でも目にするような大量生産の既製品。魔法で鍛えられた己の剣に勝てるはずがないと、剣術士は確信していた。実際にナインたち懲罰部隊の手にする武器にまともなものは一つだって存在しない。長銃も剣もガンブレードでさえ、軍から与えられたものは少ない。彼らは常に戦場に落ちた武器を手に入れて戦い続けてきた。彼女が手にするそれも、どこぞの戦場で鹵獲したものに過ぎなかった。

それを見事に見きったからこそ、この防御は剣ごとぶち破ることができると、剣術士は確信した。名剣になまくらが敵うはずがない。

「はぁあああッ!」

渾身の力を込めて刃が振り下ろされる。

互いの剣が衝突するその一瞬。

ナインは防御の力を全力で緩めた。魔法の剣はナインの軍用剣に衝突するが、大きく斜めにずれた刃を滝のように滑り落ちていく。

そして、刃の先にナインの体はなかった。

彼女は地を蹴り、敵の右側に躍り出ていた。

剣術士は強化された高速斬撃ゆえ、途中で止めることが叶わない。何も存在しない空間を斬り裂き地面へと刃を向かわせることしかできなかった。

彼女が首を刎ねるには十分な隙だった。

声もなく剣術士の頭と体が離れる。先に体が、後から頭が地面にごとりと落ちた。

「次だ……」

周囲を見るとスリィがガンブレードの銃撃で敵剣士の胸に穴を開け、撃破するところだった。彼女は帝国式剣術に覚えがあり、華奢ながら敵に遅れを見せない。

ナインはトゥエンティーフォーを襲っていた剣術士に背後から襲いかかった。巨躯のロスガルだったが、彼は既に首を刃に貫かれて死んでいた。剣士は彼の手によって重傷を負っており、ナインは苦労なく彼を殺すことができた。

「お前のおかげで助かったよ、トゥエンティーフォー」

祈りを捧げている暇はない。長銃を持った三人が魔術師たちを抑えていたが、徐々に炎や雷がこちらに抜けてきている。こちらの弾薬も潤沢ではない。

ナインとスリィが目を合わせた。

敵の前衛は壊滅し、後衛が固定砲台として魔法を放つのみ。隊員の損耗数に目を瞑れば、最初よりも状況は悪くない。

「行くぞ」

「ええ」

二人は地を蹴った。何よりも速く、速く、速く。魔法よりも銃弾よりも速く、祈りながら駆けた。

触媒から飛び出た火炎魔法がナインの横を掠める。雷撃魔法がスリィの髪先を焦がす。

一陣の颶風となった二人を止めるものは何もなかった。誰も止められなかった。

「ハッ!」

スリィがガンブレードのトリガーを引きながら空中に十字を描く。銃剣に備えられた機関が駆動し、装填された青燐水を燃やす。それは彼女が描いたのと同じように斬撃飛翔体を形作った。

飛翔体は速く、魔術師たちに向かっていく。ナインはそれを追いかける。

帝国式の攻撃術だと悟った魔術師たちは、杖を掲げて魔法防護柵を起動した。

果たして、魔法防護柵は帝国のエネルギー体に対しても効果を発揮した。十字の蒼炎が防護柵に衝突した瞬間、青燐の燃焼反応と同じ波長のエーテルを放ち、相殺させたのだ。それは彼ら王国の魔術師が帝国との戦闘経験から得た、一つの解だった。

力を失った蒼炎がかき消える。

彼らの目の前に、突然ナインが現れた。

「なんっ……!?」

スリィの青燐飛翔体はブラフに過ぎなかった。敵の魔法を一瞬でも封じ、彼らの視界からナインを隠すための。

「らあああああッ!」

木と岩で組まれた陣地に飛び込んだナインは剣を一閃。その場で回転する横薙ぎの斬撃は、魔術師たちの魔力を高めるローブを安々と斬り裂いていく。このような超至近距離では魔法を放つことは敵わぬ。接近を許した時点で彼らの敗北は決まっていた。獣を懐まで踏み込ませてはならない。その牙で喉笛を食いちぎられてしまう。

ナインの振るう牙は六人の首を飛ばし、最後の一人はやや勢いが足りずに胸を裂くにとどまった。

それでも致命傷であり、彼も含めて全員の体が崩れ落ちる。

「ヴォ、《首斬り兎(ヴォーパルバニー)》……なぜ、帝国に……」

最後の一人が呻く。口から血を吐いており、彼の命はもう幾許もないだろう。

それでもナインの姿を目に焼き付けようとするかのように睨みつけている。ナインは彼の言葉に答えなかった。

血を払うために静かに剣を振るった。それだけで十分だった。

「終わったか」

周囲に危険はないと見て、後ろから隊長たちが歩いてやってきた。数が少ない。剣士や魔術師たちを相手にして隊員の数は十名を切っていた。生き残れただけでも僥倖だ、とその場の全員が感じ取っていた。インパヴィダスにおいて作戦要員の全滅は珍しいことではない。

ああ、と応じてナインは背中から通信器具を降ろした。司令部と連絡を取り、敵対空陣地の攻略を伝えなければならない。

「こちらインパヴィダス、敵対空陣地デルタの掃討に成功せり……」

《……本部了解。インパヴィダス、そのまま待機せよ》

雷波の妨害魔法は既に解けていた。通信を終えたナインはほっと胸を撫で下ろし、周囲を見た。

惨憺たる状況だ。敵魔術師とはいえ、死体の中心にいつまでもいるような図太い神経はしていない。その場を離れようとする。

……何かが奇妙だ。

彼女は首をかしげた。

ヴィエラ族のナインにとって、エーテルの波長を感じ取るのは決して難しいことではない。魔法の素養がなくとも、エーテルに満ちた世界に生きている以上、ある程度はわかるものだ。

「どうしたの、ナイン? 向こうで休まないの?」

「妨害魔法の残滓を感じ取れねえ」

ナインの思考が巡る。

スリィのような純粋なガレアン人にはわからない。彼らは先天的にエーテル操作を不得手とする。だから自分にしかわからない。足元の死体には攻撃魔法の残滓しか感じなかったのだ。

とすれば、何かが雷波を妨害していたことになる。この魔術師たち以外の、何かが――。

「帝国のクソども! 王の裁きあれ!」

憎悪の叫び声を聞いた時には遅かった。

爆撃がインパヴィダスの隊員を襲った。ほんの一瞬、エーテルの流れを見て、何者かが爆破魔法を放ったのだとだけ理解できた。

「ちっ!」

爆心地より少し離れていたスリィが、ガンブレードのトリガーを引く。剣の先から鉛の弾丸が飛び出して襲撃者を襲う。銃弾は彼の胸に見事命中し、その場に倒れ伏した。

ナインが彼の近くに駆け寄り、剣を首に当てる。

「ァ……死にたくな……嫌だ……」

彼は年若い――少年と呼べる年齢の魔道士だった。ローブの色が他と違う。おそらく魔道士の徒弟か見習いであり、戦闘に駆り出されずに妨害魔法に専念していたのだろう。触媒の杖を握った右腕は焦げており、実力に見合わぬ魔法を使用したのがわかった。

彼は先程の憎悪とは打って変わって涙を流していた。透明な水は頬を伝い、地面へと落ちていく。比例するように地面の血溜まりが次第に大きくなっていった。

「クソが」

彼女は剣で一気に突いた。

「ナイン!」

「どうしたァ!」

「隊長が……」

はっと振り向く。

彼の爆破魔法を受けて、隊の多くが怪我を負っているようだった。ナインは隊長のもとに駆け寄った。

いや、正確ではない。

『隊長だったもの』だ。

魔法の中心地にいた彼に、胸より上の肉体はなかった。周囲に散らばった肉片がおそらく『それ』であることが、直感的にわかった。肉片と同じ位置に帝国製繊維で編まれた腕章が転がっていた。拾い上げたそれに名前はなく、十五という数字だけが刻まれている。

「クソ! クソ、クソ、クソ!」

夜を照らしていた月に雲がかかる。

彼らは夜闇に包まれていた。

5.

「どうした? 随分と気分が悪そうだけれど、夢見でも悪かったのかい」

「……まあ、そんなところだ」

向かいに座った女に話しかけられて、ナインの意識は現実に戻ってきた。

体の熱を感じて額を拭ってみると手が濡れる。汗をかいていたらしい。目の前のアウラ女――ロクロの赤い瞳に映る自分の姿は、どこか苦しげな表情を浮かべていた。自分の弱みを見せてしまった気がしてナインは頭を振った。こんな時に思い出すなんて、俺の頭は融通が利かないクソだ。

過去のことなど思い出すべきではない。あれもこれもサラ・ヘイズ……いや、アウレリア・ゴー・タキトゥスのせいだ。

閃光手榴弾で俺たちの視界を阻み逃走したアウレリアを追うために、ナインはロクロと手を組むことにした。アウレリアと寄るはずだった集落まで行ってみたが、彼女の姿は既になかった。どうやら村にはあらかじめ移動手段を用意していたようで、彼女の逃げ足は非常に早かった。

みすぼらしい集落だった。古びた木造の家屋も十軒に満たず、若者も見かけない。老人たちが頼りない手で畑を維持しているだけに過ぎない。農作物の売却で成り立った村落のようだがソーム・アル北側の荒野と同じく、いずれは土に消えゆく運命だろう。

ロクロは移動手段としてチョコボを持っているようだったが、この集落には留めていなかった。アウレリアとの戦闘を見越してイディルシャイアという新興都市に預けているらしい。彼女は村人から商人のキャリッジが訪れる時間を訊ねていた。運良く一時間ほど待てばこの集落に立ち寄る定期羽車があるのだという話だった。

「こんなんで大丈夫なのかよ……」

戦闘の疲れもあって乗り込んですぐ眠りこけてしまった。完全に目を覚ましたナインはロクロに訊いた。

羽車を雇って乗り込んだあと、彼女は御者から買った紅茶を啜っていた。羽車の歩みは遅く、ロクロが急かす素振りもない。ナインの胸の前で組んだ腕の上で、人差し指がとんとんとリズムを刻んでいた。褐色のヴィエラ女は明らかに苛立っている。

「焦ったってどうにもなるもんじゃない。今のうちにゆっくり休むことだね」

「でもよぉ」

「いずれにしてもアウレリアの行き先はわかっているんだから」

「……そうなのか?」

「うん。ちょっと考えてみなよ、ガレマール帝国の諜報員がこの土地から脱出するとして、すぐに逃げられると思うか?」

「そりゃ飛空艇でもよこせば……」

「手段としてはありだけれど、ここは曲がりなりにもイシュガルドの領地、しかもドラヴァニア地域はヒトと協力し始めたドラゴン族が空を支配している。たった一人の諜報員を回収するためだけに何人もの兵士を危険に晒すとは思えない」

確かにそう言われてみればだ。

「となれば帝国の基地まで戻らなきゃいけない。別の工作員や諜報員の手を借りるにしてもそれは絶対だ。だけれど、クルザスやドラヴァニアやアバラシア方面に帝国軍の基地はない。だとすれば最寄りはどこになると思う?」

「……黒衣森のカストルム・オリエンスか?」

「あそこはもう同盟軍の基地になってるよ」

それもそうだ。確かエオルゼア都市軍事同盟軍がバエサルの長城を確保し、アラミゴの解放戦争に挑んだという話だった。

「だとしたらどこだ……ザナラーンのカステッルム・マリヌムか?」

カステッルム・マリヌムはザナラーン地方の北西、ロータノ海に浮かんだ海上拠点だ。ウエストウィンド岬あたりにも帝国軍が野営地を展開していると聞いたことがある。

だが、とナインは自分の考えを否定した。

「遠すぎるな」

「そう、遠すぎる。イシュガルドを抜けグリダニアを経由してザナラーンまで行き、ウエストウィンドまで行く? あまりにも遠く、大変な移動になる。ましてや僕らに追われているのだから、そんな悠長な道程を行くわけがない」

飛空艇だって好きな時間に乗り込めるわけじゃないしね、とロクロは付け足した。

「あ? だとすりゃどこだ?」

「消去法。残るはギラバニアだろうね」

「馬鹿言うな、アラミゴ解放戦争が終結したってのは聞いたぞ。今やあの土地に帝国軍が入る隙はねえはずだ」

「アラミゴ解放軍の手が及ぶ場所にはね。でもギラバニア北西部、グリダニア領との曖昧な場所だったら? いいや、グリダニア領ではない。ティノルカ地方ではなく、ゼルファトル地方。ちょうどこの辺りを見てみろ」

ロクロは地図を取り出して机の上に広げた。冒険者必携のエオルゼア全図だ。彼女が白磁のように白く細い指である地点を指した。アバラシア山脈とゼルファトルの境だ。

「……河?」

「そう、僕が得た情報によるとここには帝国軍の飛空艇発着場を備えた基地が存在する。ゼルファトルと東アバラシア山脈はイクサル族の聖地だからグリダニアは手を出せない。イシュガルドも竜詩戦争に夢中だったからアバラシア地域については広く手が及んでいるとは言えない。かつての帝国軍拠点カストルム・オリエンスに物資を運び入れる中継地点としては安全かつ手軽な拠点だった」

「アウレリアはここを目指している?」

「と、僕は予想する。ちょうどイシュガルド領からも北部を通れば最短距離で向かうことができるし、街道も一応は存在してる。行く場所が定まっていれば、追いつくのは難しいことじゃない。とはいえスタートダッシュを決められてしまったから、彼女が基地に辿り着くのが先になるだろうとは思うけどね」

「それじゃ意味ねえだろ……」

そうでもない、とロクロはカップの紅茶を飲んだ。

策を用意している、と呟いた。それの詳細について聞こうと思っても、彼女は薄紅色の唇に指を当てるだけだった。

――不思議な雰囲気を纏った女だ。

白と黒が混ざる髪は男性的な髪型にまとめながら羽根飾りが揺れている。血よりも鮮やかな赤い瞳には謎めいた芸術品のような美しさを湛え、表情は第一印象と打って変わって柔らかい。しかし……どこか『借り物』めいた雰囲気もある。自分より七イルム以上も小さなアウラの女だったが、掴みどころがない。

俺は本当にこいつを信用してもいいのだろうか。ナインは訝しむ。

成り行き上仕方なかったとはいえ、殺し合った人間にいきなり「ついてくるか」と訊くような人間と行動を共にしている。それは自分がアウレリアに追いつくまで続くであろう。決して短い旅にはならないということだけはわかっていた。

これまで『仕事』はほとんど一人でやってきた。なるべく人と関わらず、連れ合いを作らず、しかし名前を売ろうと思って行動してきた。だけどアウレリアとの遭遇で、ロクロと共に旅をすることになりつつある。

実に不思議な感覚だ。

それでもやめようとは思わなかった。

アウレリアは『聖剣の核』を所持していた。それだけがナインにとって帝国の諜報員を追いかける理由になっていた。

他人には決して理解できないと思うが。

……そういえば、こいつはどうしてなんだ?

気になったので訊ねてみることにした。彼女を理解するきっかけになるかもしれない。

「お前さ、どうしてアウレリアを追ってるんだ?」

「仕事だ」

「そりゃそうだろうけどよ! もうちょっと何かあるだろ! どういう依頼とかさ!」

がたごとと馬車は揺れる。太陽は少し傾き始めていた。

「アウレリア・ゴー・タキトゥスは諜報活動の一環で某都市国家の兵士を殺害した。僕は偶然にも、彼が事切れる直前に『彼女を追ってくれ』と頼まれた。手にしたアーティファクトが帝国に渡る前に彼女を止めろと言われた。だから報復として追っている」

「そ、それだけ?」

「それだけだ」

「そいつはお前の友達だったのか?」

「いいや、全く知らない人間だね」

「じゃあ金を渡されたとかか?」

「そんなものはなかったなぁ」

ナインはますます混乱した。灰色の長髪と長い兎耳が揺れる。

全く冒険者とは思えない!

俺たちは報酬があるから動く。報酬が第一で、社会との結びつきは基本的に金だ。

彼女の言葉が正しければ、無報酬で動いていることになる。

「じゃあなんでだ。どうしてお前はアウレリアを追う?」

「報復だよ」

「んな馬鹿な……知り合いでもない『誰か』の復讐を請け負うってのか?」

「その通りだ」

「…………」

ナインはロクロを理解することをやめようと思った。こいつはそういう『機械』なのだと思うことにした。

特に、あの緋色の瞳でまっすぐにこちらを見つめられると、調子が狂う。彼女は目を逸らした。

――ああ、そういえば。目で思い出したが、訊いて起きたいことがあったのだ。

「そういえばよ、あれ、どういう理屈だったんだ。教えろよ」

「あれとは?」

「目の動きで嘘がわかったやつだよ」

「ああ……あれに根拠はないよ、ナイン。ハッタリだ」

「は?」

「人間は大抵、嘘が視線に現れると信じているよね。だけど、実際は五分五分ってところだ。見抜けたり、見抜けなかったりって感じだな。そんな的確に嘘が見抜けるのなら、この世界から間者という役割は消え去ってるよ」ロクロは細長い指で自らの赤い瞳を指差した。長い睫毛が揺れている。「たまたま眼球が動くのが見えて、それが水平に左だった。相手もそれを意識した様子だった。だから僕が言ったことの半分は真実だけど、半分は本当じゃない。でもああいう場で言えば説得力を感じてしまう。結果的にアウレリアは沈黙を選んだ。あれは『正解』の意味を持つ沈黙だ。ブラフは相手に物事を白状させる時のテクニックの一つさ」

「……お前と会話したくねえ」

もういいや、とナインは横になった。

次に彼女が目覚めた時、街を守る外壁はほとんど目と鼻の先だった。防風林の向こうに寒々とした北の緋汐海が広がる。エオルゼアに来てそう長くはないが、アルデナード小大陸における北端の一部にいることは間違いない。灰色と黒の雲が海の向こうまでずっと広がっているのとあわせて見ると、世界の果てにでも来たんじゃないかという気持ちになってくる。

肌寒い。ナインは肩を抱いた。どうやら眠っているうちに冷え切ってしまったようだ。

海か……。ルガディン族のゼーヴォルフたちはこの海を渡ってやってきたと聞く。イルサバード大陸に比べればいくらかマシだと感じられるが、それでも寒いものは寒い。特にラノシアの温暖な海を知った後には冷たく、厳しい海という印象が拭えない。

これ以上見てたら心まで冷たくなっていく気がして、ナインは海を見るのをやめた。風が灰色の髪を揺らしている。

向かいに座ったロクロは、本に目を通しているようだった。彼女は寒さに強いのか、ナインが仮眠を取る前と表情も服装も変えていない。

俺は毛布がほしいくらいだ、とナインは思った。

「もうすぐ着くよ」

視線に気づいたのか、アウラはそう言った。

――世界の果てにしちゃでけえ街じゃねえか。

都市国家には遠く及ばないにしても、それなりの規模はありそうに思えた。外敵から身を守るための石壁に囲まれている。門そのものは木製だが背丈は大きく、ミッドランダーの男五人分くらいはありそうに思えた。

街というよりも石造りの要塞、という印象が先に立つ。ロクロは事前に「漁業を生業とした街だよ」と言っていたけれど、兵士時代の記憶を探ってみても、こういった門や外壁を備えた施設は『要塞』と呼ぶのがふさわしいように思えた。

「あれがコールドフォート。元は大昔に作られた要塞だそうだ。誰が何のために備えていたのかわからないと言われていたけれど、今考えるとドラゴン族と人が共存していた時代の遺構なんだろうね」

「ああ、そりゃ納得だ」

情報を聞いてみればなんてことはない。ヒトとドラゴンで一体何に備えていたのかという疑問は残るが、それは歴史家が解き明かす謎だろう。

右手側には東アバラシアの雄大な山々が岩肌を晒しており、濃い霧が頂上からゆらりゆらりと降りてきている。今では東アバラシア山脈の大渓谷はイクサル族の根城となっているが、きっとこの辺りも竜が棲んでいたに違いない。

ナインたちの乗った羽車の隣を別の場所がすれ違っていく。街道を使って魚介類を輸送しているのだろう。

やがて二人を乗せた羽車は街のすぐそばで停止した。キャリッジは一旦ここで停まり、荷降ろしをするのだという。二人は通行用の扉を通り、コールドフォートへと入った。

――活気がある。

ナインは初めにそう思った。

街に入った途端、喧騒が耳に入ってくる。それは決して悪いものではなく、通りに面した店が通行人を呼び止める声や、店を見て回る無数の買い物客たちの雑談の声であった。入ってすぐの通りだというのに、人間が溢れている。何もウルダハのサファイアアベニューほどとは言わないが、これほど寒々とした地域に存在する街でありながら、内部は陽気に満ち溢れている。厚い白雲の下、薄暗いはずの通りは橙色のランプで照らされており、外観からは想像できないほどに明るい印象を受けた。ナインはまずそのことに驚愕した。

それだけではない。

「やあ兄さん、その剣、刃こぼれしてないか? うちなら安く研いでやるよ!」

「魔器や防具の装備はいかがかね、身を守るにはまず防具から……」

「携帯糧食~携帯糧食はいらんかね~」

ロクロは漁業を生業としていると言っていたはずだ。

「この辺は魔物も出るし、イクサルの領地にも近い。冒険者にとっては金の稼ぎどころだ」

彼女の疑念を読み取ったようにロクロは言った。彼女はすいすいと人混みをかき分けて進んでいく。ナインは手慣れた彼女についていくだけでも精一杯だった。道行く人々の肩と何度か衝突してしまう。

「もちろんエオルゼア都市軍事同盟の各首都ほどではないけれどね。それでもこの辺りの冒険者の間では活動拠点の候補に入る程度には賑わっている」

世界の果て、などという感慨を抱いた自分がなんだか馬鹿らしくなってしまう。この場所はしっかりと活気に満ちている。

「……って、アウレリアのことは?」

不安になって訊ねた。自分も喧騒と活気にに押されて一瞬脳の片隅からも消えさえっていたが、そもそも彼女たちが長いこと羽車に揺られてやってきたのは、アウレリア・ゴー・タキトゥスを追うためなのだ。

仕事を探しに来たわけではないし、ましてや観光にやってきたわけでもない。本筋から逸れているのではないかとナインが不安になるのももっともだった。

ロクロが歩みを止めないまま顔だけ振り返った。薄く笑みを浮かべている。

「もちろん忘れていない。これから情報を集めに行くぞ、ついてきて」

本当かよ、といまいち信用しきれないナイン。

ロクロの足取りは驚くほど軽やかだ。体格から言っても自分の方が歩幅は広いはずなのに、ロクロはこちらを置いていきそうな速度で歩いていく。その動きは素早く、人と人の間をするりするりと縫って進んでいくのだ。途中からロクロの白髪を追うのに必死になってしまったほどだった。

そんな不安定な足取りだったがゆえだろうか。

どん、とついに誰かに衝突してしまった。

「あ、わりぃ」

「…………」

ミコッテ族の子供だった。年端も行かぬ小柄な娘は言葉を口にしない。身なりは立派とは言えず、ところどころ擦り切れたような古びた服を身にまとっている。その袖は泥に汚れているように見えたが、ナインが訝っているうちに、彼女は黒い髪を揺らしてすれ違っていった。

ナインはロクロとの距離を詰めようと、歩を進めようとした。今の一瞬でどれだけ置いていかれたかわからない。

しかしそんなことはなかった。ロクロは道端で立ち止まっていた。人間の流れはロクロを避けて流れ続けている。彼女はこちらを振り返って眉根を寄せていた。何の意図があるのか計りかねて、ナインはロクロに近寄りつつ訊ねた。

「おい、どうした」

「ナイン、あの子追いかけた方がいいよ」

「何だよ?」

「とりあえず財布確認してみなよ」

「……は!?」

ナインは飛び上がった。そういう言葉が投げかけられるということは、一つの事態しか想像できなかった。急いで懐に手をやってまさぐってみた。悪い想像をしてしまい背筋が冷える。

果たして、彼女の革袋は懐の内に存在しなかった。

「スられた!」

後ろを振り返ると買い物客たちが波打つかのようにごった返している。その隙間、わずかに黒髪の女の子が見えた。ナインたちとは反対側に向かって早足で進んでいる。

さっきのあいつだ!

ナインが姿を認めた瞬間、視線を感じ取ったのかスリの娘は振り返った。一瞬目が合うと怯えた表情を隠そうともせず、走り出してしまった。

「あー! 待ちやがれコラぁ!」

「じゃ、この先の酒場集合でー」

ロクロはナインの窮地など気にも留めない様子でまた歩き始めた。

ちょっとは手伝ってくれてもいいじゃねぇか!

舌打ちしながらナインは来た道を引き返し始めた。

周りの人間が彼女の行動に驚いて道を開ける。ナインにとっては好都合だった。濃緑色のコートを揺らしながら彼女は駆けた。それでも何度か通行人に衝突しそうになるが、しばらく走っているとだんだんと慣れてきた。

彼女は手練の前衛であり、この商店が立ち並んだ通りに慣れていなかっただけで、ここを『戦場』と思えば持ち前の集中力で何とかなるのだ。それを自覚するまでに時間がかかったが、ナインは体で覚えるタイプであり、一度掴んでしまえばすぐに適応できた。

少女の姿がどんどん大きくなってくる。彼女もこういった場を抜けるのは慣れているらしく、人波を掻い潜って進んでいく。

「待てやああああ!」

ナインが叫ぶ。通行人たちが何事かと注目するが彼女には見えていないし、聞こえない。ナインは実に短気である。自分の財布が盗まれたということは、すなわち『舐められている』のと同じことだと彼女の脳は判断する。耳目を集めるのも気にせず激昂してしまうのも無理はなかった。

絶対に捕まえてやる!

ナインは心の中で激しく決意していた。この時、捕まえたあとどうするのかは考えていないのである。とにかく捕まえるのが肝心なのだ。ロクロにも周囲にも、そして自分自身にも己はカモではないと証明しなければならないのである。

いや、いや、証明などしなくてもいい。とにかく相手を捕まえなければならない。そうしなければ気が済まないというのが、ナインという女の性質だった。

ミコッテの少女が角を曲がった。ナインは慣性でレザーブーツをわずかに滑らせながら同じように角を曲がった。

薄暗い路地だ。建物と建物の隙間に細い路地が伸びている。そこは店の裏口や住居への入り口が並んでいた。表通りと違って店で使われていた布や、生活用の服が紐に吊るされて乾燥の時を待っている。人通りは少なく、石造りの建物に付いた窓から漏れる、限られた灯りだけが路地を照らしていた。

窓から差す光と光の合間、影の中を縫うように少女が走っていく。黒い毛に覆われた耳が揺れる。振り返ってナインを見つめる表情には怯えが含まれているように見えた。

ここまで来ればわけはない。少女にとっては勝手知ったる庭のようなものだったのかもしれないが、ナインは元軍人であり現在は前衛の傭兵だ。彼女が長い脚を一度駆けさせれば、何ヤルムの差があろうと関係ない。年端も行かぬ少女の稼ぐことができる距離など、たかが知れていた。

街中を歩いている時、阿呆のように隙を晒していたとしても、結果で言うならばナインを狙うべきではなかったのだ。

ついにヴィエラの女は少女の手を掴んだ。急な制動がかかったことで、ミコッテの少女は倒れそうになった。

「手間かけさせやがって……!」

ミコッテの少女は怯えきった表情を見せた。大きな栗色の瞳には大粒の涙が浮かんでおり、今にも溢れ出しそうだ。ナインはどきりとした。非常に胸が痛む。これじゃあ傍目にはどっちが悪人なのかわかんねーじゃねぇかよ。

だからつい『財布を取り戻す』という当初の目的を忘れてしまった。

もっとも、彼女は少女を追いかける途中からその目的を半分以上忘れていた。ナインはとにかく『少女を捕まえる』ということしか考えていなかったのである。典型的な手段と目的のすり替わりだ。これはとにかく目の前の課題を進行させることだけを考えるという、元兵士特有の思考の名残でもあった。一点に集中することで確かにスリに追いつくことは達成できているが、その後のことを考えていなかったのは痛手となった。

「へへ、そいつを離してやりな、姉ちゃん」

「ガ、ガルフさん……」

路地の奥から一人の男が歩み出てきたのだ。

少女からガルフと呼ばれたミッドランダーは大柄であった。全体的には筋肉質ではあるものの、筋肉の上を鎧のように分厚く贅肉が覆っているようだった。髪の毛は黒い短髪ながら、顔にはいくつか傷の痕が見られる。これまで人間を相手に凄み続けた代償なのか、あるいは生まれつきの特徴なのか、目は鋭く釣り上がり、眉間に皺が寄せられている。その上で口元は笑みを浮かべているのだから一種気持ち悪ささえあった。このような大男が向こうから歩いてきたら、大抵の人間は道を空けるだろう。

ナインは彼をひと目見てろくでもないゴロツキだと判断した。

がまあ、相手がゴロツキであろうと身なりのいい紳士であろうと、彼女はおそらく同じことを口にしていただろう。

「断る」

「ぁあ?」

彼女はミコッテの手を引いて、自分の後ろに隠してしまった。少女は思わぬ展開に戸惑いの表情を浮かべている。

「姉ちゃん、そいつはスリだぜ。俺様に渡してくれりゃあ、財布の中身がなくなっていないかちょーっと『確認』して、無事に財布を返してやる。そうでなけりゃあ、痛い目に遭っちまうかもしれないぜぇ? 楽しい旅行で来たんだろ? こんなつまんねえことで思い出を汚しちゃあいけねえよ……」

なっ? とガルフは目を瞑って微笑みを作った。

気持ちわりぃ笑顔だな。

「おいクソガキ。こいつがこの辺の元締めか?」

黒髪の少女は戸惑いつつ頷いた。このヴィエラはどこをどう解釈したとしてもスリの被害者であり、自分の味方などではないはずだ。加害者の自分が言うのもなんだけれど、自分を渡してしまった方が、多少の『手数料』を取られるとは言っても確実に安全である。そうしない理由がない。

だというのになぜ自分なんかを――悪い大人に安く使われる、しがないスリでしかない自分を背に隠そうとするのか。少女にはナインの考えが全くわからなかった。

あるいは。

ありえないことだが、あるいは。

このヴィエラの女性は、正義感が強く、義理人情に厚い人間なのではないか――。

「つまんねえことかどうかは俺が決めんだよ! 死ね、クソデブ!」

口が早いか、手が早いか。ナインは右ストレートを繰り出していた。その拳は的確にガルフの顎を打ち据えた。

「がっ」

男が短く呻いたかと思った次の瞬間、彼の脳は大いに揺れた。的確な殴打が彼に脳震盪を引き起こしたのだ。もちろんナインはそれを狙っていた。

視界の激しい揺れに耐えられず、肥えたゴロツキはその場に膝をついた。肉に守られていたとしても軍隊と傭兵で仕込まれた拳の衝撃に耐えられるものではないらしい。それに彼の目が拳を視界に捉えられていたかも怪しい。吐き気が止まらず、手まで地面に突いた。ガルフと呼ばれた男は膝をついた状態で困惑の表情を浮かべていた。

「死ねオラァ!」

膝をついて下がった頭の高さが丁度いい。そう言わんばかりにナインは彼の頭を蹴り飛ばした。ヴィエラの長い脚が綺麗に円形を描く。その長所は確かに遠心力を得るには適しているが――あまりにも暴力的な利用方法だった。

ゴロツキは可哀想なことに首を軸にして錐揉み回転しながら飛んでいった。商店の裏口近くに叩き込まれ、彼は野菜屑や汚物にまみれて転がった。そのまま動かないところを見ると、どうやら気絶したらしい。そうでなくともナインの打撃を受けては重傷確定であり、治療に一ヶ月はかかるだろう。

少女は一連の様子に息を呑んだ。まるで『正義の味方』みたいだと思ったのは間違いだった。

この女はそんなものとは程遠い――本質の上ではガルフと変わらない、暴力を振るうのにためらいがなく、好き勝手に生きる人間だ。

ミコッテがそんなことを考えている間に、ナインは彼女の手から革袋を引ったくった。紐を緩めて中を覗き込み、自分のギルが減っていないか確認している。

「…………」

少女の視線に気づいたようで、ナインは目を合わせた。目は睨みつけるように細く、その表情は不機嫌そのものだ。

「んだよ、一銭も恵んでやんねえぞ」

「別に、いらないもん」

少女は嘘をついた。日銭に困っているからこんなことをしているのに、それでもこの女性には安く見られたくないと、なんとなく思ったのである。

「はーん? だったら擦り切れた服を何とかするんだな。見た目は大事だからよぉ」

ナインに指摘され、少女は急に自分の服装が恥ずかしいもののように思えてきた。袖についた泥を落とそうとしたが、すぐに落ちる汚れではなかった。自分の背中に袖を隠すが、ナインはそれに気づいていたのかにやにや笑みを浮かべている。

「……あなたはどうしてわたしを叩いたりしないの?」

思ったことを口にしてみた。ナインは財布をスられた被害者だ。対して自分は加害者であり、当局に突き出されたり金品を要求されたとしてもおかしなことではない。それがむしろ自然なことだ。

だがナインにはそういう素振りが一切ない。ゴロツキのガルフを殴り蹴り飛ばしたのは感情の発露だとして、それが自分に飛んでこないのは不思議だった。

「あ? 女子供を殴る趣味はねえよ」

「でも、でも、わたしは払えるもの何も持ってないよ?」

「じゃあ何ももらわねえよ。ないところから引き出そうとしても無意味だろうが」

言われれば確かにそうなのだけど。

そうなのだけれど。

「あ、だからってお前にギルを恵んでやるほど慈善家ってわけじゃねえぞ」

ナインは自分の服についた埃を払いながら言った。この場から去るようだ。

「俺は、お前の人生に一イルムも関係ねえからだ。お前がこんなクソみたいな生活をやめたいと思ったなら、お前自身の力で這い上がれ。俺から恵んでやれんのはそれだけだ、クソガキ」

じゃあな、と言いナインは後ろ手で右手を振って別れを告げた。

薄暗い路地から出ると、表通りの喧騒が戻ってくる。日はすっかり沈んでおり、道沿いに設けられた街灯が橙色の光でもって通りを照らしていた。

ま、光あるところには影ありってこったな。

ナインの脳裏には特に何の感慨もなくそんな言葉が浮かんできた。貧民と、それを利用する悪いやつ。そんな構造はどこの街にだって存在する。帝都ガレマルドにだって存在したし、彼女の故郷にほど近い王都ラバナスタでさえ見慣れた光景だった。だからスリの少女にはなんとも思わなかった。ゴロツキのガルフは……単純に見た目と言動が不愉快だっただけであり、その場でストレスを発散したに過ぎない。

人混みの中を歩きながら――今度はちゃんと財布の存在を意識しながら――歩いていく。

背中に吊るした剣と盾と槍がそれぞれ小さな音を立てる。こんな危険そうな女から財布を盗んで見せたのだ、あの少女はどうとでもなるだろうさ。

人の間を縫って歩くのにはもう随分慣れてきた。ロクロと別れた地点を通り過ぎ、またしばらく進むとゴブレットの意匠が刻まれた木製看板が風に揺れていた。石造りの建物に硝子窓が嵌められており、中から灯りが漏れている。

「ここが酒場か?」

おそらくそうであろうという勘を信じて、彼女は店に近づいた。

中に入ろうとした、その時。

「ナイン、こっちだよこっち」

透き通った氷のような声。主を探してみると、テラス席にロクロが立っていた。表通りに面した場所に木製のデッキが組まれており、いくつかのテーブルと椅子が並んでいる。

「情報提供ありがとう、麗しいお嬢さん」

ロクロは一人ではなかった。背の小さなミコッテの女性がそばにおり、別れの言葉を告げられると、ぺこりと頭を下げて去っていった。彼女に微笑みながら手を振り、その背中が見えなくなるとアウラの女は椅子に座った。カップが二つ並んでいる。茶でも飲んでいたのだろうか?

「財布は取り戻せた?」

「まあな」

何があったかまでを詳しく聞かせる必要はない。ナインはロクロの向かいにどっかと座った。

新しい客がやってきたことに気づいたウェイトレスが注文を取る。ナインはエールを頼んだ。程なくして樽のジョッキに注がれた酒が運ばれてきた。テーブルに備えられたランプに照らされて、エールの泡が白く輝いていた。酒を口に運ぶと、麦酒特有の風味が喉と鼻に通っていく。

「そっちは女とよろしくやってたのかよ」

「人聞きが悪いな。彼女はあれで冒険者だし、情報屋に紹介してもらったんだよ。僕らが追ってる『例の人間』の目撃者らしくてね」

それにしてはロクロを見つめる瞳に熱があったように思えるが。目も潤んでいたような気がするが。

「それで、アウレリアはここにいたのか?」

「うん、容姿を聞いたところ間違いなさそうだ。ほんの少しだけコールドフォートに滞在して、冒険者御用達の店で食料や物資を補給して、つい先程出ていったようだ」

ナインはエールを吹き出しそうになった。

「はあ!? 追いかけなくていいのかよ!」

「街を出るキャリッジがもうないんだよ。定期便にしろ専属便にしてもね。どうもアウレリアが乗ったものが最後だったようだ。この辺は街の近くにも魔物や獣が出るって言ったろ」

ロクロはウェイトレスを呼んでいくつかメニューを追加した。どうやら夕食をここで済ませるつもりらしい。

「俺たちなら走って追いかけたっていいだろ」

「短時間で縮まる距離であれば、今すぐ追いかけるのが得だろうね。ただ明朝一番早い時間にキャリッジを雇った方が総合で早いはずだ。きみもわかってるんだろ?」

それはそうだ。ナインも冷静に考えればわかることだった。

途中で羽車を拾えるかどうかもわからない。加えて、アウレリアは『聖剣』を所持している。激しい抵抗が予想されるというのに、無駄に体力を使うわけにはいかなかった。

最初から快速便なり足に自信があるキャリッジを探して乗り込んだほうが望みがある。

しかし……ここらで追いつけると勝手に思っていただけにナインは脱力ものだった。椅子の背もたれに体重を預けながらエールを流し込む。炭酸の爽快感だけが彼女の気持ちを癒やしてくれるようだった。

「そういうわけで今日は飲んで食って寝よう。……あ、でも奢らないからね? 前衛がどれだけ食うのか、僕は知ってるんだからな」

ロクロは注文した料理を口に運んだ。パンの間に焼いた魚と野菜が挟んであるようだ。ここは漁業の街と聞いた。潮風の匂いもほんのりと鼻腔をくすぐっている。やはり魚料理がいいのだろうか……しかし肉を食いたい気持ちもある。ナインは渡されたメニュー表を見ながらしばし悩んだ。

結局彼女は魚の塩焼きと、鶏肉と野菜のローストを両方頼むことにした。ついでにパンもいくつか頼み、エールも追加した。

「それはいいんだけどよ……お前、それやめた方がいいぞ、多分」

ここまで会話を続けながら、ナインには気づいたことがあった。もう既に何度も何度も『目撃したこと』があるのだ。

ロクロは年若い女性が近くを通りかかり、こちらに視線を向ける――否、ロクロに見惚れるたびににっこりと笑顔を返すのだ。

「なぜ?」

女性にはこうするのが当たり前じゃないか、とロクロは首を傾げた。

美しいアウラが微笑みを向けるたびに彼女らは顔を真っ赤に染めて、走り去っていく。ロクロ自身は手練ゆえ、女に刺されるという事態にはなるまいが、彼女の周りで女たちの諍いが起きる可能性は否定できない。いや……しかし……出会って間もない俺が知らないだけで、もう何度か起きているのかも……。

そういった説明をすべきかどうか悩んでいるうちに料理が運ばれてきたため、ナインはどうでもよくなってしまった。俺とこいつの人生も本来関係ないはずなんだ。だから、ロクロがどうなろうと関係ない。それだけは確かなはずだった。

次:

感想箱(匿名可能・登録不要。Googleフォームが開きます):

サポートいただけると執筆速度があがります。