小早川隆景に学ぶ交渉術 その1「村上水軍を味方に引き入れよ」

「謀略の神」と呼ばれた毛利元就の息子で、元就が安芸(現在の広島県)の一地方領主から中国地方の覇者へと昇り詰めるのを助け、元就の死後はその後継者である輝元を支えた小早川隆景(こばやかわ たかかげ)。

豊臣秀吉や黒田如水(官兵衛)からも一目置かれた智将であり、活躍したエピソードには事欠かない人物です。本記事ではその生涯を追いかけながら、「交渉」という切り口で隆景の魅力に迫ってみたいと思います。

誕生、そして小早川家へ

小早川隆景は1533年生まれ。

1534年生まれの織田信長と同世代です。

毛利元就が36歳の時の子供で、隆景が生まれた頃の毛利家は安芸の一地方領主に過ぎない存在でした。

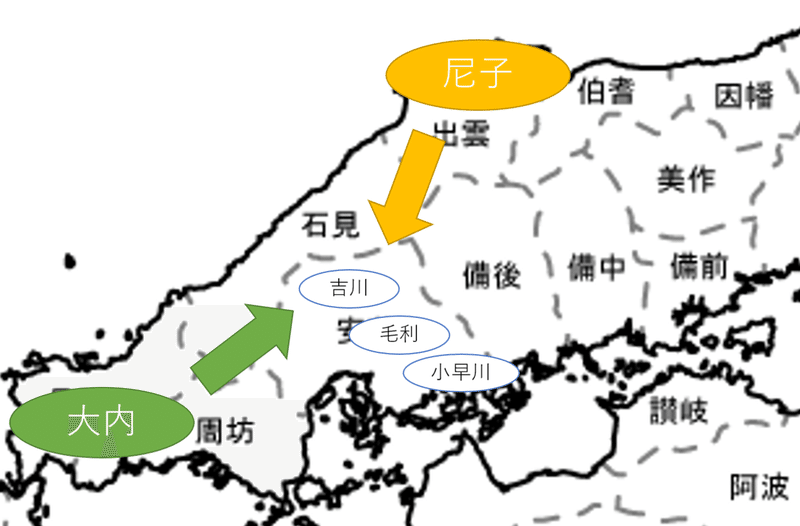

周防(山口県)の大内家、出雲(島根県)の尼子家という強大な勢力に挟まれ、元就たち安芸の領主は両者の顔色を伺いながら、優勢なほうに付き従って命脈を保っている状態でした。

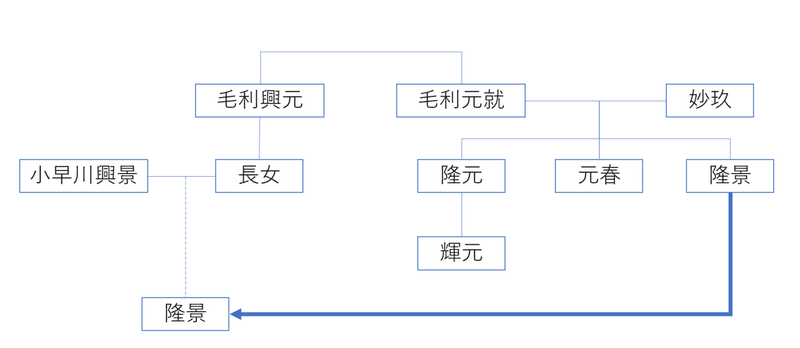

そんな中、元就は安芸の地方領主たちをまとめ上げることによって勢力の拡大を狙います。そしてその一環として隆景を、毛利家と同じく安芸の地方領主であった小早川家に養子として送り込んだのです。

当時の小早川家当主・興景(おきかげ)は後継者のいないまま23歳の若さで病死してしまいました。興景は元就の兄の娘(隆景にとってはいとこ)を妻にしていたため、その縁で成立した養子縁組でした。

そしてその数年後には、次兄・元春も吉川家に養子として送り込まれます。

長兄・隆元は元就の後継者として毛利家に残り、本家である毛利を吉川家、小早川家が支える「毛利両川」と呼ばれる体制が形作られたのです。これによって勢力を得た毛利家は、安芸の領主たちの盟主という立場を獲得。

まだまだ大内・尼子には及ぶべくもありませんが、両者にとって無視すべからざる勢力へと成長していったのです。

大内家の実質的な滅亡

そんな中、大内家で大事件が起こります。

重臣の陶晴賢(すえ はるかた※)が主君である大内義隆(おおうち よしたか)と対立し、挙兵。義隆は大寧寺に逃れますが、自害に追い込まれます。

そして陶晴賢は大内家を実質的に乗っ取るのですが、義隆の養子を新たな当主として迎え、名目上は家臣という立場を取り続けました。

この隣国の大事件を、毛利家は静観します。

毛利家内部では、主君を自害に追い込んだ陶は許しがたいという声も上がりました。しかし、当主である元就は彼我の戦力差を考慮して陶との対立を回避。陶の行動を黙認する一方、この混乱を利用して安芸の他の領主たちに対する影響力を強め、勢力の拡大を図りました。

しかし、やがて陶(名目上はあくまで大内)が安芸の領主たちに対する統制を強めてくると、これに反発。

「主君を死に追いやった謀反人・陶晴賢を討つ」

という大義名分を掲げて陶との対決姿勢を鮮明にします。

これに対して陶晴賢は毛利討伐を決断。自ら2万の兵を率いて出陣しました。

※謀反前は義隆の「隆」の字をもらい、「隆房(たかふさ)」を名乗っていました。

決戦は厳島

2万の陶軍に対し、迎え撃つ毛利軍は5千。

4倍の兵力差がある以上、まともに戦っては勝ち目はありません。

また、たとえ一度勝利を収めたとしても国力の差が大きいため、陶晴賢や主力を取り逃がしては後日力を取り戻して復讐されてしまいます。

そこで毛利元就が立てた作戦は

「陶軍を厳島に誘い込む。そして油断しているところを奇襲し、陶晴賢の首を獲ると共に、陶軍の主力を壊滅させる」

というものでした。主将と主力をまとめて滅ぼすことで、力関係を一気に逆転させようというのです。

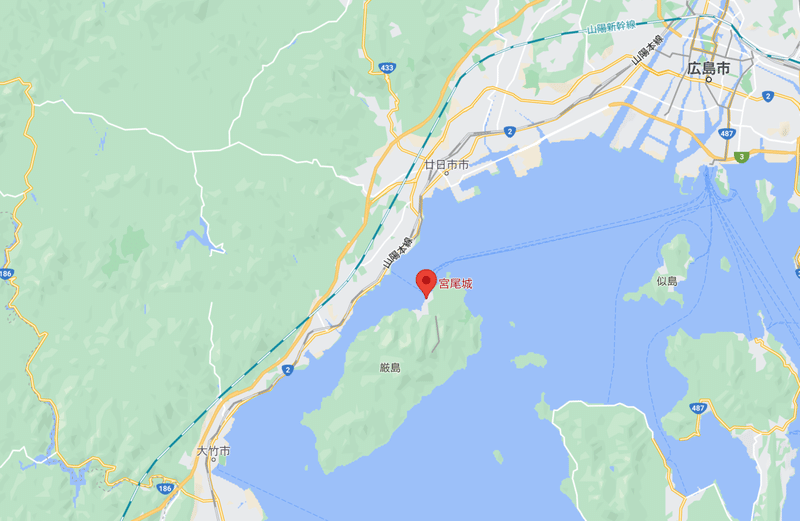

この作戦を成功させるには、まず陶軍を厳島におびき寄せる必要があります。そこで元就は厳島の北部に宮尾城を築くとともに

「元就は宮尾城を築いたことを後悔している。もし宮尾城を奪われたら、この戦は負けだと思っている」

という偽情報を流しました。ちなみに位置関係はこんな感じです(GoogleMapより)。

もちろん陶晴賢も歴戦の将。謀略の可能性を考えて、この情報の真偽を慎重に分析します。しかし、元就の方が一枚も二枚も上手でした。裏を取るために調べたすべての結果が「元就は宮尾城を失うことを恐れている」に帰結するよう複数のルートから情報を流しており、ついに陶はこの情報を信じてしまいます。

そして全軍を挙げて厳島に渡り、宮尾城を攻略した瞬間、彼は自分の勝利に手が届いたと確信したはずです。それが自身の死亡フラグであるとは気が付きもせず。

「謀略の神」と呼ばれた毛利元就の面目躍如!

……とされているのですが、宮尾城は毛利と陶の戦いが始まる前から存在していました。元就が「築城した」とされたのは、実は陶軍の襲来に備えた補強工事だったようです。

そして対毛利戦において宮尾城を押さえることは極めて重要であり、陶晴賢はごく合理的な判断を下して宮尾城を攻めた。元就はたまたまその状況を利用した、というのが実情のようです。それはそれで凄いことなんですけど。

いずれにせよ、厳島に渡った陶軍2万に対し、毛利軍5千が奇襲をかけようとしている。

決戦の舞台は整い、長かった状況説明もようやく終わりました。ここからがやっと今回の本題です。

厳島に渡るには

元就の思惑通り、陶晴賢とその軍勢は厳島に渡りました。

あとは奇襲をかけるだけなのですが、そのためには当然、毛利軍も厳島に渡る必要があります。それも、陶軍に気付かれないよう、密かに、速やかに。

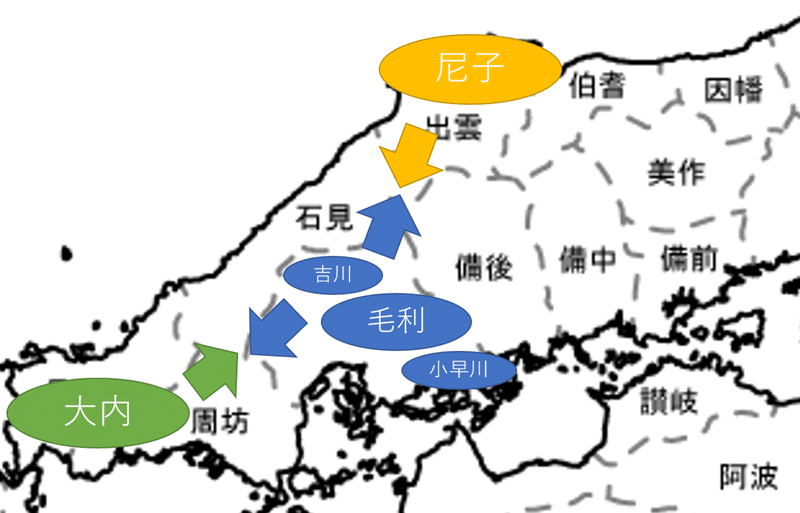

そのためには大量の軍船が必要になりますが、元就が目を付けたのは村上水軍でした。

村上水軍は、元就の時代より少なくとも200年以上前から瀬戸内海を拠点に活躍する水軍で、海上を行く船から通行料を(場合によっては強制的に)徴収する代わりに安全を保障するという、要するに海賊稼業に従事している人たちでした。当然ながら多くの船を持っており、陸を拠点にする毛利軍や陶軍よりも船の扱いに長けています。

そして元就から村上水軍説得の任を与えられたのが、久しぶりに名前が出てきた今回の主人公、小早川隆景でした。

一方、陶晴賢も村上水軍の重要性には当然ながら気付いており、味方に引き入れるために動き始めます。

状況を整理

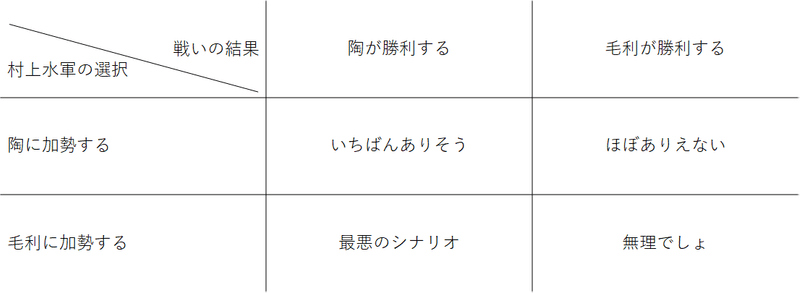

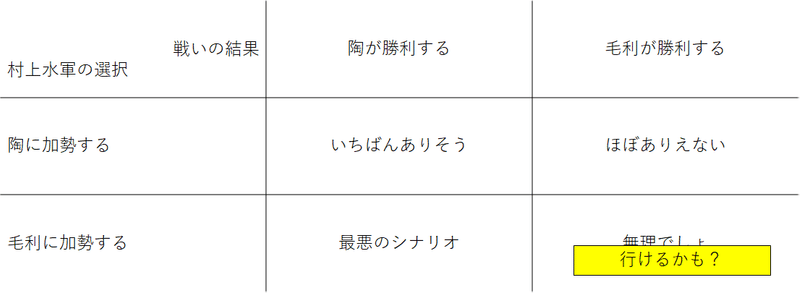

毛利、陶の双方から誘いをかけられた村上水軍。彼らの立場から、状況を整理してみましょう。

領国は、陶が周防・長門(現在の山口県)を中心に数か国を領しているのに対し、毛利は安芸の一部のみ。

動員可能な兵力は、陶2万に対し、毛利5千。

短期的に見ても長期的に見ても、陶が圧倒的に優位です。うっかり毛利に肩入れをした挙句に毛利が敗れるようなことがあれば、陶の恨みを買って今度は自分たちが攻められかねません。

戦いの結果として「陶が勝利する」がほぼ間違いない状況で、毛利に加勢するという選択肢はあり得ません。毛利、そして交渉を任された隆景の立場からすれば、非常に難しい交渉と言わざるを得ません。

村上水軍を味方に引き入れよ

このような状況下で、隆景は交渉役として乃美宗勝(のみ むねかつ)を送り込みます。

宗勝は隆景が最も信頼する家臣のひとりであり、小早川水軍の中心人物でした。彼は村上水軍の首脳を訪れてこう言います。

「一日だけ。いや、厳島へ渡る時だけで良い。我々に力を貸していただけないだろうか」

「行きだけ? それじゃあ、帰りはどうするのです?」

「戦に勝てば、敵の船を奪うなりしてどうとでも帰ってきます。負ければ全員討死するので、帰りを心配することもありません」

結論から言うと、このやり取りで毛利軍の覚悟を知った村上水軍は、毛利に味方することを決断します。

この台詞は元就の指示とも、隆景の知恵とも言われていますが、重要なのは誰が考えたかではなく、誰が言ったか。小早川家の重臣であり、村上水軍と同じく海の男である宗勝の口から出た言葉は重みが違います。

そして「情」だけでなく「理」の面でも変化がありました。

歴戦の村上水軍首脳は、戦の趨勢を決めるのが兵力差だけでないことを知っています。宗勝の言葉に、毛利軍の覚悟と優れた指揮官がいることを察した彼らは、マトリクス右下「毛利に加勢/毛利が勝利」が現実味のある選択に見えたきたのです。そしてその可能性があるとなると、今度は

「毛利に加勢して勝利に貢献したら、より多くの恩を売ることができる」

という毛利に着くべき材料が増えることになります。

かくして、村上水軍にとっては「どう考えても陶に加勢するの一択」という状況は覆ったのでした。

なお、対する陶の側はあまりに簡単な交渉だと油断したのでしょうか。書状を送って味方になるよう促しただけだったそうです。

厳島の戦い、そして

村上水軍の加勢を得た毛利軍は厳島に渡り、宮尾城にいた陶軍に奇襲をかけます。数に勝る陶軍でしたが油断しきっていたところに攻撃を受け、海上は村上水軍によって封鎖されていたため逃げ場もなく(行きだけではなくちゃんと味方してくれました)、一方的に討ち取られていきます。

そしてついに主将・陶晴賢も追い詰められ、自害して果てたのです。

「陶軍を厳島に誘い込む。そして油断しているところを奇襲し、陶晴賢の首を獲ると共に、陶軍の主力を壊滅させる」

という毛利元就の戦略は見事に当たりました。そしてこの戦いをきっかけに、毛利元就は中国地方の覇者へと駆け上がっていきます。

今回のポイント

小早川隆景は不利な条件下で、村上水軍を味方に引き入れることに成功しました。成功の理由は色々考えられますが

「交渉役に乃美宗勝を抜擢し、不退転の覚悟を示したこと」

は間違いなく大きかったでしょう。

戦いの行く末などは、どれだけ情報を集め、どれだけ考え抜いても最終的には

「やってみないと分からない」

ものです。

そんな時、決め手になるのは何をやろうとしているかではなく、誰がやろうとしているか。助力を求める際、相手に

「どう転ぶか分からないが、こいつなら少なくとも全力を尽くし、最後まで諦めないだろう。その結果うまくいかなかったとしても、悔いはない」

と思わせるにはどうしたら良いか。

戦国時代のみならず、現代でも十分に通用する考え方ではないでしょうか。

次回は羽柴秀吉との交渉を通じて、交渉の重要概念であるBATNAを学びます。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 小難しい話からアホな話まで、気の向くままに書いてます。 「スキ」を押すと、これまでの記事のエッセンスやどうでもいいネタがランダムで表示されます。