【短編小説】冥界なんぞ笑止に付す

——やれやれ。何なんだここは……。

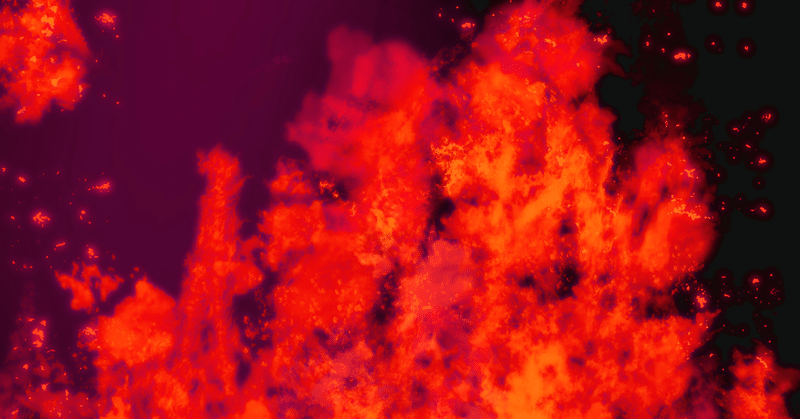

ケイコは無数の針によって串刺しとなった人間のうえによじ登って、束の間の休息を取ろうとしていた。あたり一帯は、針で鬱蒼と覆われた山が広がっている。

ケイコがしがみ付いていた男が、したで呻き声を漏らした。男は針と針との隙間に足を滑らせてしまったようで、後ろに反った胴体は二本の太い針が貫通していた。そんなほぼ瀕死状態の男の両肩にケイコは足を掛け、頭を掴んでバランスを取っている。顎をがくがくと揺らしながら泡を噴いている男は、焦点の合わない目で天を仰いでいた。

「どうせなら早く死ねよ」

片方の口端を吊り上げ、鼻で笑った。このどうせならには二つの意味が含まれていた。「どうせ死ぬんだし、気持ち悪いからさっさと事切れろ」というのと、「どうせ死んだってまた生き返るんだから」という達観したものが一緒くたになっていた。

なぜ自分はこのような針地獄に放たれてしまったのか、よくわからなかった。恐らく、生前にろくなことをしなかったんだろうくらいの予想はできるが、生前の記憶というものが判然としないためにどこか腑に落ちないものがある。

「さっさと、うえ登らんかいっ。叩き潰されたいんか」

どら声に振り返ると、筋肉隆々の黒鬼が腕をしなわせながら棍棒を振り上げている。なんて面倒臭くてややこしい世界なんだ——。

針に貫かれて死ぬのも、鬼に潰されて死ぬのも結局同じような気はしたが、ケイコは前へ進むポーズを取ることにした。

前方にあった針の一つを片手で掴んで体を支えるようにし、反対の手を伸ばして両手で針を握ってみる。だが針の表面はしなやかに滑り、きつく掴んでいるにも拘わらずじりじりと腕がずり下がってしまう。

前へ踏み出した裸足が空を蹴り、どこへ下ろすべきか逡巡した。

「このうすのろま。ちんたらしとらんと、さっさと前行かんかいっ」

鬼が煽るような口調でまた吠えた。途端、頭に沸いた苛立ちに任せるようにして、男の肩に掛けていた軸足を目一杯蹴り上げ、同時に左足も振り上げて反動を付けて飛んだ。

体がふっと浮いたのも刹那。ケイコは落下のさなか、切っ先を厭に尖らせた針たちが待ち構えているのを捉えた。

前のめりに倒れた胴体、伸びきった右足に針が刺さり、肉をちりぢりに切り裂いた。

臓物を突き破られた痛みで、ケイコは吐物をそこかしこにばら撒く。

体はびくんと痙攣し、血を噴きながら律動を繰り返す。

そこに前触れもなく驟雨が降りだした。血は雨で洗われるどころか、なお溢れ、雨水と混ざって濁っていく。

朦朧とした意識のなか、雨音に紛れるようにして、微かに何かが飛来してくるような音が聞こえた気がしたが、もうケイコにはどうだっていいことだった。遅かれ早かれ、絶命しようとしている身などどうなったって知ったことではない。

ぐちゃ——。

ケイコの背中に命中したそれは、胸のなかほどまで鋭く肉を抉った。うわごとのように漏れる呻きとともに、口からは夥しい血が飛散する。

突き刺さったものが、今度は天の方向へとぐいと引かれた。ケイコの体は不思議とそれに引っ掛かかったまま抜け落ちず、吊り上げられた魚の如く宙へぶらんと持ち上がっていく。

深く刺さっていた針たちは抜け、ケイコの胴体や足からは雨のように血が滴り落ちて注いだ。

「釣れた釣れたっ」

嬉々とした表情で、釈迦は釣果である人間を見つめていた。

「ここは天界ぞ。そなたは運がいい、喜びたまわれ」

うっすら目を開けたケイコは、大仏よりも遙かに大きい釈迦に呆気に取られ、眉を顰めた。

「なあ、そなたよ。何故わたくしがそなたを釣り上げたかわかるか」

やさし気に目を細めた釈迦が、意地悪そうな笑みを口元に浮かべる。

「……さぁ。心当たりも何も。釣れるなら誰でもよかったのではありませんか?」

禍々しい針地獄とは一変した、新緑の芽吹く春を思わせる清々しい景色にケイコは眩暈を覚えた。

どこからともなく漂ってくる甘い香りが鼻腔内に纏わりつく。

「いやいや、ちゃあんとそなたを狙って釣ったのだから、誰でもという訳ではないぞ」

「はぁ……」

「半ら死にの男のうえに乗って目をぎょろつかせていたそなたは、実に人間らしかった。そなたが何故地獄に落ちたのか、暇つぶしにじかに話を聞いてみたくなったのだよ」

恍惚とした表情の裏で釈迦が舌なめずりをしているように見えた。そのいやらしさに、ケイコの肌が粟立つ。

「天界はよほどつまらない場所のようで。地獄よりは、よっぽどいい場所なんでしょうが……」

腕に浮かぶさぶいぼを手でさすりながら嫌味ったらしい愛想笑いを向けると、釈迦のこめかみが不快そうに跳ねた。

「それにあたしのことを聞いたって、何も面白いことなんてありゃしませんよ。だって、頭のなかは空っぽなんですから」

ケイコは虚空を大げさに仰ぎ見た。ついで試しに生前を思い出そうとしてみるも、何も浮かんではこなかった。

忘れ切った夢をどうしたって思い出せないように、ケイコの昔の記憶はすっかり掻き消えてしまっていた。

*芥川龍之介の『蜘蛛の糸』のオマージュです。(小説講座の課題でした)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?