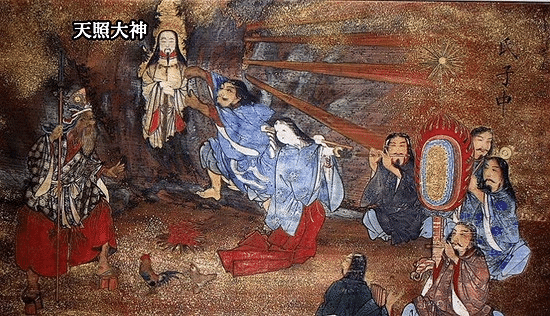

神語から学べる!困難を乗り越える知恵とは?(前編)【上巻】⑷天の石屋戸ー日本最古の歴史書『古事記』⑨ー

こんばんは。りたろです。

自らの持ち味を社会に貢献する「『和』の学級経営」を軸に発信しています。

今回は、

「日本人のための『和の国・古典文学』講座」という主題のもと

『古事記』の中にある

「天の石屋戸」(上巻)を紐解くことで、

『和の国・日本』とは何か?を考えていきたいと思います。

神語から学べる!困難を乗り越える知恵とは?(前編)

【上巻】⑷ 天の石屋戸

ー日本最古の歴史書『古事記』⑨ー【今日の内容】

1)世界最初の「ひきこもり」は天照大御神だった!?

2)問題が起きたら「みんなで話し合って決める」

3)天の岩屋戸は「日食」を象徴的に描いた?!

前回の記事でのお話です。

海原を治めるはずだったスサノオが追放され、

アマテラスに会いに行くと

勘違いしてしまい、「誓約」をすることに。。。

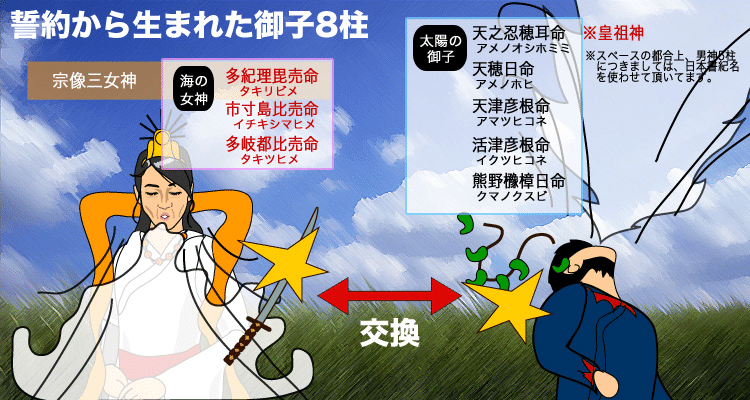

「誓約」の結果。

スサノオの正しさが証明されたのですが…。

このことがきっかけで世界がものすごいことになってしまうんです…。

※余談ですが、

「誓約」で産んだ

男神は、アマテラスの子ども。

女神は、スサノオの子どもという位置づけになっています。

そして、

アマテラスの子である

「天之忍穂耳命(アメノオシホミミノミコト)」は

後に天孫降臨することになる

「邇邇芸命(ニニギノミコト)」の父になります。

1)世界最初の「ひきこもり」は天照大御神だった!?

「誓約」で正しさが証明されたスサノオ。

みなさん。

スサノオの性格を覚えていますか?

・勇猛果敢

・迅速

・荒れすさぶる

・やんちゃ

・ときに律義者

そして

・お調子者

なんです(笑)

「やったあああ~~!!俺が勝ったああ!!」

という感じで散々に暴れまわっちゃうんです!!(笑)

どんな暴れ方をしたかというと

田んぼのあぜ道を壊したり

田を育てるうえで大切な用水路を埋めたり

御殿にうん〇をまき散らしたり

本当にめちゃくちゃですよね!(笑)

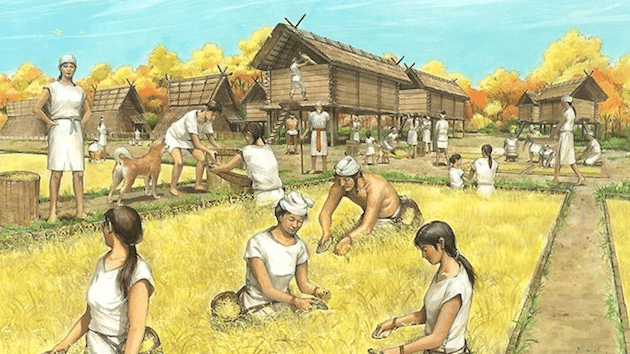

この時代は、ちょうど

弥生時代

だと考えてください。

弥生時代は「農耕」を中心とした社会でした。

そのため、田んぼというものはとても重要なもので

人々の命と直結するものなんです。

しかも!

国民一人一人の幸せを祈る大切な施設である御殿に

うん〇をまき散らす。

お祀りは穢れたところでは行うことはできません。

スサノオがした行為は、

人々の命の危機を生み、

祭事を停止させ、

社会基盤を破壊する重大な行為だったのです。

このことは、

日々アマテラスのもとに伝えられていました。

しかし、

『田んぼのことは、土地がもったいないから壊して元通りにしようとしたのかもしれません…』

とか

『御殿のことは、お酒で気持ちよくなってしまって間違えてしてしまったのかもしれません…』

と必死に理由をつけて弟をかばっていました。

「誓約」の一件もあり、強く言いにくかったのかもしれません。

…………

しかし、

スサノオの所業はさらにエスカレートしていきます。

アマテラスは儀式で使うための衣を

機織り女に織らせていました。

儀式で使う衣ですから、当然神聖なものであり、

機織り小屋も大変神聖なものでした。

そこにスサノオがやってきて。。。

小屋の天井に穴をあけ

そこから死んだ馬を投げ込んだのです!!

しかも、

投げ込んだ馬で機織りが壊れ、

その棒が機織り女の陰部に突き刺さり、

なんと死んでしまったのです。。。

神聖な場所に死んだ馬を投げ入れ、

神聖な衣を汚し、

しまいには死人まで出してしまった。

こうなってしまったら、

さすがのアマテラスもスサノオをかばうことはできません。

「もうかばいきれない。私が頼りないばかりにとんでもないことになってしまった。ごめんなさい…。もう、何も考えたくないわ…。」

と言って、

アマテラスは岩屋にお隠れになってしまいます。

なんと!

世界最初の引きこもりは天照大御神だった

のです!!(笑)

でも、これ笑い事ではなく、

本当に大変なことだったのです。

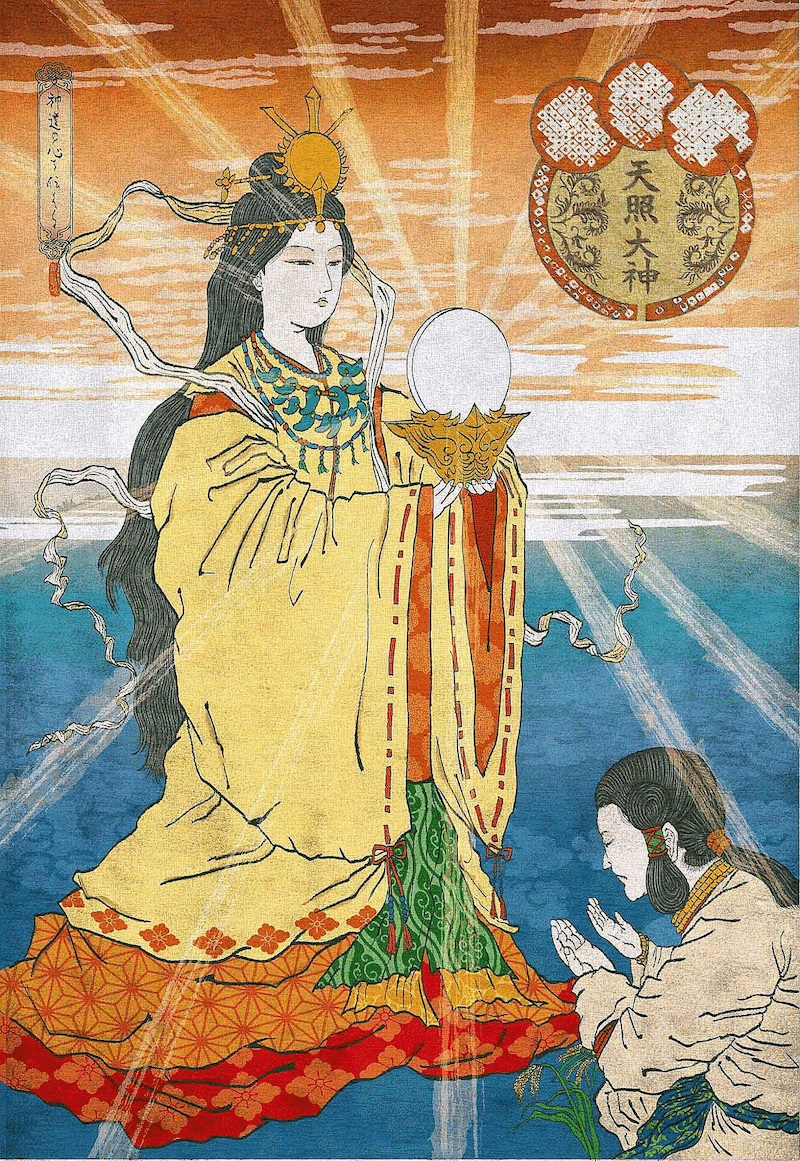

天照大御神は太陽神です。

「太陽が隠れてしまった」

これは、世界から光が消えることを意味します。

高天原(天上世界)も中つ国(地上世界)も

世界は闇に包まれ、

たくさんの災いが世界に満ち溢れることになります。。。

2)問題が起きたら「みんなで話し合って決める」

「このままでは高天原も中つ国も滅びてしまう…」

「なんとかしてアマテラス様に石屋から出ていただかなくては…」

「でも、一体どうすればよいのか…」

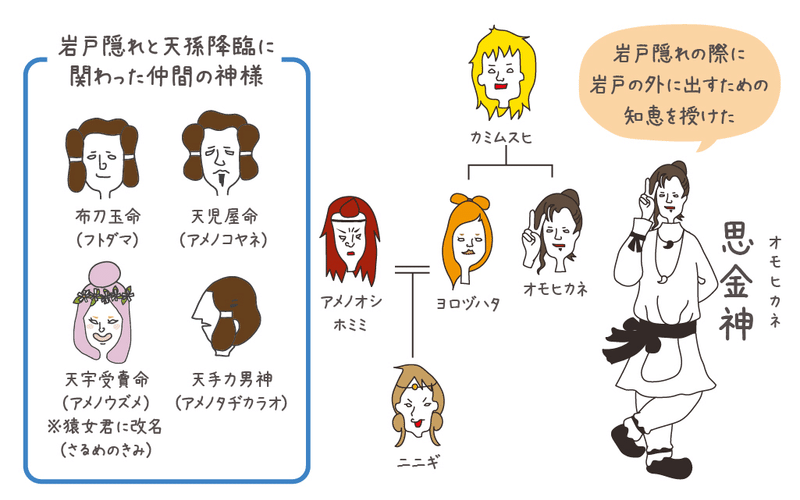

7柱の神々はどのようにすればよいのか話し合い、

そこで、白羽の矢が立ったのが

『思金神(オモイカネノカミ)』

です。

このオモイカネノカミは

天之御中主神(アメノミナカヌシノカミ)の次に現れた

高御産巣日神(タカミムスヒノカミ)の子どもだったのです。

そして、

オモイカネノカミの方策で

アマテラスを石屋戸から出すための行動が開始します。

まず、

世界中のニワトリ(長鳴鳥)を集めて

石屋戸の前で一斉に鳴かせました。

鶏が鳴くと太陽が昇ることから鳴かせたんですね!

このことからもニワトリは天照大御神の使いであると言われているんです!

そのため、伊勢の神宮にはニワトリがいるんですね!

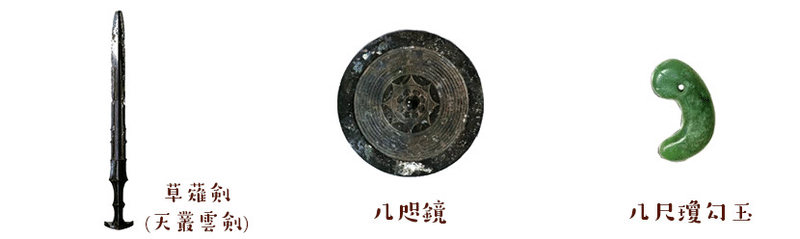

次に、

お祭りに必要な道具をつくり始めます。

伊斯許理度売命(イシコリドメノミコト)に

『鏡』をつくらせました。

そして、

玉祖命(タマノオヤノミコト)に

『勾玉』をつくらせました。

現代では、『鏡』は100円ショップに行けば簡単に手に入りますが、

弥生時代当時の日本列島には、

朝鮮半島から鉄鉱石を取り寄せ、

鉄製の鏡をつくらなければならない大変貴重なもので

作ることができるのは「国家のみ」と決められていました。

また、『勾玉』も当時の宝石で、大変貴重なものであり、

王権のシンボルとなるものでした。

後に、『鏡』と『勾玉』は、

アマテラスの孫であるニニギノミコトによって

高天原から中つ国にもたらされることになります。

『草薙剣』と合わせて、「三種の神器」とも呼ばれるようになります。

次に、祭りに必要な道具がそろうと、

石の前で、にぎやかにお祭りを始めるのです!

オモイカネノカミが考えた策では

とにかく、アマテラスに聞こえるようににぎやかにやることが

大切でした。

アマテラスが「何だろう?」と覗いて出てくるのではないか?

と考えていたんですね。

そして、

先ほど作った『勾玉』と『鏡』を

枝ぶりのよくそろった榊の枝にかけました。

石屋戸の前では、

天児屋命(アメノコヤネノミコト)が

祝詞(のりと:祭りの前に神様の前で唱える祝いの言葉)を唱え、

石の真横に腕力の神様である

天手力男神(アメノタヂカラオノカミ)が準備をして

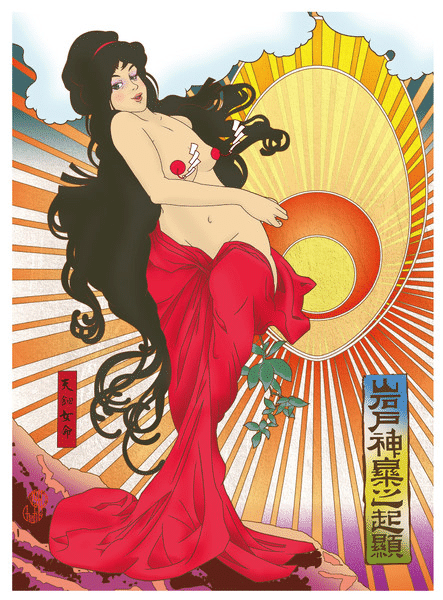

いよいよ神楽が始まりました。

どんちゃん騒ぎをして

歌舞音曲が鳴り

天宇受売命(アメノウズメノミコト)が中心に立ち、

桶を踏み鳴らし、

なんと胸乳をあらわにして服の帯を陰部のところまで

押し下げて情熱的に踊ると、

「うわああああ!!」

「きゃはははは!!」

「おおおおあおあああおあ!」

どっと笑い、

大盛り上がり!!

ここまでオモイカネノカミの作戦通りでした。。。

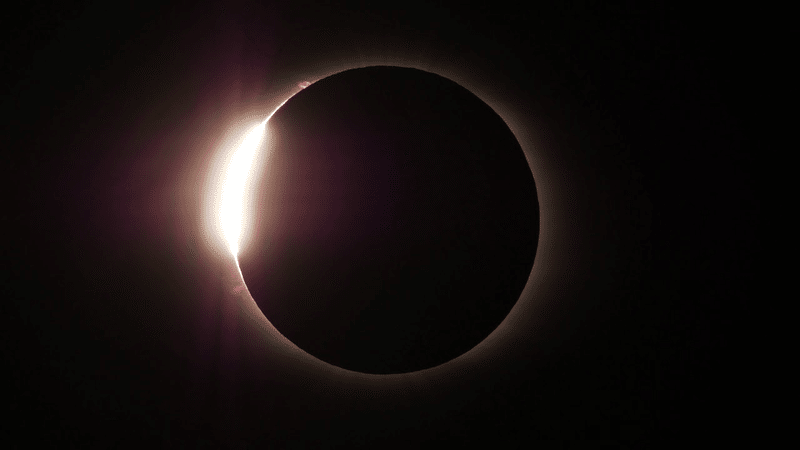

3)天の岩屋戸は「日食」を象徴的に描いた?!

そして!!

ついにアマテラスが

「太陽の神である自分が隠れていて、みんなは困っているはずなのにどうしてこんなににぎやかな声が聞こえてくるのだろう??」

と不思議に思い、

石戸を少しだけ開けて

『何が起こっているの?』

とお尋ねになりました。

すると、

「じつは…。あなた様よりも尊い神様がいらっしゃいます。それゆえにみんなが笑っているのです。」

と。

「太陽神である私よりも尊い神とはどのような神なのか?」

気になったアマテラスはさらに石戸を開きます。

すると、

そこにすぐに布刀玉命(フトタマノミコト)が

『鏡』を差し入れます。

アマテラスは『鏡』に移る自分と同じように光り輝く神をよく見ようと

石戸を大きく開き、上半身を石戸から出そうとしたその時!

横に控えていたアメノタヂカラノカミが

アマテラスをつかんで引っ張り出し、

フトタマノミコトが石戸にしめ縄をパッと張って

戻れないようにしました。

すべてはオモイカネノカミの作戦通り。

本当に天才ですよね!

このオモイカネノカミ。

「知識の神」と言われているんです!

「あなたたち私がいないと困るんでしょ?

しかたないから出ていってあげるわ。」

と思わせるのではなく、

「これでは私の立場がないわ。

すぐに出ていかなくちゃ!!」

と自分から出ていくように仕向けたところが

よく考え抜かれた作戦ですよね!

アマテラスが石戸から出ると、

高天原も中つ国も光を取り戻し

元の明るい世界に戻りました。

さらに!

アマテラスと八百万に神々との結束もさらに高まったのです。

ちなみに、

天照大御神をお祀りする伊勢の神宮では、

この「天の石屋戸隠れ」で

天照大御神の光を直接近くで受けた『鏡』が

納められているとされており、

最初にアメノウズメノミコトが行った祭祀は、

現在でも、女性が行っており、

現在は伊勢の神宮の祭祀を上皇陛下の娘である

黒田清子(くろださやこ)様が行っています。

この「天の石屋戸隠れ」の物語は、

『日食』(太陽と地球との間に月が入ったために太陽全体あるいは一部が見えなくなる現象)

を象徴的に描いた物語とも言われています!

やはり、『古事記』の物語一つ一つは

相当緻密によく考えられてつくられていることが分かりますね!

次回の記事では、

この「天の石屋戸隠れ」のお話から学ぶことができる

『困難を乗り切るための知恵』とは何か?を

考えていきたいと思います!!

日本国は、建国してから令和3年で、2681年。

『現存する世界最古の国家』です。

『古典文学』に触れると、

1000年以上もの間、

いろんな時代の日本人が

「きれいだな!」

「おもしろいな!」

「大切に伝えていきたいな!」

と感じたり、考えたりしてきたことが分かります。

国際情勢が混沌とする時代だからこそ、

まずは、大人であるわたしたちが

日本人の失いかけていた、日本人の一番大切な部分

『和の精神』

を取り戻して、一人一人が輝く。

大人が輝けば、子供が輝く。

子供が輝けば日本国の未来も輝く。

一緒に、『和の国・日本国』を楽しく学びましょう!

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?