数式なし!「和歌山県北部を震源とする地震」とは何か編

▼ここでは、最近よく聞く「和歌山県北部を震源とする地震」とは何なのかについて、難解な数式は一切なしで掘り下げたいと思います。

1.予備的な学習(その1) ― 地震とは何か

(1)地震とは何か

▼地震とは、地下の岩盤が破壊することをいいます。ある岩盤に外から力が加わっていくと、その岩盤が耐え切れなくなってガリガリっと壊れるのが地震で、このガリガリっという音が俗にいうマグニチュード(magnitude;M)です(中川 1981)。マグニチュードは震度(地震を体感した場合の揺れ具合のこと)とは異なりますし、マグニチュードと震度は比例しません(震源からの距離や地域によって震度の値が異なるため)。

▼通常、地震による岩盤の破壊は剪断(せんだん)破壊(破壊面(≒断層面)を境にして両側の岩盤がずれるような破壊のこと)と呼ばれています。現在の地震の99%は剪断破壊によるものと考えられています(例外として、火山性や爆発性のものがある)(安藤 1997)。

(2)巨大地震

▼地震は、陸海を問わず発生します。全体を統計学的にみた場合、Mが大きい地震の発生頻度は低く、Mが小さい地震の発生頻度は高くなります。

▼日本列島とその周囲をめぐっては、陸側ではM8級の巨大地震はあまり発生せず(注:海に比べて数が少ないというだけで発生はしている)、海側では太平洋岸沖合を中心にM8級の巨大地震がほぼ周期的に発生する傾向があります。この海側で起こる巨大地震の多くは「海溝型地震」と呼ばれており、その最たるものは2011(平成23)年の東北地方太平洋沖地震(M9.0~9.1)で、これはわが国の観測史上最強のものです。また、中部から四国にかけての太平洋岸沖合でも巨大地震は周期的に発生しており、1944(昭和19)年の東南海地震(M8.0)や1946(昭和21)年の南海地震(M8.1)などがあげられます。

▼わが国の地震研究者の多くは長い間、「内陸では巨大地震は発生しない」という幻想を持っていたようです。1891(明治24)年に濃尾地震(M8.4)、1923(大正12)年に関東地震(いわゆる関東大震災、但し震源は内陸ではない)、1948(昭和23)年に福井地震(M7.1)がそれぞれ発生していたものの、都市密集地域での地震が少なかったことから研究者、市民ともに油断があり、管理人がこのページを作成するために読み込んだ論文の中にも「近畿地方は現在平穏な時期にある」という趣旨の文言が多数みられました。そして、1995(平成7)年に兵庫県南部地震(M7.3)が起こり、研究者も市民も覚醒したというわけです。

(3)微小地震

▼一方、Mが1~3の小さな地震のことを微小地震といい、さらにM1未満のものを極微小地震といいます(実際には両者を総称して「微小地震」で統一している模様)。微小地震には人体に感じられない程度のものがたくさん含まれ、観測機器の感度の向上によって知られるようになりました。

▼微小地震の発震メカニズムは基本的には巨大地震と同じで、あまり発生しない巨大地震の発震メカニズムを検討する上で、毎日のように多数発生する微小地震の分析や研究が重要視されています。そして、近畿地方には微小地震が多数発生する特定地域がいくつかあり、その中の一つが和歌山県北部というわけです。

2.予備的な学習(その2) ― 地震発生のメカニズム

▼次に、地震がどのようにして発生するかについて学習します。

(1)断層と応力・張力

▼まず、断層とは、先に述べた剪断破壊によって岩石や岩盤が食い違ったところをいいます。あるいは、剪断破壊が起きる場所が断層です。

▼断層は、剪断破壊を何度も繰り返すうちに、紙の折り目のように破壊のクセがついた線です。剪断破壊は、必ず過去に壊れた形跡のある場所で生じます。そして、何度も何度も剪断破壊を起こすような断層のことを活断層といいます。管理人はよく分かりませんが、地震波を細かく分析すると、それぞれの断層の性質が明らかになるようです。

▼断層には正断層と逆断層があります。まず、正断層とは左右の両側から引っ張られてできる断層で、このとき左右の両側から引っ張る力のことを張力といいます。次に、逆断層とは左右の両側から押し潰されるようにしてできる断層で、このとき左右の両側から押し潰そうとする力のことを応力といいます。

▼普段私たちが住んでいる地面(岩盤)は、必ず東西南北のいずれか、もしくは複数の方向から圧縮されるような応力や、反対に引っ張られるような張力が加わっています(これらの地殻運動全般を「ひずみ」という)。地面が常に歯ぎしりしているような状態で、その応力・張力のせめぎ合いが臨界点に達すると歯が折れる、つまり地震(≒岩盤の破壊)が起こるわけですが、岩盤の破壊は通常は弱いところから始まります。弱い部分とは断層のことです。したがって、地震と断層は切っても切り離せない関係にあります。

▼近畿地方は、断層(特に活断層)が多い地域とされています。紀伊半島南岸には大きなプレート境界(後述)があり、周期的に大きな地震活動が起こることによってひずみのエネルギーが放出されているので小さな断層はあまりなく、逆に紀伊半島の内陸部には大きな活断層がなく、ひずみのエネルギーが発散されにくいため、小さな断層がたくさんあるとされています。

▼西日本の地殻の岩盤は、東西方向にしわのようなクセがついていて、多くの活断層もこれに沿って東西に延びるものが多いことが分かっています。さきに「ひずみ」の話をしましたが、西日本の地殻の岩盤はこの東西両方向から押し潰されるように応力がかかっているとされています。もともとは南北両方向から押し潰されるような応力のかかり方だったものが、50~60万年前に方向が東西に変化したとのことです(中川 1981)。そして、西日本で発生する多くの地震は、断層がずれる方向(圧力軸という)が東西ないし北西―南東方向の横ずれ逆断層が多いことが確かめられています(伊藤 1990)。なお、日本列島の陸地面の断層の大部分は地殻の深いところにまで達しておらず、地殻の浅いところにとどまっていると報告されています(池田 1996)。

▼近畿地方には中央構造線という有名な第1級の活断層がありますが(中央構造線については『国鉄和歌山線沿線の地形&各駅の標高編』参照)、歴史的な地震の報告がなく、また現在も中央構造線付近で発生する地震は少ないです(活断層なのに地震が少ない理由はよく分かっていない)。

(2)近畿三角帯(近畿三角形、近畿トライアングル)

▼地学学界ないし地震学界には、「近畿三角帯(近畿三角形、近畿トライアングル)」という専門用語が存在します。近畿三角帯は厳密に定義されていないようですが、大まかには「若狭湾、大阪湾、伊勢湾を結ぶ三角形の内側」もしくは「若狭湾を頂点として中央構造線を底辺とする琵琶湖、伊勢湾、大阪湾を囲む地域」のことで、1960年代前半に日本の学者が提唱した考え方です。

▼近畿三角帯の内部は、新しい時代の隆起・沈降部のため地盤が柔らかく、三角帯の外部(美濃地域、丹波地域、紀伊半島)の古くて硬い地盤から囲まれるように応力が加わって締め付けられているとすれば、三角帯周縁の断層の形成過程が説明できるというのが近畿三角帯の考え方です。つまり、近畿三角帯の内部にはひずみが集中しやすいということです。この三角帯における3つの点、すなわち美濃地方、丹波地方、紀伊半島の3地域は(のちに説明するように)局地性の群発地震が突出して多く、それをヒントに三角帯として説明しようとしたという事情があるようです。

▼これら美濃地方、丹波地方、紀伊半島それぞれの地域で発生する局地性の群発地震は、相互に関連しているとする研究(例えば、美濃で地震が起こると丹波、紀伊半島では何年遅れで起こる、など)と、相互の関連はみられないとする研究の両方があります。また、1995年兵庫県南部地震の後に丹波地方の群発地震が活性化したとする報告もあり、この三角帯内外の地盤の運動は広く影響し合っているようですが、その全容はまだ明らかではありません(以上、伊藤 1990;松村・尾池 1973;中川 1981;吉田 1995;吉田・高山 1992)。

(3)プレートテクトニクス

▼1970年代後半から「プレートテクトニクス」という地学理論が日本に輸入され、定着しました。プレートテクトニクス理論とは、地殻は何らかのプレート(海洋底岩盤)の上に乗っかっていて、そのプレートは常時動いているというものです。

▼日本列島をプレートテクトニクス理論でみると、日本列島全体はユーラシアプレート(アムールプレートほかいくつかに分かれている)の上に乗っかっており、このプレートに対して東側からは太平洋プレートが沈み込むと同時に応力を加えており、南側からはフィリピン海プレートが沈み込むと同時に応力を加えている(つまり、日本列島の東側の日本海溝と南側の南海トラフはともに逆断層の状態)と考えられています。これら2つの応力は、西南日本の内陸部の地殻運動(地震を含む)に複雑に影響しており、さきに紹介した近畿三角帯も太平洋プレートの影響を受ける中部地方とフィリピン海プレートの影響を受ける紀伊半島南岸、中国・四国地方に挟まれた地域という解釈がなされています。

▼紀伊半島は、フィリピン海プレートの影響、つまり南から応力を受けて紀伊半島がそれに耐えるという南北の圧力軸を受けるにもかかわらず、地形的には南北の圧力を受けた形跡(和泉山脈など)と東西の圧力を受けた形跡(金剛・生駒山地など)が混在しており、かつ、和歌山県北部で起きる地震のほとんどの圧力軸が東西であること(後述)は大きな謎に包まれています。おそらく、プレートの東西南北という単純な圧力軸だけの問題ではなく、地域によって圧力の加わり度合いが微妙に異なるなど複合的な要因が考えられています(また、西南日本の地盤自体が東進していることも要因の一つとされる)(以上、池田 1996;伊藤 1990;中川 1981)。

3.「和歌山県北部を震源とする地震」とは何か

▼ようやく本題に入ります。ここ数十年来、和歌山県北部では巨大地震と呼ばれるものは発生していません。この地域で最も新しく発生した巨大地震は1946年南海地震で、管理人は幸運にも親族からその体験を詳しく聴くことができました。その代わり、この地域でやたら微小な地震が発生していることはこのページをご覧の地元民の方々ならご存知の通りです。

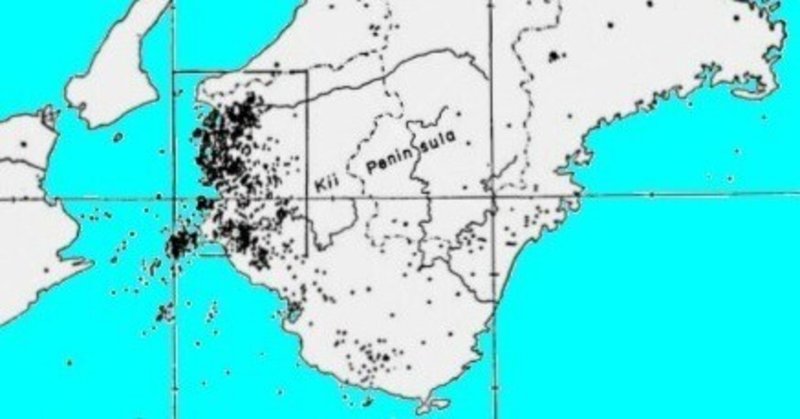

▼さきに近畿三角帯で言及したように、この三角帯の中には極端に地震が多い地域があります。下図は、1976(昭和51)年~1981(昭和56)年の間に起きた地震の震央(震源真上の地上のこと)を示しています(前田・渡辺 1984)。大阪府北部から京都府南部にかけて地震が多いことはともかくとして、紀伊半島北西部(≒和歌山市周辺)にも一つの活動域が認められます。

(1)「和歌山県北部を震源とする地震」の基本的な様相

▼「和歌山県北部を震源とする地震」の基本的なところを、震央、震源の深さ、震度とマグニチュード、継続性の4点に分けて整理します。

①震央の分布:

▼「和歌山県北部を震源とする地震」の定義は特にありませんが、「和歌山市付近では北緯34度10分・東経135度10分を中心とした半径40㎞以内」(吉田・高山 1992)や「紀伊半島北西部、和歌山市周辺部を含む東西50㎞、南北30㎞」(東京大学地震研究所ら 2001)などの操作的定義があります。図を見るほうがイメージしやすいと思います。先行研究にみる震央の分布を以下に示します(中村ら 1974;岡野ら 1985;渡辺・黒磯 1967)。

▼全体的には、地震活動は和歌山市周辺では紀淡海峡の海岸部から内陸15~20㎞以内に頻発し、日高や牟婁など、南に下れば下るほど内陸部深くでも発生する傾向が伺えます(渡辺・黒磯 1967)。また、中村らは上図から日ノ御崎付近に局所的、集中的な震央分布がみられることから「日ノ御崎地震群」と名付けています(中村ら 1974)。これらの各図において、地震が頻発する密集地域とそうでない地域が存在することについて、中川は地下の構造やそれに関係する応力のかかり方が異なるのではないかと述べています(中川 1981)。

▼一方、岡野らは四国を中心とした地震活動の調査の一環として紀伊半島北西部の地震頻発域に言及しており、紀伊水道北部では沿岸陸地部を除けばほとんど地震が発生しておらず、和歌浦付近の地震活動も陸地にごく近いところに限られると指摘しています(岡野ら 1985)。

▼なお、同じ「和歌山県北部を震源とする地震」として現田辺市龍神(旧日高郡龍神村)付近を震源とする群発地震があげられますが、ここでは(管理人の論文取り寄せ&読み込み不足により)省略します。

②震源の深さ:

▼「和歌山県北部を震源とする地震」の震源の深さについては、全般的にはごく浅い「浅発地震」「極浅発地震」という共通認識が得られているようです。

▼東京大学は、観測結果から「深さ5~8㎞」としているほか(東京大学地震研究所 2001)、渡辺・黒磯は観測結果から「和歌山市周辺部は深さ4~8㎞」としており、なおかつ内陸から海に近づくにつれて震源が深くなる傾向や、日高地域よりも南方で発生する地震の多くは震源が深く30㎞を超えるものがかなりある点を指摘し(渡辺・黒磯 1967)、塩野は「紀伊半島北西部の深さ20㎞以下の比較的浅い地震と、紀伊水道から紀伊半島中部にかけての深さ20㎞以上の比較的深い地震」の2つに分類しています(塩野 1970)。同様に中川も「20㎞以浅が大多数だが紀伊水道近辺の太平洋岸では数は少ないものの70㎞程度の深さのものもある」と指摘しています(中川 1981)。

③震度とマグニチュード:

▼「和歌山県北部を震源とする地震」の震度とマグニチュードは、ともに「微小地震」に分類されるものがほとんどです。

▼下図は、震度の大きさからみた「和歌山県北部を震源とする地震」を10年単位で集計した発生数の推移を示したものです。なお、下図の震源分布には、トンネルやダム等の建設工事に伴う爆破による振動も感知している場合があるとのことです。

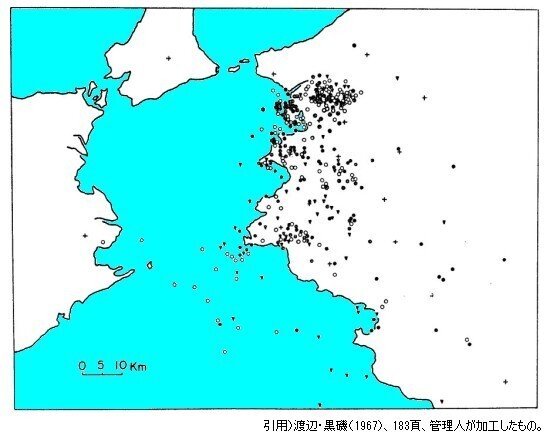

▼下図で注目したいのは、まず〇の大きさがそれほどでもない=微小地震が多いことです。そして、紀伊半島北西部の海岸域に震源が集中していること、さらに、震源の深さについては〇の色が薄くなるほど震源が深いことを示しており、上記②で述べたように、南下するほど震源が深くなるとの研究結果を支持するものです。

▼さらに、下図は京都大学防災研究所のリアルタイム観測データで、このページの原稿執筆時点である2022(令和4)年4月11日から同5月11日までの1か月間に発生した地震の震央と震源を示しています。まさに「和歌山県北部を震源とする地震」の典型的な分布を示しており、またこれら全部がM2以下の小規模な地震であることが見て取れます。和歌山市域周辺に赤色~ピンク色の〇が集中しているのは、震源の深さが30㎞未満であることを示しており、一方紀伊半島中南部の内陸側で発生した地震は黄色~オレンジのものが多く、これは震源の深さが30~70㎞であることを示しています。

④継続性:

▼「和歌山県北部を震源とする地震」は、地震総数の多い少ないはあるものの、上記①~③にみられる局所的、集中的な発生の状態がずっと継続しており(長期群発型地震という)、地震観測が始まる以前から継続していると考えられています(東京大学地震研究所 2001)。

(2)和歌山県北部の地震観測と初期研究の系譜

▼「和歌山県北部を震源とする地震」の観測と研究は戦前から行われており、当時の人びとはこの地域に小さな地震がやたら多いことを経験的に感じていたようです。そして、第二次世界大戦を挟んで、1950年代から再びこの地域の微小地震、群発地震が注目されるようになり、この地域の微小地震、群発地震の研究は近畿地方の同様の研究に大きなインパクトを与えています。

①戦前の研究動向:

▼戦前は、大学ではなく和歌山県立和歌山測候所(現在の和歌山地方気象台)が地震観測を行っていたようです。管理人が知る限り(本当はもっと古いと思われる)、最初の研究は1922(大正11)年のもので「和歌山県西部の有田・日高両川の流域から紀伊水道付近にかけて局発性の地震があり、その多くは測候所でも観測できない程度であることが特徴」(中村 1922)と報告されています。また、大正期頃までは、こうした局発性地震の震央、震源は紀伊水道や淡路島であると考えられていたようです。

▼次に、岩西は「和歌浦湾から亀川下流域を経て名草山及びその東方の丘陵を含む一帯の地域≒紀三井寺村の毛見岬を中心とする半径7.5㎞の円内」に発生する局発性地震を「名草地震帯」と命名した上で、震源の深さは数㎞以内で極めて浅く、震度が微弱である(強震は極めて稀)ことや震域が局地的であると報告しています(岩西 1931)。また、今村らも「小地震群は極めて局部的で有感区域は半径20㎞以内、震源のほとんど全部が和歌浦湾、日方湾であり、かつて信じられたような紀淡海峡方面に発生するものではない」と報告しています(今村ら 1932)。岩西や今村らによると、大正9年頃からこの地域の局発性地震が異常に増加したらしく、それまでは有感地震が年間平均15回程度だったものが1920(大正9)年に100回以上、1923(大正12)年に299回を記録した後減少に転じたと報告されています(岩西 1931;今村ら 1932)。

▼戦前の研究による地震の発震機構については、中村は「中生代以前の各層の分布、もしくは紀伊水道の構造が要因」(中村 1922)、「震央の分布に注目すると名草地震帯には約45度で交差する東西、北東―南西の2つの方向を持つ断層線の活動によるもの」とし(岩西 1931)、また今村らは「現在南海道方面に蓄積されつつあるひずみの部分的な発散によるもの」「地震群の主なものは断層線の北部が西方に剪断破壊したことによるもの」と分析しています(今村ら 1932)。

▼こうした正統派的な見解に加えて、地質学の範囲を超えた研究もいくつか存在し、例えば中村は「地震の年変化に対する気圧の大小、傾度、空間的変化の影響を調べたがあまり明瞭な関係は発見されなかった」(中村 1922)、木下は「地震は夏季と冬季に多く、かつ夜間に多いことがわかった」(木下 1938)、そして吉松は「紀伊水道強震時の地電位変化を認めた」(吉松 1938)とそれぞれ研究結果を発表しています。

②戦後の研究動向:

▼敗戦後すぐは、「和歌山県北部を震源とする地震」に関する研究は途絶えてしまいます。この要因は、旧和歌山県立和歌山測候所が戦前から観測してきたデータが1945(昭和20)年7月9~10日の和歌山大空襲によってことごとく焼失したからです。また、戦災復興が遅れたため、1946年南海地震に関する観測もあまり行われなかったようです。

▼1951(昭和26)年に、京都大学防災研究所の創設に伴い和歌山県由良に地殻変動観測室が増設され、地震の連続観測が始まります。さらに、1952(昭和27)年には東京大学地震研究所と京都大学地球物理学講座が高感度地震計による観測を開始します。なお、京都大学と東京大学は現在も和歌山県内に多数の観測点と震度計を設置し、テレメーター送信によって24時間365日のモニタリングを行っています。

▼1953(昭和28)年には「紀淡海峡頻発地震調査会」が結成され、翌年には「紀伊半島地殻変動の地球物理学的綜合研究」という研究名によって文部省(当時)科研費を獲得しています。また、この時期からは大学だけでなく和歌山県、和歌山県内の高校(当時の高校は高専に近い研究機関としての役割を持っていた)、関西電力や石原産業なども研究に協力するようになりました。

▼戦後の「和歌山県北部を震源とする地震」に関する研究におけるエポックは、観測機器の高精度化です。観測機器が発展したことにより、震源を正確に求めることができるようになり(特に、多点観測する場合には時計が各観測点で一致していなければならず、時計の精緻化が必要)、また無感地震を捉えることもできるようになりました(微小地震は探知距離が小さいので敏感な観測機器が必要)。近年は、GPSの進歩によって地殻変動を正確に捉えることができるようになっています。

▼1960年代に入ると、東京大学が和歌山微小地震観測所を設けたり、人工爆破によって地殻構造を把握するなど、「和歌山県北部を震源とする地震」の観測と研究は新たな段階に入ります。この時期には、微小地震頻発域である「和歌山県北部」の中に地震が発生しやすい箇所とそうでない箇所があること、定常的に地震が発生している箇所と低活動箇所で中規模地震が発生しやすいこと、多くの微小地震が線状配列をなし、その配列が活断層と一致することなどが明らかにされています(以上、伊藤 1990;加藤ら 1979;三木 1967;三雲ら 1957;高田ら 1982;東京大学地震研究所ら 2001)。

(3)「和歌山県北部を震源とする地震」の発震機構

▼こうしたわけで、戦前、戦後を通じて「和歌山県北部を震源とする地震」に関する研究は数多く行われていますが、現在、その発震機構については紆余曲折を経て「発震機構は大地震と同じである」という結論に落ち着いているようです。以下、地殻構造、地質構造、応力・張力の方向の3点に分けて研究を整理します。

①地殻構造:

▼地震計が複数あって、地震のP波、S波が伝わる速度が異なっているとすれば、その原因は地殻構造にあると判断されます。三雲らはこの地域の地震を観測し、地殻構造のうち地表~4㎞、4㎞~11㎞、11㎞以深に分けてP波、S波の伝達速度を求め、地殻が深くなるほど伝達速度が速くなると報告しています(三雲ら 1957)。また、尾池と三雲は旧那賀郡打田町での観測により、地震波が伝達する地下の構造が一様ではなく地域や特定箇所によって異なると指摘しています(尾池・三雲 1968)。

▼前田と渡辺は、地震規模別の頻度分布を検討しています。すなわち、先に述べたように和歌山県北部の群発地震はM4~5レベルの比較的規模が大きい地震は発生数が極端に減少する傾向があり(これをカットオフ現象という)、規模の小さい地震が頻発する地域は「地震ファミリー」を形成し、それぞれが影響し合って一定規模以上の地震が起こりにくくなっているのではないかと分析しています(前田・渡辺 1984)。

▼岡野らは、紀伊水道北部では深さ10㎞以深の地震が極端に少ないことに着目し、深さ10㎞程度の海底であれば海水の浸透の可能性があり、水圧がかかることによって横方向への応力がかかりにくくなるため地震が少ないのではないかと分析しています。但し、岡野らは同時にこの仮説は深さ10㎞までであり、紀伊半島南部では深さ10㎞以深の地震が多いとも述べ、深さ10㎞付近に何らかの不連続面があって、そこで海水の浸透は止まっているのではないかと考えています(岡野ら 1985)。

▼伊藤も地殻の断面構造に着目し、紀伊半島の深さ20㎞付近で起こる地震を検討する中で、地殻は三層からなり、紀伊半島では地殻の中部に脆弱な破壊層が存在するのではないかと述べ、さらに、紀伊半島南部では地殻ではなく上部マントル(深さ70~80㎞)でも地震が起きていると指摘しています(伊藤 1990)。伊藤によるこの見解はプレートテクトニクス理論に基づいたもので、それまでの諸研究が単純に地殻構造だけを分析対象としていた(震源が浅いからそうならざるを得ない)のとは異なり、フィリピン海プレートの沈み込みと結びつけて解釈しているところが特徴です。

▼さらに、2000年代に入ると鎌谷と勝間田は深部低周波微動・地震(LFT:Low Frequency Tremors;LFE:Low Frequency Earthquakes)という現象が長野県南部から豊後水道にかけて観測されたと報告しています。LFTやLFEとは火山周辺の浅い所で発生する低周波微動・地震のことで、これが火山から大きく離れた紀伊半島や四国で観測されたというのです。震源の深さは25~35㎞(地殻底部~上部マントル)で、この要因はフィリピン海プレートの沈み込み帯の低周波微動であると分析されています(鎌谷・勝間田 2004)。

▼このように、「和歌山県北部を震源とする地震」はその震源が浅いことから地殻上部構造を対象とした研究が多く、プレートテクトニクス理論が普及して以降は「和歌山県北部を震源とする地震」をやや拡大させ、紀伊半島中南部で発生する地震を対象としてフィリピン海プレートの沈み込みと関連付けて解釈するのが一般的となっています。このとき、「和歌山県北部を震源とする地震」と紀伊半島中南部で発生する地震は別物ではなく、先にみたように紀伊半島を南に下るほど震源が深くなっていく傾向を考慮すれば、紀伊半島中南部で発生する地震はもちろんのこと、「和歌山県北部を震源とする地震」もフィリピン海プレートの影響を受けている可能性があります。ちなみに、フィリピン海プレートの沈み込みの最先端(最北端)は中央構造線付近だそうです(鎌谷・勝間田による上図も同様の傾向を見せている)。

②地質構造:

▼「和歌山県北部を震源とする地震」について、地質構造から検討した研究はあまりありません。ここでいう「地質構造」とは、紀伊半島が三波川帯と御荷鉾帯からなる長瀞変成帯、中央構造線を挟んだ南側が非変成秩父古生層帯からなるといった岩石の分布のことです。

▼たとえば、渡辺と黒磯はこうした地質構造を前提に、日高地域よりも北側には東西に延びる2つの地質構造線があり、2つの構造線の間では震源の浅い地震が頻発し、日高地域よりも南側の非変成古生層地帯では震源の深い地震が分布すると分析し、地質構造と地震活動との密接な関連を示唆しています(渡辺・黒磯 1967)。但し、地質構造からの発震機構の研究は、プレートテクトニクス理論が普及して以降はこれに取って代わった感があります。

③応力・張力の方向:

▼「和歌山県北部を震源とする地震」について、最も研究実績が多いのが応力・張力の方向に関するものです。さきに、地表では常に歯ぎしりするように東西南北から何らかの力がかかってひずみが生じていると述べましたが、そのことです。

▼近畿三角帯の内部で生じる地震のほとんどは、東西方向の応力を受けて起こる(つまり、南北性の逆断層が生じる)とされており、これは太平洋プレートの沈み込みの影響を強く受けていることに加え、日本列島自体(アジアプレート)が東進していることも関係しているようです。このことは、「和歌山県北部を震源とする地震」も同様です。但し、1944年東南海地震と1946年南海地震が発震する前は南北方向の応力を受けていたらしく(つまり、東西性の逆断層が生じる)、応力の方向が90度変わってしまったのはなぜかという謎があるようです。また、フィリピン海プレートは北に向かって沈み込んでいるわけで、応力の方向は南北となる(厳密には北西―南東である)のに、「和歌山県北部を震源とする地震」を含む西南日本の地震の応力の方向が東西になるのはなぜかについても謎で、いくつかの学説が提唱されてはいるものの研究者全体の合意を得るには至っていません。

▼これら応力の方向については、やはり図を見るとわかりやすいと思います。下図は、西南日本を広域に見た場合の応力分布図と呼ばれるもので、この線は地震を起こす応力の向きを指します。

▼上図を見ると、中部地方以東はさておき、それよりも西の西南日本で生じる地震の応力の方向はおおむね北西―南東、ないし西―東です。この方向はフィリピン海プレートによる応力の方向とほぼ一致していることや、日本列島自体(アジアプレート)が東進していることから説明がつきそうです(伊藤 1990)。

▼こうした応力の方向について、紀伊半島にフォーカスした研究がいくつか行われています。まず、渡辺と黒磯は「和歌山県北部を震源とする地震」の応力の軸を下図に示しています。

▼上図の各矢印は、この方向から応力がかかって「・」の部分で地震が発生しましたということです。渡辺と黒磯はこの研究から、地震の大部分が東西方向に応力の軸を持っており、近畿地方に一般的に起こる地震の応力の軸とほぼ同じであると指摘する一方、稀にみられる直交=南北方向に応力の軸を持つ地震の発震メカニズムについてはわからないと述べています(渡辺・黒磯 1967)。

▼塩野も、「和歌山県北部を震源とする地震」の応力の方向を検討しています。下図は応力と張力の分布をそれぞれ示したもので、細線は震源の浅い地震、太線は震源の深い地震を指しています。

▼上図を含む分析から、塩野は以下の各知見を得ています(塩野 1970①②)。

a)震源の浅い地震を発生させる応力は東西方向(厳密には東西方向から約33度時計回りに回転した方向)であり、近畿地方中北部で起こる地震の応力の方向と同じであることから、近畿地方の地殻上部は全域にわたってほぼ東西方向の応力を受けている。

b)震源の深い地震(20㎞以深)を発生させる応力は、紀伊水道では南北方向、紀伊半島中部では東西方向であるが、上部マントル内の応力の仕組みについてはよく分からない。

c)震源の深い地震について、(さきに上で取り上げたように)その応力の軸は1926(昭和元)年から1944(昭和19)年までは北北西―南南東方向だったが、1945(昭和20)年から1962(昭和37)年までの地震はその軸が約90度変わって東西方向となった。この方向急変は1944年東南海地震と1946年南海地震によるものと考えられるが、今回の調査では南北方向であった(要因は不明)。

d)震源の深い地震について、その張力の軸は紀伊水道ではほぼ東西方向だが、紀伊半島西岸から内陸に向かうにしたがって北東―南西方向に変化する。

e)以上のことから、紀伊水道を北上すればするほど南北方向の応力が小さくなり、和歌山県北部では地殻上部の東西方向の応力が南北方向の応力の影響を受けにくいと考えられる。

▼こうした応力、張力の方向を検討する研究に加えて、高田らは和歌山市大浦、奈良県香芝、京都府天ケ瀬、京都市岩倉の各観測所で観測されたひずみのデータから、近畿地方の地盤が常時南西から北東に向かって移動している(移動性地殻変動という)と報告しています(高田ら 1982)。

▼以上①②③の各観点からの諸研究から見出される、ないし考えられる「和歌山県北部を震源とする地震」の発震機構の要点をまとめておきます。

■発震機構は他地方の地震と概ね共通する。

■震源が浅い地震と深い地震とでは発震機構がやや異なる。

■紀伊半島を南に下るほどフィリピン海プレートの影響を受ける。

■地盤を構成する岩石の種類や分布が関与している。

■陸地では東西からの応力に挟まれてひずみが生じることにより発震する。

■紀伊水道では南北への張力が働くことにより発震する。

■地盤が常に北東に向かって移動している。

■以上の各点が複合的に合わさって発震する。

▼下図は、これまでの諸研究をまとめたものです。

さいごに

▼まず、来たるべき東南海・南海地震について一応言及しておきます。東南海・南海地震は近年、防災の観点からマスメディアで頻繁に取り上げられており、また関連するサイトもたくさんあるはずですので、ここでは詳細は扱いません。要は、紀伊半島・四国の太平洋岸にある南海トラフと東海沖の駿河トラフでは概ね100年周期で海溝型の大地震が発生していること、東南海地震と南海地震は一方が発震するとそれがもう一方の地震を短期間内に誘発すること、北西―南東方向の応力による逆断層地震であり、これはフィリピン海プレートの運動方向と一致すること、などです。

▼東南海・南海地震は、その周期性から地震予知の試みがこれまで盛んに行われており、現在、活用し得るものとしては以下のようなものがあります。

▼まず、南海地震の発震前に四国から紀伊半島にかけての太平洋沿岸部(南岸部)の地面が沈降することが知られています。これは、フィリピン海プレートの沈み込みによって陸側プレートの先端(≒沿岸部の陸地)が引きずり込まれるためとされています。そして、発震と同時に沈降していた部分が跳ね上がって隆起します。

▼次に、南海地震の発震直前には、四国から紀伊半島にかけての陸地での震源の浅い地震の数が極端に減少します(注:東南海地震に関する研究は見つけられませんでした)。これには、「和歌山県北部を震源とする地震」も含まれます(木村・岡野 1995)。

▼次に、南海地震の発震直前(10日前~直前まで)に四国から紀伊半島にかけての太平洋沿岸部(南岸部)の地下水位が大幅に低下することが知られています。小泉の調査では、松山の道後温泉、現田辺市本宮町の湯の峰温泉、東牟婁郡那智勝浦町の勝浦温泉、四国から紀伊半島沿岸の生活用井戸水の湧出量や水位が大きく低下(水位は数十㎝程度低下)したと報告されています。そのため現在、四国から紀伊半島沿岸には地下水位のモニタリング拠点がたくさん設置されています(小泉 2013;梅田ら 2010)。

▼そして、東南海地震や南海地震の発震直前には、それらの震源に近いところで前駆的すべり(プレスリップ、ゆっくりすべりとも。震源となる断層がじわりじわりと破壊の臨界点(=発震)に近づいていくときの小さな破壊によって生じる低周波振動のこと)が生じることが分かっています(小泉 2013)。

▼さいごに、東南海地震、南海地震にとどまらず「和歌山県北部を震源とする地震」を含む将来の地震に対する予知をめぐる状況・現況を整理しておきます。今回、このページを書くにあたって読み込んだ論文の多くは1920年代から1980年代に上梓されたものでした。これらの論文では、「近畿地方は現在平穏期にある」というニュアンスの記述をたびたび見かけました。そこに1995年兵庫県南部地震(M7.3、最大震度7)が発生しました。発震後に上梓された当時の(反省文のような)論文から確認できることは、①個々の研究者はいつ起きても不思議ではないと認識していた、②しかし戦前戦後を通じて甚大な被害を出す大地震がなかったがゆえに、学界内で楽観的な空気が醸成されていた、③研究者から市民に向かって警告を発する啓発手段を持っていなかった、ことです(石田 1996;小出 1996)。

▼また、1995年兵庫県南部地震の後には、地震予知の可能性や有用性にも市民の関心が及びました。石田は、当時「現在の地震学における研究段階で地震予知は可能か」という問いに対して「現段階では『否』であろう」と述べています(石田 1996)。そして、この地震の後、地震予知とそれに関連する基礎的研究に対する国家予算が大幅に増額されました。

▼その後十数年を経て、2011年東北地方太平洋沖地震(いわゆる「東日本大震災」)が発震すると、再び地震予知の可能性と限界が議論されましたが、社会が研究者に対して求めるニーズが1995年兵庫県南部地震のときとは異なり、「すぐに役に立つ知識・技術」を求めるようになっていました。この傾向は、文理を問わず2000年代から既に強くなっており、基礎研究に対する研究費が大きく減らされ、応用研究の研究費が増額されました。そして、2011年東北地方太平洋沖地震の後は地震予知関連の予算を減らそうとする動きもあったようです。

▼2011年東北地方太平洋沖地震は、東南海・南海地震と同様の周期性の地震であり、中長期的な地震予測は完全に的中したといえます。しかし、短期的には全く予測できませんでした。地震予知は、天気予報のように「明日の朝昼晩の気象はこうなります」と予測できるのがベストです。地震学者が悩むのは、短期予測をし、それをマスメディアを通じて市民に周知したとして、果たして大地震が起きなかった場合に市民生活を混乱させた責任を負えるのかというところです。このような観点からみると、地震予知はまだまだ実用段階には入っていないといえるでしょう。なお、「和歌山県北部を震源とする地震」は微小地震が多いことは上記の通りですが、大地震が起きないとは誰も言っていません。

とりあえず

和歌山県北部を震源とする地震が発生したときは震源の深さに注目すべし!

文献

※図の引用は各図に記載している。

参考)安藤雅孝(1997)「兵庫県南部地震と地震予知について」『環動昆』(日本環境動物昆虫学会)8(2)、pp105-116.

参考)池田安隆(1996)「活断層研究と日本列島の現在のテクトニクス」『活断層研究』15、pp93-99.

参考)今村明恒・小平孝雄・今村久(1932)「名草地方の地震群に就て」『地震』1-4、pp1-17.

参考)石田瑞穂(1996)「地震学の役割」『学術の動向』1996年9月号、pp46-47.

参考)伊藤潔(1990)「西南日本の地震活動とテクトニクス」『地震』2-43、pp555-569.

参考)岩西忠一(1931)「紀伊名草地震帯に就いて」『地震』5-3、pp257-270.

参考)鎌谷紀子・勝間田明男(2004)「火山から離れた地域で発生している深部低周波微動・地震―その分布と発生原因―」『地震』2-57、pp11-28.

参考)加藤正明・小泉誠・細善信・田中寅夫・田中豊・新屋兼次郎(1979)「和歌山県由良における地殻変動の連続観測」『日本測地学会誌』25(1)、pp38-48.

参考)木村昌三・岡野健之助(1995)「1946年南海地震直前の南海地域における地震活動の低下」『地震』2-48、pp213-221.

参考)木下潤一(1938)「紀伊半島西側の地震の統計的研究Ⅰ」『地震』4-10、pp129-150.

参考)小出仁(1996)「地震予知の現状」『安全工学』35(1)、pp2-7.

参考)小泉尚嗣(2013)「地下水観測による地震予知研究―地下水位変化から地殻変動を推定することによる地震予測」『シンセシオロジー』6(1)、pp24-33.

参考)前田直樹・渡辺晃(1984)「微小地震の活動様式―近畿地方中北部の微小地震活動について」『地震』2-37、pp579-598.

参考)松村一男・尾池和夫(1973)「日本列島のマイクロサイスミスティ」『京大防災研究所年報』16B、pp77-87.

参考)三木晴男(1967)「近畿地方における微小地震の研究」『地震』2-20(4)、pp150-154.

参考)三雲健・大塚道男・神月彰(1957)「和歌山地方で観測された微小地震の性質について」『地震』2-9(4)、pp218-228.

参考)三雲健・大塚道男・尾池和夫(1970)「和歌山地方の地殻構造と微小地震の発震機構―1965年共同観測結果―」『地震』2-23、pp213-225.

参考)中川康一(1981)「近畿地方の地震と断層に関連して」『地学教育と科学運動』10、pp81-86.

参考)中村正夫・石桁征夫・瀬戸憲彦・小谷啓子・澤泰子・堀本貴代子・溝上恵(1974)「1973年紀伊水道近傍での臨時観測(序報)」『地震研究所研究速報』12、pp149-158.

参考)中村左衛門太郎(1922)「和歌山縣西部の地震と氣壓との關係に就て」『気象集誌』41(10)、pp420-426.

参考)尾池和夫・三雲健(1968)「極微小地震の多点観測と地下構造の影響」『地震』2-21、pp54-66.

参考)岡野健之助・木村昌三・許斐直・中村正夫(1985)「四国および周辺地域の震源分布」『地震』2-38、pp93-103.

参考)塩野清治(1970①)「微小地震観測網から求めた和歌山地方の地震の発震機構(第1報)」『地震』2-23、pp226-236.

参考)塩野清治(1970②)「微小地震観測網から求めた和歌山地方の地震の発震機構(第2報)」『地震』2-23、pp253-263.

参考)高田理夫・古沢保・竹本修三・尾上謙介(1982)「近畿中央部における地殻変動連続観測」『日本測地学会誌』28(2)、pp86-97.

参考)東京大学地震研究所・地震地殻変動観測センター・和歌山地震観測所・瀬戸憲彦(2001)「紀伊半島における最近の浅発地震活動について」『京都大学防災研究所研究集会13G-2』抄録集.

参考)梅田康弘・重富國宏・尾上謙介・浅田照行・細善信・近藤和男・橋本学・木村昌三・川谷和夫・大村誠(2010)「南海地震前の井戸水の低下について―次の南海地震の予知に向けて―」『地震』2-63、pp1-10.

参考)渡辺晃・黒磯章夫(1967)「紀伊半島西部の局地地震の二、三の性質について」『地震』2-20、pp180-191.

参考)吉田明夫(1995)「丹波と丹波西方域及び和歌山付近の地震活動の相関と兵庫県南部地震」『地学雑誌』104(6)、pp801-808.

参考)吉田明夫・高山博之(1992)「近畿トライアングル周縁域の地震活動の相関とその地学的意義」『地学雑誌』101(5)、pp327-335.

参考)吉松隆三郎(1938)「昭和13年1月12日紀伊水道強震と地電位差の異常」『気象集誌』2-16(8)、pp295-297.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?