【「死」とは何か】死はなぜ悪いのか?①~人生は反比例のグラフと似ている

この記事では数回にわたって、「『死』とは何か」の本の内容を要約しつつ、自分の体験や考えをまとめています。

今回は「死ぬことがなぜ悪いことなのか?」というテーマで書いていきます。

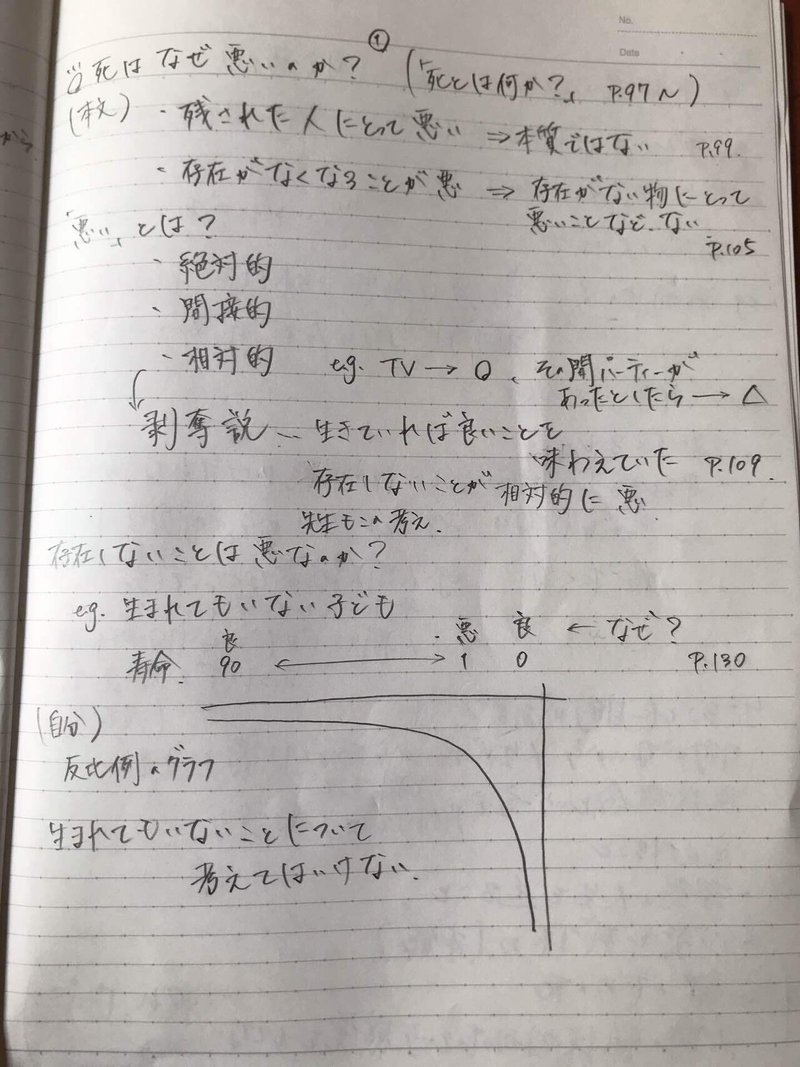

下書きはこちら(インスタにも、同じ画像を載せておきます。)

はじめに

目的がないから、人生がつらいから自ら命を絶つ。

この考えを「本人のためだ」「合理的だ」と認めている方も少なくはないと思います。

しかし「そんなことをしてはいけない」と考える人も依然として多いのではないでしょうか(自分もその中の1人です)。

この理由について考えていきます。

結論

結論は自分も筆者も

生きていたら味わえていたかもしれない良いことも、死んでしまえば味わうことができない

というものでした。

一般論の矛盾

「死=悪である」と考える主な理由は以下の2つです。

①残された人にとって悪だから

➁存在がなくなってしまうことが悪だから

1つづつ考えていきます。

まず①は本質的な理由になっていないと思います。死ぬことが本人に与える影響ではなく、死ぬことが周りの人に与える影響について説明しているからです。

次に➁は「存在がなくなる」ということと「悪い」ということが矛盾しています。存在していないものに対して善悪は存在しないからです。

そもそも「悪い」とは

「悪い」には3つの種類があります。

a 絶対的に悪い

b 間接的に悪い

c 相対的に悪い

aは頭痛や肥満などのように、それ自体が悪であるというものです。

bはその事実自体は悪ではないけれども、事実によって何か悪いことが引き起こされたときに言えます。

例えば、テレビを見ること自体は悪ではありません。しかしテレビを見ることで視力が低下してしまうという悪いことが引き起こされてしまいます。

cはその事実自体は悪ではないけれど同時に起きていた別の事実と比較したとき、悪であるということです。

例えば、テレビを見ること自体は悪ではありません。しかし自分がテレビを見ている間、友達はパーティーに行っていたとなると話は変わってきます。

パーティーの方がテレビよりも楽しい(そうでない方も多いかもしれませんが、一般的な意見を書きました)ため、この状況ではテレビを見るということは悪になってしまいます。

「存在する」に比べると悪

筆者はcに基づいたはく奪説が最も本質的だと考えています。

はく奪説→生きていれば味わえていたかもしれない良いことを死んでしまえば味わうことができないという考え方

これは「存在しない」ことが「存在する」ことと比べると相対的に悪いことであるという意味です。

この考え方は私たちが無意識的にしている「人は長生きできるほど良い」という考えも満たしています。

50歳で死んでしまえば孫の顔を見ることはできない。

20歳で死んでしまえば結婚することはできない。

10歳で死んでしまえば青春を送ることができない。

1歳で死んでしまえば遊ぶことができない。

長く生きてきたからこそできる良い経験も、若くして死んでしまえばできないのです。

若くして死ぬことが悪ならば、生まれないことはもっと悪か?

しかし「存在しない」ことを悪だと捉えてしまうと、1つ問題点が出てきてしまいます。

それが「生まれない=最悪」という考え方です。

速く死ぬのが悪いということは分かります。

しかしこの世に存在すらしていないもの(ただ生まれていないだけの胎児ではなく、文字通り存在すらない"無")に対して憐れむのは論理的にも直観的にも変だと思います。

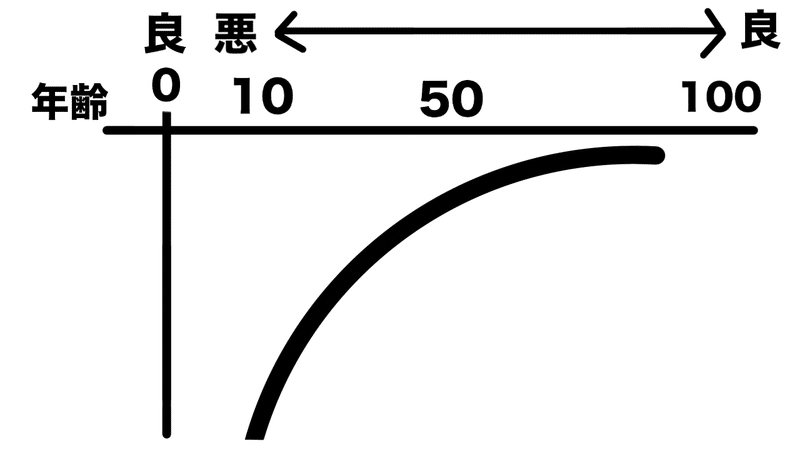

生きることは反比例のグラフに似ている(ここから自分の意見)

年齢の値が小さくなっていくにつれて徐々に幸せも小さくなっていく。

でもそれが0になると、一気になくなってしまう。

これは反比例のグラフに似ていると自分は感じました。

反比例のグラフと言えばx=0のときのyの値は定義されません。

生きることにおいても同様に生まれる前(x=0)の時点での幸せと言うのは定義されないのではないものだと自分は思っています。

最後に

今回、紹介させていただいたのがこちらです。

生きる意味を感じられない方、何か1つのことに没頭して考えたいという方にはぜひ読んでいただきたい1冊です。

いただいたサポートは、ブログのサーバー代の一部として使わせていただきます。