早稲田卒ニート65日目〜教科書なんか終わらすな〜

端的に話すよう促されたり、結論から言えと命じられたり、何かと「手短か」ということが好かれる。私は放っておくとYouTubeばかり見続けてしまうので、そんな動画に日々多く出くわすのであるが、これは何もビジネスシーンに限った話ではない。例えば「キューピー3分クッキング」があるくらいだから、料理だってなるべく時間をかけずに終わらせたいという欲求があるのだし、本屋に行けば「時短レシピ」の本が、それはもう目が回ってしまう😵💫くらいにたくさん並んでいる。YouTubeにも「レンジだけでたった◯分」の様に、「時短・簡単」を謳った料理動画は多い。

そういう動画において、食材を千切りしたり微塵切りしたりしている「過程」はすっ飛ばされ、「こちらに用意してあります」となるので、調理の「流れ」がサクッと概観できるに留まる。この類の動画は単なる「お役立ち情報」に過ぎず、それならば情報は、手早く知れるに越したことはない。同じ結果を得るならば、そのためにかかる時間は短縮できた方がいいわけである。が、サッと知り終えられる情報には、納得こそあれ感動は無い。

一方で、予備校の授業でありながら、それがいつまでも遅々として終わりを迎えぬ場合がある。

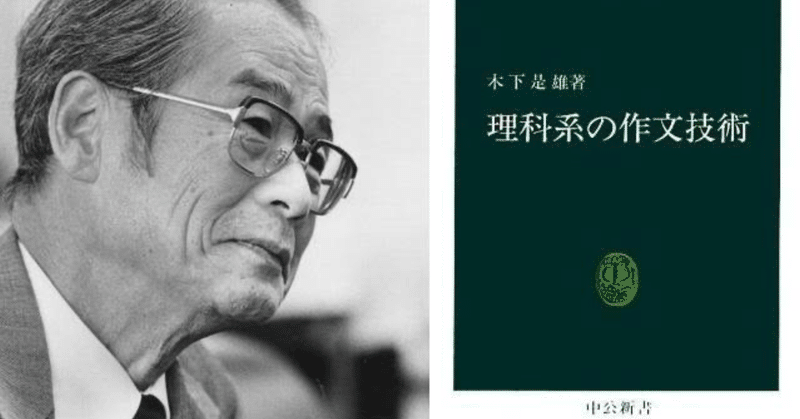

駿台の大島保彦先生は、授業を受けたことも実際にお会いしたこともないが、尊敬する教師の1人である。

我が師である三浦先生と共に掲載されている。

大学時代に何度も読み、机に飾っていた。

「お茶飲みwiki」というサイトがあり、駿台の卒業生らによって書き込まれているのだが、これも大変面白い。

師の絶好調とは、「(雑談が多いために)授業が進まない」と同義語である。絶好調だった年の英文読解は、12月の段階で4課をやっていたそうな

何と!12月とはセンター試験(現共通テスト)の直前期である。だのにテキストがまだ4課とは、恐れ入ります。お茶飲みwikiによると、その雑談の多さが原因で授業を切る人も若干いるという。何と馬鹿な学生であることか。大馬鹿者だ。ただしそれは少数派であろう、ほとんど絶大な人気を誇っているに違いない。授業の価値は雑談にこそあるのである。

通期の途中で「テキストを進める大島先生なんて痛々しくて見ていられません。先生のやりたいように授業してください」と言われ、そこから全くテキストを進めなかった年もある。その年の合格率は過去最高だったらしい。師はこの話をされる時、「結局僕の授業なんて何の意味もないんですよ」と自虐される。

テキストを全く進めなかったのに合格率が過去最高とは、どうも拭い難い違和感を抱くのが自然である。が、私には逆に、「テキストを全く進めなかった“のに”合格率が過去最高」ではなく、「テキストを進めなかった“から”合格率が過去最高」として順接で結ばれてしまう。テキストを進めなかったのなら、そりゃ受かるさ。

・

・

・

結果だけを必要とする読者は要約集で用が足りる。その先をめざす読者にとっては、第一線の結果の羅列よりも一つ一つの結果が得られた過程のほうが大切なことが多い。本論文を通じて著者とともに創造の過程に参加してはじめて、将来の展望が開けるからである。

何が書いてあるのかさえわかればいいのなら要約で充分である。が、そこに留まって満足する程度の読者でないならば、要約では不十分である。もし文章を「お役立ち情報」の様にみなすならば、それは結論を手早く知れた方がいいに決まっている。そんな人には要約を与えてやればよい。が、結果だけを知って自分の知とするのではなく、そこに行き着くまでに織られた「文脈」を丹念に祖述してこそ学問である。(*1)

要約精神の権化は教科書である。高校の物理の教科書は、アルキメデス以来の物理学者がつみ上げてきたものの要約だ。学問は日に日に進むから、要約すべき素材は年々ふえる。教育にあてるべき若年の期間はかぎられているから、教科書の厚さはふやせない。何を捨て、何を選ぶか——二千年の物理学をいかに要約・抄録して読者を今日の視点に近づけるか——は教科書の筆者の最大の問題である。

物理の教科書に限らず、数学だって日本史だって世界史だって他の教科だって、それは「要約」としてある。それに、日本史の教科書と世界史の教科書がどちらもほとんど同じ厚みであるなど、考えてみれば摩訶不思議なことだろうが、学生の時間の有限性と紙面の有限性とにより、どうしても何かを捨てたうえで要約しなければならないのである。そして何より、教科書を読んで「つまらない」と思うのも、教科書の持つこの要約性ゆえである。結果の羅列に知的興奮を覚えるのは、余程の好事家でもない限り困難である。だから歴史の勉強をする学生は、「実況中継」や「ナビゲーター」などの参考書を傍らに据えておき、歴史における「なぜ」や「流れ」という「過程」をこそ求めるのである。(*2)

尤もこれは教科書批判ではない。教科書作成には教科書作成のリアリティがあり、制約の中で作り上げることには一体どれほどの苦労があることか。

教科書が要約集であることは、まあ、仕方がなかろう。しかし、講義までが要約でいいという法はない。教科書の1ページの背後には厖大な研究があり、それらすべては自然そのものとのつき合いから生まれている。その創造の過程を解き明かし——歴史の話をするという意味ではない——生徒をその過程に招待するのが教育というものであろう。

よく、「教科書に書いてある」という理由で授業を軽んずる者がいる。或いは、教科書でなく参考書でも問題集の解説でもよいのだが、とにかく初めから書いてあるのだから、改めて授業で教わるのは無駄な手間であると言う。冬季講習の受講を迷っていた3年生に何を悩んでいるのか問うたところ、「問題を解いて解説を聞くのって、結局自分でできるじゃないですか」と答えたことがあった。確かにその辺の参考書に書いてある内容をそのまま黒板に書き上げるだけの授業など論外である。テキストの内容をただなぞるだけではない授業、創造の過程に生徒を招待する授業が求められる。そうすると、おや、ここらで「雑談」の価値が発現しては来ないか。それも、テキストが遅々として進まないこともある様な。

そんなことをしたら教科書全部はとてもやりきれない——そのとおり。教科書あるいは抄録集というものは元来そういうふうに使うべきものなのだ。

知識という結果をなるべく手短かに伝達し終えるのではなく、その知が人類の中でいかに組み立てられて来たのかをたっぷり語る。教科書は、「そういうふうに使うべき」なのである。能率主義は過程を省くが、それに逆らう様にして過程をこそ大事にし、それでは教科書は最後まで終わらないが、それで構わない。教科書が終わるということは所詮、要約された結果が全て伝え終わるというだけのことに過ぎない。そこにあるのはせいぜい全てが終わったという安心感だけである。しかし、生徒に安心感を与えることが教育の目的ではない。学生らを創造の過程に招待してこその教育なのであり、教科書などそのための一手段としてあるのである。「教科書“を”教えるのではない、教科書“で”教えるのだ」とは、教育の世界ではもう古くから言い尽くされた言葉であるが、これもまた似通った価値観に立っていると見られる。つまり、教科書は「目的」ではなく「手段」であるというわけだ。ただ教科書の内容を教えさえすればいいのではなく、教科書によって何かの目的を達成するのである。このことを忘れると、教師は教科書という目的に従属した手段に堕落してしまう。

「テキストが全く進まなかったのに最高の合格率」ということには、何らの矛盾もありはしない。むしろ本来あるべき姿がそこに実現されたまでだ。大島先生は、テキストの正しい使用法に則っただけである。そしてサクサク進まないからこそ、ただの納得では終わらない深い知性と感動が、音を立てて教室に響き渡るのである。そのとき学生らは既に、創造の過程に連れ去られている。そこが学問の入り口だ。そんな真の教育が果たされて、よもや合格率など下がるまい。

・

・

・

・

・

(*1)

現代文の読解で、「つまり」や「すなわち」、「要するに」などの接続詞に、滅多矢鱈に印を付けて読む学生があるが、それは「結果だけを必要とする読者」以下に低いレベルである。なぜなら、「結果だけを必要」としているならその行為には、少なくとも結果を知りたいという動機があるが、接続詞にチェックを付ける大抵の場合、それを「何となく」やっているからである。髪をいじるくらい、ほとんどクセみたいな行為、或いは、要約の接続詞が出てきたらマルで囲むという条件反射。明確な動機は無いし、それで本当に理解が深まっているのかも手応えが怪しいのに、止める理由も特に見当たらないからやっている。

・

(*2)

「なぜ」や「流れ」を前面に押し出した歴史の参考書は多い。それを「わかりやすい」とするのだが、それよりも「おもしろい」と思ってほしい。わかりやすければおもしろくもなると言われるかも知れないが、わかりやすさがおもしろさに繋がるのは、やや幼稚な感性であると思う。それでは、わかりにくいものがつまらないと思われてしまいかねない。「難しいものがおもしろい」と思えないと、アタマが弱くなってしまう。

わかりやすさばかりが歓迎される今の状況に少し疲弊している。「あの人なんか難しい授業やってるらしいよ」という噂を聞いたら、喜んで参加するくらいの方が頼もしいというのに。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?