からっぽの折り返し列車で赴く−岩田慶治著『自分からの自由』を読む

岩田慶治氏の『自分からの自由』を読む。

140ページから「憑依と脱魂」という節がはじまる。最初の小見出しには「神がかり宗教の論理」とある。

シャーマニズム、神がかり

ここでいう神がかり宗教とはシャーマニズムのことである。

シャーマニズム、神がかりには二つのタイプがある。

第一は脱魂(エクスタシー)であり、「魂が身体を抜け出し天上を飛翔して神々の世界にたどりつき、そこで得た神の指示を人びとにつたえる」。

第二は憑依(ポゼッション)であり、「精霊ないし神が自分の身体に宿り、その後はこの神の指示に従って行動」することである。

脱魂では、自分が日常の現実を離れて神々の世界に入る。

憑依では、神々の方が「自分」野中に入り込み現実世界の中で行動する。

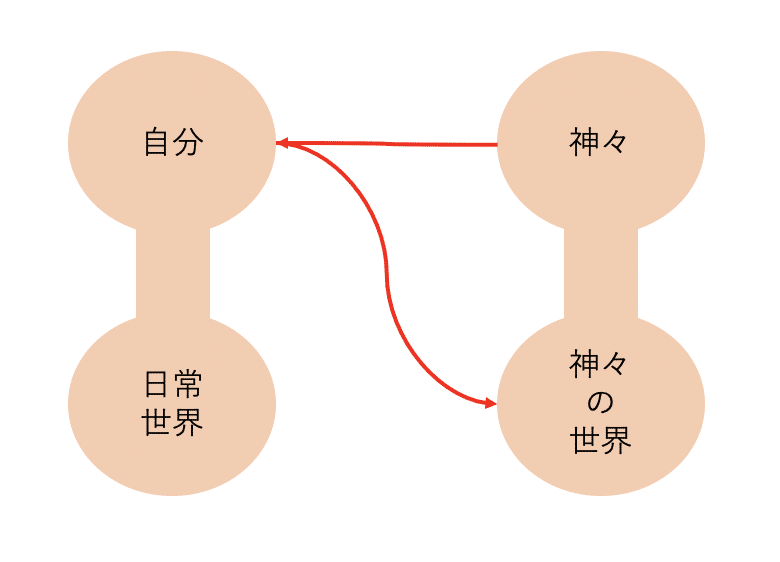

このとき、下記のような二項対立関係のあいだで、互いに区別される二つの存在のあいだに「通路」が開かれる。区別され、分離され、混じり合うことのないはずの二つの領域がつながる。

自分 − 神々

日常の世界 − 神々の世界

上のように図式化できるきれいな整理を述べた上で、すかさず、岩田氏らしいひっくり返しがある。

「しかし、常々、私が納得しかねていることは、精霊といい、霊魂といっても、それらを素朴実在論の立場でとり出すわけにはいかないのであるから、それが「出ていく」ことも「入ってくる」ことも、結局はとらえどころのない雲をつかむような話ではないかということである。」p.142

何かと何かがそれぞれそれとして存在しており、それらが動いて、どこかからどこかへ移動する。

私たちの素朴な日常の意識においては世界はそういうものに見えている。

しかし、神がかりというのはそういう実在するものがどこかで動き回ることではない。

文化の枠を超える

神がかりは、日常のリアルな世界のリアルさを支える「文化」のなかの出来事ではない。

「不思議、神秘、超自然と呼ばれる現象は、人間が文化の枠を超えてしまった時に起こるものである。文化のなかで育った人間が文化のハンモックから転げ落ちてしまった、宇宙船にのって地球の大気圏外に出てしまった、そのときの風景が不思議なのである。」p.143

岩田氏はこのように書く。神がかりはまさにこの、不思議、神秘、超自然、である。

神がかりのシャーマンが「託宣し、予言し、病気治療をし、そういう行為の果てに「死者が蘇る」の」は、そうした文化を超えた、つまり日常の素朴に実在する世界を超えた、不思議の時空での話なのである。

「そこでは、一度死んだ人が再生するのではなくて、もともと「不死の人」になっているのである。一度かかった病気が治癒するのではなくて、すでに、初めから「本源無病」の世界にいるのである。あらためて治療してもらう必要のない世界、生死の向こう側の世界がそこに現出する。」p.143

そうした時空に達しながら、それでいて日常の世界に身を残し、日常世界を生きる他の人々にも通じる言葉で語る。

このあちらとこちらが同時にひとつになる漆黒の一点を結ぶことを、この世の言葉のかっちりとした体系のなかに翻訳しようとすると、憑依であったり、脱魂であったり、という言葉になる。

あちらとこちら、生と死、上りと下り、出ていくことと入っていくこと、対立するペアがひとつになる事態を岩田氏は次のように描き出す。

「満員の夜行列車に押しこめられて、じっと忍耐して、朝早く東京駅に着いた。やれやれ、ここが折り返し地点だと思う間もなく、「下り列車」のベルが鳴っている。大急ぎでその列車に乗り移り、今度はゆっくり席について車窓の風景を楽しむ。さて、列車を乗り換えた東京駅には何があったか。なにもありはしないのである。ホームはがらんどう、風が吹いていただけなのである。」p.145

なにもない、がらんどうの、風が吹いているホーム。

それが、私たちが日常それを固守して止まない素朴に実在する存在たちの世界である。

そうしてそれが、「実は」、なにもない場所なのだ、と知ること。

それが憑依され、脱魂したシャーマンに訪れる知的な境地なのである。

折り返し地点

「ある」の世界。「ない」と対立する「ある」と、「ある」と対立する「ない」でガッチリと固められたこの世界を、じつは、だた風が吹いているがらんどうのホームだと知ること。

そう知りながら、またこのホームへ戻ってきたり、またそこから旅立ったり、さらにまた戻ってきたり。丸山圭三郎氏が「生の円環運動」と呼ぶのも、おそらくこれなのだ。

到着することと旅立つことがおなじになる。

行くことと戻ることが同じになる。

対立関係のあいだがつながることによって、対立関係が対立関係でありながら対立関係でなくなる。区別されながらひとつであり、異なりながら同じであるという事態になる。

神がかり、では、日常世界が神々の世界に「なる」わけではなく、日常世界はあくまでも日常世界として神々の世界に対立するだけれども、それでいて二つの世界はひとつにつながっている。

一であることによって二であり、二であることによって一であるということ。

そんなことは論理的にありえない、と思われるかもしれないが、こういう矛盾を矛盾のまま掴み取る第三、第四の「論理」もある。中沢新一氏が『レンマ学』で取り上げている「レンマ」の論理というのがまさにこれである。

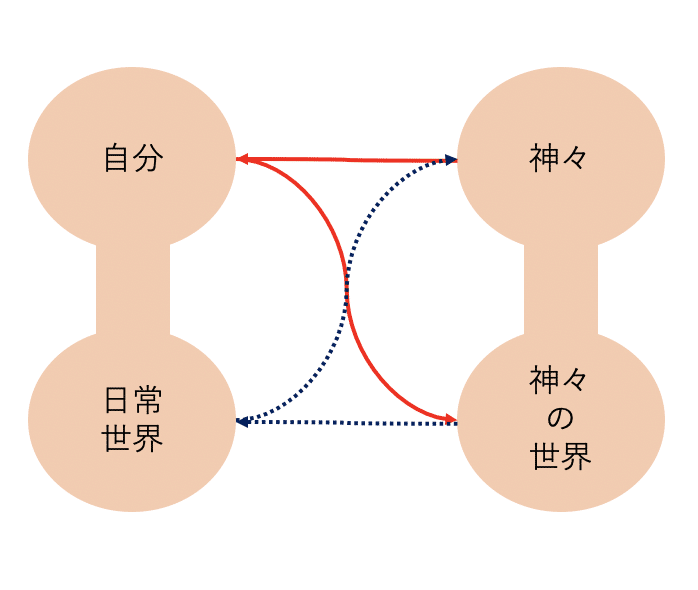

最後にもう一度、さきほど挙げた図を見てみよう。

この「図」の下には「地」がある。

地の上に図が浮かび上がる。

図は図として確かなものだ。しかしそれはあくまでも地の上にある。世界を図の中にしか思い描け無い私たちがその地を地として認識することが困難であったとしても、地は地としてただ「ある」。

この、図と地が分離しつつつながり、二つになりつつひとつになる場所が、あのがらんどうの風が吹き抜けるホームなのだ。

座標軸は「図」上に引かれるが、その時「地」は?

上の図に赤い線で示した、神々から自分へと伸びる線が「憑依」であり、自分から神々の世界へと伸びるのが「脱魂」である。

ここの対立関係の重ね合わせの「図」には、まだに線を引く余地が残っている。青の点線で示した、神々の世界とこの日常の世界を結ぶ線。そして日常世界と神々とを結ぶ線。

「自分」や「神々」と書いたものは、素朴に実在する何かでありながら、そうではないものであった。だから「それは何か」と問えるものでありながら問えないものであるし、問わなければならないと同時に問う必要はない。

大切なのは、この関係である。

いずれも、他方と対立する一方として存在しているわけである。

そしてこの関係に気づき、二者でありながら一者であるという矛盾を思い知ることで、地の方が浮かび上がってくる。

線が、地を浮かび上がらせる。

赤と青、それぞれふたつづつ四つの短絡線が結ぶ「三者」の関係、例えば、憑依と脱魂のペアが結ぶ「自分」と「神々の世界」と「神々」の三者の関係では、いずれか二つに対する残りの一つが、この二者の関係を区切りつつ結ぶ「地」の運動が噴出する空洞のようなものになり、そこで図と地を異なったままひとつにむすぶ。

難しくなってきた。が、難しいことはなにもない。

要は、がらんどうなのだ。とはいえ、風は吹いている。

関連note

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。