【つの版】ウマと人類史:中世編31・日本遠征01

ドーモ、三宅つのです。前回の続きです。

モンゴル帝国中央部で起きたオゴデイ家・チャガタイ家の反乱により、皇帝クビライは帝国西方への支配力が低下し、帝国東方を己の領国として経営することとなりました。漢地/キタイ、モンゴル高原、マンチュリア、チベットはほぼ平定され、残るは南宋、高麗の三別抄、そして日本です。

◆珍◆

◆島◆

蒙使到来

日本とモンゴル帝国の戦争を、現代日本では「元寇」と呼びます。これは江戸時代に編纂された『大日本史』以後の呼称で、「元朝による侵略(寇)」の意ですが、それ以前は日本側では蒙古襲来・蒙古合戦、異賊襲来・異国合戦などと呼ばれ、当時の日本の元号から文永・弘安合戦、文永・弘安の役とも呼ばれます。モンゴル・高麗側では「日本之役」「東征」などと呼びます。役とは戦役、戦争のことです。

モンゴル帝国と日本の関係は、至元2年(1265年)に始まります。『元史』高麗耽羅日本伝および『高麗史』元宗世家によると、この年に高麗人の趙彝らが隣国である日本との通交を進言したといいます。

元世祖之至元二年、以高麗人趙彝等言日本國可通、擇可奉使者。

趙彝は高麗南部の慶尚道咸安郡(古代の安羅国)の出身で、先祖の趙鼎は後唐の頃に新羅へ亡命し、高麗建国に貢献したという名族でした。日本とは隣国だから仲良くしましょう、というのは表向きで、南宋を牽制するために手を組んだがよい、あわよくば征服、という目論見だったようです。

クビライは翌1266年、兵部侍郎のヒズル(黒的)と礼部侍郎の殷弘らを高麗へ派遣し、高麗王(元宗)に日本との仲介を命じました。しかし高麗側は日本への遠征が行われた場合、軍事費を自分たちが負担することになると恐れます。そこで翌年対馬に面する巨済島まで使節を案内し、海が荒れていて航海が危険なこと、日本人は荒々しく礼儀を知らないことを説き、鄭重にお帰り願いました。怒ったクビライは使者と高麗王を叱責し、責任をもって日本へ使節を派遣し、返答を得て来いと命令します。

蒙古牒状

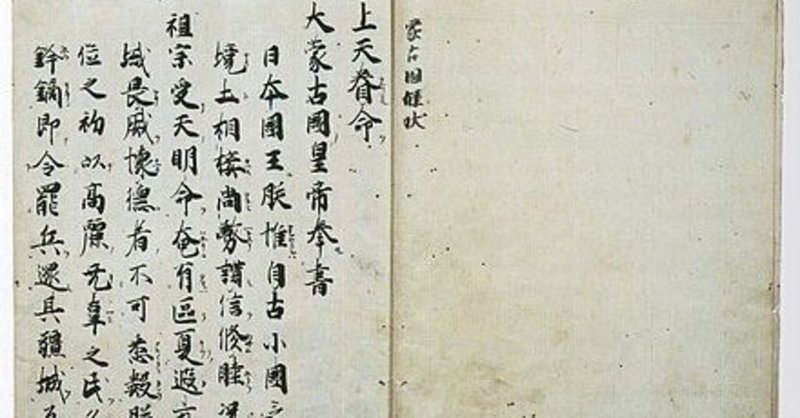

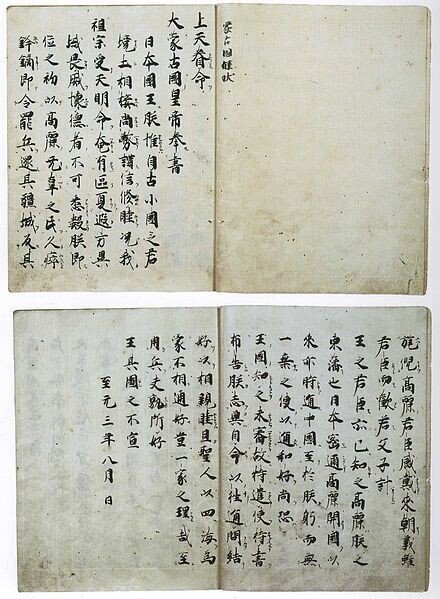

高麗王は南宋出身の潘阜を使者として派遣し、1268年(至元5年、日本の亀山天皇の文永5年)に日本へクビライの書状を初めてもたらします。正月に大宰府で書状を受け取った鎮西奉行は京都へ送付し、朝廷と鎌倉幕府の仲介役である京都の関東申次を経て、2月に朝廷へもたらされました。その文面は、以下のようなものでした。

上天眷命

大蒙古國皇帝奉書

日本國王朕惟自古小國之君

境土相接尚務講信修睦況我

祖宗受天明命奄有區夏遐方異

域畏威懷徳者不可悉數朕即

位之初以高麗无辜之民久瘁

鋒鏑即令罷兵還其疆域反其

旄倪高麗君臣感戴來朝義雖

君臣而歡若父子計

王之君臣亦已知之高麗朕之

東藩也日本密迩高麗開國以

來亦時通中國至於朕躬而無

一乘之使以通和好尚恐

王國知之未審故特遣使持書

布告朕意冀自今以往通問結

好以相親睦且聖人以四海爲

家不相通好豈一家之理哉至

用兵夫孰所好

王其圖之不宣

至元三年八月 日

上天の慈しみを受けた大蒙古国皇帝は、書を日本国王に奉ず。朕思うに、古来小国の君主は、国境が相接していれば音信をやり取りして親睦を修めるよう努めるものである。いわんや我が祖宗は明らかな天命を受け、天下を悉く領有し、遠方の異域も我が威を畏れ、徳に懐き従う者はその数を知らぬ程である。朕が即位した当初、高麗の罪無き民は戦争に疲れたので、命を発し出兵を止めさせ、領土を還し、老人や子供をその地に帰らせたところ、君臣は感謝して敬い来朝した。君臣といえども、その歓びは父子のようである。この事は(日本国)王の君臣も知っていることだろう。

高麗は朕の東藩である。日本は高麗とごく近く、開国以来中国としばしば通交しているが、朕の代にはまだ一人も使者がなく、よしみを通じることがない。王の国(日本)はまだこのことを詳しく知らないのではないかと恐れる。ゆえに特使を派遣して書を持参させ、朕の意志を布告する。願わくは、これより通好して好誼を結び、もって親睦を深めたい。聖人(天子)は四海(天下)をもって家となすものであるが、互いに通好しないのは一家の理と言えようか。兵を用いることは誰が好むところであろうか。王はこれを図られよ。意を述べ尽くさないが、以上である。至元三年(1266年)八月某日。

上天、大蒙古国、祖宗を一段上にして格上であることをアピールしつつ、相手国の「王」に対しては改行して行頭に置き、敬意を払っています。日本国の元首は「天皇」と称していますが、クビライは承認していないため(また南宋や高麗もそう認識していたため)「日本国王」です。明確に敵国である南宋に対しては、1260年に「大蒙古國皇帝致書于南宋皇帝」と皇帝号を用いています。日本国王に書を「奉ず」とあるのは割とへりくだった表現ですが、書簡を漢文化する際に鄭重な形式に調えたのかも知れません。

使者は高麗王の書状も携えていました。それにはこうあります。

高麗国王王稙 右啓 季秋向闌 伏惟大王殿下 起居万福 瞻企瞻企 我國臣事 蒙古大朝 稟正朔有年于 茲矣 皇帝仁明 以天下爲一家 視遠如迩 日月所照 咸仰其徳化 今欲通好于貴國 而詔寡人云 皇帝仁明 以天下為一家 視遠如邇 日月所照 咸仰其徳化 今欲通好于貴国 而詔寡人云 海東諸国 日本与高麓為近隣 典章政理 有足嘉者 漢唐而下 亦或通使中国 故遣書以往 勿以風涛険阻為辞 其旨厳切 茲不獲己 遣朝散大夫尚書礼部侍郎潘阜等 奉皇帝書前去 且貴国之通好中国 無代無之 況今皇帝之欲通好貴国者 非利其貢献 但以無外之名高於天下耳 若得貴国之報音 則必厚待之 其実興否 既通而後当可知矣 其遣一介之使以往観之何如也 惟貴国商酌焉

高麗国王の王稙が右のように述べます。季節は秋たけなわですね。伏して思うに、(日本国の)大王殿下(陛下は皇帝のみ)は日々幸せを望んでおられましょう。我が国は蒙古大朝(モンゴル帝国)に臣下としてお仕えし、その暦を用いること数年になります。その皇帝は仁愛深く聡明で、天下を一家となし、遠くを視ること近くのようで、日月の照らすところ、その徳化をみな仰いでおります。

いま(皇帝は)貴国と通好を欲しておられ、わたしに詔して仰せられますには、「海東諸国のうち、日本と高麗は近隣で、法律はととのい、足るをよしとし、漢や唐の頃からしばしば使者を中国と通じているという。ゆえに使者を派遣し、親書をもたらそう。風や波が険阻であるからといって断ってはならない」とのこと。そのお言葉は大変厳しく、わたしは断ることができません。そこで朝散大夫・尚書礼部侍郎の潘阜らを遣わし、皇帝の親書を奉じて行かせます。貴国が中国(モンゴル帝国)と通好なさることはこれまでありませんでしたが、今の皇帝は貴国と通好を欲しておられ、朝貢による利益を望んでおられるわけではありません。ただ漏れなく(友好国を得て)天下に名を高めたいだけです。もし貴国が了承なされば、必ず厚くもてなしてくださるでしょう。云々。貴国はこれを慮られよ。

これらの書状を受け取った朝廷は大いに驚き、最高権力者である後嵯峨上皇を中心に評定(議論)が巻き起こりますが、あまりのことゆえどう返事をしていいかわかりませんでした。鎌倉幕府では64歳の北条政村が執権でしたが、同年3月に異母兄の曾孫である18歳の北条時宗に執権職を譲り、異国の襲来に備えて用心せよと御家人らに通達しています。結局、日本は古来南宋との友好関係があり、民間の商人や禅僧が往来していたことから、モンゴルに親善使節を送りなさいという申し出を黙殺しました。

潘阜らは大宰府に留められたまま京都に招かれず、返事も得られぬままで半年も放置されます。やむなく彼らは高麗へ帰還し、判断を仰ぐことにしました。モンゴル側はすでに日本が従わないことを察知しており、5月には宋や日本を討伐すると称して高麗に命じて戦艦1000艘を作らせています。また10月にはモンゴル人の将軍ら14人を高麗に派遣して造船の状況を視察させ、日本侵攻のルートを調査させたといいます(『高麗史』による)。

神国日本

しかし海の彼方の日本国への遠征はモンゴルにとっても難事と思われたためか、クビライは1269年(至元6年)2月に再び使節団を派遣します。前に日本まで到達せず戻ってきた黒的と殷弘が再び使者となり、潘阜の案内で使節団が対馬に上陸します。総勢75名、うちモンゴル人は従者含め8人で、残りは高麗人でした。しかし日本側に拒まれて争いになり、対馬から先へは進めず、地元住民の塔二郎と弥二郎を捕虜として帰還しました。

この二人の対馬島民は高麗を経て燕京のクビライのもとへ連れて行かれ、クビライに大いに歓迎されました。世界帝国の帝都を目の当たりにした二人は圧倒されて仰天し、「天堂仏刹(天国やブッダの浄土)とはこのことか」と驚いたといいます。同年9月、クビライは彼らを帰国させるという名目で日本へ使節を派遣し、高麗人の金有成と高柔らを使者として大宰府に赴かせました。この使節はクビライ本人の国書ではなく、モンゴル帝国の中央行政機関である中書省からの書状と、高麗王の国書を携えていました。

クビライはすでに南宋との戦争を再開しており、今回の書状は明確に服属を要求するものでした。日本の朝廷は、高麗に対しては捕虜返還に対する返礼状を送りましたが、モンゴルの要求は拒否することに決定し、返書を送ることにします。その草案が現存していますが、そこにはこうあります。

贈蒙古國中書省牒 菅原長成 日本國太政官牒 蒙古國中書省 附高麗國使人牒送 牒 得大宰府去年九月二十四日解状 去十七日申時 異國船一隻 來着對馬嶋伊奈浦 依例令存問來由之處 高麗國使人參來也 仍相副彼國幷蒙古國牒 言上如件者 就解状案事情 蒙古之號 于今未聞 尺素無脛初來 寸丹非面僅察 原漢唐以降之蹤 觀使介往還之道 緬依内外典籍之通義 雖成風俗融化之好禮 外交中絶 驪遷翰轉 粤傳郷信 忽請隣睦 當斯節次 不得根究 然而呈上之命 縁底不容 音問縱雲霧萬里之西巡 心夐忘胡越一體之前言 抑貴國曽無人物之通 本朝何有好惡之便 不顧由緒 欲用凶器 和風再報 疑冰猶厚 聖人之書 釋氏之教 以濟生爲素懷 以奪命爲黒業 何稱帝徳仁義之境 還開民庶殺傷之源乎 凡自天照皇大神耀天統 至日本今皇帝受日嗣 聖明所覃 莫不屬左廟右稷之靈 得一無貳之盟 百王之鎭護孔昭 四夷之脩靖無紊 故以皇土永號神國 非可以智競 非可以力爭 難以一二 乞也思量 左大臣宣 奉敕 彼到着之使 定留于對馬嶋 此丹青之信 宣傳自高麗國者 今以状 牒到准状 故牒 文永七年正月 日

…事情を案ずるに、蒙古の号はいまだかつて聞いたことがない。…我が国は漢唐以降、使者を介して盛んに中国と往来し、様々な書物を輸入し、友好関係を結んできた。…そもそも、貴国(モンゴル帝国)と我が国はかつて人物の往来がなく、なんら好悪の感情はない。なのに由緒を顧みず凶器(兵)を用いようというのか。…(儒教の)聖人の書にも釈迦の教えでも、生命を救済することを本懐とし、生命を奪うことを悪業とする。なにゆえ帝徳仁義の境と称しながら、かえって庶民を殺傷しようとするのか。

およそ天照皇大神より天統は輝かしく、日本の今の皇帝(亀山天皇)が日嗣を受けるに至るまで、聖明のおよぶところ宗廟社稷の霊に属さぬものはなく、(天照皇大神と天孫の)唯一無二の盟約により百代の王が相続き、神々が国家を鎮護して、四方の蛮夷も安らかに従っている。ゆえにこの皇土をば永く「神国」と称するのである。(神々と人間が)智慧をもって競い、力をもって争うことは難しいであろう。このことを思慮するがよい!

古事記や日本書紀によって形成された日本国家のアイデンティティは連綿と受け継がれ、唐や宋から伝わった尊皇攘夷思想が熟成して、モンゴル帝国に対して「我が国は神々が守護する国だから命令には従わぬぞ」と言うまでになっていたのです。この「神国思想」は、日本書紀の神功皇后による三韓征伐の神話にも見られ、平安時代から鎌倉時代にかけても信じられていました。モンゴル帝国がテングリの恵みを受けた国であるなら、日本は天照大神ほか天津神(ないし仏尊が垂迹した権現たち)の守護する国であるとして対抗したわけです。一神教的な唯一神ではないため守護は日本にしか及ばず、きちんと祀らねば祟りをなしますが。

しかし、こんな書状がクビライの目に触れればたちまち戦争になります。鎌倉幕府は朝廷と合議の末、この返書は送らないことにしました。かくしてモンゴルと高麗の使節団は、またしても返事を得られぬまま帰国しました。

使節往来

当然ながらクビライは機嫌を損ね、ますます日本を威圧しようとします。1270年6月には高麗の反乱軍である三別抄が江華島から南の珍島へ移動し、高麗国と自称してモンゴルに抵抗しました。陸地からほど近い江華島すら、モンゴル軍は長年攻略できなかったのですから、朝鮮半島南部の入り組んだ多島海を根城にした三別抄の抗戦には手こずります。

1271年9月、珍島の三別抄政権は日本へと支援を要請しました。モンゴルに服属した高麗王の元宗は開城にいたのですが、珍島政権も高麗国を称して書状を送ったため、日本側は「以前の書状とは様子が異なり、不審である」と訝しんでいます。百済滅亡後の白村江の戦い以来、日本が公的に朝鮮半島へ軍隊を派遣したことはなく、防衛ならともかく遠路攻め込んでモンゴル軍と戦うような軍事力も保有していませんでした。そのため、朝廷も幕府もこれを黙殺したようです。一方で三別抄はクビライに「高麗に駐屯する軍隊を撤収し、全羅道を居住地として承認されれば恭順します」とも申し出ていますが、要求を飲めばつけあがるのは目に見えていたため黙殺されました。

クビライはこれを牽制するため、軍勢を半島南端の金州(金海)に駐屯させて威圧し、同じく9月に日本へ100人あまりもの使節団を派遣しています。使節団の代表は女真人の趙良弼で、クビライに20年も仕えて信頼されていた側近でした。彼は三別抄や在日南宋人から妨害を受けながらも大宰府に到達したのですが、日本側は大宰府以東への訪問を拒み、趙は国書の写しを手渡して「11月末までに返答がなければ武力行使も辞さない」と通告します。

朝廷と幕府は協議を重ね、返事をしないのも失礼だということで、先の草案を手直しして手渡してはといった意見が出ます。大宰府では期限が迫って大いに焦り、返書の代わりに日本から使節が赴くということになりました。趙らは了解し、日本の使節を伴って帰還します。クビライは同年末に国号を大元大蒙古国と改め、燕京を大都と改称していました。1272年正月、日本の使節らは大都を訪問しますが、スパイと疑われてクビライには謁見できませんでした。また金州に駐屯するモンゴル軍が日本側を警戒させていると趙から報告がありましたが、「三別抄に備えたものだから気にするな」と言われただけでした。日本の使節らは4月に高麗を経て帰国しています。

同年、クビライは趙良弼らを使節として再び日本へ遣わし、今度こそ返書を出すよう要求します。日本側は東国の御家人らを鎮西(九州)へ派遣するなど防備を固めていましたが、鎌倉と六波羅で北条氏の庶流が反乱したり、後嵯峨上皇が崩御したりとゴタついています。日本単独としては別に戦う理由もないのですが、南宋は日本を味方につけるべく禅僧の瓊林らを派遣して反モンゴルのプロパガンダ活動を行っており、返書を送ることを妨害しました。やむなく趙らは6月に帰国し、クビライに日本の国情についてのあらましを報告しています。

度重なる使節の往来にも関わらず、返書のひとつも寄越さぬ日本に対してクビライは完全に腹を立て、武力侵攻を決断します。趙は「日本人は獰猛で倫理道徳も礼儀も知らず、山がちで土地は痩せ、大した富もありません。しかも海の彼方にあり、遠征は無益です」と諌め、クビライはひとまずこれに従います。しかし1273年に襄陽・樊城が陥落し、三別抄が討滅されると、クビライはついに日本への侵攻を実行に移すこととなりました。

◆境◆

◆仁◆

【続く】

◆

つのにサポートすると、あなたには非常な幸福が舞い込みます。数種類のリアクションコメントも表示されます。