【つの版】日本刀備忘録01:刀剣淵源

ドーモ、三宅つのです。「ウマと人類史」シリーズは増えすぎたのでここらでお開きとし、武家繋がりで「日本刀」について軽く調べてみましょう。つのは何の専門家でもないため詳しく知りたい方は専門書を読んで下さい。

◆刀◆

◆剣◆

刀剣淵源

狭義の日本刀が出現するのは平安時代後期ですが、日本列島にはそれ以前から刀剣が存在していました。まずは刀剣の起源まで遡りましょう。

対象を切断・切削する機能を持つ構造を「刃(は/やいば/ジン/edge)」といい、刃を有する道具を「刃物(はもの/bladed object)」と呼びます。「やいば」は「やき・ば/焼き刃」の訛りで、金属製の刃を熱して鍛え鋭利にしたものをいい、肉体に備わった鋭利で硬質な器官である「歯(は)」と区別するためにそう呼びます(日本語としての語源は同じでしょう)。

人類史における最も初期の刃物は、石を打ち欠いて尖らせた石斧です。貝や骨、サメの歯を利用することもありました。加工技術の進展により刃の長さは伸び、刃に木などで握り(柄)をつけることで使いやすくなり、手斧や鉈、ナイフ(小刀)となりました。これは生活用品であり、食材加工や草木の伐採に用いるものですが、護身用や魔除けとしても普及しました。刃物に長い柄をつけたものが槍で、突き刺したり投げたりして遠距離から攻撃できるため狩猟に活用されました。弓矢も投げ槍から発展したものです。

握りに比べ長い刃(剣身・刀身/blade)を持つ武器を刀剣と総称します。一般に刀(トウ/かたな)とは身の片方(かた)にのみ刃(な)があるものをいい、身の両方に刃があるものを剣(ケン/つるぎ)といいます。和語「つるぎ」の語源は諸説ありますが、牙のような切れ味の刃が長く続いていることから「つる・き(連なった牙)」のことではないかともいいます。また刃を「な」というのは、朝鮮で刃をナル(nal)と呼ぶことによるともいいます。しかし記紀では「刀」「大刀」と書いて「つるぎ」「たち(「断ち切る」ことから)」と読ませており、片刃・両刃の違いは明確でありません。

漢字としては「刀」が最初にでき、鋭さを表す線を加えて「刃」となり、切っ先(鋒/険)が尖った刀を「劍(剣)」と呼んだのでしょう。刀でわけることを「分」「割」、きることを「切」、かることを「刈」、傷つけることを「創」などといい、みな刂(刀)がつくのはそのためです。

日本列島では旧石器時代から黒曜石が利用されており、鋭利な刃には馴染みがありましたが、斧や鏃、短剣や短刀以上の長さの刃は作れません。棍棒にサメの牙や石刃を埋め込んで刀剣とした武器(マカナ)もメキシコなどにはありますが、日本列島では弥生時代に朝鮮半島を経由して金属製の刀剣が伝来し、普及していくことになります。

青銅時代

長く石器を用いていた人類は、しばしば自然に産出される銅などの金属を採取して加工・精錬し、装身具などに用いました。これらは硬度でも産出量でも石器に劣り、貴金属・宝石として扱われましたが、やがて銅と錫の合金(青銅)を武器や祭具として活用することが始まります(青銅器時代)。2つの金属が必要なため、銅と錫の産地は交易路で結ばれ、鉱石を探す人々の文化がユーラシア各地に広まって行くことになります。

紀元前4000年期頃に西アジアで発生した青銅器文化は、前3000年頃にはチャイナ西部の甘粛省に到達し、黄河流域へ広がります。前2000年期には河南省に二里頭文化・二里岡文化が起こり、殷商および周王朝において盛んに青銅の祭具が作られました。春秋戦国時代には長江流域で青銅器の鋳造が盛んになり、見事な宝剣や鉈めいた曲刀(呉鉤)も作られています。しかし、これらは日本刀の直接の起源ではありません。

同じ頃、内モンゴル東部・遼寧省・河北省にかけて「夏家店下層(古層)文化」や「夏家店上層文化」が発展し、青銅器を使用していました。この文化の担い手は、おそらく古代の文献に山戎・粛慎・濊貊などと記される人々でした。平壌付近にいた朝鮮は濊貊の一派です。

夏家店上層文化の遺跡からは、琵琶型銅剣や細形銅剣(遼寧式銅剣)が出土しています。前7世紀頃には朝鮮半島にも入り、前3世紀頃に日本列島(倭地)に伝来しました。山形県飽海郡遊佐町の三崎山遺跡からは3000年前の青銅製刀子が出土し、福岡県の今川遺跡では琵琶形銅剣の破片を鏃などに再加工したものも出土していますが、本格的に青銅器が倭地にもたらされたのは前2世紀頃からです。前4世紀から前2世紀にかけて燕・秦・朝鮮・漢が朝鮮半島南部に次々と進出したため、玉突き式に人や物が渡来したのでしょう。

銅剣・銅矛・銅戈など青銅製の武器は、伝来当初は実戦でも使用された可能性はありますが、多くは威信財や祭具として用いられたようです。遼寧や朝鮮においてもすでに青銅製武器の祭具化がみられます。チャイナの戦国時代後期に鉄器が普及した頃には時代遅れになっていたのでしょうし、作りたての青銅器は金色に輝いて見栄えもします。前1世紀頃には倭地に鉄器が伝来し、青銅器はますます大型化して実用性を失っていきました。

島根県出雲市斐川町神庭の荒神谷遺跡からは、358本もの銅剣が発掘されています。銅剣のサイズはいずれも長さ50cmほど、重さ500gほどで、弥生時代前期末から中期頃の中細型とされます。同時に出土した16本の銅矛は北部九州に多く、6個の銅鐸は近畿地方に多く見られることから、古代出雲には西日本規模の広範囲の交易圏を持つ「国」が存在した可能性があります。

環首鉄刀

チャイナでは主な白兵戦用の武器として斧・矛・剣・刀がありましたが、漢代に匈奴など騎馬遊牧民との戦闘が多くなると、騎兵が馬上で振るうための武器として鉄製の刀が大量生産されるようになります。剣は刃で斬撃もできるものの、主として敵に切っ先を突き刺して使うものですが、刀は馬で突進しながら横薙ぎに振るえば、速度と馬の重さを載せてすれ違いざまに斬り裂き、駆け抜けて離脱することができます。背側が厚く刃側が薄い刀ならではの戦法で、剣でこれをやると剣身が威力に負けて折れかねませんし、両刃よりは片刃の方が量産しやすいでしょう。また馬上で振るうには片手で手綱を取らねばならず、刀は片手で振るうことができねばなりません。

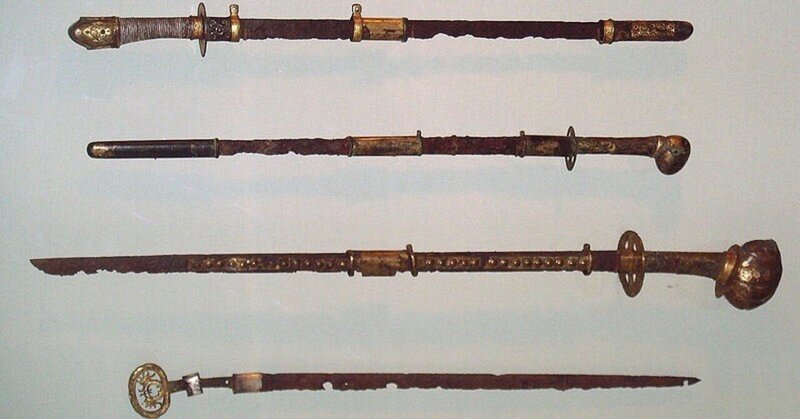

漢代に量産された鉄刀は、柄の末端に環があることから「環首刀」ないし「環柄刀」とも呼ばれます。この環に紐などを通して手首にかけ、振るう時に取り落とさないように工夫した実用的な武器です。『漢書』によると、隴西の任立政らが漢の使者として匈奴の単于のもとに派遣された時、漢から匈奴に降伏した将軍の李陵らが宴会の場に同席していました。使者は彼に目配せし、自分の刀の環を撫で回して握り、漢に帰還(環)するよう促したといいます。漢代から魏晋南北朝時代にかけて、この環首刀は兵士の武器として普及し、歩兵も刀と盾を片手ずつに持って戦うようになりました。

弥生時代後期から古墳時代にかけて、チャイナや朝鮮半島からこうした鉄製の刀剣がもたらされ、副葬品として埋納されました。魏志倭人伝には卑弥呼への魏からの下賜品の中に「五尺刀」が見えますし、4世紀後半に築造された奈良県東大寺山古墳からは後漢末期の「中平」の元号(184-189年)を銘文に持つ鉄刀が出土しています。百済から贈られた七支刀など、銘文の刻まれた鉄製の刀剣はしばしば古墳から出土し、貴重な文字資料となっています。倭王には「杖刀人」や「物部」といった武装集団が仕えていました。

なお4-5世紀頃、南九州や近畿では「蛇行剣」と呼ばれる曲がりくねった形状の鉄剣(あるいは矛)が作成されています。4世紀後半の奈良県富雄丸山古墳からは長さ2mを超える蛇行剣が2023年に出土しました。実用ではなく祭具と思われますが、実際謎の多い遺物です。

倭地の鉄器は朝鮮半島南部から輸入されたものでしたが、北部九州では古くから冶金・製鉄が行われた形跡もあり、6世紀中頃には吉備(岡山県)で製鉄が始まります。天叢雲剣/草薙剣や布都御霊剣など、記紀神話には多くの刀剣が登場しますが、刀剣に関する神話伝承も職人とともにチャイナや朝鮮半島から渡来したことでしょう。しかしこれら古墳時代における刀は、蛇行剣のような特異な形状のものを除けばみな直刀で、のちの太刀/日本刀のような反り/湾曲がありません。日本の刀の反りはいつ発生したのでしょうか。

◆刀◆

◆剣◆

【続く】

◆

つのにサポートすると、あなたには非常な幸福が舞い込みます。数種類のリアクションコメントも表示されます。