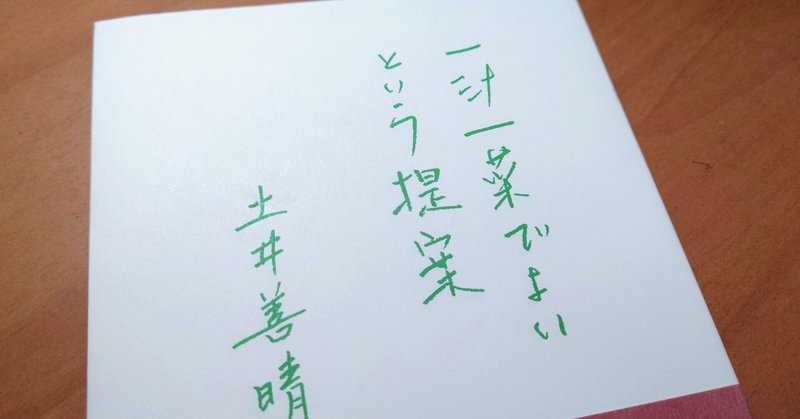

『一汁一菜でよいという提案』を受け入れる

『一汁一菜でよいという提案』を受け入れてみようと思った。

なんだそれは? 誰がそんな提案をしているのだ。と思った方もいらっしゃるだろう。言い出したのはわたしではない。土井善晴さんである。

有名な料理研究家の土井さんの書籍『一汁一菜でよいという提案』の中で提案されている考え方である。どういうことかと言えば、食事はご飯、お味噌汁(野菜多め)、お菜(漬物)という最低限のものさえ揃えれば十分であるという提案だ。要するに、わざわざ一汁三菜揃えたり、豪勢な食事を用意したりすることはない。基本の食事の形をミニマルにして、人生をシンプルにして、そんなところで疲弊するのはやめよう、と著者は言っているのだ。

わたしはその提案に乗ってみたのだ。

わたしもけっこう自炊するのだが、ひとりで作ってひとりで食べる、そしてひとりで片付けるというルーチンを疑問に思うことが増えてきた。まるで、賽の河原で石を積み上げて、自分でそれを倒しているか、石を山の上まで持って行って、自分で下に落としているシーシュポスのような、不毛な仕事のように思えてきたのだ。

もちろん食べなきゃ死ぬのだが、死んだところでわたしひとりで、わたしが死ぬ死なないははっきりいってわたしの勝手である。死にたくはないけど。

以前は凝った料理なども作っていたが、その度に増える洗い物や野菜の皮やヘタなどを、わたしはじぶんで片付けなければいけない。凝れば凝るほどそれが増える。どこかでこんなことは止めなければいけない。そんな気がする。無意味に思えるからだ。

どうせ凝った料理などは体がついてこない。年のせいか、脂っこいものは食べられない。

量もそれほど食べられない。

酒もそれほど呑めない。

寝られない。

痩せられない。

言いたいことも言えない。

こんな世の中はポイズン。

というわけで、料理に凝る理由が希薄になってきた時に、この本に出会った。というか、けっこう前から知っていた。ネットなどで著者の考えに触れることは多かったが、ネット記事のみで了解したような気になるのも、まるでファスト映画のようで、著者に申し訳ないと思い、購入して読んだのである。そして、提案を受け入れることにしたのだ。

人間、体が資本である。これは本当にそうで、体に合わせて、活動や思考も変わる。ダメな生活をしていれば、ネガティブになる。生活のリズムが整っていれば、成果を上げられる。

しかし若い頃はいっぱい食べても次の日の朝にまた腹が減っていることが多かったように、年を取れば、資本である体が経年劣化というかシュリンクしていく。だが、心持ちはまだまだ若かったりするので、同じように飲んだり食ったりすると、まあ、翌日死ぬ。いや死にはしないが同程度のただの肉塊となる。

じゃあ、そんなに無理して食べたり飲んだりするなよ、と思われるかもしれないが、中年くらいになると、若い頃より金を持っているのである。これがやっかいである。

「いいかい学生さん、トンカツをな、トンカツをいつでも食えるくらいになりなよ。それが、人間偉過ぎもしない貧乏過ぎもしない、ちょうどいいくらいってとこなんだ」

中年になると、いわゆる、トンカツをいつでも食べたい時に食べられる状態なのである。そこまで貧乏ではないのだ。これを踏まえて、実体験から、この名言にわたしなりの続きを書くとすると、

「トンカツをいつでも食べられるくらいになった時には、トンカツはいつでも食えない体になっている」

という文言になるだろう。なんだかより人生の深みを味わえる言葉になった気がする。ただこれは真実である。

人間、変なことをしなければ、成長の度合いはあれど、社会的地位や収入というものは徐々に上がっていくだろう。出来なかったことが出来るようになっていく。だが、体の方はどうかというと、徐々に弱っていく。出来たことが出来なくなっていく。なにこの矛盾。

つまり社会的な余裕は生まれるのだが、肉体的な余裕がなくなる。もっと言うと残された時間もなくなる。ぶっちゃけ生か死かでいえば、死に傾いている。本当は余裕など何ひとつなく、追い詰められているのだ。財産や社会的地位など蓄えても、まったく使い所がない。

「ヤベ、人生深すぎ」

と思わず漏れる。

そういうこともあって、もう一汁一菜でいいんじゃね? となる。

しかし一汁一菜といっても、そう単純なものではない。

著者の提案のひとつに味噌汁になんでもぶち込めばいい。具材をいっぱいぶちこめばそれだけで充分なおかずになる、というものがある。

実際、本の中にある料理写真の味噌汁にはさまざまな具材がぶちこまれている。一見すると無茶やで、それは。と思えるような具材もある。しかし、それらも鍋にぶちこまれる。煮られる。味噌を溶かれて、味噌汁になる。

試してみるとわかるのだが、意外となんでも味噌汁になる。煮て、味噌を溶くという行為によって、ものすごい勢いで味噌汁化するのである。どんな料理にもカレー粉をかければカレー味になるのと同じくらい、強引な力を持っているかもしれない。

その上で、具材を煮ることで汁の中に具材のそれぞれの風味が溶け出しているので、どんな味噌汁もそれぞれ違う趣がある。具材を変えることで、毎日違いを感じるのだ。同じ形でありながら、一汁一菜はいつも違うのである。

著者の提案を受け入れてからは、いつもこれは大丈夫だろうかと思いながら、鍋の中に具材をぶちこんでいる。幸い、失敗と呼べるような事態には陥ったことがない。味噌汁の底力だろう。

村上龍の『インザミソスープ』という小説を大昔読んだ。味噌汁の話かと思ったら、殺人鬼の話で、どういうことやねん、と思った。

だが、いまふと思うのはそうした殺人鬼すらもインザミソスープしてしまえば、味噌汁化してしまう。味噌汁の恐るべき味噌汁化力の話だったのかもしれない(絶対違う)。味噌汁化力に関しては、そう実感することもたまにある。

『一汁一菜でよいという提案』を受け入れ、あらゆるものを味噌汁化していくと、味噌汁が殺人鬼すら内包してしまうほど、味噌汁の椀の中は茫漠で、かつスリリングなもののように思えてくるのだ。一言で言えば、宇宙。

なんでもかんでも味噌汁にしていくことで、食のメニュー自体はシュリンクしているのだが、椀の中の多様性と豊かさ、日々の変化に、気づくようになっていくのである。

よくクリエイティブな作業を表現する時に、自由な発想を! とかいう人がいらっしゃるが、そういうことをいう人は大体クリエイティブじゃない。限定された枠や諸々の問題があってこそ、そこで血反吐を吐きながら、罵り合いながら、クリエイティブな場所へと到るのである。枠や問題があってこその自由な発想なのだ。

だから、一汁一菜には、クリエイティブを生むための土台がすでに備わっている。

そこに知らない具材をぶち込むだけで、ひとつのクリエイティブが生まれるチャンスである。そうした毎食のクリエイティブを体感しつつ、生まれたものを味わうのだ。

どんなものづくりも、自分で食べて(あるいは見て、読んで)、自分で味わう、ついでに片付ける、などのフィードバックがあってようやく完結する。こんな文章だって、なんのために書いているかといえば、自分が日々考えていることに気づくためである。そうしたサイクルをミニマムに体感できるのが、一汁一菜なのではないか。

つまり、丁寧に生きている、あるいはゆっくりと時間を感じながら生きているのだと思う。

『一汁一菜でよいという提案』によって、もっとも気付かされたのは、このことである。わたしは残された時間をゆっくり生きているのだ。あるいは生きたい。

『一汁一菜でよいという提案』には、おそらく著者も気付いていないことが多分に含まれている気がする。なぜならそれが、ただの食事の形式やレシピではなく、生活の思想だからである。ここから先は、提案を受け入れた我々が勝手に解釈して、勝手に実践していけば良いのである。なんだったら、悪魔の一汁一菜でも無限一汁一菜でもいいわけである。

そして、これがいつかのエクストリーム一汁一菜。

バイ。アデュー。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?