唯一無二!九体阿弥陀如来坐像@国宝「浄瑠璃寺」国宝祭り&仏像寺-【京都南山城シリーズ】

京都と奈良の境である京都・木津川市にある名刹!日本で唯一残り、国宝である「九体阿弥陀如来坐像」や「四天王立像」など仏像の宝庫!

変更履歴

2023/07/15 なら博「南山城展」開催でブラッシュアップ(「2023/07/15更新」でページ検索)

2022/07/14 更新(「2022/07/14更新」で検索)

2022/04/16 不動明王立像及び二童子像@全部重文更新

2022/03/20 動画リンク

2021/09/24 誤記修正(寺のところ時となっている)

2021/08/04 初版

2021/08/25 写真追加

HP(木津川市観光サイト)

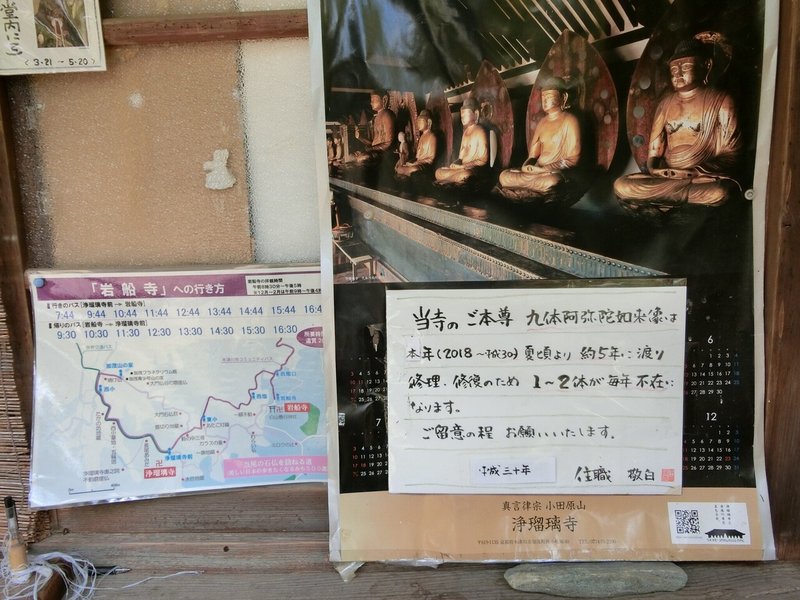

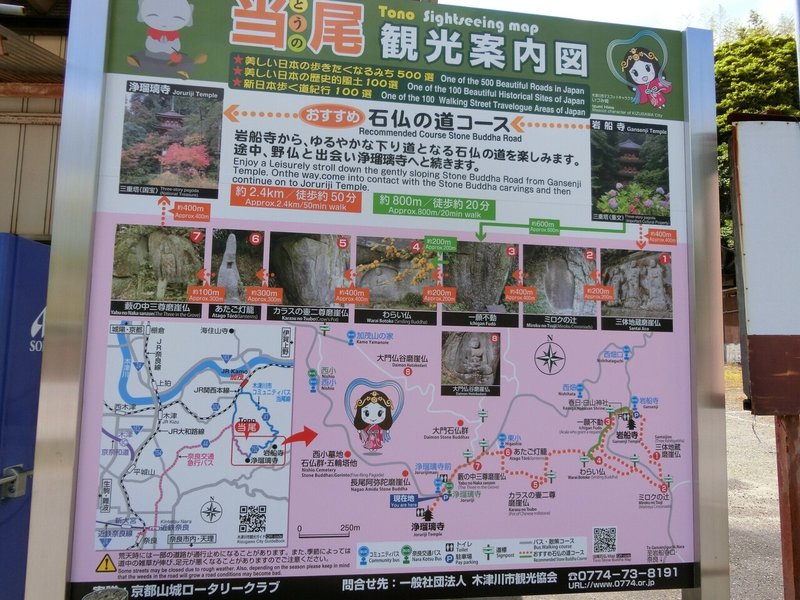

アクセス

有料駐車場有。バスもあるが数を回るなら車がおすすめ。

セットで行くところ

岩船寺、大智寺、神童寺、海住山寺など多数。

▼見どころ

---↓2023/07/15更新

笠置街道にあり、かつては中川寺、随願寺などの寺院が集まったところ

岩船寺も含め興福寺の末寺だった

平安末期の浄土信仰が生き残っている古刹

1047年、奈良・當麻寺の僧が、本尊を建立したのがはじまりだが、一夜で出来たようなので今の本堂とは別と推測される

一方、源満仲が建立した説もある

藤原氏嫡流の近衛家が所有する地でもある

1107年、薬師如来坐像を西堂に安置したとあり、現在、三重塔に安置されている薬師如来坐像とする

薬師如来坐像は元々は本堂に安置され、そこに十二神将もいた時代もあるようだというのは、西堂なのかもしれない

十二神将は流出し、現在、東京の2か所で別れて暮らしている

同時期に、現本堂の阿弥陀堂の建立が始まったよう

1150年、興福寺の二大門跡の一条院厳別当の僧が入寺し、興福寺に復帰するまで伽藍・庭園を整えた

この時に、興福寺の末寺になる

1157年、現存する唯一の「九体阿弥陀如来坐像@国宝」が安置される

九体阿弥陀如来は、1020年に藤原道長が自分の邸宅を法成寺に安置したのが始まりで、全国30以上あったようだが、江戸時代以降のものを除くと現存はここだけである

実際に九体阿弥陀如来を見仏すると、顔の表情や形が少々違うのは分かるが、どうも中尊が完成し、中尊左右のものが作られ、徐々に造られた可能性もあるが、平安時代作には間違いがなく、それなりのカネと工数が掛かったのだろう

中尊以外の1体は鎌倉時代に補作しているようだが、国宝なのはわかる

九体阿弥陀如来は京都風味で、国宝の四天王は奈良風味と、同時代で京都と奈良が混合しているのが、南山城の面白いところで、私が好きなところでもある

本堂の本尊横に安置されている錫杖を持たない地蔵菩薩立像は実は2体あり、1体は東京国立博物館に安置されている

1178年、京都の一条大宮から三重塔が移築され、創建当初の薬師如来坐像を安置する

今の姿である「極楽浄土」の世界が完成する

このころに金剛界式大日如来坐像が出来たようだ

この大日如来坐像は慶派の祖、定朝の弟子、運慶の父である康慶作の可能性がある

1212年、日本一の美女仏という人も多い「吉祥天立像@重文」を今の本堂に安置したと記載されている(『浄瑠璃寺流記事』より)

1311年、現本堂に安置されている「不動明王立像@重文」は護摩堂の本尊である

1625年の『浄瑠璃寺縁起』には応仁の乱で49あったお堂などが、一堂一党一門と記されているので今の形になったのかも

1666年、本堂の屋根も檜皮葺から本瓦葺に変わったようだ

明治の神仏分離で起こった廃仏毀釈は、興福寺ほどの被害はなかったが、独立する

1874年、西大寺末寺となる

1884年までに、十二神将が2回流出

1体に運慶作と墨書が見つかったようだが、その後の修復で、運慶没後のものと判っているが、運慶展、南山城展で見仏したが、慶派の可能性は高いと思う

この不動明王は、運慶の息子・康円作説がある。確かに脇侍の制多迦童子・矜羯羅童子が運慶作の八大童子に似ている

---↑2023/07/15更新

→参拝方法

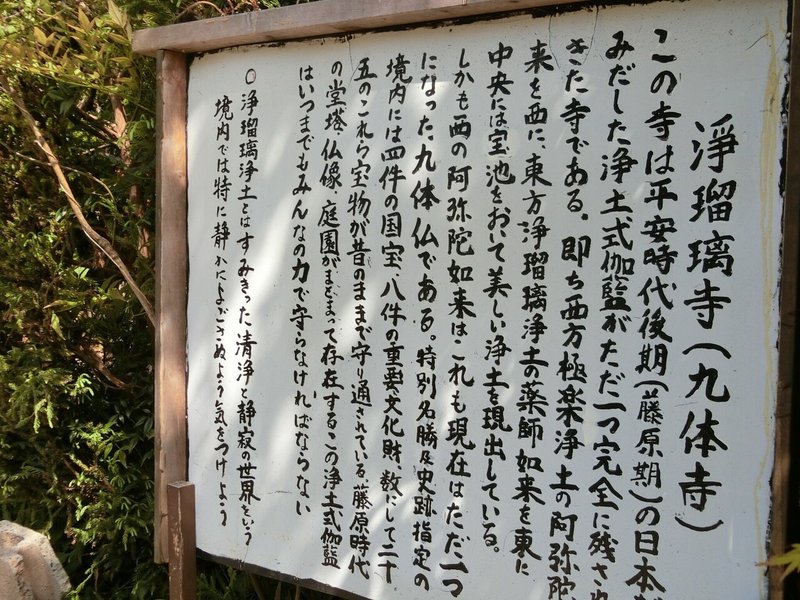

あの世(本堂の阿弥陀如来)とこの世(五重塔の薬師如来)を分けた形で間に池がある「浄土庭園」である。京都・平等院と岩手・毛越寺と同じですね。

まずは五重の塔に行き、本堂で見仏し、池を1周するのが参拝方法です。ただ、ほとんどの方が本堂から先に周ります。

→見仏

日本で唯一残っている丈六&半丈六の「九体阿弥陀如来@全部国宝」が最強!それだけではなく「四天王@国宝」、美仏の代表「吉祥天@秘仏重文」、「不動明王三尊@重文」など重文以上ばかりで、見どころ満点の仏像たちに会える。そして、秋は紅葉目当てで来る人たちもいる名刹!

九体阿弥陀如来の一番右端と右から3つ目の胸に「卍」を発見した。もしかしたら、違う寺から来たものか?と思ってしまった。

→本堂@国宝:四天王立像@国宝

寺には「持国天」と「増長天」を本堂内に安置しているが、暗がりで奥の方に安置されているのが残念。

ちなみに「広目天」は東京国立博物館、「多聞天」は京都国立博物館に寄託しているそうだ。こちらをみると素晴らしさがわかる!

奈良吉野・金峯山寺の快慶作「四天王立像」相当である。個人的には慶派にしか見えない。。いつから里帰りし4体そろえて見仏したい。

平安時代から鎌倉時代で写実的な仏像に移り変わるのだが、ここはその変換期に作られているので、両方の良いところを併せ持つとされる。なお、暗くてよく見えないが、浄瑠璃寺文様というものが注目ポイント。

---↓2023/07/15更新

九体阿弥陀如来坐像、本堂に安置されているが大きいので他のお堂で安置されていった可能性がある。

先ほど、慶派にしか見えないとしてが、平安時代作なので、慶派に繋がる天というのが正確なんだろう。阿弥陀如来坐像は京都・平等院の流れだが、同時代作の四天王は、京都よりも奈良寄りの様式のため、古都・奈良と古都・京都の混合した仏像群が集まっていることになる。

---↑2023/07/15更新

→本堂@国宝:九体阿弥陀如来坐像@すべて国宝

平安時代中期に多く作られた九体阿弥陀堂が残るのはここだけ。もしかして、三十三間堂はここがヒントにしているのでは?と勘ぐってします。

この阿弥陀堂は池の向こう側から本尊を見る設計のようで、夕日がお堂の真後ろに沈んだ時が絶品だとか。ただし、お堂の障子より上に仏像の顔があるため、池の反射を使って仏像を拝んだのでは?とも、いわれている。

※2018年から5年掛けて、順次修復しています。

100年ぶりだそうです。。

平安時代は多くの寺で9体阿弥陀が安置されていたそうだが、唯一現存する丈六&半丈六の「九体阿弥陀如来坐像@国宝」はここだけ。一番右と右から3体目だけ胸に卍マークがあるなど若干、それぞれの特徴があることから仏師は異なるとされる。

9体のうち中尊は、下品上生印(来迎印)でお迎えに行くときの様式で、それ以外は上品上生印(定印)で極楽浄土を示す様式であることから、死者を迎え極楽に送ることを表現しているとも。

平安時代は多くの寺で安置されていたそうだが、唯一現存する丈六&半丈六の「九体阿弥陀如来坐像@国宝」はここだけ。一番右と右から3体目だけ胸に卍マークがある。

住職がお堂に来られたので質問してみた。

●質問①

「卍があるのとないのは何か意味があるのか?(心の中では実は時代が違うのでは??)」

回答「様式としてあるのはおかしくないのですが、ある/なしの理由はわからない」

2023/07/15 『南山城展』

2体展示されていました。やはり九体揃っての見仏と比較すると迫力が違いますが、360度見仏できたのは良かったです。

https://note.com/yanma_travel/n/nb64d84d5f412

→本堂@国宝:吉祥天女立像@重文

吉祥天は九体阿弥陀如来@国宝の中央本尊左側に厨子の中で輝きを放っています。装飾がほぼそのまま残っているのかなというぐらい綺麗で、美肌で色白です。正直、初めて見たときは、んっ?という感じだったのですが、見るたびに良さが増してくる特別な天です。

あべのハルカスで行われた西大寺の展示会(後述の仏像展参照)では人気スポットだった。いつもは暗がりの本堂で、九体阿弥陀如来の真ん中ちょい前で見上げる形で厨子に守られているが、同じ高さの目線で360度見ることができた。細かいツクリに驚かされ、彩色・衣文も素晴らしいんですよね。

これは長い間、厨子に守られたので保存状態がよく、土門拳氏、川端康成氏も美人!と絶賛した仏像で、今でも、この仏像のファンも多い。

2023/07/15 『南山城展』

容姿端麗、彩色が素晴らしい仏像。奈良・薬師寺の麻布著色吉祥天像とともに我が国を代表する吉祥天である。

快慶作との噂もあるようだが、愛知・滝山寺の運慶作・帝釈天の可能性もある。

→本堂@国宝:子安地蔵菩薩立像@重文

中央の阿弥陀如来坐像と吉祥天で存在が薄いかもしれないが、衣文ががきめ細かで綺麗だなと気付いた。

→本堂@国宝:不動明王立像及び二童子像@全部重文

本堂最後はこの三尊で締めくくり。素晴らしい!でも国宝だらけでスルーする人が多い気がする。

◆木造不動明王及二童子立像 浄瑠璃寺(加茂町西小)

木造不動明王及二童子立像は、護摩堂が応長元(1311)年に建立された際、本尊として興福寺の一乗院良信が寄進され、現在は本堂に安置されています。かつて奈良県天理市・旧内山永久寺にあった慶派の仏師、康円作の不動八大童子像(東京都世田谷区・観音寺)と似ていることから、康円の作とみられています。

これまで浄瑠璃寺本堂の仏像をたくさん紹介しましたが、国宝の本堂に安置された仏像(国宝2件・重要文化財3件)を、創建以来1000年近く浄瑠璃寺や地域の方が大切に守り伝えてこられたのは、全国でも珍しいといえます

→三重塔@国宝:薬師如来坐像@重文

この塔も国宝で、毎月8日は塔に安置されている薬師如来座像@重文が公開される(ただし、雨天中止)。2017年に「西大寺展@山口」に出開帳し注目を集めていたが、塔で見る方が良い。ちなみに近くの南明寺にも似た薬師如来があり、個人的にはこの手の薬師如来を「浄瑠璃寺式薬師如来」と言っている。関東で2分割にされた浄瑠璃寺の十二神将がいつか五重塔に安置されたところが見てみたい。見仏好き集まるよね。

実は、この薬師如来は、昔は本堂@国宝に安置され、前には「十二神将@重文」が安置されていたらしい。残念ながら十二神将は現在、関東の2カ所に分かれて安置されているのだが、2017年は42年ぶりに東京国立博物館の「運慶」展で勢ぞろい!!いつか、チーム薬師(薬師如来+日光・月光菩薩+十二神将)を見てみたい!!のだが、どこにいるのか・・?

2023/07/15 『南山城展』

薬師如来坐像だが、実は1013年創建の随願寺(東京小田原)の本尊説と『浄瑠璃寺流記』の通り、1047年創建時の造立とする2説があるようだ・・。もし、前者が正しい場合、十二神将が流出したのは、随願寺関係者からしたら取り返した~となるのか??なかなか面白い話で話である。ただ、(今回展示されなかった)南明寺の薬師如来坐像などを私は独特の雰囲気なので、南山城式薬師如来(造語)としているのだが、一気に広がったのか?仏師も連れてきたのか?などちょっと疑問がある。最終的に図録でも、この地域の薬師如来坐像の制作時代や流れから、1047年創建時の造立の方が確率は高いとしている。納得!

https://note.com/yanma_travel/n/nb64d84d5f412

https://note.com/yanma_travel/n/nb64d84d5f412

最後に、この塔は1178年頃の京都市内からの移築で、戦火を恐れ移築したことで、当時の塔を目にすることができる。

→金剛式大日如来坐像@重文

あべのハルカスで行われた「奈良西大寺の仏像」で初見仏。

遠くから何?あの大日如来?不思議な雰囲気だと思い、説明書きを見ると「浄瑠璃寺」とあり、まだこんなのを隠し持っていたのか!?とびっくりした記憶がある。

小さいながらも力強さを感じた。京都で5本の指に入る仏像寺だと思っているが、まだよい仏像あるんかい!!という感じでした。

---↓2023/07/15更新

2023年の『南山城展』では康慶作の可能性があると説明されている。これが本当ならば、この像を基に運慶と快慶が大日如来坐像を造ったということも考えられる。さて、どこかで見比べをしたいものだ。

→大日如来坐像(2023/07/15 『南山城展』)

慶派の長「康慶」作の可能性があるようだ。これが康慶作なら、天才仏師運慶と快慶作の金剛界式大日如来坐像に繋がるという意味になる。

なぜ?康慶作かというのは、静岡にある康慶真作の金剛界式大日如来坐像に似ていることから、そういわれている。

https://note.com/yanma_travel/n/nb64d84d5f412

実は例年1月8日から10日だけ回避開扉されるようだ。知らなかった・・。

---↑2023/07/15更新

→十二神将@重文(寄贈)

東京の2か所に寄贈されている。が、2023年の『南山城展』では流出したときの写真があった。売られたのかも・・??

2017年『運慶展』

興福寺中金堂再建記念特別展「運慶」●運慶展で浄瑠璃寺伝の十二神将がが四十二年ぶりに集結!!近くの海住山寺の四天王と同じく、小さいながらも力強い十二神将だ!!本来は薬師如来の近くで安置されていたのだろう。と勝手に思った。

◆東京②◆イルカショー12頭vs運慶作の仏像21体-東博『運慶』(品川/港/台東)

2023/07/15 『南山城展』

次に十二神将ですね。流出しながらも保存状態の良い仏像群で、切金や彩色も残っている。胎内から「運慶」という文字があった!という明治時代ののメディア情報もあり、運慶作かもという十二神将。なるほど!東京国立博物館の『運慶展』でも展示されたいたのは、そういうことなんだと気づく。

ただ、2017年、2023年とコンプリートした十二神将を見たが、運慶だとは思わなかった。彩色、玉眼、表情など素晴らしく、新薬師寺、室生寺などと度レベル、それ以上なのは確かだが、慶派ではないかもとも思った。

2016年の保存修理で、1228年の年紀が記されており、運慶没後なので、運慶作はトーンダウンしたようだ。ということで、運慶・快慶次世代の可能性は大いにあると思う。この十二神将は醍醐寺などの古書・仏画と似ていることから、運慶より快慶工房の方が確率は高いのかもしれない。

https://note.com/yanma_travel/n/nb64d84d5f412

2023/07/15 『南山城展』

現在、東京の静嘉堂文庫美術館と東京国立博物館が分蔵する十二神将像は、浄瑠璃寺三重塔の薬師如来像 とともに江戸時代までは浄瑠璃寺に祀られていました。その後、十二神将は明治17年(1884)ごろまで にすべて寺を離れましたが、今回12軀揃っておそらく初めての里帰りが実現します。実に140年ぶりのこ とです。

●質問3:住職に質問してみた

「2017年の運慶展で、ここの薬師如来坐像@重文のボディーガードだった、十二神将@重文が勢ぞろいし展示されていた、昔はどこに安置していたのか?」

回答「阿弥陀堂と伝えられています。ただし、並べ方(室生寺のように前一列、新薬師寺の360度回転式。よくある左右6体ずつの3列式)などは不明で、古書が残っていないので明確にはわからない」

2023/07/15 『南山城展』

江戸時代まで同寺に祭られ、現在は東京国立博物館と東京静嘉堂文庫美術館で分蔵されている十二神将像が140年ぶりに里帰りを実現。浄瑠璃寺の佐伯功勝住職は「困難を乗り越えて12体すべてが残り、ここにそろったことがありがたい。緻密な表情をじっくり見ていただけたら」と話した。

https://www.nara-np.co.jp/news/20230712211535.html

→馬頭観音立像@重文(奈良国立博物館)

勝手ながら日本三大馬頭観音です(勝手に指定)。

馬頭観音は坐像が多いのですが、ここは立像です。鎌倉時代で色も残っており、憤怒の顔なのだがどこか可愛さを感じてコワイイのである。

昔は、奈良国立博物館の仏像館で展示されていたのだが・・・。2020年ごろから「ぶつぞう館」で展示復帰です!

2023/07/15 『南山城展』(ぶつぞう館)

大好きな馬頭観音立像ですね。浄瑠璃寺の住職に、寺に帰ってこないのか?聞いてことがあります。一時期、ぶつぞう館からも姿を消したが、近年復活しました。本当に良い馬頭観音です。

https://note.com/yanma_travel/n/nb64d84d5f412

●質問2「奈良国立博物館に寄贈している馬頭観音立像@重文は帰ってこないのか?(阿弥陀如来修復中にサプライズで帰って来ますを期待)」

回答「基本、預けっぱなしで、帰郷はない。過去に2回帰ってきたことがあります。」

→双身毘沙門天立像

奈良国立博物館の「毘沙門天展」で見仏。すごく小さいながらも珍しい仏像で、毘沙門天が背中合わせで二体ひっついている。これを「双身」と言うそうな。

→境内写真

○1月は凍っているの巻

○5月の新緑

○10月くらいかな

→最後に参道!?

▼旅行記

▽2015年

▽2016年

▽2017年

▽2018年 ※7日目参照

▼仏像展

▽2017年 アベノハルカス・山口県立美術館「奈良西大寺の仏像」

木目がわかる金剛界式「大日如来」が展示されていた。小さいながらも力強さを感じた。京都で5本の指に入る仏像寺だと思っているが、まだよい仏像あるんかい!!という感じでした。

▽2017年 東京国立博物館「運慶展」

▽2017年 京都国立博物館「国宝」

▽2019年 『京博寄託の名宝-美を守り、美を伝える-』

「京都の仏像・神像」スペースで、四天王立像のうち「多聞天立像@国宝」が展示されていた。

▽2020年 奈良国立博物館「毘沙門天 北方守護のカミ」

#九体阿弥陀如来坐像

#国宝

#浄瑠璃寺

#京都南山城シリーズ

#京都

#木津川市

#南山城展

#興福寺

#浄土信仰

#薬師如来

#十二神将

#九体阿弥陀如来

#藤原道長

#法成寺

#四天王

#南山城

#地蔵菩薩

#東京国立博物館

#金剛界式大日如来

#康慶

#吉祥天

#不動明王

#運慶展

#康円

#三十三間堂

#西大寺展

#土門拳

#川端康成

#子安地蔵菩薩

#運慶

#快慶

#運慶展

#毘沙門天展

#やんまあ

#やんまあ旅行記

#やんまあ神社仏閣

#神社仏閣

#神社

#神社巡り

#仏像

#京都

#京都南山城シリーズ

#国宝

#慶派

#運慶

#運慶展

#快慶

#運慶快慶

#紅葉

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?