結局、人生にお金はいくら必要なのか問題。映画『アートのお値段』

媒体の取材で、自分では絶対に宿泊することができないラグジュアリーなホテルに滞在したことがある。その施設は東南アジアにありながら、広大の敷地の中に、とても立派な北欧サウナ棟が完備され、完璧なサービスを提供してくれた。薬草の蒸気で満たされたサウナで温まった身体を一気に水風呂で解凍する。痺れるほどに冷えたその水風呂(南国の屋外でお水がいつでもキンキンに冷えている!)に浸かりキャーキャー騒いでいる際、「お金持ちは、暇をつぶすのも大変なんだなぁ」とふと思った。

普段、生きるためにお金を稼ぐ必要はなく、何カ国にもまたがって別荘を持ち(あるいは、いつでも好きなところに行け)、自分の身の回りの世話を他人にすべてたくすことができるほどの財力。きっとリゾート滞在と日常の境界線が曖昧で、ほぼ同義になってしまう。「人生は暇つぶし」とはよく言われるけれど、それを心底実感して焦れているのは実はお金持ちなのかもしれない。

きっと、自分がどこにいて、そこで何をするかということに、特に意味がなくなってしまうのではないか。

いつからアートが商品になったのか?

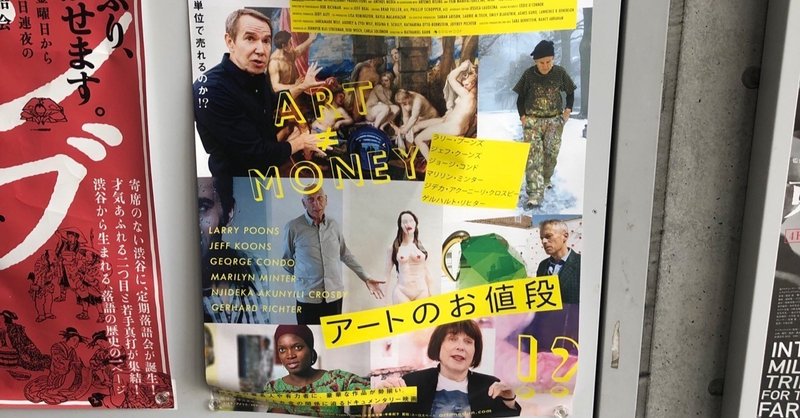

予告を観て気になっていた映画『アートのお値段』を観た。

今やアート作品は株や不動産のように投資の対象となり、世界のアート市場はかつてないバブルに湧いている。世界各地でアートフェアやオークションが行われ、企業がアーティストとコラボする。私たちの生活でもアートを目にすることが増えてきた。その一方では投機目的で購入され、倉庫の暗闇に眠る作品もある・・・。だけどいつからアートが商品になったのか?誰が何のために買っているのか? そもそも、アートの値段って何だろう?(HPより)

オークショナーやギャラリスト、評論家、コレクター。そして、アーティスト。映画『アートのお値段』は、誰もが抱くそんな疑問を美術界の有力者たちに投げかけていく。

「多くの人が値段を知っていても価値を知らない」「お金はアーティストを潰す潜在的な一因になる」「ジェフ・クーンズはまさに『ウルフ・オブ・ウォール・ストリート』」「美術館は好きよ。でもまるで墓場だわ」「バスキアが生きていたら、そんな値段がつくか?」……(HPより)

「アートとお金の関係」は、登場人物ひとりひとりにそれぞれの持論があって、どれもが正解のようにも、不正解にも思えてくる。自分とは違う視点に出会うと面を食らってしまうし、シニカルに感じすぎてもしまうけれど、そういう考え方とたくさん出会えるこの映画はとても新鮮だった。

お金のことを考えすぎると不幸になる?

800万円というのは1人あたりの年収ですから、家族の場合は世帯(専業主婦家庭なら夫)の年収が1500万円を超えるとお金の限界効用はゼロに近づきます。近年は幸福度についてのさまざまな統計調査が行なわれていますが、それによればお金が幸福度を低下させることがはっきりしています。しかしこれは、「お金があると幸福になれない」ということではなく、「お金のことを考えすぎると不幸になる」ということです。

「アートの捉え方」「向き合い方」についての感想もあれど(特にラリー・プーンズとジェフ・クーンズの対比がおもしろかった)、お金については「お金持ちは、よりお金を稼ぐための方法を発明していくものなのだなぁ。そして、それは際限がないのだなぁ」という感想をもった。

お金は単なるデータにすぎない!?

天文学的な金額は、ある一定のバーを越えると人間にとっては単なる電子データにすぎないものに感じられてしまう気がする。「株より乱高下が激しいアートという商品でしか得ることができない興奮を得たい」一方で、お金持ちは「アートを買うことで、データではなく目に見える実感を手中にしておきたいのかも」とも思ったり。

世界中のどこのリゾートで時間を過ごしているかにあまり意味がなくなっていくかのように、お金は持ちすぎると、それ自体の持つ意味もほとんどなくなってしまうようだ。

最後に、ただの普通の市民が偉大なるアートコレクターになった老夫婦の姿を追うドキュメンタリー映画『ハーブ&ドロシー』をオススメしてこのコラムは終わりにしたいと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?