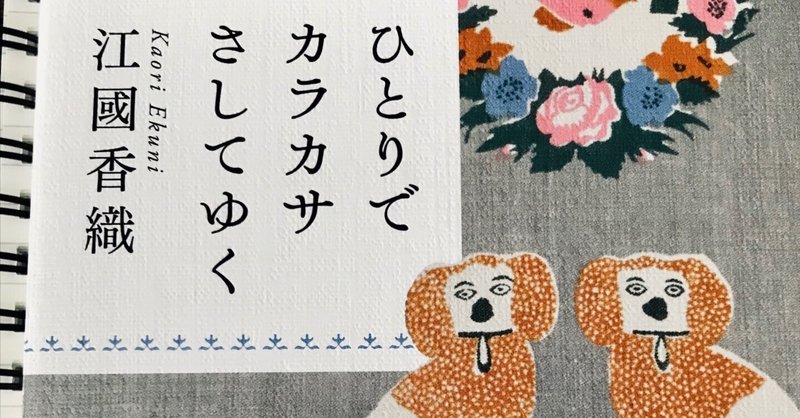

あなたの傘に入りたい。 『ひとりでカラカサさしてゆく』

”でも、そもそも誰かにすべてを説明することなど不可能なのだと翠は思う。そう考えることは淋しかったが、そう考えてはじめて許せることがあり、翠はそれを、父親の死で痛感した。”

難解だ。手に負えない。前触れなく終わった物語を閉じて、うなる。

『ひとりでカラカサさしてゆく』を読み終えて、江國香織はやはり芸術的な作家だと思った。

芸術的というのは、「個人的」とよく似た言葉だ。万人に開かれたチャンネルではない。同じ周波数をもつ、限られた人間にしか届かない声が、この人の作品には込められている。

江國香織は自分の言いたいことをがんとして言葉にしない。伝えたいことそのものを文章にしない。ただ物語のなかにただよう「空気」だけを書き、本一冊分の文字が埋まればぴたりとやめる。

「察しろ」

そんなふうに聞こえる。

言わなくてもわかれ。わからないなら考えろ。

空間をひたひたと満たす気配から何かを感じとれ。共感しろ。

それができないなら、これはあなたのための作品ではないということだ。

そんなふうに自分には聞こえる。

いや、わかる。

言いたいことをそのまま書くなんて無粋だ。ダサいと思う。

歌詞なんかわかりやすい。何の比喩も遊びもなく、気持ちや場面をそのまま言葉にしている歌詞がよくあるけれど、あれはないなと思う。

流行りのアニメのオープニング曲で、作品のあらすじがそのまま歌詞として使われているのを聴いたときは、なんだか恥ずかしい気持ちになった。

創作物に触れるとき、日記や作文のような馬鹿正直な表現を、自分は期待していない。

それにしたって、ふてぶてしい。

江國香織の作品は、読んでる最中には何が言いたいのかさっぱりわからない。

読み終わっても、腕を組んでしばらく考えないとわからない。

それでも、この人の作品には、作家自身の気配を感じる。呼吸を感じる。

それを感じながら言葉にできないのは、少し悔しい。

何かひとつでいいから見つけたい。この作品の声を拾いたい。そう考えて行き当たりばったりに文章を書きはじめる。

そして、作品を理解したい、できないというやきもきした気持ちに、案外本質が隠されているのかもしれないと気がついた。

”いずれにしても葉月は葉月のしたいことをしているわけで、じゃまをして、歓迎されざる客の気分を味わわされるのはご免だ。”

”歓迎されざる客”。そんな気分、誰だって味わいたくないだろう。

そうしてこの父親は自分に言い訳をして、娘に連絡をしない理由をつくった。

他人の「傘」に踏み込むことを避けた。

『ひとりでカラカサさしてゆく』

この物語の登場人物たちは、交わりそうで交わらない。関わりそうで関わらない。まるで、雨の日に傘をさして歩く人たちのような距離感がある。

傘の下は個人的な世界だ。傘の下に招かれる人間は限られている。理解できない人にはどんなに説明しても理解できない。ひらいた傘と傘のぶんだけ距離がある。

江國香織はそれを「自殺した三人の老人と、残された人たち」というかたちで表現した。

いっしょに死んだ三人の老人たちは、言葉を必要としない絆で結ばれていた。一方で残された遺族と知人たちは、死んだ家族はおろか、生きている家族同士ですら理解しきれず、すれ違い続ける。

他人を理解することの難しさ、理解を求めない自由、すれ違いの歯痒さ、淋しさと諦め、あるいは通じ合えることの喜び。

そんな「人と人との距離」という、意外と普遍的なものが、この小説の主題だったのではないかと思う。

歩み寄ろうとする努力の愛おしさ、あるいは馬鹿馬鹿しさ。それらを、ただ写真におさめるように表現したのが、『カラカサ』だったのではないか。

”(何のために恋人が必要なのかといえば、会話と食事のためだと踏子は思っている。会話は一人ではできないし、食事は一人では味気ない)。”

『シェニール織』のときも思ったけれど、この人の作品を読んでいると、賢い友人と話している気分になる。大枠は捉えづらいけれど、表現のひとつひとつが、新鮮な気づきと共感を与えてくれる。だから、たまに近よってみたくなる。

傘は雨からも人からも守ってくれる。けれど、もし誰かの傘に入りたいと望むなら、まずは自分の傘をたたんで、雨にうたれる勇気がいるのかもしれない。

なんて書くと、小綺麗にまとめようとしている魂胆が透けて見えて恥ずかしい。

外に雨でも降っていれば、天気のせいだと言い訳できたのに。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?